Élèves, parents, personnels éducatif et administratif, membres du rectorat mais aussi autorités civiles, politiques et religieuses étaient réunis ce lundi à la cité du Nord pour une cérémonie en l’honneur du jeune Miki, assassiné jeudi dernier à la sortie des cours. L’occasion pour certains d’adresser leurs revendications à l’établissement et au rectorat.

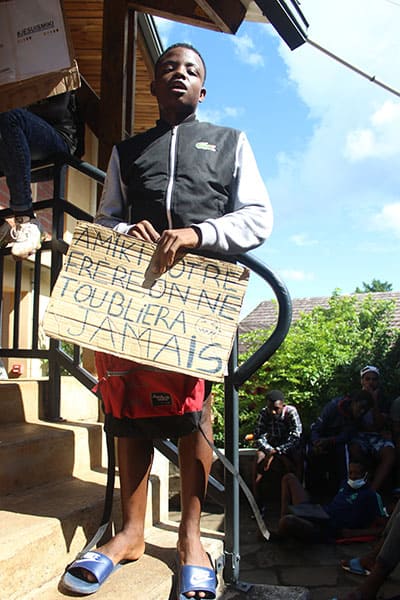

Un brouhaha s’élève de l’enceinte de la cité du Nord, ce lundi matin, à Mtsangadoua. La cérémonie tarde à commencer. Les groupes d’élèves s’entassent sur les marches qui descendent vers le faré central, et les conversations vont bon train, tantôt entrecoupées d’éclats de rires ou de voix. Derrière l’apparente bonne humeur, les pancartes que certains tiennent fermement à la main ne font pas de doute sur le drame qui a réuni tout le lycée ce matin. “Miki, oui je le connaissais. J’étais dans sa classe l’année dernière. C’est triste, c’était vraiment un bon gars, un mec sympa”, témoigne un élève de 1ère, avant de pousser l’un de ses camarades à poser avec son bout de carton. À côté du hashtag #JesuisMiki, le message est on ne peut plus clair : “Moins de violence, plus de sécurité !!”

“On est plusieurs à être venus aujourd’hui pour manifester. Certains n’avaient même pas cours et ils sont quand même là”, reprend Saminattou, élève en Terminale. Comme la bande de ses congénères, la jeune femme déplore le manque de sécurité, qui selon elle, contribue à expliquer l’attaque survenue jeudi dernier, et qui a coûté la vie à Miki. “Il n’y a pas assez de contrôles, les gens rentrent comme ils veulent, même par ici, ou par le parking, tout le monde peut entrer”, déroule-t-elle en pointant du doigt plusieurs spots dans l’établissement. Et les surveillants et autres personnels chargés de veiller sur les élèves ? “Ils sont éparpillés, ça ne protège personne. Quand il y a une bagarre, ils arrivent au dernier moment. La preuve, pour Miki, ça s’est passé là-bas, sur le parking et les jeunes ont eu le temps de s’enfuir avant qu’ils ne réagissent !”

La FCPE fait part de ses revendications

Un constat que partagent les parents d’élèves, représentés à la cité du Nord par Couboura Ahmed. La mère de famille était sur les lieux peu après le drame, jeudi dernier. “J’ai vu un attroupement et j’ai demandé ce qu’il s’était passé. On m’a dit que quelqu’un avait été poignardé. Les enfants étaient enfermés dans le lycée. Je me suis approchée, et j’ai vu le jeune allongé, entre deux bus. Il gisait dans son sang, une paire de ciseau plantée dans la tête”, décrit la représentante, qui à ce moment-là, n’a vu qu’un seul surveillant auprès du blessé. “S’il y avait plus d’effectifs, je pense que ces jeunes n’auraient pas eu le temps de lui asséner tous ces coups.” D’après l’association des parents d’élèves, la cité du Nord compte environ 13 surveillants pour un peu plus de 1.750 élèves. Or à l’origine, l’établissement a été conçu pour 900 âmes… En plus des effectifs supplémentaires, la Fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE) demande aujourd’hui une meilleure sécurisation du parking, avec une clôture, et des caméras de surveillance.

Un assassinat en dehors de l’établissement

“Chaque année, le rectorat est très vigilant sur ces questions. Nous avons obtenu un poste l’année dernière, nous en aurons sans doute un peu plus l’année prochaine”, fait valoir le proviseur Pascal Lecocq, qui évalue à une dizaine les agents présents chaque jour sur le parking aux heures de sortie de cours, entre les surveillants, les équipes mobiles de sécurité (EMS) et les médiateurs. “Je rappelle que ce drame est survenu sur la voie publique et que le procureur de la République a retenu la qualification d’assassinat, donc avec préméditation. On voulait tuer ce jeune, il y avait des appels sur les réseaux sociaux…”, souligne-t-il.

“Jamais ils n’auraient imaginé que c’étaient des meurtriers”

En effet, les menaces visant Miki ne dateraient pas d’hier, comme l’indique Yasmina Aouni, la présidente du club de foot des Abeilles, à M’tsamboro, où s’entraînait le lycéen de 17 ans. Deux des trois auteurs de l’agression étaient scolarisés à la cité du Nord et des rivalités anciennes pourraient expliquer leur geste. Un choc de plus pour les élèves… “Ils nous disent qu’ils avaient l’air gentil, que jamais ils n’auraient imaginé que c’étaient des meurtriers”, souffle la responsable du club. Comment, alors, justifier ce fatal passage à l’acte ? “Ils évoquent d’eux-même une certaine banalisation de la violence. Certains jeunes la voient dans les jeux vidéos, ou bien sur les réseaux sociaux. Comme une forme de sacralisation de la figure du bandit”, tente d’expliquer Yasmina Aouni, sans avoir toutes les cartes en mains.

Des éléments de réponse manquent, que seuls le temps et la justice pourront apporter. Et passées les revendications, l’heure était surtout au recueillement et aux messages d’apaisement, ce lundi. En fin de matinée, les responsables institutionnels, politiques et religieux se sont finalement passés le micro, avant une minute de silence et une prière pour rendre un dernier hommage à Miki. Tous ont martelé l’importance de l’éducation, et le refus de la vengeance. “Nous ne répondons pas au mal par le mal”, a notamment souligné le maire de Mtsamboro Laïthidine Ben Saïd. Avant de rappeler cette phrase chère au 101ème département : “Nous voulons être français pour être libres.” Dans l’assistance, une jeune voix s’élève : “On n’est pas libre, M’sieur !”

La fête des mères approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi offrir ? Pourquoi ne pas lui rappeler ou lui faire découvrir les merveilles présentes dans le 101ème département ? Des épices et de la vanille cultivées et produites à Mayotte, du sel de Bandrélé, un tote bag en tissu mahorais… C’est ce que propose la box voyage « En dehors des sentiers battus ». Un concept imaginé et conçu par Caroline Tschofen. Et c’est tout naturellement que son choix de lancement s’arrête sur l’île aux parfums, où elle vit depuis maintenant quatre ans à la suite de la mutation de son mari.

La fête des mères approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi offrir ? Pourquoi ne pas lui rappeler ou lui faire découvrir les merveilles présentes dans le 101ème département ? Des épices et de la vanille cultivées et produites à Mayotte, du sel de Bandrélé, un tote bag en tissu mahorais… C’est ce que propose la box voyage « En dehors des sentiers battus ». Un concept imaginé et conçu par Caroline Tschofen. Et c’est tout naturellement que son choix de lancement s’arrête sur l’île aux parfums, où elle vit depuis maintenant quatre ans à la suite de la mutation de son mari.

Basée à Acoua, la Régie du territoire maesha espoir depuis 2010. Présidée par Djabari Madi, l’association caractérise l’engagement des femmes au foyer qui ne cherchent qu’à arrondir leurs fins de mois. Pour cela, elles préparent des plats et les vendent, principalement dans les établissements scolaires. « Quotidiennement, nous distribuons 180 plats dans les écoles. Mais nous ne pouvons répondre à plus de demandes parce que nous devons développer notre coin cuisine pour satisfaire le territoire », précise le responsable de la structure. En plus des plats, la RTME a deux autres activités principales. L’une d’elles est la transformation des produits agricoles. Si au début, les femmes se contentaient de faire simplement des jus, aujourd’hui « elles sont capables de produire plus de 500 kilos de farine de manioc par jour », expose fièrement Djabari Madi. Et l’association met un point d’honneur à ne travailler qu’avec les agriculteurs de l’île pour avoir une visibilité sur la traçabilité des produits utilisés. Autre corde à son arc ? La médiation environnementale. Elle sensibilise la population et embellit les quartiers en commençant par les nettoyages. Le public visé par la RTME est principalement composé de femmes d’un certain âge, mais elle veut désormais mettre l’accent sur les jeunes. L’objectif : Les insérer dans le vie professionnelle à travers ces différentes activités. « Nous faisons aux alentours de 30 à 40% de sortie positive, ce sont des personnes qui ont trouvé un travail ailleurs », indique Djabari Madi. Mais cela freine l’activité économique de l’association, car elle doit sans cesse former de nouvelles personnes. Le prix à payer.

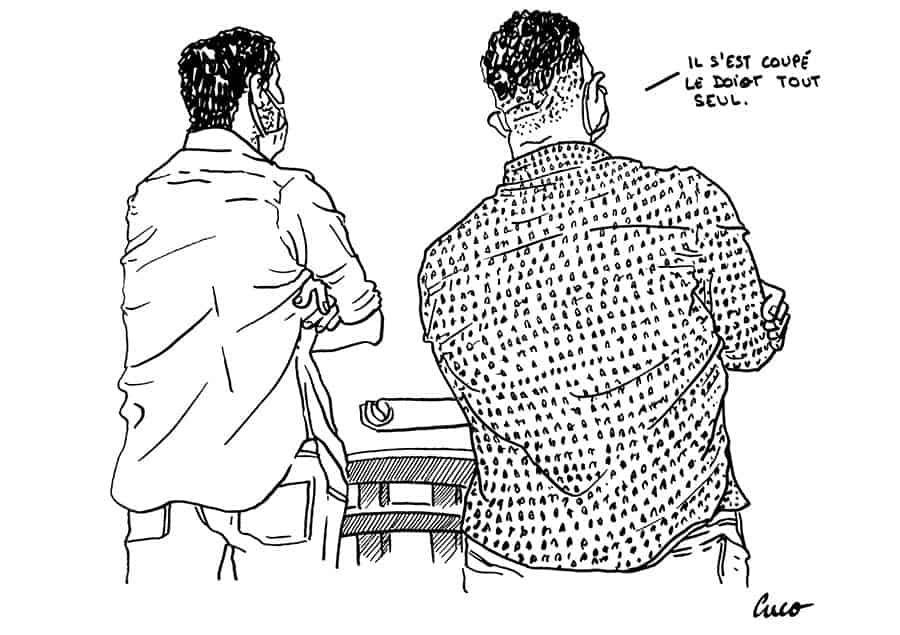

Basée à Acoua, la Régie du territoire maesha espoir depuis 2010. Présidée par Djabari Madi, l’association caractérise l’engagement des femmes au foyer qui ne cherchent qu’à arrondir leurs fins de mois. Pour cela, elles préparent des plats et les vendent, principalement dans les établissements scolaires. « Quotidiennement, nous distribuons 180 plats dans les écoles. Mais nous ne pouvons répondre à plus de demandes parce que nous devons développer notre coin cuisine pour satisfaire le territoire », précise le responsable de la structure. En plus des plats, la RTME a deux autres activités principales. L’une d’elles est la transformation des produits agricoles. Si au début, les femmes se contentaient de faire simplement des jus, aujourd’hui « elles sont capables de produire plus de 500 kilos de farine de manioc par jour », expose fièrement Djabari Madi. Et l’association met un point d’honneur à ne travailler qu’avec les agriculteurs de l’île pour avoir une visibilité sur la traçabilité des produits utilisés. Autre corde à son arc ? La médiation environnementale. Elle sensibilise la population et embellit les quartiers en commençant par les nettoyages. Le public visé par la RTME est principalement composé de femmes d’un certain âge, mais elle veut désormais mettre l’accent sur les jeunes. L’objectif : Les insérer dans le vie professionnelle à travers ces différentes activités. « Nous faisons aux alentours de 30 à 40% de sortie positive, ce sont des personnes qui ont trouvé un travail ailleurs », indique Djabari Madi. Mais cela freine l’activité économique de l’association, car elle doit sans cesse former de nouvelles personnes. Le prix à payer. C’est une activité innovante qui n’existe nulle part à Mayotte. Le centre communal d’action sociale de Koungou souhaite mettre fin aux garages informels et en parallèle faire disparaître toutes les carcasses de voitures qui jonchent les rues de la commune. Pour cela, il a crée le garage solidaire. « Nous voulons proposer un atelier chantier d’insertion pour insérer les personnes en situation régulière afin qu’elles aient un garage formel, dans le respect des normes, parce que très souvent, elles sont découragées par les démarches administratives », dévoile Aly Mohamed, à la tête du projet. L’autre but : inciter les jeunes à s’intéresser aux différents métiers qui existent dans un garage. « Pour commencer, nous allons accompagner 12 personnes en insertion à intégrer les garages partenaires. Ces jeunes seront formés et pourront par la suite accéder à des postes à l’extérieur », détaille Aly Mohamed. Le projet porté par le CCAS de Koungou devrait se réaliser en 2022.

C’est une activité innovante qui n’existe nulle part à Mayotte. Le centre communal d’action sociale de Koungou souhaite mettre fin aux garages informels et en parallèle faire disparaître toutes les carcasses de voitures qui jonchent les rues de la commune. Pour cela, il a crée le garage solidaire. « Nous voulons proposer un atelier chantier d’insertion pour insérer les personnes en situation régulière afin qu’elles aient un garage formel, dans le respect des normes, parce que très souvent, elles sont découragées par les démarches administratives », dévoile Aly Mohamed, à la tête du projet. L’autre but : inciter les jeunes à s’intéresser aux différents métiers qui existent dans un garage. « Pour commencer, nous allons accompagner 12 personnes en insertion à intégrer les garages partenaires. Ces jeunes seront formés et pourront par la suite accéder à des postes à l’extérieur », détaille Aly Mohamed. Le projet porté par le CCAS de Koungou devrait se réaliser en 2022. À ses débuts, l’association Wenka culture située à Kaweni avait une activité principale : faire nettoyer les rues par les jeunes de Kaweni pour éviter l’oisiveté. Aujourd’hui, la structure s’étend sur quatre activités principales. « Nous avons un atelier chantier d’insertion sur la propreté urbaine, un sur les métiers de développement durable, un autre sur l’espace vert et un autre sur la poterie », précise Omar Said, directeur de Wenka culture. L’association regroupe 40 salariés, 25 jeunes sur le terrain et 15 permanents qui accompagnent les stagiaires vers une inclusion économique et sociale. Mais le directeur se trouve confronté à la lenteur administrative, qui freine l’activité de l’association. « Il y a beaucoup de couacs administratifs, une lenteur sur les traitements des dossiers qui ralentissent le paiement et ça met à mal nos structures », dénonce Omar Said. À cela s’ajoute les charges qu’elles doivent payer alors qu’ailleurs en France, ce n’est pas forcément le cas. « Les structures comme les nôtres payent les mêmes charges sociales qu’une entre-prise classique alors que nous sommes censés faire du social. Nos confrères qui ont les mêmes structures à La Réunion sont exonérés de charges, et les postes d’encadrement sont cofinancés », souligne le directeur de Wenka Culture. Cette aide de l’État n’est donc pas négligeable, mais elle reste encore insuffisante au vue des besoins des structures.

À ses débuts, l’association Wenka culture située à Kaweni avait une activité principale : faire nettoyer les rues par les jeunes de Kaweni pour éviter l’oisiveté. Aujourd’hui, la structure s’étend sur quatre activités principales. « Nous avons un atelier chantier d’insertion sur la propreté urbaine, un sur les métiers de développement durable, un autre sur l’espace vert et un autre sur la poterie », précise Omar Said, directeur de Wenka culture. L’association regroupe 40 salariés, 25 jeunes sur le terrain et 15 permanents qui accompagnent les stagiaires vers une inclusion économique et sociale. Mais le directeur se trouve confronté à la lenteur administrative, qui freine l’activité de l’association. « Il y a beaucoup de couacs administratifs, une lenteur sur les traitements des dossiers qui ralentissent le paiement et ça met à mal nos structures », dénonce Omar Said. À cela s’ajoute les charges qu’elles doivent payer alors qu’ailleurs en France, ce n’est pas forcément le cas. « Les structures comme les nôtres payent les mêmes charges sociales qu’une entre-prise classique alors que nous sommes censés faire du social. Nos confrères qui ont les mêmes structures à La Réunion sont exonérés de charges, et les postes d’encadrement sont cofinancés », souligne le directeur de Wenka Culture. Cette aide de l’État n’est donc pas négligeable, mais elle reste encore insuffisante au vue des besoins des structures. Sur le marché des structures d’insertion par l’activité économique depuis 2020, l’association Nayma nourrit déjà de grandes ambitions. Sa mission principale consiste à valoriser le cycle de l’eau. « Nous allons commencer par nettoyer les rivières et les mangroves. Puis nous allons planter de la végétation pour restaurer ces endroits. Dans un second temps, nous irons jusque dans le lagon », explique Roukia Lahadji, présidente de l’association. Pour préserver cette denrée rare, l’ancienne marie de Chirongui s’entourera de 200 jeunes seulement pour cette année 2021. Un chiffre qui devrait rapidement augmenter. Ils seront encadrés par 44 professionnels, allant de l’infirmier et l’assistante sociale en passant par l’encadrant technique. « Il y aura au moins 50% de jeunes, 30% de femmes, 10% de personnes en situation de handicap. Nous voulons les sauver de l’insécurité et les aider à s’insérer dans la vie professionnelle », selon Roukia Lahadji. Et tout débutera par l’obtention du permis de conduire : chaque jeune sera accompagné dans cette démarche afin de faciliter la mobilité.

Sur le marché des structures d’insertion par l’activité économique depuis 2020, l’association Nayma nourrit déjà de grandes ambitions. Sa mission principale consiste à valoriser le cycle de l’eau. « Nous allons commencer par nettoyer les rivières et les mangroves. Puis nous allons planter de la végétation pour restaurer ces endroits. Dans un second temps, nous irons jusque dans le lagon », explique Roukia Lahadji, présidente de l’association. Pour préserver cette denrée rare, l’ancienne marie de Chirongui s’entourera de 200 jeunes seulement pour cette année 2021. Un chiffre qui devrait rapidement augmenter. Ils seront encadrés par 44 professionnels, allant de l’infirmier et l’assistante sociale en passant par l’encadrant technique. « Il y aura au moins 50% de jeunes, 30% de femmes, 10% de personnes en situation de handicap. Nous voulons les sauver de l’insécurité et les aider à s’insérer dans la vie professionnelle », selon Roukia Lahadji. Et tout débutera par l’obtention du permis de conduire : chaque jeune sera accompagné dans cette démarche afin de faciliter la mobilité.