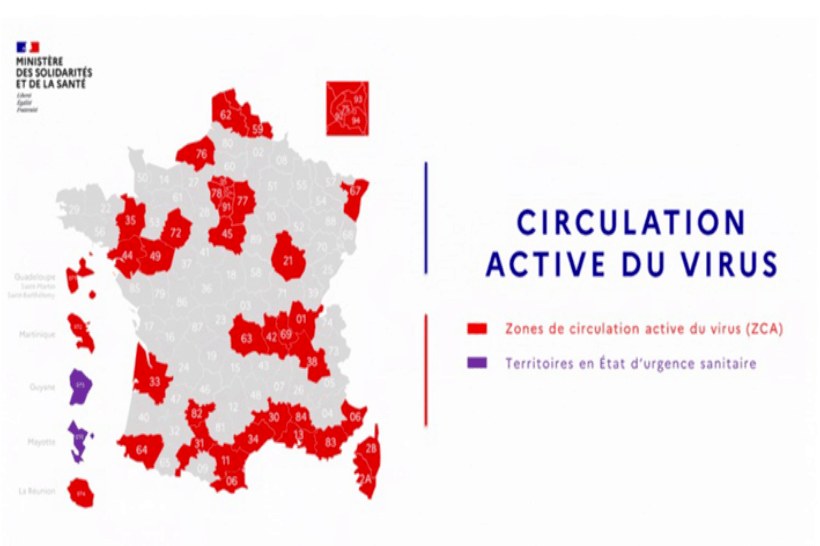

Prévue initialement le 31 octobre à Mayotte et en Guyane, la levée de l’état d’urgence sanitaire a finalement été décidée ce mercredi en conseil des ministres, soit un peu plus tôt que prévu. Une bonne nouvelle qui ne signifie pas la fin de toutes les restrictions, à l’heure où le 101ème département est toujours classé orange.

C’est la nouvelle que beaucoup attendaient. À l’issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé la fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane. Les deux départements, encore touchés par une hausse des cas de Covid-19 en mai dernier, étaient les seuls toujours soumis à cette contrainte, prévue initialement jusqu’au 31 octobre, avec possibilité pour le gouvernement de revoir sa copie à mi-parcours. L’urgence sanitaire avait été levée pour le reste du pays le 10 juillet 2020.

« L’évolution sanitaire dans ces territoires permet de mettre fin dès aujourd’hui à l’état d’urgence, et à Mayotte et la Guyane de rentrer dans le régime transitoire, c’est-à-dire le même régime que le reste du pays », a précisé le porte-parole. En tout état de cause, Mayotte devrait donc s’aligner sur la Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire parue au Journal officiel le 10 juillet 2020 et qui prévoit un régime transitoire de quatre mois. Voire plus, car la situation reste très évolutive. La reprise de l’épidémie dans plusieurs régions de l’Hexagone a d’ailleurs conduit le gouvernement, à l’occasion du même conseil des ministres, à examiner un projet de loi pour proroger ce régime transitoire, jusqu’au 1er avril 2021. Le texte doit être examiné par les députés de l’Assemblée nationale à partir du 1er octobre.

Arsenal préfectoral

Or cette période de transition ne vient pas sans contrainte. Et la fin de l’état d’urgence à Mayotte ne signifie pas la levée de toutes les restrictions. À l’image du reste du pays, le préfet devrait ainsi toujours disposer d’un large arsenal pour reprendre des mesures si la situation sanitaire l’exige : limitation de la circulation des personnes, fermeture d’établissements, parcs, centres nautiques, plages, ou encore port du masque obligatoire. Le décret du 27 août dernier pris par le préfet de Mayotte pour imposer le masque autour des établissements scolaires, des bureaux de poste, des établissements du CHM, des centres de protection maternelle et infantile, des pharmacies, des gares maritimes et dans les marchés couverts, devrait donc vraisemblablement rester de mise.

Quid du reste ? Pour les événements, l’étau devrait se desserrer, avec la possibilité de participer à des rassemblements de moins de 5.000 personnes. À l’échelle du pays, les préfets peuvent déroger à cette règle en zone verte, mais pas en zone rouge, et ce, au moins jusqu’au 30 octobre prochain. Les rassemblements et réunions de plus de dix personnes devront quant à eux toujours faire l’objet d’une déclaration à la préfecture, qui pourra les interdire ou les restreindre.

Mayotte encore en orange

Mais la sortie de l’état d’urgence intéressera surtout les entreprises. Il faut ici noter que les mesures avaient déjà largement été allégées à Mayotte, et ce, dès le 18 mai et l’ouverture des petits commerces. Nouveauté apportée par la décision du gouvernement : les salles de sport, toujours fermées depuis la fin du confinement, pourront peut-être enfin ressortir les haltères et les tapis roulants, pour le plus grand bonheur des sportifs en manque de sérotonine.

Ce qui ne sera pas le cas des amoureux des pistes de danses, les discothèques ne pouvant toujours pas ouvrir leurs portes, même sans l’état d’urgence. “Aujourd’hui, nous n’avons toujours pas de date définitive de sortie, et c’est un combat que nous menons aussi au niveau national, car certaines sont en très grande difficulté”, abonde Charles-Henri Mandallaz, le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Mayotte (UMIH 976). Si le gérant du L’Orient Express se réjouit de la levée de l’état d’urgence, il reste néanmoins sur ses gardes. “Mayotte est toujours en orange, et les mêmes restrictions continuent de s’appliquer sur nos salles, que nous ne pouvons pas ouvrir”, soupire-t-il.

Des aides révisées

Quant aux aides, dont certaines, comme l’activité partielle, avaient été prolongées jusqu’au 31 octobre à Mayotte, la levée de l’urgence sanitaire pourrait bien rebattre quelques cartes. Rappelons toutefois que le dispositif a déjà fait l’objet d’un léger ajustement, par un décret du 18 août fixant un taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle à 7,05 euros brut dans le 101ème département. Au niveau national, désormais, deux dispositifs se côtoient : le premier, qui a permis pendant le confinement d’indemniser les salariés à hauteur de 84% de la rémunération nette, est dégressif, avec un reste à charge des entreprises qui doit être porté à 40% contre 15% actuellement ; le deuxième, de longue durée, permet de réduire le temps de travail, jusqu’à 40%, pour une durée maximale de deux ans. Côté restauration et tourisme, le dispositif d’activité partielle à 100% a lui été prolongé jusqu’à fin décembre (même chose pour certains secteurs bien précis, comme la production cinématographique ou les galeries d’art par exemple, qui justifient encore d’une baisse d’activité importante).

L’augmentation du fonds de solidarité à 3.000 euros pour les petites entreprises de Guyane et de Mayotte, pendant toute la période d’urgence, annoncée par le ministre des Outre-mer en juillet dernier, pourrait quant à elle être annulée. “Dans ces cas-là, on retomberait à 1.500 euros, jusqu’à la fin de l’année”, table Charles-Henri Mandallaz, qui attend aussi de voir quel protocole sanitaire sera imposé en cas de réouverture autorisée des salles de restaurant. Le représentant de l’UMIH a rendez-vous avec la préfecture lundi prochain pour élaborer le calendrier de sortie de crise. La préfecture doit par ailleurs donner plus de précisions sur la fin de l’état d’urgence ce jour.

.jpg?1600065656718)