Le variant Omicron circule activement sur notre territoire et connaît une augmentation considérable. Suite à l’annonce de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte, l’île s’organise afin de protéger ses habitants. Pour des raisons sanitaires de nombreuses aires de jeux sont désormais interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre dans la Communauté de communes Petite-Terre. Pour casser au plus vite les chaînes de contamination, il est crucial de prévenir immédiatement les cas contacts en cas de positivité et de s’isoler rigoureusement. Si je suis positif, même vacciné, je m’isole immédiatement et je préviens mes contacts. Si je suis cas contact, je me fais tester même si je suis vacciné.

Enfance en danger

Afin de renforcer leur collaboration en matière d’information et de communication, le SNATED, Service national de l’accueil téléphonique pour l’enfance en danger, ou Allo119, et la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) ont collaboré à un affichage efficient et obligatoire du 119 dans tous les lieux d’accueils collectifs des mineurs. L’affichage des coordonnées du service d’accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

Webforum littoral 2022

Les 13 et 20 janvier 2022, le conservatoire du littoral organise deux webinaires sur le thème de la perception sociale. Le Webforum littoral programmé en 6 webinaires, soit 1 séance d’ouverture et 5 séances ateliers, permettra à une communauté de travail de partager expériences et solutions émergentes. Par ailleurs, le Conservatoire du littoral, opérateur national sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, protège aujourd’hui plus de 200 000 hectares littoraux et lacustres. Il vise dans sa stratégie d’intervention 2015-2050 à atteindre 320 000 hectares, contribuant ainsi au « tiers naturel de côte sauvage », sur environ 1000 sites protégés de métropole et d’Outre-mer. Son action fait partie intégrante de l’ambition nationale portée par la stratégie nationale des aires protégées. Le Conservatoire est également un opérateur engagé avec les acteurs des territoires pour promouvoir des principes et méthodes d’aménagement favorisant l’adaptation aux effets du changement climatique sur le littoral et rétro-littoral. Ils rappellent que les défis sont techniques, culturels, économiques et politiques.

Un bilan 2021 positif pour l’association Nayma

Le 21 décembre l’association Nayma lançait un appel à solidarité pour trouver des employeurs du milieu sanitaire et social à Mayotte qui pourraient prendre en alternance des jeunes mahorais. En BTS à Paris les étudiants se sont retrouvés sans employeurs après un désistement. DAGONI-Services, la Croix-Rouge française, le Ccas de Koungou, MESSO, la Régie de Territoire de Tsingoni, SAAD Bon accueil et Mlezi Maore ont alors répondu présent pour proposer une alternative à ces jeunes. L’équipe Nayma a été très émue de voir autant d’acteurs se mobiliser, malgré la période de l’année et les délais extrêmement restreints, pour permettre à ces jeunes de continuer leurs études. Par ailleurs, en 2021, l’association a soufflé sa première bougie et a célébré plusieurs victoires : 204 personnes précaires embauchées en contrat d’insertion ; 7 à 20 tonnes de déchets ramassés chaque semaine grâce à elles dans les rivières et mangroves de Mayotte ; l’ouverture de deux nouvelles filières de BTS en alternance entre Paris et Mayotte pour encourager la réussite éducative.

Couvre-feu, c’est reparti

Jeudi 6 janvier, le préfet de Mayotte, Thierry Suquet a annoncé le retour du couvre-feu sur l’île aux parfums dès ce week-end. Une restriction qui sera annoncée dans un arrêté préfectoral à venir et qui s’appliquera dès lors de 20h à 5h du matin.

Après quelques heures de doute, la sentence est irrévocable: “On reste chez soi de 20h à 5h du matin.” Le préfet de Mayotte Thierry Suquet a annoncé ce jeudi soir au journal de Mayotte la 1ère le tant redouté couvre-feu, qui s’invite chez les Mahorais au lendemain des fêtes. “Je comprends la fatigue et la lassitude de chacun, mais aujourd’hui l’explosion des chiffres et la tension hospitalière, l’importance du taux d’incidence et du taux de positivité ont conduit le gouvernement à décréter l’état d’urgence sanitaire à Mayotte”, détaille le représentant du gouvernement. Avant d’ajouter : “Je discute aujourd’hui avec Paris de propositions que nous mettrons en œuvre véritablement dans les jours qui viennent.”

Des mesures de trois ordres

Bien entendu, l’indémodable couvre-feu sera appliqué de 20h à 5h du matin avec toutefois des dérogations pour les livraisons à domicile et l’accès au restaurant sous passe sanitaire. Puis, s’ajouteront des mesures de restrictions dans les commerces avec la mise en place d’une jauge. Mais aussi, des règles plus fermes concernant les rassemblements, les activités dans le lagon et sur les îlots. Enfin, des mesures qui concerneront les fêtes privées seront mises en place pour éviter que celles-ci ne deviennent des fêtes professionnelles et potentiellement des clusters. Thierry Suquet en appelle avant tout à la responsabilité de chacun pour limiter le nombre de cas et la pression qui s’exerce sur l’ensemble du milieu hospitalier. Le préfet a également évoqué le vaccin comme “porte de sortie de la crise” et souhaite montrer que grâce à celui-ci, les Mahorais peuvent continuer à faire un certain nombre d’activités, tout en respectant les gestes barrières bien évidemment.

Un variant petit par le nom mais grand par le nombre de contaminations

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, à Mayotte le variant Omicron serait majoritaire. Du 27 décembre au 2 janvier, 2.270 cas positifs ont été confirmés, soit un peu plus de 8% des 25.972 cas confirmés depuis le début de l’épidémie, en mars 2020. Une vague épidémique qui touche davantage Mayotte, mais qui fort heureusement n’entraîne pour l’instant que peu de formes graves. Selon l’organisme de santé, cinq patients touchés par le Covid-19 ont été admis en réanimation depuis le 27 décembre.

Passe vaccinal : la dose de trop pour Mansour Kamardine ?

Alors que le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire, l’Assemblée nationale a adopté le 6 janvier 2022 à 5h25 un texte de loi visant à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. Une décision qui a du mal à passer pour le député mahorais Mansour Kamardine qui dénonce une atteinte aux libertés fondamentales des français.

“Le président de la République veut peut-être emmerder les Français, mais mon but n’est pas d’emmerder les Mahorais”, affirme le député du groupe Les Républicains, Mansour Kamardine. Mardi 4 janvier, l’élu laissait paraître dans l’hémicycle sa ferme opposition à la mise en place d’un passe vaccinal en France. “Je considère que cette mesure est attentatoire aux libertés individuelles”, clame le parlementaire. Comme lui, un quart des membres de son parti a voté contre cette nouvelle mesure. “Nous sommes élus pour défendre l’intérêt de nos administrés », rappelle le député. Avant d’ajouter : “Si le ministre de la Santé, M. Olivier Véran, considère que je suis isolé dans mon groupe, je suis fier d’être isolé avec la vingtaine de mes collègues qui ont voté contre ce texte de loi.”

Jamais deux sans trois et jamais trois sans quatre ?

Considéré comme un opposant au vaccin à la suite de ses propos à l’Assemblée nationale, Mansour Kamardine se défend et revient sur le vrai fond du problème. “J’ai posé une question sérieuse qui me semble fondamentale. Combien d’injections de vaccin devrons-nous recevoir pour atteindre l’immunité collective ?” Si le gouvernement avait tout d’abord parlé d’une dose de vaccin avec rappel, aujourd’hui les autorités de santé préconisent trois doses de vaccins alors que la quatrième dose pèse comme une épée de Damoclès sur la tête des citoyens français. “Je fais partie des personnes qui ont séjourné à l’hôpital pour cause de Covid. J’ai suivi les recommandations et je suis triplement vacciné. J’ai conseillé à tous mes proches de se faire vacciner. Je suis loin d’être un antivax”, se défend Mansour Kamardine.

En outre, ce qui semble avoir poussé le ministre de la Santé, Olivier Véran, à balayer d’un revers de main l’interrogation de l’élu réside dans la deuxième partie de son intervention : “Combien de doses doit recevoir chaque Français au profit du bilan de Pfizer ?” Des propos qui ont laissé sans voix le représentant du gouvernement.

Une épidémie sans fin ?

Alors que le pays des droits de l’Homme a atteint 90% de couverture vaccinale, Mansour Kamardine souligne des mesures liberticides qui suivent la courbe des cas contacts. “Ce que je dénonce pour l’heure c’est le mensonge du gouvernement. Il nous ment depuis deux ans. Tout d’abord, le masque n’était pas nécessaire puis obligatoire, l’obligation vaccinale ne devait pas être mise en place en France, puis elle arrive aujourd’hui sur la table…” Un cercle vicieux de restrictions qui ne semble pas prêt de s’arrêter. Au sein de sa circonscription, le député souhaite offrir aux habitants des conditions de vie dignes. « À Mayotte, il y a la question de l’eau, mais aussi la problématique de l’hygiène qui pose de gros problèmes sanitaires. Mais cela l’État français ne semble pas s’en soucier. Pour lui, la seule question qui vaille actuellement est comment faire pour emmerder les Français”. Une direction que le député ne semble pas enclin à suivre et affirme vouloir continuer à agir dans l’intérêt des électeurs.

Protéger les enfants d’autrui, le choix d’une vie

Choisir d’être une famille d’accueil ou un LVA, lieu de vie et d’accueil, est un engagement de chaque instant. Les professionnels qui s’engagent dans cette voie doivent souvent faire des sacrifices pour des enfants qui ne sont pas les leurs. C’est le choix qu’on fait Delayde Hassani, responsable d’un LVA, et Liliane Hoareau, assistante familiale. Les deux femmes se vouent pleinement à leurs métiers, mais force est de constater que le système n’est pas toujours idéal et qu’elles doivent composer avec ses difficultés.

Delayde Hassani a fait le choix d’ouvrir les portes de sa maison aux enfants qui ont besoin d’être protégés alors qu’elle n’avait que 24 ans. Cela fait maintenant deux ans qu’elle a transformé son foyer en lieu de vie et d’accueil (LVA) et toute sa famille est mise à contribution. S’engager dans cette profession était comme une évidence pour elle qui a grandi dans ce milieu. « Ma mère était assistante familiale. Aujourd’hui notre maison a la capacité d’accueillir encore plus d’enfants et de faire un accompagnement plus large, c’est ce qui différencie un LVA d’une famille d’accueil », argumente-t-elle. Delayde et son mari n’accueillent que les jeunes filles et les adolescentes qui sont déjà mères. Les aider à construire leur vie de jeunes adultes est la principale source de motivation du couple.

Des convictions que partage Liliane Hoareau, une assistante familiale qui exerce depuis bientôt cinq ans. « Ce n’est pas toujours facile, c’est un grand bouleversement pour ma famille. On a bousculé nos habitudes, mais c’est important de le faire, car les enfants que nous accueillons ont besoin de cadre, d’encouragement, de personnes qui les valorisent. On ne peut pas sauver tout le monde mais si on peut en sauver quelques-uns c’est déjà bien », déclare la mère de famille. Mais cela requière des sacrifices et un investissement total puisque ces professionnelles n’ont pas d’horaires. « Je travaille de jour, de nuit, les week-ends, les jours fériés, je ne compte pas mes heures parce que les enfants sont constamment avec nous », rappelle Delayde Hassani. Un aspect que l’on ne voit pas de l’extérieur. Alors lorsque l’on accuse les familles d’accueil de profiter du système pour gagner de l’argent facilement, la gérante du LVA riposte. « Ce n’est pas ça qui me motive parce que si je devais baser ma rémunération sur mes heures travaillées le compte n’y est pas du tout ! Et puis quand on travaille tous les jours, à n’importe quelle heure, je peux comprendre que l’on demande un salaire à la hauteur », continue Delayde Hassani.

Chaque enfant est un nouveau combat

Afin de mener à bien leur mission, la confiance entre la famille d’accueil et le jeune placé est primordiale. Une étape qui n’est pas toujours évidente pour ces enfants qui ont un passé lourd et compliqué. « C’est plus facile avec les petits, ils s’adaptent rapidement. Avec les adolescents c’est une autre histoire ! », admet Liliane Hoareau. Mais il n’y a pas de mode d’emploi, chaque enfant nécessite un accompagnement personnalisé pour pouvoir s’en sortir et c’est là tout l’enjeu de ce métier. « Pour travailler avec eux, je laisse la confiance s’installer naturellement. Chaque enfant a ses problèmes, son caractère et j’ai aussi le mien. Alors je m’adapte à eux, à leur histoire, je leur montre qu’ils sont dans un cadre sécurisant », précise l’assistante familiale. Et à Delayde Hassani d’ajouter, « Chacun nécessite un accompagnement particulier. Parfois, il faut refaire toute leur éducation. Mais le problème à Mayotte, c’est que l’on détecte assez tard les enfants. La moyenne d’âge en métropole c’est 6 ans, ici c’est quand ils sont ados ou préados. » Conséquence, le processus d’adaptation est donc plus compliqué. Si certains jeunes adhèrent au système, ce n’est pas le cas pour tous.

Des difficultés qui persistent

Les enfants qui sont dans les familles d’accueil et les LVA sont placés par l’Aide Sociale à l’Enfance et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Le conseil départemental doit s’assurer du bien-être de ces jeunes, mais à Mayotte la réalité est quelque peu différente. « Le système n’est pas idéal parce que l’ASE n’a pas assez d’effectifs, pas assez d’éducateurs qui peuvent faire le suivi de manière correcte. Quand ils placent les jeunes ils pensent qu’ils ont fait leur travail alors qu’ils doivent continuer à les suivre » dénonce la responsable du LVA. Notamment pour les questions administratives. Les jeunes en situation irrégulière sont les plus touchés par ce manque de réactivité. « Si l’éducateur de l’ASE ne s’investit pas assez, le jeune n’est pas régularisé et ça engendre pleins d’autres problèmes. On est obligés de le faire nous-mêmes pour permettre à ces jeunes d’avoir un avenir meilleur. C’est dommage parce que beaucoup ont du potentiel mais ils ne peuvent rien faire parce qu’ils sont sans papiers », témoigne Delayde Hassani. La santé des enfants placés est également source de problème. Le département est supposé payer tous les frais mais l’accompagnement ne suit pas toujours. « La plupart des enfants qu’on a sont issus de l’immigration et n’ont pas de sécurité sociale. Parfois ils nécessitent des soins plus spécifiques et très couteux et le département ne suit pas forcément », affirme Liliane Hoareau. Dans ces cas, elle n’a d’autre choix que d’assumer elle-même les charges si l’allocation versée ne suffit pas.

Même si ces deux professionnelles doivent composer avec autant de sacrifices et de difficultés, elles sont persuadées d’avoir trouvé leur voie et d’être utiles à la société. La réussite de certains jeunes est leur plus belle récompense. « Quand vous avez un enfant qui arrive avec un visage fermé et qu’au bout de quelques semaines il parle et rigole, ça n’a pas de prix. Ou bien quand il arrive en étant en échec scolaire et qu’il repart de chez vous avec un diplôme, c’est ce qu’il y a de plus valorisant pour nous », sourit Liliane Hoareau. Et pour toutes ces raisons, elle le promet, elle continuera à accueillir les enfants qui ont besoin d’aide chez elle tant qu’elle le pourra.

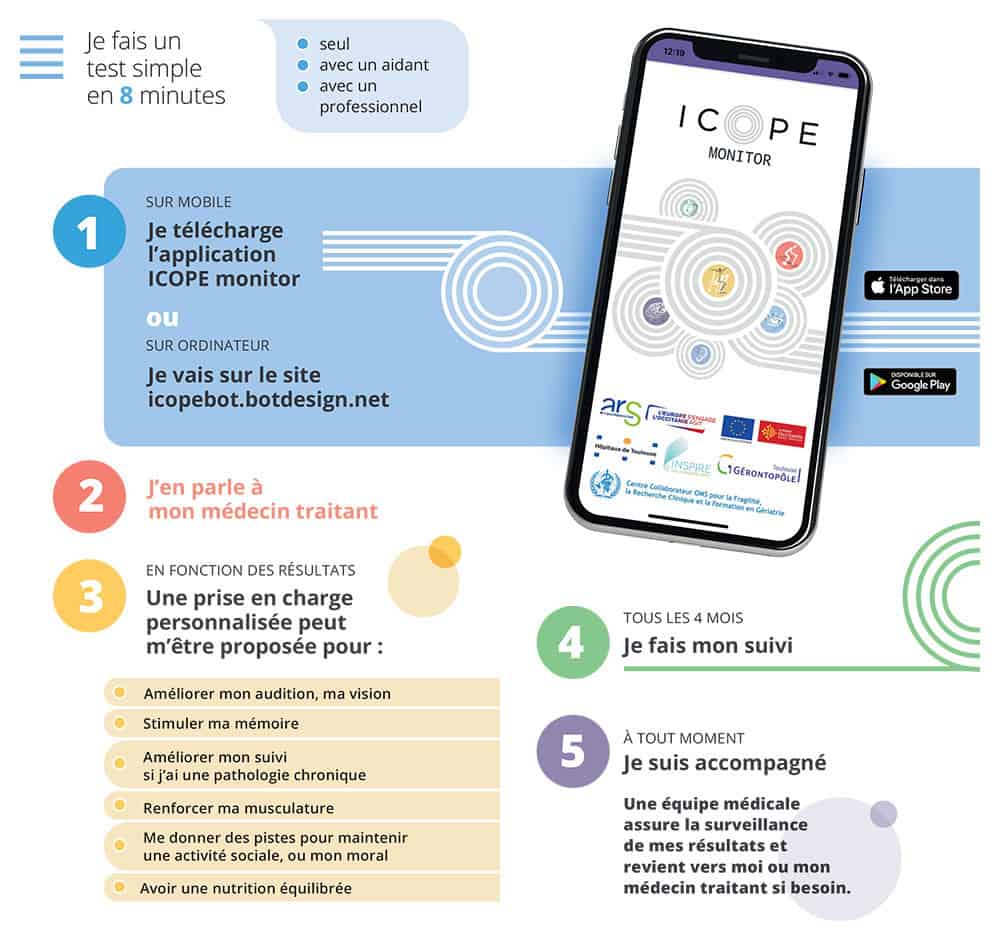

Mieux vieillir à Mayotte c’est possible avec le programme ICOPE

L’union régionale des masseurs-kinésithérapeutes de l’Océan Indien implémente le programme ICOPE (Soins Intégrés pour les Personnes Âgées) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Mayotte et à la Réunion. ICOPE, se définit comme un programme de santé publique de soins intégrés pour les personnes de 60 ans et plus élaboré par l’OMS. Son but ? Permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé.

500 évaluations initiales ICOPE (Soins Intégrés pour les Personnes Âgées) pour 500 patients de Mayotte et de la Réunion, tel est l’objectif de l’union régionale des masseurs-kinésithérapeutes de l’océan Indien (URPS MK OI) pour 2022. En ce début d’année, l’organisme mobilise et soutient financièrement les kinésithérapeutes des îles françaises de l’océan Indien autour d’un tout nouveau défi. “Le but de l’implémentation du programme ICOPE sur notre territoire est de valoriser la place du masseur-kinésithérapeute en prévention”, explique Eric Wagner, président de l’URPS MK OI avant d’ajouter “Notre profession joue d’ors et déjà un rôle préventeur, aussi bien lors des consultations en cabinet que lors des visites à domicile. Mais il faut aller au-delà, démontrer notre expertise, la mettre en pratique.” Par le biais de ce programme l’OMS propose de suivre l’évolution de la capacité intrinsèque qui est l’ensemble des capacités physiques et mentales d’un individu et ceux dans six domaines : la mobilité, la mémoire, la nutrition, l’état psychologique, la vision et l’audition.

Cinq étapes pour agir

ICOPE se décline en plusieurs cinq étapes ou paliers (steps). Tout d’abord le dépistage, puis, l’évaluation, le plan de soin personnalisé, le fléchage du parcours de soins et suivi du plan d’intervention et enfin l’implication des collectivités et soutien aux aidants. “Le masso-kinésithérapeute a un rôle fondamental dans l’accompagnement en travaillant au plus près de ses patients âgés, notamment en leur domicile pour les y maintenir”, témoigne Eric Wagner. Au travers de l’ICOPE, l’OMS promeut la prévention de la dépendance grâce à un diagnostic précoce et une prise en charge en soins primaires.

La santé 2.0

Pour avoir un suivi efficace des patients, l’application ICOPE Monitor a vu le jour. Lors du premier rendez-vous avec le patient, le kinésithérapeute réalise un dépistage en cabinet ou lors d’une visite à domicile. Si tout va bien, la personne âgée pourra refaire seule, avec l’aide d’un proche ou celle d’un soignant, deux ou trois tests de contrôle par an. En cas de fragilité d’une ou plusieurs capacités, le patient sera invité à consulter son médecin traitant qui le dirigera vers un thérapeute pour une évaluation plus approfondie et une prise en charge. Cet outil permet à la fois de rassurer le patient sur son état général mais aussi de déceler précocement le déclin d’une capacité. Par ce biais, l’OMS et l’URPS MK OI espèrent offrir aux personnes du troisième âge une fin de vie paisible et en bonne santé.

Pensez à remplir vos déclarations annuelles de données sociales

La caisse de sécurité sociale de Mayotte informe que les imprimés de déclaration annuelle de données sociales 2021 ont été envoyés à tous les employeurs privés et publics. Il est très important d’effectuer cette déclaration, car elle permet à la CSSM de récolter les données sociales, d’alimenter et de mettre à jour les comptes Retraites des salariés, mais aussi de transférer les données sociales recueillies aux partenaires (Impôts, INSEE……).

La DADS doit être remplie et retournée impérativement avant le 4 février 2022 par voie postale (route nationale 1, bâtiments A/B, BP 84 – 97600 Kawéni) ou par email à donnees.sociales@css-mayotte.fr. L’imprimé est également disponible aux accueils du Centre Kinga, de l’agence de Petite-Terre et des permanences (dates et horaires habituels) ainsi que sur le site Internet de la CSSM (www.cssm.fr – rubrique Employeur).

Plus que quelques jours pour vous inscrire aux concours de greffier

Technicien de la procédure, le greffier accompagne au quotidien les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifie les actes juridictionnels : enregistrement des affaires, information des différentes parties à un procès du calendrier de celui-ci, préparation des dossiers pour les magistrats, prise de notes du déroulement des débats, rédaction des procès-verbaux, mise en forme des décisions.

Dans le cadre d’un service d’accueil et d’informations générales du public, le greffier est chargé de renseigner, d’orienter et d’accompagner les usagers dans l’accomplissement des formalités ou procédures judiciaires. Maillon essentiel du fonctionnement de la Justice, tout acte accompli en son absence peut être frappé de nullité.

Ce métier offre une rémunération évolutive ainsi qu’une grande diversité de missions, en collaboration avec l’ensemble des services de la Justice, une formation tout au long de la carrière et d’importantes perspectives d’évolution (chef de service, greffier principal, directeur des services de greffe, magistrat).

Ouvertes depuis le 12 novembre dernier, les inscriptions aux concours externe et interne se terminent le 10 janvier prochain. Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront les mardi 15 et mercredi 16 mars et seront suivies, pour les candidats déclarés admissibles, d’une épreuve orale d’admission qui se tiendra à partir du 30 mai. Les résultats d’admission seront connus à compter du 4 juillet.

Le concours externe s’adresse aux titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III (Bac +2 minimum) ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes. Les agents déjà en poste dans une administration et justifiant de quatre années au moins de services publics pourront quant à eux concourir en interne.

Les lauréats des concours externe et interne intégreront ensuite l’École nationale des greffes de Dijon, laquelle dispense une formation de 18 mois, rémunérée, alternant cours théoriques et stages pratiques en juridictions. À l’issue de la formation et selon le rang de classement, les greffiers stagiaires sont appelés à choisir leur poste, à partir d’une liste nationale établie par l’administration. Seuls les 675 lauréats remplissant toutes les conditions d’accès aux concours pourront être nommés.

Le Gepomay recherche des bénévoles pour protéger le héron Crabier blanc

Le groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte lance un appel à bénévoles pour 2022 dans le cadre du projet Life Biodiv’om. Les objectifs sont multiples : accompagner l’équipe du GEPOMAY et découvrir les mangroves ; poser et récupérer des « chewcards » (cartes à mâcher) pour déterminer la présence des rats ; contrôler les pièges mécaniques permettant de gérer la population de rats dans les mangroves ; participer aux missions de capture-marquage-recapture de rats noirs (rattus rattus).

Toute cette démarche a pour seul but de protéger le héron Crabier blanc, une espèce menacée par la dégradation de ses habitats et impactée par le Rat noir introduit par l’homme. Provoquant un dérangement lors de la nidification, ce rongeur est suspecté de consommer les œufs du Crabier blanc. Face à l’ampleur de la tâche, l’association recherche des volontaires pour contrôler trois mangroves et ainsi participer à la conservation cette espèce d’oiseaux de la famille des Ardeidae, tout en améliorant la recherche sur la lutte contre les rats par des méthodes non-chimiques.

Si vous souhaitez tenter l’aventure, il suffit d’être en bonne condition physique, d’être disponible en matinée, généralement la semaine, pour accompagner le GEPOMAY sur le terrain pour une durée comprise entre trois et cinq heures. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un email à etude.biodivom@gepomay.fr ou appeler le 06.39.21.29.00.

Mayotte, de nouveau en état d’urgence sanitaire

Alors que l’agence régionale de santé du 101ème département a recensé 2.011 nouveaux cas dans son bulletin d’informations du 4 janvier, le gouvernement a décrété ce mercredi l’état d’urgence sanitaire à Mayotte où sous l’effet du variant Omicron, la circulation du Covid-19 connaît une augmentation considérable. En effet, l’île aux parfums affiche un taux d’incidence de 719.6 (nombre de cas pour 100.000 habitants) et un taux de positivité de l’ordre de 25.6%. Le préfet, Thierry Suquet, doit entamer dès ce jeudi des consultations avec les forces vives du territoire pour envisager les nouvelles mesures à mettre en œuvre rapidement pour stopper l’hémorragie…

Pas de repos pour les suiveurs de tortues braconnées à Mayotte

Cette semaine, cap sur l’Ouest de Grande-Terre avec Oulanga Na Nyamba pour le premier suivi de braconnage de l’année 2022. Armés de patience et de bons yeux, les employés et bénévoles de l’association ratissent les plages à la recherche de tortues braconnées.

8h30 ce mercredi 5 janvier sur le sable mahorais lorsque l’équipe d’Oulanga Na Nyamba part pour le suivi des plages de l’Ouest de l’île. Ali, coordinateur de l’équipe protection au sein de l’association, montre le chemin. D’un pas décidé, il s’enfonce dans la malavoune. L’objectif du jour ? Se rendre sur un site de ponte isolé de l’île aux parfums où les braconniers sévissent régulièrement.

À peine arrivé sur le rivage, le petit groupe s’arrête. Sur le platier, la marée laisse apparaître deux carapaces vides. “Regarde si elles ont été marquées”, lance Ali à Mohamed, bénévole et secrétaire de l’association environnementale. Afin de comptabiliser le nombre de tortues braconnées, les membres du réseau d’échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines (REMMAT) marquent à l’aide de bombes de peinture les carapaces que les malfaiteurs laissent derrière eux. Pour l’heure, celles-ci ont déjà été identifiées. L’équipe reprend alors son travail de recherche.

10h30. Direction une nouvelle crique. À l’ombre d’un badamier, des écailles percent la surface du sable immaculé. Consciencieusement, Ali, Mohamed et François-Elie, chargé de projets scientifiques chez Oulanga Na Nyamba, déterrent la carapace. Pas de trace de peinture sur cette dernière. “On voit qu’il manque une partie du corps de la tortue et qu’il reste peu d’écailles. Cette carapace a peut-être déjà été comptée, mais on ne voit plus les marques d’identification”, explique François-Elie. Dans ce cas de figure, les membres du REMMAT réalisent une fiche de constat. Sur celle-ci figure notamment le lieu de découverte, l’état du corps, l’âge probable de l’individu ou encore son espèce. Pour cette tortue verte, l’état de décomposition de la carapace ne permet pas d’en dire long sur le mode opératoire des braconniers. En l’absence de certitude sur le fait que l’animal ait déjà été recensé ou non, la fiche sera alors assignée de la mention “risque de doublon”.

Connaître pour mieux protéger

Braconner une tortue, mais pourquoi ? Quels sont les modes opératoires ? Les motivations des braconniers ? Leurs acheteurs ? C’est ce que tentent de comprendre les agents en charge de la surveillance des plages et des suivis de braconnage chaque semaine. À en croire leurs observations, il y aurait plusieurs classes de la population impliquées dans ce processus. D’un côté les plus pauvres qui braconnent et de l’autre les riches qui achètent. Selon les membres du REMMAT, le prix de la viande de tortue varie en fonction de la tête du client. “À 50 euros le kilo, ce n’est pas n’importe qui peut se le permettre. À ce tarif, on peut acheter un ou deux cartons de mabawas. Ce ne sont pas des personnes dans le besoin qui consomment de la tortue pour leurs tchaks”, témoigne Ali. Par ailleurs, l’appât du gain semble plus fort que les lois et les braconniers agissent en toute impunité, parfois même en plein jour, transportant ces espèces protégées jusque dans le coffre de leurs voitures afin de les découper à l’abri des regards. Un bien triste constat que les associations espèrent voir changer à l’horizon 2022…

Le braconnage en quelques chiffres à Mayotte

Entre 2011 et 2019, dans 76% des cas recensés par le REMMAT, la mortalité des tortues marines était liée au braconnage. Par ailleurs, sur cette même période en moyenne et a minima 179 tortues mortes ont été répertoriées. Aujourd’hui, le REMMAT compte 208 membres ayant suivi une formation et pouvant intervenir sur le terrain en cas de constatation d’un animal mort ou en détresse sur l’île. Parmi eux des salariés et des bénévoles qui viennent mailler le territoire. Le réseau échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines a pour objectifs la prévention, le suivi et la gestion des échouages. Par ailleurs, si vous découvrez une tortue marine ou un mammifère marin mort ou en détresse, vous pouvez contacter cet organisme au 06.39.69.41.41. Un petit geste simple qui peut sauver la vie des animaux qui font de Mayotte un trésor de biodiversité.

De futurs guides-accompagnateurs désirés par l’office de tourisme du Centre-Ouest de Mayotte

L’office de tourisme du Centre-Ouest souhaite recenser les associations et les bénévoles de Mayotte non qualifiés spécialisés dans l’organisation de randonnées pédestres ou VTT en vue de les sensibiliser au métier de guide-accompagnateur et de leur proposer une formation certifiante. À travers cette démarche, l’objectif consiste à professionnaliser les acteurs du tourisme.

Cascade de Soulou, forêt primaire de Sohoa, mont Chiconi… Le Centre-Ouest regorge de trésors et de lieux emblématiques parfois méconnus du grand public. Si des associations et des groupes d’amis s’y aventurent régulièrement à travers des randonnées pédestres ou des excursions en VTT, peu d’entre eux ont réellement une « sensibilité touristique », précise Ibrahim M’Colo, guide concepteur et valorisation du patrimoine au sein de l’office de tourisme de cette zone de l’île aux parfums. En d’autres termes selon lui, chacun prend l’initiative personnelle de satisfaire les besoins de son public, à savoir pratiquer une simple activité sportive.

Face à ce constat, la structure se lance l’objectif de recenser une vingtaine d’accompagnateurs non qualifiés « d’ici la fin du mois de janvier » en vue d’une rencontre qui sera suivie d’une journée de sensibilisation au métier de guide-accompagnateur. « Sur la 3CO, nous n’en déplorons que quatre pour le moment », souligne Ibrahim M’Colo. Un chiffre dérisoire sachant le potentiel touristique dans cette partie du 101ème département. En effet, le Centre-Ouest concentre notamment les GR 5 et 6 depuis M’Tsangamouji jusque dans les hauteurs de Sada, mais aussi un sentier thématique sur la vanille entre Chiconi et Ouangani.

Former pour mieux servir

Or, ce type de balades ne se limite pas seulement à la beauté des paysages, comme les vues imprenables sur les baies de Tsingoni et de Bouéni ! « Il faut aussi savoir valoriser la faune et la faune », insiste Ibrahim M’Colo. Pour cela, l’office de tourisme du Centre-Ouest compte bien proposer une formation certifiante, en lien avec la fédération française de la randonnée pédestre, à celles et ceux qui désirent monter en compétences et apprendre à encadrer un groupe en bonne et due forme. « Cela peut aussi être la possibilité de montrer la voie de la professionnalisation à certains jeunes et de susciter des vocations. »

À travers cette démarche, l’idée de la 3CO consiste à offrir une nouvelle opportunité aux touristes, qu’ils soient locaux ou de l’extérieur du territoire. « Avec un guide, nous ne voyons pas la même chose sur un sentier », martèle le guide concepteur et valorisation du patrimoine. À titre d’exemple, un guide-accompagnateur formé dans les règles de l’art s’avère plus à même de pouvoir délivrer quelques précisions sur des plantes endémiques et médicinales ! Toujours dans le même esprit, l’office de tourisme compte aller plus loin et mettre en lumière l’agro-tourisme via le savoir-faire des agriculteurs de son secteur. De quoi développer des boucles touristiques dignes de ce nom.

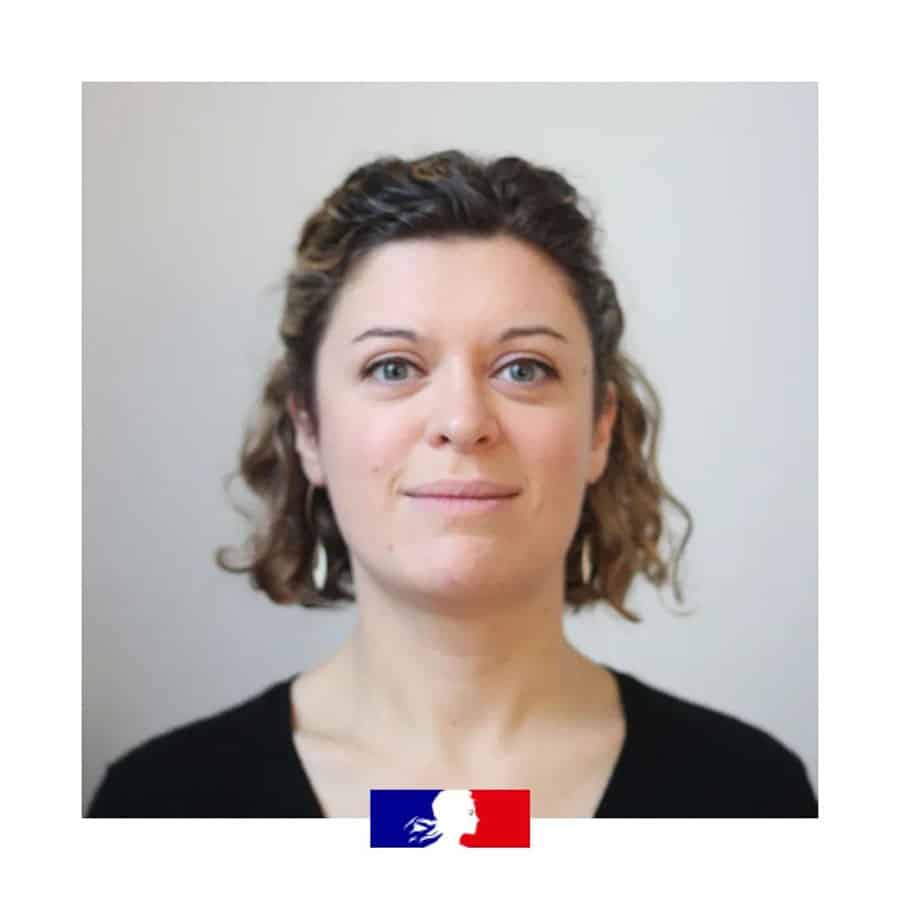

Marie Grosgeorge, directrice de cabinet du préfet : « Ma priorité absolue est la protection des habitants »

À 37 ans, Marie Grosgeorge vient de débarquer dans le 101ème département en tant que nouvelle directrice de cabinet du préfet. L’ancienne enseignante de sciences économiques et sociales entend bien capitaliser son expérience acquise en Charente-Maritime pour apporter sa pierre à l’édifice sur un territoire où les enjeux politiques et sanitaires sont majeurs. Entretien.

Flash Infos : Depuis le 22 décembre dernier, vous êtes la nouvelle directrice de cabinet du préfet. Comment se sont déroulés vos premiers jours et comment appréhendez-vous ce premier poste ultramarin ?

Marie Grosgeorge : Je suis encore en phase de découverte ! Je m’attache à prendre mes marques sur le territoire et à m’imprégner de l’équipe préfectorale en place, de l’ensemble des services de l’État et des diverses collectivités. Le contexte calendaire actuel est particulier avec les congés scolaires et le Covid-19 qui nous rattrape…

Ce poste de directrice de directrice de cabinet est mon deuxième après celui occupé en Charente-Maritime, qui m’a donné envie de repartir sur les mêmes fonctions dans un environnement tout à fait différent avec des spécificités bien distinctes. L’Outre-mer est un bon défi, très formateur ! L’idée est de pouvoir capitaliser cette première expérience, mais aussi de me confronter à de nouveaux sujets et à de nouvelles problématiques. À la sortie de l’ENA, quand j’ai décidé de rentrer au ministère de l’Intérieur, je savais d’ores et déjà que je voulais vivre une « aventure » ultramarine. C’était un souhait dans ma carrière et je suis ravie que mon choix se soit arrêté sur Mayotte. Ma première impression le confirme à tout haut point.

FI : Vous avez commencé votre carrière en tant qu’enseignante de sciences économiques et sociales. Qu’est-ce qui vous a poussé à reprendre vos études et à intégrer l’École nationale d’administration en 2016 ?

M. G. : J’étais très heureuse comme enseignante, j’en garde d’excellents souvenirs ! Mais j’ai toujours eu cette envie de changer, d’encadrer des équipes, de travailler moins seule… De goûter à l’expérience managériale et de partir à la découverte de la France dans sa globalité.

Après, je n’ai pas de plan de carrière prédéfini ! Je ne peux vous dire aujourd’hui ce que je ferai dans deux ou cinq ans… C’est une deuxième vie professionnelle qui se poursuit pour moi. Et j’ai le souhait de la construire au sein du corps préfectoral, de progresser et de me façonner le bagage professionnel le plus complet possible. La grande richesse de ce métier est de pouvoir travailler dans des territoires aussi riches que variés, dans des endroits que nous n’aurions pas forcément imaginés à nos débuts.

FI : Au sein de la préfecture de Mayotte, vous occupez un poste, que nous pouvons caractériser, de l’ombre. Concrètement, quelles sont vos missions auprès du préfet ?

M. G. : L’un des sujets majeurs qui relève de mon périmètre concerne bien évidemment la lutte contre la propagation du Covid-19, sachant bien évidemment que les caractéristiques de la crise diffèrent ici ! Ainsi, mon expérience acquise par le passé sera forcément utile. Nous devons nous attendre à une dégradation sanitaire importante dans les jours et les semaines qui arrivent. Mais cela ne doit en aucun cas occulter la lutte contre l’insécurité et le trouble à l’ordre public, ainsi que le lien avec les collectivités et les associations pour mener à bien la politique mise en place contre l’immigration clandestine.

L’autre enjeu et non des moindres, qui est encore une fois en lien avec mon passage en Charente-Maritime, porte sur l’acculturation des risques naturels, à travers la préparation des plans de secours et la prévention de la population. Enfin, la particularité propre de mon poste dans le 101ème département réside dans la gestion du service administratif et technique de la police nationale puisque je m’occupe de la paie, des ressources humaines et de la logistique.

FI : Non seulement vous serez en charge de l’organisation quotidienne de la vie préfectorale, mais en plus vous serez également amenée à suppléer le préfet sur différents dossiers et à gérer certains conflits sociétaux. Comment définiriez-vous votre méthode de travail ?

M. G. : Je suis très attaché au dialogue ! Pour la simple et bonne raison que je mets les pieds dans un territoire pour le moment encore méconnu. Il m’apparaît donc indispensable d’être à l’écoute de la réalité mahoraise et de ses spécificités. Pour autant, la sécurité de tous reste une ligne non négociable dans les discussions. La priorité absolue est avant tout la protection des habitants de Mayotte.

Assassinat du jeune Miki : une ouverture d’information auprès d’un juge d’instruction

Le 8 avril 2021 vers 14h sur le parking des bus scolaires du lycée du Nord à Acoua, Miki est pris à partie par trois autres élèves et reçoit un violent coup de ciseaux au niveau de la tête. Avec un pronostic vital fortement engagé, le jeune garçon est pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU pour être ensuite héliporté vers le centre hospitalier de Mayotte avant de décéder des suites de sa blessure.

La section de recherche de Mamoudzou prend la direction de l’enquête en co-saisine avec la brigade de M’Tsamboro en étant appuyées par la cellule d’identification criminelle de Pamandzi. Les premières investigations permettent d’identifier les trois mis en cause, de constater qu’ils sont en fuite et de les rechercher activement. Avec le concours de la population du village de Handréma, ils sont interpellés le même jour vers 21h pour être placés en garde à vue à la brigade territoriale autonome de M’Tsamboro. De manière circonstanciée, les trois mis en cause reconnaissent leur participation aux faits à titre divers. À l’issue de leurs gardes à vue, ils sont tous les trois placés en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Majicavo.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs vont alors découvrir qu’une 4ème personne n’ayant pas participé aux faits pouvait être impliquée en qualité d’instigateur. Interpellé le 25 mai 2021, l’individu est placé en garde à vue avant de faire l’objet d’une perquisition qui se révèle positive. Il est alors mis en examen pour complicité d’assassinat et placé en contrôle judiciaire. Désormais, les faits font l’objet d’une ouverture d’information auprès d’un juge d’instruction.

Point sur l’accompagnement de l’État des entreprises ultramarines affectées par la crise sanitaire

Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l’étranger, de la francophonie et des petites et moyennes entreprises, ont annoncé début janvier les mesures prises pour accompagner les entreprises ultramarines des secteurs protégés (listes S1 et S1 bis) en novembre et décembre 2021.

Pour les territoires soumis à l’état d’urgence sanitaire et placés sous un régime de restriction d’activité (confinement ou couvre-feu) pendant au moins 20 jours en novembre ou en décembre, le fonds de solidarité a été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021. Les entreprises des secteurs protégés (secteurs S1/S1 bis) de ces territoires qui ont bénéficié du fonds de solidarité entre janvier et mai 2021, peuvent bénéficier, dès 10% de perte de chiffre d’affaires, d’une aide renforcée égale à 40% de cette perte.

Pour les territoires soumis à l’état d’urgence sanitaire et placés sous un régime de restriction d’activité (confinement ou couvre-feu) pendant au moins 8 jours au mois de novembre, un nouveau dispositif « coûts fixes » est mis en œuvre en novembre et décembre Toutes les entreprises des secteurs protégés (S1/S1bis) de ces territoires peuvent ainsi bénéficier, dès lors qu’elles perdent plus de 50% de leur chiffre d’affaires et connaissent des pertes d’exploitation (EBE négatif) sur le mois concerné, d’une indemnisation égale à 90% (70% pour les entreprises de plus de 50 salariés) de la perte d’exploitation. Le plafond d’indemnisation est de 12 millions d’euros par groupe sur toute la durée de la crise.

Ce dispositif est maintenu et adapté en janvier si la situation l’exige. Ainsi, l’activité partielle avec un reste à charge nul est accessible aux entreprises des secteurs protégés, dès 65% de perte de chiffre d’affaires ainsi qu’aux entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative, dès 60% de perte de chiffre d’affaires.

Les entreprises peuvent toujours bénéficier de certains dispositifs en place : prêts garantis par l’État, plans d’apurement des dettes sociales, médiation du crédit, fonds de transition, nouvelles procédures de sortie de crise mises en œuvre par les tribunaux de commerce… Un conseiller à la sortie de crise a été désigné dans chaque département ou région d’Outre-mer pour accueillir les entreprises en situation de fragilité financière et les orienter vers les dispositifs adéquats.

Loi Mayotte : le président de l’UDAF donne son avis personnel

Dans un courrier, Ali Nizary, le président de l’union départementale des associations familiales, adresse une série de propositions au du conseil départemental qui a été saisi d’urgence le 17 décembre dernier concernant le projet de loi Mayotte, qui doit être présenté en conseil des ministres ce mois-ci. « Ce texte ainsi que la démarche entreprise ont provoqué beaucoup de réactions de la part des Mahorais, à la fois sur le fond de ce texte, mais également sur le temps donné aux élus pour formuler leur avis. Certaines personnes avaient même proposé aux élus d’écourter leurs vacances pour travailler sur le texte. […] Toutes ces réactions et les réflexions déjà menées par la population et la société civile montrent à quel niveau les Mahorais portent une attention sérieuse et particulière sur l’avenir du territoire. C’est pourquoi il serait souhaitable, pour mon avis personnel, que les politiques prennent la main assez rapidement sur ce texte pour réagir dans le temps et dans l’intérêt suprême du territoire. »

De ce fait, Ali Nizary préconise d’impliquer des personnes ressources aux travaux et aux réflexions menés. « Ce sont pour moi les véritables connaisseurs des différents sujets et domaines qui concernent notre territoire. C’est un gain de temps et d’efficacité. » Ainsi, il recommande aux élus et aux cadres administratifs de s’entourer de Zaïdou Bamana, consultant et journaliste indépendant, pour la partie politique et histoire des institutions, de Thomas M’Saidié, maître de conférences au centre universitaire de formation et de recherche, pour l’angle juridique et constitutionnel du texte, d’Abdou Dahalani, président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, pour tous les aspects qui tournent autour de l’administration et les gouvernances, d’Ymane Alihamidi-Chanfi, directrice de la caisse de sécurité sociale, pour le volet sur les droits sociaux, la protection sociale et la politique familiale, ainsi que de Mouhoutar Salim, conférencier, pour tous les sujets de société et d’identité.

Selon le président de l’UDAF, il apparaît essentiel d’organiser une lecture publique de ce projet de loi avec les nommés ci-dessus dans le but de les faire intervenir et de mener à bien une rédaction finale. « C’est la manière la plus transparente pour répondre à cette sollicitation du gouvernement et le plus sûre pour répondre aux besoins de la population. Ce n’est qu’une réaction personnelle. Je ne me suis pas approché sur ces personnes pour savoir ce qu’elles en pensent. Mais je connais leur engagement et amour pour le développement de notre territoire. »

Conflit Miréréni-Combani : « Nous sommes nombreux à prendre nos clics et nos clacs et à déménager »

Alors que la commune de Tsingoni a été une nouvelle fois le théâtre d’affrontements entre les forces de l’ordre et des jeunes de Combani dans la soirée du 3 janvier, un éducateur de rue pour le compte de la Croix-Rouge française originaire du village a décidé de témoigner à visage découvert pour partager son expérience traumatisante et exprimer son ras-le-bol.

« Quand je reviens sur Combani, j’ai toujours peur qu’il m’arrive quelque chose. Je ne dépasse plus le Somaco, je n’ose plus m’aventurer alors que j’ai des potes à Miréréni… » Aujourd’hui, Elbak Hadhuirami remet les pieds avec « appréhension » sur les terres de sa jeunesse. « J’ai failli me faire couper la main il y a quelques mois… En revenant en scooter de Mamoudzou, on m’a suivi avec des machettes ! » Si ce type d’épisodes sème régulièrement le trouble dans le 101ème département, un événement beaucoup plus traumatisant l’a définitivement convaincu de plier bagages et d’aller se réfugier à Iloni, son nouveau village d’adoption.

Tout remonte au 8 avril 2020, jour où « ça a vraiment commencé à péter ». L’éducateur de rue au sein de la Croix-Rouge française se retrouve victime d’un cambriolage, suivi d’une menace avec armes blanches. L’un de ses cousins se lance alors à la poursuite des malfrats, vite rejoint par Elbak Hadhuirami au niveau du Somaco. « Le magasin était encerclé, un homme nous a dit de nous enfuir », retrace le jeune homme de 23 ans. « Je suis rentré dans une impasse pour me cacher… Puis j’ai reçu un parpaing ! » Bilan de ce guet-apens : trois dents perdues. Et par la suite, des mots de tête intenses. « Je suis obligé de me plonger dans l’alcool pour atténuer la douleur. »

« Aussi bien de la peur que de la haine en moi »

La plainte déposée dès le lendemain auprès des forces de l’ordre reste classée sans suite. Pourtant, Elbak Hadhuirami assure croiser son agresseur tous les matins ! « C’est cet environnement qui m’a poussé à partir. » Cette décision radicale est loin d’être singulière selon l’ancien élève du lycée de Kahani. « Nous sommes nombreux à prendre nos clics et nos clacs et à déménager. » Une fuite en avant assumée, certes, mais aussi et surtout un moyen d’éviter l’irréparable et de franchir la ligne rouge. « J’ai aussi bien de la peur que de la haine en moi. La vengeance est à portée de main. Cela peut se retourner contre moi donc j’encaisse. »

La colère, palpable, se double d’un sentiment d’abandon chez ce déplacé de la commune. « Nous voyons rarement les patrouilles mobiles. » Or, le degré d’insécurité grimpe en flèche selon lui. « Avant, c’était une rivalité inter-villageoise que nous pouvons caractériser de bon enfant. Aujourd’hui, ce sont des jeunes de Vahibé et de Majicavo qui viennent pour faire régner la terreur. » Le pire dans tout cela ? L’explosion de cette violence reste impunie par la justice aux yeux des habitants. « Elle ne se base pas sur la réalité du terrain et n’agit pas en temps réel. S’il y avait eu de réelles sanctions, ils auraient pris peur ! » Face à cet immobilisme, Elbak Hadhuirami regrette ainsi que les solutions proposées par l’État n’aient aucun impact. « Il faut réaliser un travail concret en amont avec eux, sinon la médiation ne sert à rien. Nous essayons de discuter avec ces soi-disant délinquants, mais il faut une vraie politique pour les sortir de l’oisiveté. » À travers ce témoignage au nom de tous « ceux qui sont tombés sans rien demander », l’enfant blessé de Combani espère faire quelque peu bouger les lignes. Avant de repartir, par le sud, en direction d’Iloni.

Nouvelle année, nouveau barrage à Combani

Les années passent et se ressemblent… Lundi 3 janvier dès 19h, un blocage a une nouvelle fois affecté la circulation depuis la station-service Total jusqu’au carrefour du RSMA à Combani. “Une soixantaine de jeunes avaient constitué des barricades sur la route, dont certaines étaient enflammées”, relate un officier de gendarmerie. Afin de rétablir l’ordre au sein de la commune, une cinquantaine de militaires ont été mobilisés toute la soirée. Habitués à la situation, les forces de l’ordre ont pu agir rapidement et dégager la voie aux alentours de minuit, mais ils n’ont pas réussi à arrêter les fauteurs de trouble.

À en croire un habitant, ces barrages n’étaient pas sans signification. Plus tôt dans la journée, un certain Akio avait été arrêté par le GIGN. Poursuivi pour des faits de violence commises contre des membres des forces de l’ordre, il a été interpellé aux alentours de 11h. Selon la population, le jeune homme était connu dans la zone pour ses morceaux de rap vindicatifs. “Les motivations de ces jeunes étaient certainement de [les] affronter pour espérer faire libérer leur camarade”, explique un résident de la commune. Une méthode peu recommandable et qui promet une année 2022 explosive…

Sur les réseaux sociaux aussi, ces échauffourées ont encore suscité l’émoi des Mahorais, las de ce climat de violences perpétuel. Si certains partagent vidéos et informations sur ces événements répétitifs, d’autres préfèrent ne plus donner d’importance à ces actes odieux. Ils dénoncent la publicité que leurs concitoyens font de ces épisodes.

La protection des oiseaux prend un nouvel envol à Mayotte

L’office français de la biodiversité (OFB) vient de dévoiler pour l’année 2022 les 42 projets lauréats de la session de l’appel à projets “MobBiodiv’Restauration 2021”. Parmi eux, le groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte (GEPOMAY) a obtenu une subvention pour le développement de refuges avec l’appellation LPO (ligue de protection des oiseaux).

Souimanga de Mayotte, Chouette effraie, Héron garde-bœufs… Autant d’oiseaux que vous côtoyez chaque jour sans même vous en rendre compte et qu’il faut pourtant protéger. Dans le cadre du plan France Relance, l’office français de la biodiversité (OFB) a octroyé au groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte (GEPOMAY) une subvention de 20.000 euros pour le développement de refuges labellisés par la ligue de protection des oiseaux (LPO) sur l’année 2022. Des lieux préservés destinés à restaurer la biodiversité en ville.

“Cette somme nous permettra de tester des actions de restauration sur deux sites pilotes à Mayotte” se réjouit Mariane Harmand, chargée de la communication et de la vie associative au GEPOMAY. En effet, un refuge LPO peut être un jardin, un balcon, une cour, une terrasse, mais aussi des espaces verts communaux ou d’entreprises, des établissements publics ou privés. Pour créer un refuge, rien de plus simple ! Il suffit de s’engager à respecter les quatre principes de la charte des refuges LPO : créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages, renoncer aux produits chimiques, réduire son impact sur l’environnement, faire de son refuge un espace sans chasse pour la biodiversité. Sur l’île aux parfums, les deux premiers refuges LPO verront le jour dans le jardin du club de plongée Happy Divers à Mtsangamouji ainsi qu’à la Pointe Mahabou à Mamoudzou.

Insectes, chauves-souris, oiseaux…

Pour le GEPOMAY, il est l’heure de se retrousser les manches ! Dans un premier temps, un état des lieux sera nécessaire. Le projet refuge LPO débutera avec la réalisation d’un inventaire des espèces sur les sites pilotes. Auront lieu ensuite des plantations d’espèces indigènes, mais aussi l’arrachage d’espèces exotiques invasives et la lutte contre les rats. Puis le groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte et ses partenaires assureront l’entretien des sites tout en sensibilisant les usagers aux gestes à adopter pour préserver la biodiversité. “Nous souhaitons installer des refuges pour les insectes, les chauves-souris et les oiseaux. L’objectif étant de limiter l’impact de l’urbanisation croissante sur les espèces”, détaille Mariane Harmand. Avant d’ajouter : “Nous aurons également pour mission de créer une charte LPO adaptée à Mayotte afin de pouvoir multiplier le nombre de sites refuges à l’avenir.”

En bref, ce projet sera l’occasion d’agir de manière générale sur la biodiversité de l’île aux parfums et de concilier développement urbain et préservation des espèces indigènes. Un coup de pouce pour l’environnement qui, on l’espère, donnera des ailes à la sauvegarde de la faune locale.