Excepté un communiqué du ministère de l’intérieur annonçant l’envoi à Anjouan d’une équipe pour appuyer les enquêteurs, aucune information pas même sur l’évolution du dossier n’a été livrée par les autorités. Silence radio également du côté de la classe politique à part le parti Juwa qui a réagi à travers un communiqué.

« L’auteur a été identifié à travers des photos ». Voilà les quelques mots prononcés par le ministre des transports, Bianrifi Tarmidi, devant les journalistes qui se sont rendus ce mercredi à Beit-salam pour couvrir le compte-rendu du traditionnel conseil des ministres. Trois jours donc après le meurtre présumé de l’épouse du propriétaire de Johannah Livingston hôtel dans la nuit du dimanche à son domicile, à Mutsamudu, on n’en sait toujours rien sur ce acte « odieux ». Les autorités de Moroni sont taiseuses. Ni le procureur général encore moins le procureur de la République, installé à Anjouan n’ont fait la moindre déclaration. Même attitude du côté du ministre de la justice, comorien Djae Ahamada Chanfi. Lundi matin, le pays tout entier a appris avec consternation l’assassinat de Sitti-Hafsoi Dhoiffir. Selon les médias locaux, on l’aurait retrouvée grièvement blessée à l’arme blanche chez elle. Elle a rendu l’âme quelques heures plus tard après son transfert aux urgences. Les thèses qui circulent ( non confirmées ou infirmées par la justice ) font état d’un cambriolage qui aurait mal tourné. Quatre jours plus tard, l’opinion ignore hélas ce qui s’est passé cette nuit-là. Puisqu’aucune information n’ a été divulguée ni par les autorités judiciaires, encore moins par les enquêteurs. On rapporte seulement que le concierge serait aux arrêts. Y-a-t-il d’autres suspects interpellés ou pas ? Difficile de répondre.

Insécurité, paix

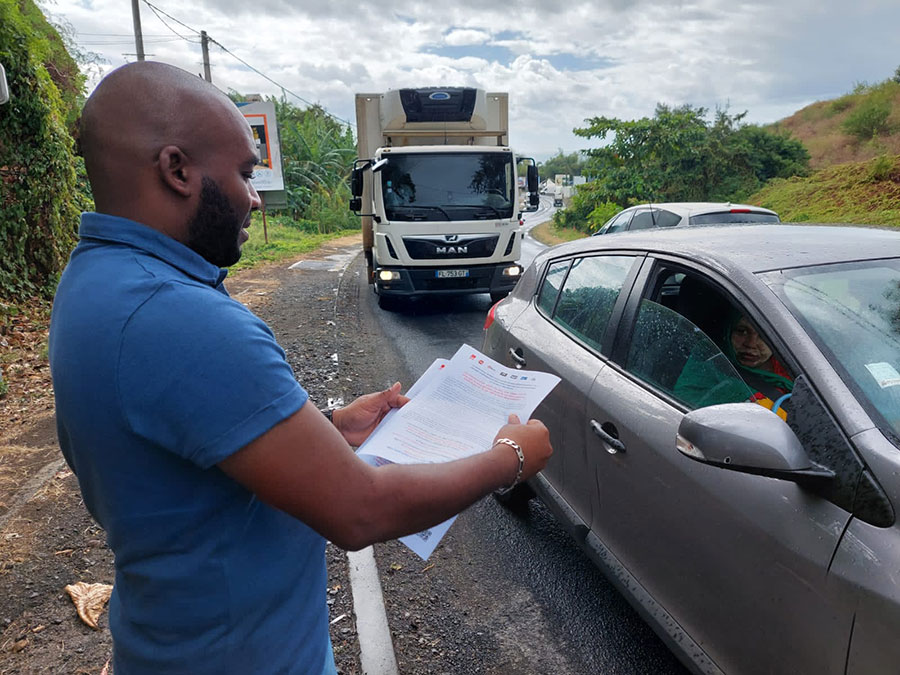

Nous avons écrit au Garde des sceaux, mais il n’a pas donné suite. Un silence qui suscite interrogations étant donné la nature de l’acte. Au lendemain de ce drame, le ministre de l’Intérieur s’est juste feint d’’un communiqué dans lequel, il annonçait avoir dépêché des enquêteurs pour prêter main forte aux forces de police qui se trouvent sur place. » Tous les moyens seront mis en œuvre pour que cet acte ne reste pas impuni », promettait le ministre. Si le gouvernement affirme avoir identifié l’auteur, il n’a en revanche pas livré le moindre indicateur. La classe politique comorienne elle aussi est restée muette. Seul le parti Juwa, de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi a publié une déclaration hier mercredi pour réclamer des solutions face aux actes inquiétants qui ont fait leur apparition ces derniers temps. » L’heure n’est plus seulement à lister et à pleurer nos morts chaque jour, mais à faire quelque chose pour que ces crimes et délits prennent fin. Il est temps que l’État de fait d’Azali prenne des mesures de l’ampleur de la gravité de l’insécurité dans le pays pour retrouver les auteurs des crimes et les traduire en justice« , a insisté, Hassane Ahmed El barwan, secrétaire général du bureau exécutif du Juwa. Toujours dans le communiqué, ce dernier n’a pas manqué de tancer Azali Assoumani qui a fait selon lui de la sécurité le socle de sa propagande et de l’orientation politique et idéologique de ses discours afin d’éliminer ou jeter en prison à vie ses opposants. » Avec ce pouvoir, notre pays est en train de perdre son charme , son absence d’agressivité[….] cela permettait à chacun de dormir tranquillement chez soi ou de sortir à des heures tardives sans craintes« , note le communiqué du Juwa. Autant de valeurs perdues aujourd’hui puisque l’on constate l’apparition de plusieurs actes barbares, notamment les coupures des routes par des malfaiteurs qui rançonnent les passants.