La délégation de Mayotte du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en partenariat avec le centre de gestion de Mayotte et l’association des directeurs généraux des services de Mayotte, organisent, ce jeudi 3 novembre de 8h30 à 16h30 à l’hôtel Sakouli, un séminaire des cadres sur la thématique suivante « les relations cadres-élus, les bases d’une collaboration réussie ». Plusieurs DGS y partageront ainsi leurs expériences, eux qui font souvent office de bras droit administratif des dirigeants politiques.

Une nouvelle coupure d’eau a touché le nord-est de Mayotte, ce mercredi

Dès 10h30, ce mercredi, l’alimentation en eau a été coupée dans la commune de Koungou, les villages de Kawéni, Mtsapéré, Labattoir, Doujani, et le quartiers Ambassadeur, Mandzarsoa, Mro wa Handra, Passamaïnty Njambo Titi, Cavani sud, ainsi que celui de La Vigie à Pamandzi. Selon la société mahoraise des eaux (SMAE), cette coupure prévue jusqu’à 5h, ce jeudi matin, avait pour but de « faire remonter les niveaux d’eau dans les réservoirs ».

Deux jours avant, la commune de Mamoudzou avait connu une autre grande interruption sur son réseau d’eau suite à des coupures électriques qui n’avaient pas permis aux pompes de remplir ces mêmes réservoirs.

Une enquête publique à l’échelle de la ville de Mamoudzou

La ville de Mamoudzou lance sa première enquête publique afin de recueillir l’avis de la population quant aux politiques publiques déployées par la collectivité au service des usagers. Avec cette enquête en ligne, la ville de Mamoudzou développe ses outils de participation citoyenne et d’évaluation des politiques publiques.

L’analyse des résultats permettra d’apprécier la qualité et l’efficacité du service public de la collectivité et ainsi apporter une aide aux décisions politiques. Ces résultats seront commentés par le maire de Mamoudzou en introduction de son prochain échange questions/réponses le 2 décembre prochain en live sur la page Facebook Ville de Mamoudzou.

Pour participer, rendez-vous sur le site internet de la ville www.mamoudzou.yt et ses réseaux sociaux. L’enquête est ouverte jusqu’au 30 novembre 2022, les réponses sont libres et anonymes.

Lien vers l’enquête en ligne : www.mamoudzou.yt/actualites/392-enquete-evaluation-service-public

Les croisières reprennent à Mayotte dès la fin novembre

Alors que l’île aux parfums accueillait jusqu’à vingt bateaux par an, le trafic s’est brutalement arrêté en 2010, faute d’infrastructures pour les accueillir. Un ponton adapté a depuis été construit, mais la crise sanitaire a, à nouveau, bouleversé cette activité. L’année 2022 signe son retour avec, dès le mois de novembre, l’arrivée d’un navire de 600 passagers à Mamoudzou.

Le 27 novembre, le bateau de croisières Artania de la compagnie allemande Phoenix Reisen, accostera à Mamoudzou avec 600 passagers à son bord. Il sera suivi, le 28 décembre, par un second, accueillant autant de croisiéristes. Ces arrivées signent la reprise de l’activité de croisières sur le territoire. « Depuis 2018, plus aucun paquebot ne s’était arrêté à Mayotte », précise Michel Madi, directeur de l’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte (AaDTM). Il faut même remonter à 2010 pour retrouver des traces significatives de cette activité sur l’île.

A cette époque, quinze à vingt navires par an y faisaient escale pendant une journée. Jusqu’à 1.200 passagers pouvaient ainsi découvrir le territoire, en circuits organisés ou par leurs propres moyens. « En 2010, l’activité s’est arrêtée pour des raisons logistiques », signale le directeur de l’AaDTM. L’opérateur Costa Croisières avait prévu une escale, mais l’absence de ponton adapté pour accueillir ces estivants avait empêché son arrivée. « Toutes les compagnies ont alors déprogrammé Mayotte de leurs circuits », poursuit-il.

Six bateaux par an entre 2014 et 2018

Ce n’est qu’en 2013 que le conseil départemental de Mayotte a entrepris des travaux pour construire un ponton capable d’accueillir ces bateaux à Mamoudzou, au niveau du restaurant La Croisette. A partir de 2014, des navires des compagnies Phoenix Reisen, Hapag-Lloyd et Silversea ont à nouveau accosté sur le territoire avec 500 à 600 passagers. « Jusqu’en 2018, nous avons accueilli environ six bateaux par an. »

Pour cette nouvelle saison, qui s’étendra jusqu’en mai prochain, un troisième navire de 1.200 passagers devrait accoster le 11 février. Quatre confirmations pour des arrivées entre janvier et avril sont également en attente. « L’activité repart doucement, mais l’objectif est de monter en puissance », indique Michel Madi.

120 à 150 € dépensés par croisiériste

Si le directeur de l’AaDTM est aussi motivé, c’est que les retombées économiques seraient intéressantes pour le territoire. « Les bateaux de croisières accueillent une clientèle en majorité retraitée, anglo-saxonne ou germanophone, avec un gros pouvoir d’achat », détaille-t-il. En moyenne, ils dépensaient 120 à 150 € par personne avant la crise sanitaire dans les transports, la restauration ou en faisant appel à des guides, notamment pour la traduction. Pour Mayotte, ces flux de touristes participent également à l’image et à l’attractivité du territoire. « Cette clientèle peut envisager de revenir en vacances ou en parler à son entourage. »

Autre intérêt pour l’île, qui possède une offre d’hébergement restreinte, les croisiéristes n’ont pas besoin de dormir sur place. La plupart du temps, le bateau arrive à 7h et repart vers 18h et les passagers dorment à bord.

Que peut-on craindre sur l’aspect environnemental ?

Les paquebots de croisière sont de plus en plus décriés, notamment à cause de leur impact sur l’environnement. « Les émissions de ces bateaux influent sur la qualité de l’air. Ils utilisent du fioul lourd et doivent faire tourner les moteurs en continue lorsqu’ils sont à quai pour recharger les batteries et avoir de l’électricité. Sauf que ce carburant rejette du souffre », explique Nils Paragot, ingénieur d’études à Hawa Mayotte. A Marseille, notamment, ces navires à quai ont de grosses conséquences sur la pollution de l’air. Sans compter les dégâts qu’ils peuvent provoquer sur les fonds marins et les coraux. A Mayotte, aucune étude n’a pour le moment été réalisée sur les conséquences de ce trafic sur l’atmosphère ou la dégradation des écosystèmes marins. Pour Nils Paragot, la reprise de cette activité peut être préoccupante dans une ville comme Mamoudzou, déjà polluée par le trafic routier et les barges. « Pour l’instant, la fréquentation n’est pas problématique », estime toutefois Houlam Chamssidine, président de l’association Nature Mayotte Environnement. « Les conséquences nous paraissent donc mineures à côté de l’érosion ou de la déforestation. » Un constat partagé par Michel Charpentier, président de l’association Les Naturalistes. « Tout est question de fréquence et de quantité de bateaux mais Mayotte n’a pas vocation à devenir un lieu de tourisme de masse. Et l’arrivée des croisiéristes peut aider les structures locales. »

Le cabinet dentaire de Chiconi braqué par six personnes cagoulées

Alors que quatre patients étaient dans la salle d’attente du cabinet dentaire de Chiconi, six personnes cagoulées et armées se sont introduites pour dérober la caisse et le sac d’une victime, ce mercredi 2 novembre 2022. Trois patients ont reçu des coups de machettes. Ils ne sont pas gravement blessés.

Ce mercredi 2 novembre, aux alentours de 9h30, six personnes cagoulées se sont introduites dans le cabinet dentaire de Chiconi. Quatre patients étaient alors en salle d’attente et un cinquième en soin dans un cabinet. C’est une femme qui sortait de l’établissement qui a donné l’alerte. « Elle s’est mise à crier en voyant arriver les six personnes cagoulées, en combinaison blanche, qui couraient vers elle avec des machettes », assure Gabrielle Trinqué, chirurgien-dentiste qui exerce dans l’établissement aux côtés de deux autres chirurgiens et de trois assistantes.

Des coups de machette à trois patients

Les agresseurs auraient donné des coups à trois patients dans la salle d’attente. Parmi eux : une jeune fille de 11 ans, une femme âgée d’une trentaine d’années, qui se serait fait voler son sac à main et un homme d’environ 40 ans. Aucun d’entre eux ne souffre de blessures graves. Les voleurs auraient également dérobé la caisse, qui comptait 350 € en liquide.

La praticienne Gabrielle Trinqué, se trouvait à l’accueil. « J’ai eu le temps de me réfugier dans un des cabinets », confie-t-elle. Les gendarmes de Sada et les pompiers ont été alertés, ils se sont déplacés mais n’ont, pour le moment, pas interpellé les auteurs des faits.

Seulement neuf dentistes libéraux sur l’île

Les soignants ont pris la décision de fermer le cabinet temporairement. « Il sera fermé au moins toute la semaine », précise Frédéric Peltier, chirurgien-dentiste, qui s’est installé à Chiconi il y a deux ans. Pour l’heure, le praticien ne sait pas s’il rouvrira son établissement.

Mayotte compterait, au total, neuf chirurgiens-dentistes libéraux. La fermeture de ce cabinet entraînerait donc la disparition d’un tiers de ces soignants. « Nous savons que si l’on part c’est un drame, mais nous avons peur que cela se reproduise », insiste Gabrielle Trinqué.

Les agressions envers les soignants seraient rares sur le territoire. Mais le Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte note une augmentation des cambriolages et des violences ces derniers mois.

Une nouvelle école aux Hauts-Vallons, « on peut déjà prendre date ! »

La commune de Mamoudzou a lancé officiellement la construction du groupement scolaire T24 Hamaha, aux Hauts-Vallons, ce mercredi 2 novembre 2022. Avec ses 24 salles de classe, dont neuf en maternelle, il accueillera dans deux ans les élèves de ce quartier où fleurissent de nombreux logements.

Comme partout sur l’île, le manque de salles de classe est criant. La construction d’une nouvelle école est donc toujours la bienvenue comme le projet des Hauts-Vallons réunissant neuf salles de classe de maternelle et quinze autres en élémentaire. Ce mercredi 2 novembre, la mairie de Mamoudzou, le rectorat et la préfecture de Mayotte ont posé conjointement sa première pierre. « Construire une école, c’est une compétence du maire, mais ce n’est pas quelque chose de banal », admet Ambdilwahedou Soumaïla. Le maire, qui veut faire de ce nouveau groupement « un sanctuaire », en a déjà prévu l’inauguration en 2024. « On peut déjà prendre date ! »

Surplombant le village de Kawéni et pas très loin de Mayotte la 1ère, le site voit perpétuellement les logements se construire. C’est donc pour accueillir cette nouvelle population que le groupement a été envisagé. D’une surface de 4.300 mètres carrés, il disposera d’un parking souterrain, des 24 salles donc, mais aussi d’un espace restauration alimenté par la future cuisine centrale de Kawéni. 22 mois sont nécessaires pour les travaux estimés à treize millions d’euros.

17.200 élèves à Mamoudzou

Ce nouvel établissement est aussi une bonne nouvelle pour le rectorat de Mayotte. Gilles Halbout, le recteur rappelle d’ailleurs qu’il table sur « une cinquantaine de nouvelles salles à la prochaine rentrée ». « Ensuite, on sera sur un rythme de 150 à 200 nouvelles par an », promet-il. A Mamoudzou, où 17.200 élèves sont scolarisés, toutes les écoles connaissent la rotation des classes [N.D.L.R. une classe utilise la salle le matin, une autre l’après-midi]. « Avec parfois deux classes dans la même salle, on arrive à quatre dans la même journée ! », fait remarquer le recteur.

Le groupement scolaire en construction n’est pas donc le seul projet aujourd’hui sur la commune, le maire indique qu’un autre doit voir le jour dans le centre de Passamaïnty « d’ici la fin de la mandature ». « Il y aura 32 salles, c’est le plus gros groupement jamais construit », dit-il avec enthousiasme, après avoir cité l’école de Doujani comme prochain chantier arrivant à terme. Pour rappel, sur le territoire de Mamoudzou, « 600 élèves sont sur liste d’attente ».

« Je ne dis pas ça parce qu’on est proches de Majicavo, mais une école qui ouvre, c’est une prison qui ferme », déclare l’élu.

Des gros besoins en maternelle

Au rectorat, on espère que ce type de projets viendra aider un système éducatif qui passe son temps à pousser les murs. « On a beaucoup de retard sur les sections de maternelle », reconnait le recteur. A Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla annonce que le gros projet de Passamaïnty comportera également une partie réservée aux maternelles. Dans le quartier Disma, à Kawéni, une école maternelle devrait également voir le jour, ainsi qu’une crèche municipale. Cette dernière devrait toutefois être précédée de celle de M’Gombani, en 2024, qui sera la première du genre pour le chef-lieu de Mayotte.

Une journée de la reconversion professionnelle « au-delà de nos espérances »

Chargé de mission de Transitions Pro Mayotte, Daoud Abdou a été la cheville ouvrière de la première journée de la reconversion professionnelle et de la formation à Mayotte, au lycée des Lumières à Kawéni, ce mercredi. Il ne cache pas son optimisme pour l’avenir et fait part de nombreuses sollicitations émanant du public.

Flash Info : Quelles sont vos impressions à l’issue de cette rencontre ?

Daoud Abdou : Pour une première, c’était franchement extraordinaire, au-delà de nos espérances. Je retiens particulièrement les interactions avec le public qui s’est montré très concerné. D’habitude, les chefs d’entreprises se montrent très réticents à l’idée dès qu’il est question de faire former leurs employés. Là, il faut reconnaître que c’est la réaction contraire que nous avons constatée. D’autant que deux témoignages sont venus corroborer l’efficacité du dispositif mis en place par Transitions Pro Mayotte. Le premier est un jeune journaliste qui a pu créer sa propre entreprise et qui la développe actuellement grâce au soutien de notre soutien. La deuxième est une dame qui a travaillé dans le secteur bancaire autrefois et qui s’épanouit maintenant dans le commerce de prêt à porter en ligne, preuve s’il en est qu’il n’y a pas d’âge pour réaliser son rêve.

F.I : Comment se présente pour vous l’avenir pour votre organisme ?

D.A. : Énormément d’espoir dirons-nous dans la mesure où les Mahorais nous ont montré cet après-midi par leur affluence qu’ils vont très rapidement s’approprier Transitions Pro, ce nouvel outil qu’ils viennent de découvrir. Beaucoup d’attentes également de la part des employés du secteur privé, la rencontre a suscité un grand intérêt chez eux et nous avons été obligé de limiter le nombre de questions posées par individu. Nous avons également noté cet intérêt du côté des élus, notamment le conseil départemental de Mayotte et d’autres organismes publics qui étaient représentés. Nous sommes convaincus qu’il en sortira très rapidement une synergie profitable aux travailleurs de ce territoire et formons le vœu que 2022 finisse en beauté pour la dix-huitième structure Transitions Pro de France, nous allons pouvoir consommer la totalité des crédits qui nous ont été alloués en bouclant dix dossiers de reconversion professionnelle.

Une organisation qui compte dix-huit structures

Placé sous l’autorité de l’État, « Transitions Pro Mayotte » est une commission paritaire interprofessionnelle régionale très récente. Si sa création sur l’île ne remonte seulement qu’à 2020, elle ne reste pas moins membre d’un groupement de dix-huit autres structures de même type réparties sur l’ensemble du territoire national depuis 50 ans (une par région). Elle est pilotée par les partenaires sociaux avec une présidence tournante tous les deux ans. Elle se constitue de deux collèges, un patronal et un salarial élus pour exercer un mandat de quatre ans. Depuis le mois juin 2022, c’est le Medef qui en a pris les commandes sous la présidence de Marcel Renaldi, avec comme vice-président Ali Abdou (représentant le syndicat CFDT). A Mayotte, ces partenaires sociaux exercent leur mandat en qualité de bénévole. Pour 2022, l’organisme peut compter sur une enveloppe de 309.000 € réussissant ainsi à assurer le traitement de sept dossiers de reconversion professionnelle (pour effectif du secteur privé estimé à 17.200 employés), aidé en cela par la différence des besoins manifestés par les différents candidats. « Transition Pro Mayotte » exerce également, entre autres, la compétence de contrôleurs d’organismes de formation sur le territoire.

Route de Soulou : la circulation sera fermée pendant une nuit

Un arrêté sera publié et diffusé au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Pour rappel, en cas d’infraction, tout conducteur contrevenant à la limitation de tonnage prescrite par l’arrêté susvisé sera puni de l’amende de 750 euros prévue pour les infractions de la quatrième classe au code de la route. De plus, le véhicule en infraction fera l’objet d’une mesure d’immobilisation. Tous renseignements sur ces restrictions de circulation peuvent être obtenus auprès de la Deal de Mayotte, service Infrastructures, Sécurité et Transports (06 39 09 10 06).

Duo OHM et Maya Kamaty au pôle culturel de Chirongui, ce week-end

Au programme respectivement les vendredi 4 et samedi 5 novembre, le Duo OHM et Maya Kamaty. Le premier, comme son nom l’indique, est constitué de deux adeptes des musiques électronique et indienne. « Les artistes Loya et Balakumar, qui ont tous deux des origines tamoules, se sont rencontrés lors du tournage du clip « Malbar dance » de Loya en 2016. Après cette expérience, ils ont eu envie de créer un concert entier mélangeant la tradition indienne qui a été créée il y a 5.000 ans à la modernité de la musique électronique, « mettre en valeur cette identité, cette culture très ancienne avec une langue, une littérature, une civilisation, une musique. Cela a du sens de retrouver cette histoire », prévient le pôle culturel.

Pour la Réunionnaise (elle aussi à 20h30), l’équipe de Chirongui dit l’attendre « avec impatience depuis février 2021 ! Si la pandémie a mis cette date en suspens, c’est avec encore plus de fourmillements dans les jambes que nous l’accueillons cette saison au Pôle Culturel. Maya Kamaty naît à La Réunion et grandit entre les accords de son père, leader du groupe Ziskakan, et les contes de sa mère. Elle fait ses gammes au milieu des musiciens et des poètes, bercée par la belle langue créole et les rythmes du Maloya, musique traditionnelle de La Réunion. »

Tarifs : cinq, sept ou dix euros. Réservations en suivant ces liens ou sur le site du pôle culturel :

yurplan.com/event/DUO-OHM-20h30/92387

yurplan.com/event/MAYA-KAMATY/93106

Une sixième édition du Mois sans tabac à Mayotte

L’opération, mise en place au niveau national depuis 2016 par Santé publique France et le ministère de la Santé et de la Prévention, en partenariat avec l’Assurance Maladie, est l’occasion pour les fumeurs de rejoindre un mouvement les invitant collectivement à s’engager dans une démarche d’arrêt du tabac pendant un mois. Car réussir à arrêter de fumer pendant trente jours multiplie par cinq les chances d’abandonner le tabac définitivement. Tout au long du mois d’octobre, les fumeurs sont invités à se préparer à arrêter, et à participer au défi en s’inscrivant sur le site internet dédié et sur l’application Tabac info service. Un important dispositif de communication est progressivement déployé en TV, radio, affichage et digital. A Mayotte, ce sont 367 fumeurs qui se sont inscrits depuis 2017 à l’opération Mois sans tabac.

En France, le tabac reste la première cause évitable de mortalité, ce qui en fait un enjeu majeur de santé publique. A Mayotte, en 2019, 18% des hommes fumaient quotidiennement à Mayotte, contre 19% à La Réunion et 22% en métropole. Chez les femmes, 5% fumaient tous les jours à Mayotte, contre 13% à La Réunion et 16% en métropole. Si la prévalence a diminué ces dernières années chez les jeunes, elle reste conséquente : près de 9% d’entre eux fument toujours quotidiennement à Mayotte contre 17% en métropole.

Des actions de terrain sont à nouveau déployées pour être au plus proche des fumeurs, à la fois pour les informer, les conseiller, les motiver et les accompagner. A Mayotte, un stand Mois sans tabac sera au centre commercial Jumbo Score de Mamoudzou, les 7 et 8 novembre. Des professionnels de la POPAM2 seront présents pour fournir les informations utiles sur l’arrêt du tabac. Sinon, il existe toujours Tabac info service, le dispositif majeur de l’accompagnement à l’arrêt du tabac, qui comprend le site internet tabac-info-service.fr, le numéro d’aide à distance (39 89) et l’application d’e-coaching Tabac info service qui comprend un programme complet et personnalisé. Pour les fumeurs mahorais, une page Facebook Mois sans tabac Réunion Mayotte a été aussi créée. Ils peuvent trouver chaque jour des éléments d’information, et du soutien au sein même de la communauté du groupe privé. Enfin, un kit d’aide à l’arrêt Mois sans tabac comprenant le programme de 40 jours –composé de deux phases : 10 jours de préparation et 30 jours de défi – une roue des économies et aussi cette année deux flyers d’informations, l’un détaillant les différents outils disponibles pour arrêter de fumer et l’autre expliquant comment avoir recours à un professionnel de santé pour être accompagné.

Le nombre de chômeurs augmente à Mayotte au troisième trimestre

Les chiffres fournis par la préfecture de Mayotte montrent qu’au troisième trimestre 2022, 15.430 demandeurs d’emploi, en recherche d’emploi et sans emploi (catégorie A), étaient inscrits à Pôle Emploi, soit une hausse de +7.9 % sur un trimestre (soit +1.130 personnes) et de +6 % sur un an.

Sur ce trimestre, le nombre de personnes inscrites en catégorie B ayant une activité réduite, s’établit à 1.055, en hausse de +14.1 % et à 1.120 pour la catégorie C, en baisse de +3.9 %. Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C est de 17.605. Il augmente de +7.4 % sur un trimestre (+1.215 personnes) et de +8.3 % sur un an.

La hausse est plus importante pour les femmes, inscrites en catégorie A, B et C (+8.2 %) que pour les hommes (+5,8 %). Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans est en hausse de 6,3%, de +8.5 % pour les 25-49 ans, de +4.2 % pour les 50 ans ou plus. Les personnes inscrites (catégories A, B, C) depuis plus d’un an, sont en baisse de 0.1 % sur un trimestre et de -9.6% sur un an.

Dans les autres départements d’outre-mer, les demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C sont en baisse de -3.1% en Guadeloupe, de -1.5% en Martinique, de -1.1% à la Réunion et en hausse de +0.8 % en Guyane. En France, le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 5.2 millions pour les catégories A, B et C, dont presque trois millions pour la première rassemblant ceux n’ayant aucun emploi.

Caribus : une déviation à Passamaïnty à partir du 14 novembre

La communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (Cadéma) informe les usagers d’une déviation à l’entrée de Passamaïnty, à partir du lundi 14 novembre et jusqu’en janvier 2023. En effet, les véhicules ne pourront plus circuler sur une portion de la route nationale 2, du club de kayak au rond-point à l’entrée du bourg.

Pour entrer ou sortir de Passamaïnty, en direction de Vahibé ou Mamoudzou, les automobilistes sont invités à emprunter l’avenue Arantabé en passant par le giratoire près du cimetière et du parc d’activités sportifs. Une chaussée provisoire et en double sens est aménagée sur six mètres avec la possibilité d’un stationnement d’appoint.

Les travaux prévoient la construction d’un pôle d’échange multimodal, la création d’une voie réservée aux bus, des carrefours à feux et des trottoirs plus larges pour les piétons et une piste cyclable. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter http://www.caribus.mobilite.yt

Caribus : la Cadéma sollicite un prêt auprès de l’Agence française de développement

Les conseillers communautaires de l’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (Cadéma) ont voté, ce lundi 31 octobre, l’approbation de la demande de préfinancement auprès de l’Agence française de Développement. Ceci permettra de régler une bonne partie de la première tranche de travaux du projet Caribus, en attendant le versement de subventions étatiques et européennes.

Évalué à 245 millions d’euros, le projet de transport urbain sur les communes de Mamoudzou et Dembéni est actuellement dans sa première tranche de travaux. Mais à mesure que les voies de bus avancent sur le terre-plein de M’tsapéré, celles du financement doivent s’ouvrir. « Consciente des nombreux postes de dépenses et de leur importance, la Cadéma a sollicité des subventions auprès de l’État et du GIP Europe à Mayotte (GIP EAM) avec pour objectif de financer la première phase du projet dont les marchés publics sont d’ores et déjà notifié et les travaux ont démarré », rappelle la délibération lue par Rachadi Saindou, le président de la collectivité, lors du conseil de lundi.

Le problème, c’est que les subventions peuvent mettre un peu de temps à arriver, notamment quand il s’agit de fonds européens. D’où l’idée d’avoir recours à l’Agence française de développement. Celle-ci pourrait prendre en charge les frais sous la forme de prêts. Les subventions iraient ensuite directement dans la poche de l’AFD. Dans ce cadre, une autre délibération a été votée pour réaliser des emprunts pour ce projet. Les deux textes ont été votés à l’unanimité.

Des bons d’achats pour relancer la consommation locale

Autre volet financier, le Département de Mayotte a souhaité mettre en place des bons d’achats en réponse à la baisse de consommation pendant la crise sanitaire. « Cependant, tout établissement public de coopération intercommunale, dont le territoire est éligible aux chèques cadeaux, et qui souhaite en bénéficier doit participer financièrement, à la mise en œuvre de l’action à hauteur de 50% », est-il écrit sur la délibération de ce lundi. Ainsi, la Cadéma a souhaité participer à hauteur de 80.000 euros, non sans quelques réticences. Ce qui pourrait permettre d’aider des familles en difficulté à hauteur de 50 euros, estime Elyassir Manroufou. Le conseiller communauté a ainsi évoqué le cas de la prime vélos, qui selon lui, profite davantage aux habitants de Dembéni que de Mamoudzou. Cette affirmation a provoqué la colère de Rachadi Saindou, qui a accusé le conseiller de renforcer le clivage entre le deux communes de l’agglomération.

Sur l’attribution de ces bons d’achats, Chihabouddine Ben Youssouf a souhaité également que « des garde-fous soient mis en place pour éviter qu’une personne ne décide de qui reçoit ». Le texte a été approuvé par les élus, a l’exception d’une abstention et d’un vote contre.

« Est-ce qu’on pourrait avoir un organigramme de la Cadéma ? »

C’est la demande régulière d’Elyassir Manroufou et Chihabouddine Ben Youssouf, pendant le conseil de lundi. Les deux conseillers ont tenté à plusieurs reprises de savoir à la fois l’organigramme de la structure créée en 2015 et le nombre de personnes qui y travaillent. Visiblement excédé par la question, Rachadi Saindou a répliqué « qu’on [leur] a déjà répondu en commission » aux deux élus interloqués, avant de reprendre le fil du conseil. Lors d’une délibération sur les élections professionnelles de décembre, le directeur des ressources humaines a apporté un seul élément de réponse en confirmant que la collectivité avait « plus de cinquante salariés ». Il a aussi révélé que pour ces élections, deux listes, l’une de Force ouvrière et l’autre de l’Unsa Territoriaux, avaient été déposées.

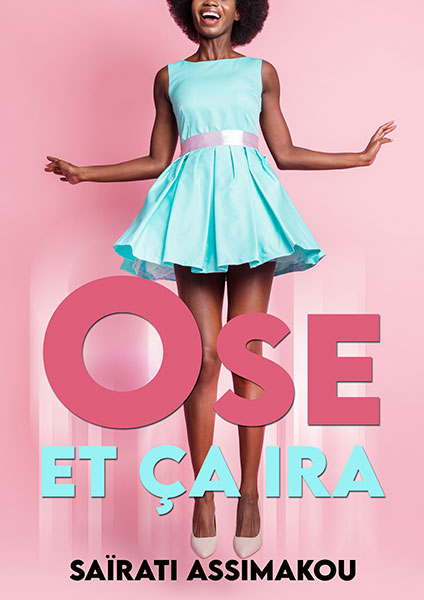

Violences sexuelles : l’inceste à Mayotte, Saïrati Assimakou ose l’écrire

Samedi dernier, au Mermoz, avait lieu la présentation officielle du premier ouvrage de Saïrati Assimakou, Ose et ça ira. La jeune femme, qui était déjà la première Mahoraise à prendre publiquement la parole au sujet de l’inceste, est aussi à la tête de l’association Souboutou ouhedzé jilaho, « Ose libérer ta parole » en français, prônant la libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Un combat incessant pour l’auteure aux cheveux rouges, dans lequel la rejoignent chaque jour femmes et hommes sensibles à la cause.

Mayotte Hebdo : La parution de votre ouvrage est une nouvelle étape pour la libération de la parole à Mayotte. J’imagine que l’on peut dire que c’est un succès, vu le nombre de personnes présentes ce samedi ?

Saïrati Assimakou : Oui, totalement. C’est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli les personnes qui sont venues nous soutenir aujourd’hui. Parce qu’en vérité, cette action n’a pas permis de ne soutenir que Saïrati, ça n’en était surtout pas l’objet. Nous voulions vraiment soutenir la libération de la parole, montrer symboliquement que parler libère, mais pour que ça libère, il faut être entendu par toutes et tous. Et toutes les personnes qui sont venues ici, que ce soient des particuliers, associations ou institutionnels, ont prouvé cela.

M.H. : Ce rendez-vous n’est donc pas une finalité. Quelle est la suite pour le livre comme pour l’association ?

S.A. : La promotion des deux. Parce qu’en vérité, à chaque fois qu’il y aura la promotion de ce livre, ce sera surtout l’occasion de rappeler à quel point il est urgent de parler de ces questions-là. Donc, dès la fin de la semaine, je repars pour une tournée de quinze jours sur l’île de La Réunion. C’est le moment idéal de parler de ces questions en dehors de Mayotte, parce qu’on le sait toutes et tous, ce n’est pas un problème spécifique à Mayotte. Il faut être entendu partout, jusqu’à la métropole et bien au-delà, en espérant que cela fasse changer les choses.

M.H. : Où votre ouvrage sera-t-il disponible ?

S.A. : Normalement, à partir de la semaine prochaine, le livre sera disponible sur toutes les plateformes de commande en ligne. On est en train de travailler pour que ce soit également disponible dans les différentes librairies. Nous avons déjà la mairie de Mamoudzou qui s’engage à le mettre à disposition. Il faudra suivre les réseaux sociaux, où nous communiquerons sur ce sujet, mais aussi à propos de l’association, sur laquelle nous allons faire un point régulier.

M.H. : Lors de votre première prise de parole, vous aviez déjà récolté des témoignages de Mahoraises victimes de violences sexuelles. Cette parution permet-elle à de plus nombreuses personnes d’oser, comme vous le préconisez ?

S.A. : Le livre a énormément aidé. Nous avons notamment eu l’immense honneur de participer à la libération de la parole d’une femme tellement courageuse, Yasmina, qui nous a parlé de son vécu. Ça vient encore montrer, si besoin était, à quel point parler encourage les autres à avoir cette force, à se sentir légitimes dans cette souffrance qui ne doit absolument pas se transcrire dans la solitude. Aujourd’hui, on a aussi eu le témoignage d’un homme, d’un mari, qui est venu parler de sa femme, qui est passée à l’acte il y a plusieurs années de cela. Il nous rappelait à juste titre que ce n’est pas un combat de femmes. C’est un combat d’hommes et de femmes, mais surtout et avant tout un combat de société.

Mansour Kamardine : « on a raté une marche avec la création d’une cour d’appel à La Réunion »

Selon le député Mansour Kamardine, l’absence d’une Cour d’appel à Mayotte pose des problèmes dans le fonctionnement de l’institution judiciaire qui doit émarger sur le budget La Réunion dont elle dépend, y compris pour des dépenses minimes. Parmi les conséquences de cette situation, 5.000 des dossiers d’état-civil sont bloqués pour des milliers de Mahorais depuis 2005. Contre l’avis du gouvernement, le représentant de la deuxième circonscription de Mayotte a fait voter mercredi, un amendement visant à croître les crédits à hauteur de cinq millions d’euros afin de pallier cette situation.

Flash Info : Le public a assisté à une joute verbale entre vous et le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, au sujet d’un amendement que vous avez présenté à l’Assemblée nationale mercredi dernier, en faveur de la justice à Mayotte. Pourriez-vous expliquer aux Mahorais de quoi il s’agit exactement ?

Mansour Kamardine : Il n’y a rien de grave en réalité, vous savez, la force de la démocratie (en France) est faite de débats au cours desquels chacun donne son point de vue et des décisions sont ensuite prises. Pour être clair, je dirai que nous avons raté une marche en 2011, au moment de la départementalisation de Mayotte, en ce sens que le gouvernement de l’époque avait consulté l’assemblée départementale qui avait donné son accord au sujet de la création d’une Cour d’appel à La Réunion. A partir de là, tous les moyens financiers avaient été affectés à cette instance, y compris les frais pour le petit fonctionnement. A dire vrai, il s’agissait d’un système qui avait été expérimenté dans les départements d’Outre-mer des Antilles et Guyane et qui n’avait pas donné des résultats satisfaisants, ce qu’a par ailleurs reconnu le rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale.

F.I. : Combien de personnes sont concernées par des problèmes d’état-civil à Mayotte ?

M.K. : Cet amendement a pour but de régler plus de 5.000 requêtes déposées au tribunal de Mayotte depuis 2005, par nombre de nos concitoyens au sujet de leur état-civil. Les personnes qui sont dans cette situation rencontrent des difficultés à se faire délivrer de nouveaux documents d’identité au moment de les renouveler. Des Mahorais résidant en France métropolitaine se voient ainsi condamnés à y rester, de même que ceux qui se trouvent à Mayotte, parce que des corrections devant être apportées à leurs documents nécessitent la décision de magistrats. Il n’échappe à personne que la juridiction concernée croule sous les dossiers alors qu’elle ne dispose que de moyens très limités, tant matériels qu’humains. Cette situation n’est absolument pas nouvelle, elle était déjà connue par les précédents gouvernements, il y a consensus autour de cette question, seule la décision politique d’avancer fait défaut. Cet amendement que j’ai fait voter vise donc à faire augmenter les crédits dédiés à la justice civile sur le territoire cinq millions d’euros afin de mettre à niveau le système judiciaire.

F.I. : Que pensez-vous de la réponse apportée par le gouvernement ?

M.K. : Nos concitoyens ont tous suivi la réaction du ministre de la Justice qui montre le désintérêt du gouvernement actuel face aux vrais enjeux qui se posent à l’évolution et au développement de notre île. Il envisage de déployer sur Mayotte pendant six mois une brigade de magistrats pour rendre la justice et prononcer les décisions qui permettront à ces 5.000 personnes de disposer de documents d’état-civil conforme à la règle du droit français. Ce désintérêt se constate aussi sur la résolution du problème de l’immigration clandestine en provenance des Comores qui gangrène le développement de notre territoire. A ma collègue Estelle Youssouffa qui propose l’aménagement, au port de Longoni, d’un quai spécifique dédié au patrouilleur outre-mer, le gouvernement se réfugie derrière l’argumentaire qu’il n’est pas gestionnaire de cet outil et qu’il incombe par conséquent au département de supporter ces travaux. Cela m’amène à réitérer ma position maintes fois exprimée sur l’urgence qu’il y a à renvoyer cet outil de souveraineté nationale à qui de droit.

Estelle Youssouffa : « ce n’est pas demain, c’est maintenant que nous voulons de l’eau »

Lors du débat sur la mission Outre-mer dans le projet de loi de finances pour 2023, qui s’est achevée mercredi soir à l’Assemblée nationale, Estelle Youssouffa a fait part de son « ras-le-bol » face aux problèmes de manque d’eau auxquels sont assujettis les Mahorais depuis plusieurs années. « Entendre aujourd’hui nous expliquer que l’impuissance est organisée par la complexité du mille-feuille administratif, quand on sait que ce même gouvernement ouvre de nouvelles discussions statutaires, il y en a marre », a-t-elle fait entendre. La députée de la première circonscription de Mayotte a martelé que ses administrés ne peuvent plus entendre le discours voulant que l’on prenne son temps, que c’est compliqué pour un État qui va dépenser son argent ailleurs. « Il y a urgence, ce n’est pas avant-hier, ce n’est pas demain, c’est maintenant que nous voulons de l’eau », a-t-elle ajoutée. En réponse, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a rappelé que le gouvernement a réagi face à la situation en prenant les mesures adéquates pour remettre en fonction l’usine de dessalement de Petite-Terre et qu’il s’était entretenu avec le président du Département de Mayotte, M. Ben Issa Ousséni, au sujet de la création de la troisième retenue collinaire d’Ourovéni.

La loi de finances a été finalement très largement amendée par les députés. Au total, ces amendements ont débouché sur augmentation de 400 millions d’euros par rapport à ce que le gouvernement avait initialement préconisé.

Des anciens dirigeants de clubs de M’tsapéré honorés

Toute la commune de Mamoudzou sans eau à partir de ce lundi 14h

Selon la Mahoraise des eaux, le délégataire du syndicat Eaux de Mayotte (ex-Smeam), une coupure d’eau est nécessaire à partir de 14h, ce lundi 31 octobre 2022, dans tous les villages de Mamoudzou. Celle-ci devrait perdurer jusqu’à ce mardi 1er novembre, à 6h.

« Suite à des coupures d’électricité, les niveaux des réservoirs dans le secteur de Mamoudzou sont trop bas pour assurer une distribution normale », explique la société. Cette interruption doit donc permettre le remplissage des réservoirs.

Les secteurs concernés sont :

• Cavani, Mandzarsoa, Mtsapéré, Doujani, Ambassadeur, Passamainty-Ngnambo Titi

• Kawéni (Village et zone industrielle)

• Convalescence et Cavani sud

• Village Mamoudzou

• Village Passamainty

• Village Vahibé

• Villages Tsoundzou 1 et 2

Octobre rose : les employés de la préfecture de Mayotte apportent leur soutien

« Chaque année, du 1er au 31 octobre, Octobre rose vise à s’informer et se mobiliser dans la lutte contre le cancer du sein. Les agents de la préfecture de Mayotte, du cabinet du préfet, du secrétariat général commun (SGC) et du service administratif territorial de la police nationale (SATPN) ont souhaité marquer leur soutien à l’opération #OctobreRose et encourager au dépistage. Tous concernés, tous mobilisés ! », annonce la préfecture de Mayotte.

Covid-19 : le nombre de cas continue de baisser à Mayotte

Les indicateurs épidémiques sont stables à Mayotte, confirme l’Agence régionale de santé de Mayotte. Au cours de la semaine glissante du 17 au 23 octobre, douze cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence descendu à quatre pour 100.000 habitants. Pour vous faire vacciner cette semaine, vous pouvez vous rendre, en plus des centres fixes, dans les centres mobiles suivants :

- Ce lundi 31 octobre – 9h/15h Bouyouni – Place de la mosquée

- Mercredi 2 novembre – 9h/15h Hajangoua – Au niveau du faré

- Jeudi 3 novembre – 9h/15h Kaweni- Disma

- Vendredi 4 novembre – 9h/15h Mbouini – Plage

- Samedi 5 novembre – 7h-13h Coconi – Au marché

Concernant la variole du singe (ou « monkeypox »), aucun cas n’a été identifié sur le territoire depuis la fin du mois d’août. Seuls deux patients contaminés lors de déplacements hors Mayotte avaient été relevés à cette période.

Reprise du travail chez les chauffeurs de bus

Une partie du transport scolaire était perturbée en fin de semaine prochaine, après le droit de retrait de plusieurs conducteurs de bus. Plusieurs incidents étaient en effet notés dans le sud dans la commune de Mamoudzou, provoquant un mouvement les jeudi, vendredi et samedi. Finalement, « le réseau Halo informe ses usagers de la reprise de l’ensemble des services de transports scolaires à partir de lundi 31 octobre 2022 aux horaires habituels », communiquait, ce vendredi, Transdev, le délégataire du Département.