Le clip de « Tsindzaka » (« danse » en shimaoré), qui sort officiellement demain. Cet hymne à la danse est le deuxième single extrait de l’album « Walimizi » (« cultivateurs » en shimaoré), une très belle collaboration entre le groupe traditionnel mahorais Sarera et le label Blanc Manioc. Dans ce premier disque électronique mahorais, les musiques ancestrales de l’océan Indien et les musiques digitales fusionnent. La pratique du gaboussi, du dzendze, du m’kayamba et des tambours accompagnant les chants des kibushiphones se mêlent à des ambiances futuristes agrémentées de bass music et de synthés digitaux cosmiques. On retrouve dans cet album, qui doit sortir le vendredi 18 novembre, beaucoup d’artistes internationaux tels que Deena Abdelwahed, Praktika , Pangar, Tushen Rai & Cornelius Doctor (Hard Fist Label).

Prix des carburants : le coup de pouce à la pompe diminue

Une révision des prix maximums des produits pétroliers est faite pour la période du 16 au 30 novembre. Il y aura une hausse du prix des carburants à partir de ce mercredi en raison du passage de l’aide exceptionnelle de l’État à 8,33 centimes par litre de carburant. Comme le prévoit la réglementation, le préfet de Mayotte fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants : supercarburant sans plomb, gazole routier et maritime, mélange détaxé, pétrole lampant ou gaz de pétrole liquéfié. Exceptionnellement, pour le mois de novembre 2022, les prix ont été fixés jusqu’au 15 novembre en raison de la prolongation de l‘aide exceptionnelle de l’État de 25 centimes jusqu’à cette date. Pour rappel, la remise exceptionnelle devait être abaissée à 8,33 centimes par litre au 1er novembre 2022. Le maintien jusqu’au 15 novembre de la remise à 25 centimes par litre au lieu de 8,33 centimes a ainsi permis d’atténuer fortement la hausse des prix des produits pétroliers au 1er novembre.

Un second arrêté fixe les prix maximums des carburants pour la seconde quinzaine du mois de novembre 2022, en tenant compte de la remise financée par l’État désormais à hauteur de 8,33 centimes par litre. Cette remise est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Sans tenir compte de la remise de Total et en prenant en compte celle du Département de Mayotte, supercarburant sans plomb (1.70 centimes par litre), gazole routier (1.60 cts/l), gazole maritime (1.30 cts/l) et mélange détaxé (1.25 cts/l) vont tous être augmentés de 17 centimes d’euros.

Florent Piétrus et Benoît Gomis, deux géants du basket à Mayotte

Du 14 au 19 novembre, l’île aux parfums accueille Florent Piétrus, ancien joueur de l’équipe de France, et Benoît Gomis, entraîneur particulier de grands noms de la balle orange. L’occasion pour les deux hommes de s’adresser aux jeunes Mahoraises et Mahorais, afin de leur inculquer la détermination et le travail nécessaires pour arriver en haut de l’affiche, ou du moins à la hauteur de l’arceau.

« Ce serait super égoïste de garder mon expérience, il faut que je la transmette ! ». D’emblée, Florent Piétrus témoigne des valeurs fraternelles du basketball. Il faut dire que l’ailier-fort connaît assez bien la balle orange. Avec 230 sélections en équipe de France, entre 2001 et 2016, il dépasse aisément des stars comme Jacques Monclar, Tony Parker, Richard Dacoury ou Nicolas Batum. Le colosse de 2m02, se montre pourtant humble, lors de cette conférence au Mermoz, lundi matin. Tout comme Benoît Gomis, coach particulier ayant entraîné de grands talents français, à l’image de Rudy Gobert, Vincent Poirier, Sekou Doumbouya, ou encore « l’extraterrestre » de 18 ans et 2m19, Victor Wembanyama.

Si de telles personnalités peuvent fouler le sol mahorais, c’est à la faveur de la Ligue régionale de basketball de Mayotte et de la Drajes (via la certification « Paris 2024 »), qui organisent l’évènement, sous l’impulsion de Soussou Sportswear et de son fondateur, l’hyperactif Abdillah Sousou. « On n’est pas seulement là pour profiter du soleil, ça ne m’excite pas de venir pour des photos », prévient cependant l’international français. Les deux basketteurs feront en effet le tour des établissements scolaires pour mener des stages sportifs auprès des jeunes. L’école Pamandzi 5 et les collèges de Labattoir et Kawéni 1 sont notamment au programme, pour apporter de précieux conseils à celles et ceux qui seraient intéressés par une carrière professionnelle, et notamment les élèves des sections sportives. « Même à 10.000 kilomètres, il faut qu’ils sachent qu’on pense aussi à eux, qu’ils se sentent soutenus », affirme Florent Piétrus, qui a fait l’essentiel de sa carrière dans les ligues française et espagnole. « S’ils ne retiennent qu’une ou deux choses, alors on aura gagné. »

« Qu’est-ce que tu es capable de sacrifier ? »

Jusqu’envoyer de jeunes talents en métropole ou à La Réunion ? C’est en tout cas le souhait de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports. Pour cela, pas d’autre choix que de quitter Mayotte, tant les infrastructures et l’encadrement sont insuffisants sur l’île au lagon. La Drajes a d’ailleurs regretté les quotas de Mahorais imposés – mais non respectés – par La Réunion, ainsi que le manque d’accompagnement des jeunes lors de leur départ, se sentant parfois isolés et dépaysés. Un discours qui surprend Florent Piétrus, le Guadeloupéen ayant dû décoller pour la métropole très jeune : « Je sais ce que c’est de ne rien avoir. À mes douze ans, ma tante me disait que je ne réussirais jamais au basket. Je suis parti de la Guadeloupe à 15 ans, j’étais seul, ni entouré, ni soutenu, mais je savais pourquoi j’étais là, et c’est ce qui a fait mon parcours. »

Intransigeant, le rugueux ailier-fort continue : « Qu’est-ce que tu es capable de sacrifier ? », secondé par un Benoît Gomis moins loquace que déterminé : « Et qu’est-ce que tu mets en place pour atteindre tes objectifs, et ensuite pour rester au niveau ? ». Des questions à se poser pour chaque jeune joueur de basket, sport de partage mais aussi de volonté. « J’avais moins de talent, mais ma force était mentale, j’ai surpris beaucoup de gens », conclut l’ex-ailier-fort. Avant de prendre sa retraite en 2021, il est indéniable que le natif des Abymes avait martyrisé de nombreuses raquettes par ses écrans dévastateurs, ses « box-outs » et sa défense sur l’homme. Un exemple besogneux, à suivre pour les aspirants basketteurs de l’île.

Un coup d’envoi en finale de coupe de Mayotte

Ce sera la cerise sur le gâteau. Samedi après-midi, au gymnase de Pamandzi, se dérouleront les finales des Coupe de basket de Mayotte. Chez les femmes, les Fuz’Ellips de Cavani affronteront le BC Mtsapéré, quand la finale hommes opposera le Vautour club de Labattoir au… BC Mtsapéré, encore une fois. Dans chaque camp, le cinq majeur pourra compter sur un bon coup de boost dès le début de match : Benoît Gomis et Florent Piétrus donneront effectivement le coup d’envoi de ces rencontres. Avant de, qui sait, repérer un talent de la trempe de Kadri Moendadze, arrière mahorais ayant atteint l’élite du basket français à Cholet, Orléans ou Roanne, et ayant partagé la gonfle avec un certain… Florent Piétrus.

Un professeur de collège condamné pour une agression sexuelle

Enseignant pendant 22 ans, dont une partie à Mayotte, un homme originaire de métropole a été condamné à dix mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, ce mardi 15 novembre. Il a été reconnu coupable d’atteinte sexuelle sur une élève âgée de 13 ans au cours de l’année scolaire 2019-2020. Les faits ont eu lieu en région parisienne, mais celui-ci était à Mayotte quand la jeune fille a déposé plainte.

Professeur de français dans un établissement de Courcouronnes (Essonne), en région parisienne, l’homme décrit « une relation privilégiée » avec une de ses élèves alors qu’elle est en quatrième et âgée de 13 ans. Pendant l’année scolaire 2019-2020, cette confiance mutuelle se traduisait sous forme de moments privés entre deux heures de classe, « des câlins », et plus grave, des attouchements sur les seins et des tentatives de baisers, selon la jeune fille. Lui, proche de la cinquantaine, nie les derniers. « Non, je n’ai pas fait ça, je n’ai pas fait ça », dément-il au tribunal correctionnel de Mamoudzou, ce mardi 15 novembre 2022. Domicilié en Essonne, où il vit dans l’appartement de sa tante, il est revenu spécialement à Mayotte pour être jugé. En effet, en décembre 2020, quand la jeune fille a décidé de déposer plainte, il avait été muté sur le territoire qu’il connaissait déjà et avait été interrogé par les gendarmes mahorais. Suspendu en attente du jugement, il attendait en métropole le passage au tribunal, ce mardi.

« Un peu borderline »

Quelques éléments historiques et de sa personnalité ont été ressortis à cette occasion. L’enquête a été faite notamment parmi les élèves du lycée de Sada ou le collège de Kani-Kéli où il a exercé précédemment. « Plusieurs jeunes filles relatent des attouchements », explique Julie Vignard, la présidente du tribunal correctionnel, avant de préciser qu’il est poursuivi uniquement pour les faits de métropole. Maître Aurore Baudry, l’avocate de la jeune fille et de sa mère, va plus loin en le qualifiant de « prédateur sexuel » et évoque « un schéma bien rodé ». Dans quelques cas, les jeunes filles plaçaient leur confiance en cet homme intelligent jusqu’à ce qu’il devienne « leur confident ». Cette référence à des faits antérieurs provoque la colère de maître Maximilien Steinkrauss, l’avocat du professeur de français. « Vous ne devez juger que les faits de 2019 et 2020 », fait remarquer celui qui intervient en tant que collaborateur de maître Matthieu Hy. Dans ce cas-là, la jeune fille s’était rapprochée de l’enseignant avec qui elle partageait des choix musicaux et de lectures. Après les faits, celle qui a vécu « un stress post-traumatique » se rendait au collège « avec la boule au ventre », raconte son avocate. Le représentant du ministère public, Anthony Chaussy, ajoute que « le confinement de mars 2020 a été vu comme un soulagement ».

« On me décrit comme Monsieur Keating (N.D.L.R. le professeur fantasque et apprécié du film Le cercle des poètes disparus), un peu borderline », préfère mettre en avant le prof suspendu. Strict, il était aussi aimé de ses élèves et reconnu par ses collègues. Cependant, les rumeurs dans les établissements fréquentés et les lectures recommandées à la jeune victime ne plaident pas en sa faveur. Dans « Lolita » de Vladimir Nabokov, le personnage principal, un professeur de littérature, vit un périple à travers les États-Unis et entretient surtout une relation amoureuse avec sa fille adoptive âgée de 12 ans. « Je vois où vous voulez en venir. Mais je n’ai pas préparé le terrain », se défend-il. Après plusieurs questions morales d’Anthony Chaussy sur ses relations ambigües avec ses élèves, il finit par reconnaître : « ce n’est pas le rôle d’un professeur de faire ça, c’est scandaleux ».

Le tribunal correctionnel, par décision contradictoire, a suivi les réquisitions du Parquet et prononce une peine de dix mois de prison avec sursis. Il ne pourra plus exercer de profession en lien avec les mineurs. Son nom sera répertorié dorénavant dans le Fijais (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes). En outre, il devra verser 325 euros de frais matériels et 1.000 euros à la mère de la victime au titre de préjudice moral. Pour le même motif, il doit s’acquitter d’un versement de 3.000 euros à la jeune lycéenne, mais également de 800 euros de frais d’avocat.

Des projections climatiques pointent la vulnérabilité de Mayotte

Risque de submersion accrue, intensification des feux de forêts, hausse de la température de 3,5 ou 4 degrés… Le projet Brio, mené notamment par Météo France, analyse les effets du dérèglement climatique à Mayotte.

A Mayotte, l’effet combiné de la hausse du niveau de la mer, de l’érosion côtière, des fortes houles et du risque cyclonique accrue renforcerait la fréquence des inondations côtières. C’est notamment ce que met en exergue le projet Brio, porté par Météo France, l’Agence française de développement (AFD) et la Commission de l’océan Indien. Mené pendant quatre années, il établit des projections climatiques dans le sud-ouest de la région avec une précision d’une dizaine de kilomètres.

« Nous nous sommes basés sur les rapports du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), qui émettent des projections à grande échelle. L’idée de ce projet était de faire des simulations climatiques adaptés à nos régions », précise François Bonnardot, responsable du service études et climatologie de Météo–France pour l’océan Indien. Grâce à ce support, qui s’est concentré sur La Réunion, Mayotte, Madagascar, Maurice, les Seychelles et les Comores, l’objectif est de permettre aux autorités locales de mettre en place des politiques adéquates.

+ 3,5 à 4 degrés d’ici 2100

Le projet s’est notamment intéressé à la hausse des températures, selon différents scénarios. Le plus optimiste, qui nécessiterait que tous les pays de la région se mettent d’accord pour limiter de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, projette une augmentation de 1 à 1,5 degrés de la température d’ici 2100, par rapport à la période 1981-2010. « Pour le moment, nous sommes loin de ce scénario », souligne le responsable du service études et climatologie de Météo–France pour l’océan Indien. Dans le cas où les émissions seraient stables, la température sur l’île de Mayotte augmenterait de 3,5 à 4 degrés. A Madagacar, la hausse est encore plus élevée avec une prévision de cinq degrés. « L’océan joue un rôle de tampon, Madagascar a une configuration davantage continentale », indique François Bonnardot.

Concernant le niveau de pluviométrie, le rapport projette une diminution des précipitations qui serait de l’ordre de 10 % annuel sur l’île aux parfums. Mais avec de fortes disparités. « Le deuxième semestre de l’année serait le plus impacté. C’est déjà une période où il pleut peu et la diminution serait de l’ordre de 20 à 30 % », indique le représentant de Météo France. La gestion des ressources en eau deviendrait donc encore plus problématique, avec des périodes de sécheresse intensifiées et plus longues.

« Des murs grignotés par la mer »

Au-delà de ces projections, les événements climatiques extrêmes pourraient également être amenés à augmenter. Si l’activité cyclonique est très faible sur l’île, les cyclones pourraient se faire de plus en plus puissants avec des pluies intenses et des vents violents. « Le climat devrait être encore plus contrasté, avec des événements extrêmes qui pourraient être dévastateurs », projette François Bonnardot. Le tout dans un contexte déjà marqué par la hausse du niveau de la mer et de fortes houles, qui engendreraient des submersions plus fréquentes.

« Avec l’affaissement de l’île ces dernières années en raison de la formation d’un volcan sous-marin au large, nous avons perdu près de vingt centimètres au niveau de Petite-Terre et environ quinze centimètres de l’autre côté du territoire », indique Floriane Ben-Hassen, responsable du centre météorologique de Mayotte. Un phénomène qui accentue l’érosion côtière et rend submersibles de nombreux quartiers qui ne l’étaient pas. « La commune de Bandrélé est désormais inondée en période de grandes marées et certains bâtiments, dans le sud, commencent à voir leurs murs se faire grignoter par la mer. C’est le cas notamment de l’école Kani Bé à Kani-Kéli », poursuit la responsable.

Outre les ressources en eau, le dérèglement climatique aurait de lourdes conséquences sur l’agriculture et la biodiversité. L’augmentation de la salinité dans les sols et le stress hydrique pourraient mettre à mal certaines cultures. « La hausse du taux de sel sur les plages impacterait également la ponte des tortues », explique la scientifique. Sans compter les effets sur le blanchiment des coraux et l’augmentation des feux de forêts liés à l’assèchement des sols.

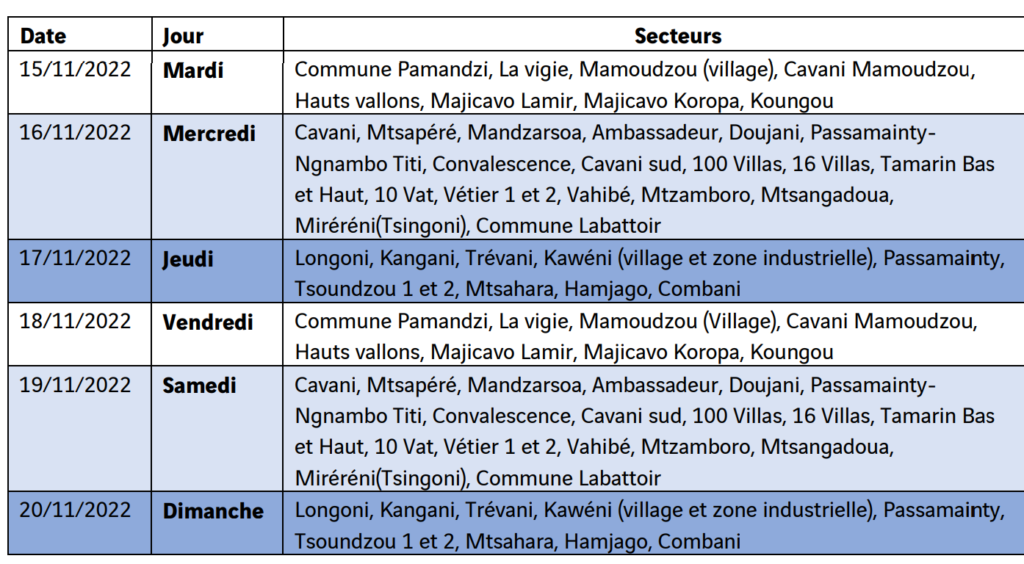

Un nouveau calendrier des coupures d’eau mis en place dans tout le nord de Mayotte

La production d’eau n’étant pas suffisante pour assurer la consommation sur les communes allant de M’tsamboro à Petite-Terre, la société Mahoraise des eaux (SMAE) a établi un autre calendrier des coupures du réseau dans tout le nord de Mayotte, jusqu’au dimanche 20 novembre. Chaque secteur connaîtra deux coupures dans la semaine (voir tableau).

Ça commence dès ce mardi soir, 17h, pour la commune de Pamandzi, le quartier de La Vigie, les villages de Mamoudzou, Cavani, le quartier des Haut-Vallons, ainsi que les villages de Majicavo-Lamir, Majicavo-Koropa et Koungou.

Combani et Miréréni, sur la commune de Tsingoni, sont aussi concernés par ces coupures. La remise en eau intervient au plus rapide à 5h, le lendemain.

Les enseignes Mzuri Sana et Madora invitent Maïssara Couture ce week-end

La maison de couture Maïssara est mise à l’honneur dans le magasin Madora dans le centre commercial Jumbo score de Majicavo pour une première collaboration mode et bijoux. Les enseignes du Groupe 3M et la couturière proposent au grand public une expérience unique et immersive dans l’univers authentique du savoir-faire artisanal de Mayotte. Dans le cadre de cette collaboration, la couturière a eu carte blanche pour ses créations. La collection tenues de ville sera exposée dans la boutique Madora, le vendredi 18 novembre, et les robes de soirées défileront le samedi suivant, à 18h. La traditionnelle robe de mariée, qui a été créé à l’image de l’enseigne Mzuri Sana, clôturera le défilé. La robe de mariée « M’charussi Mzuri Sana » sera vendue aux enchères publiques dès la fin du défilé, dont les bénéfices seront reversés à l’association Amalca, dans la continuité du soutien du Groupe 3M à la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein à Mayotte. La mise aux enchères se tiendra dans le magasin Madora dès la fin du défilé de sameid. Cet événement gratuit et ouvert à tous met à l’honneur l’artisanat mahorais, la beauté des femmes mahoraises et l’engagement du Groupe 3M pour leur santé.

Un séminaire des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ce mardi, à Tsoundzou

La chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress) de Mayotte, via son dispositif achat socialement responsable (ASR) organise un séminaire de l’IAE en partenariat avec les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), ce mardi, de 9h30 à 16h30, à la MJC de Tsoundzou. Au niveau national comme sur le territoire mahorais, durant le mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), la semaine du 14 au 18 novembre est consacrée aux achats socialement et écologiquement responsables. Cette thématique est l’occasion de mettre en lumière le travail des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Elles ont pour objectifs de répondre aux besoins du territoire en favorisant l’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Par leurs activités et leurs offres de prestations, elles sont des actrices du développement durable à Mayotte.

Ainsi, dans le cadre de la promotion des acteurs de l’ESS, la Cress s’est associée aux SIAE afin d’organiser ce séminaire qui se déroulera toute la journée de mardi. Une table ronde le matin réunira les SIAE mahoraises afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre structures. L’après-midi, à partir de 14h, les SIAE accueilleront les acheteurs publics de l’île afin de créer un temps d’échanges et de collaboration sur des secteurs d’activités d’avenir qui sont la gestion des déchets et l’agroalimentaire. À Mayotte, on compte aujourd’hui 18 SIAE autour de quatre types de structures, les ateliers chantiers d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires et les entreprises d’insertion. Ces structures employaient, en 2021, 679 personnes dans différents corps de métiers tels que : espaces verts, gestion de déchets, restauration, artisanat etc.

Des élèves de Kawéni 2 invités à l’Assemblée nationale

Les élèves licenciés à l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) de l’AS de Kawéni 2, Lazamary Aboudou et Diane Pommier Mauran, seront les invités de l’Assemblée nationale, ce vendredi soir. Ils assisteront à la cérémonie de remise du Prix national Ethic’action. Cette récompense est attribuée aux initiatives réalisées dans le cadre de la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Les deux élèves seront accompagnés de leur professeur Hugo Mayon.

Football : duels de haut de tableau en Régionale 1

La journée du samedi 19 novembre aura une importance particulière dans la course au titre de champions de Mayotte. Les quatre premières équipes se retrouvent sur les deux mêmes terrains à 15h. L’actuel leader, l’ASC Kawéni (37 points), reçoit son dauphin, le FC M’tsapéré (36 pts). Cette bataille de Mamoudzou peut être décisive alors qu’il ne restera que quatre matchs ensuite (dont les 12e et 13e journées qui ont été reportées). Grande surprise du championnat de Régionale 1, l’AJ Kani-Kéli (36 pts) va défier les Jumeaux de M’zouasia (32 pts) sur leur terrain. Les champions en titre, un peu à la traîne pour le moment, n’ont pas dit leur dernier mot. Ils viennent d’arracher deux nuls contre leurs concurrents directs, Kawéni (1-1) et M’tsapéré (0-0). Quant aux Diables noirs de Combani (28 pts), ils sont à bonne distance, mais ont l’avantage d’avoir déjà réussi leur saison en remportant la coupe de France régionale, il y a un mois.

La journée du samedi 19 novembre aura une importance particulière dans la course au titre de champions de Mayotte. Les quatre premières équipes se retrouvent sur les deux mêmes terrains à 15h. L’actuel leader, l’ASC Kawéni (37 points), reçoit son dauphin, le FC M’tsapéré (36 pts). Cette bataille de Mamoudzou peut être décisive alors qu’il ne restera que quatre matchs ensuite (dont les 12e et 13e journées qui ont été reportées). Grande surprise du championnat de Régionale 1, l’AJ Kani-Kéli (36 pts) va défier les Jumeaux de M’zouasia (32 pts) sur leur terrain. Les champions en titre, un peu à la traîne pour le moment, n’ont pas dit leur dernier mot. Ils viennent d’arracher deux nuls contre leurs concurrents directs, Kawéni (1-1) et M’tsapéré (0-0). Quant aux Diables noirs de Combani (28 pts), ils sont à bonne distance, mais ont l’avantage d’avoir déjà réussi leur saison en remportant la coupe de France régionale, il y a un mois.

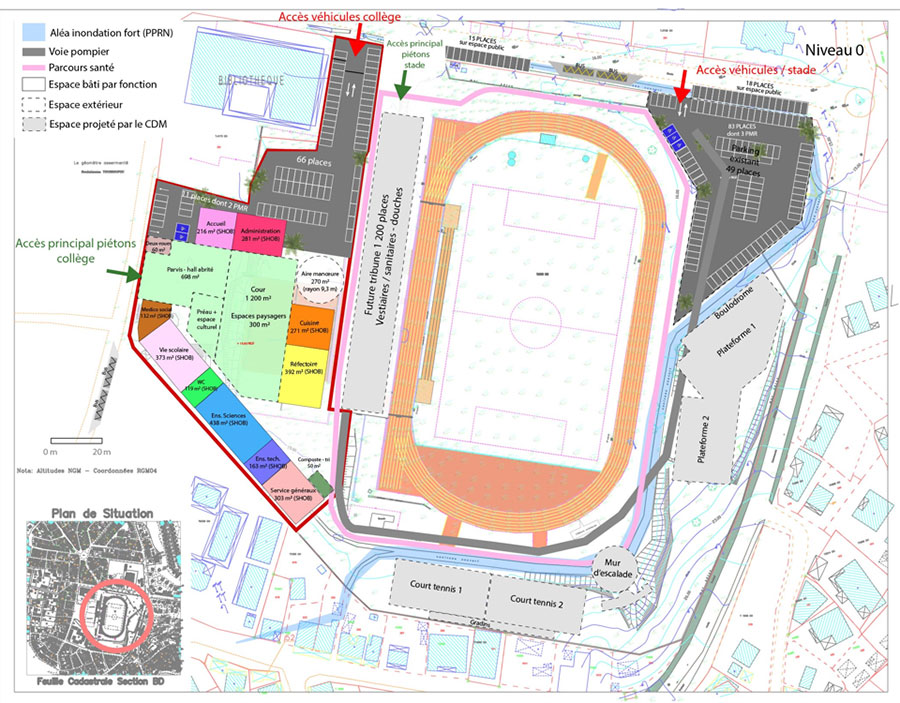

Le rectorat veut construire un collège aux abords du stade de Cavani

A l’état de projet depuis deux ans maintenant, un collège de 600 élèves pourrait voir le jour en 2025, rue des écoles à Cavani. Le rectorat de Mayotte pousse en tout cas en ce sens et le conseil départemental de Mayotte pourrait voter prochainement la cession des terrains. A proximité, un autre établissement de 1.000 places doit suivre à Cavani sud ou à Bonovo (voir ci-dessous).

« On a besoin d’un collège à Cavani », confirme le recteur de Mayotte, Gilles Halbout. D’un coût estimé à 25 millions d’euros et pouvant accueillir 600 élèves, celui-ci pourrait bien s’implanter dans la rue des écoles. Un espace entre la tribune du stade, la bibliothèque et l’école primaire Cavani stade fait figure d’emplacement favori. La prochaine réunion du conseil départemental, la semaine prochaine, pourrait entériner le vote en faveur de la cession des terrains. Cela fait deux ans que le rectorat planche sur ce projet de près de 11.000 mètres carrés qui comprend un long bâtiment comprenant salles de classe et vie scolaire, un autre avec l’accueil et les bureaux administratifs, un troisième réunissant le réfectoire et la cuisine. Les places de parking sont réparties entre la rue du stade, un emplacement à proximité du rond-point du stade et un autre qui sera créé entre la bibliothèque et la tribune. Ce sera le seul établissement avec un effectif aussi réduit, les collèges de Mamoudzou accueillent généralement plus de 1.500 élèves (sauf K1 qui est en-dessous). Le recteur n’hésite pas à parler de « collège à taille humaine ».

Un lieu dédié au sport

Comme le collège M’gombani accueille des filières dédiées à la musique, celui de Cavani stade sera axé davantage sur le sport. L’enceinte pourrait accueillir la section sportive d’excellence, aujourd’hui au collège de M’gombani (voir Flash infos du 8 septembre 2022). Les élèves/joueurs de football fréquentent déjà le quartier puisqu’ils logent au centre Abdallah Mamy, en face du stade où ils s’entraînent. Cependant, ils doivent rejoindre chaque jour le quartier de M’gombani, comme des centaines d’élèves de Cavani. Ces problèmes de sécurité pourraient ainsi être résolus en 2025, date pour l’instant à laquelle est prévue l’ouvrage. En outre, le stade situé à côté pourrait disposer du réfectoire, d’un club house et d’un espace presse, annonce le recteur, qui veut lier encore davantage le monde du sport et celui de l’école (des terrains de tennis sont ainsi prévus).

La Ligue de football inquiète pour son enceinte

Ces derniers éléments n’ont toutefois pas convaincu la Ligue mahoraise de football, qui utilise le stade. La tenue de matchs officiels sur le terrain de Cavani ne pouvant se faire que sous certaines conditions, l’une d’elles suppose un accès particulier des officiels et des arbitres dans l’enceinte sportive. La construction du parking du collège entre la bibliothèque et la tribune pourrait donc avoir une incidence sur la classification du stade. Le président de la Ligue mahoraise de football, Mohamed Boinariziki, ne peut s’opposer à la vente des terrains du Département, mais il n’hésite pas à dire « qu’il n’est pas favorable » au projet. « Comment on fait si une rencontre a lieu un jour où le collège fonctionne ? », s’interroge-t-il. « Il n’y a pas un projet en métropole à La Réunion ou en métropole où l’accès est mutualisé avec un collège. »

De son côté, Gilles Halbout précise que le projet se fait en concertation avec le Département et la Fédération française de football. « Si la Fédération nous dit qu’il y a des points bloquants, on arrêtera tout court. »

Un autre établissement prévu dans le secteur

S’il ne souhaite pas faire une grande enceinte à l’ouest de Mamoudzou, le rectorat se prépare tout de même à y construire un deuxième établissement dans la foulée. Celui-ci serait « à Cavani sud ou dans la cuvette de Bonovo ». Le terrain n’a pas encore été trouvé, mais l’espace devra être suffisant pour accueillir un millier d’élèves. D’autres projets sont en cours à Pamandzi, Longoni, Koungou, Bandrélé et Vahibé, confirme le recteur. Un autre devrait voir le jour au sud de Sada ou Chirongui.

Un mort et de violentes agressions dans le quartier Bonovo

Le week-end des 12 et 13 novembre, dans ce quartier situé sur les hauteurs de M’tsapéré, a été émaillé de plusieurs faits de violence. Le plus grave a été la mort par arme blanche d’un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années. Le procureur de la République, Yann Le Bris, confirme qu’une enquête est en cours.

La mort d’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été le point d’orgue de violentes agressions dans le quartier Bonovo, samedi soir. Selon nos informations, cinq actes au moins auraient été perpétrés dans le secteur du pont enjambant la rivière Mro oua Majimbini. Dans le cas le plus grave, la victime se rendait en scooter au domicile de sa copine à Doujani quand il a été attrapé vers 23h. Ses agresseurs, qui l’ont dépouillé, étaient munis de couteaux et de machettes quand ils l’ont mortellement blessé. Il serait décédé avant son arrivée au centre hospitalier de Mayotte (CHM). Le procureur de la République, Yann Le Bris, indique qu’une enquête confiée à la police de Mamoudzou est en cours.

« Beaucoup de personnes ne croient pas à sa mort »

Originaire de Kawéni, la victime connue sous le pseudonyme de « Skini » commençait à se faire connaître dans le milieu du rap. Sa mort a provoqué des heurts dans le village au nord de Mamoudzou dans la journée de dimanche et fait craindre des actes de représailles à Bonovo. « Cette mort nous a traumatisé à Kawéni. Beaucoup de personnes même n’y croient pas », nous raconte un jeune homme qu’il le connaissait bien. « Son grand frère était un délinquant, mais lui, c’était quelqu’un de tranquille. Il vivait pour la musique. »

Une hausse des faits de délinquance sur tout Mayotte

Le dernier baromètre de la délinquance publié par la préfecture de Mayotte montre que les faits de délinquance ont progressé nettement dans la zone gendarmerie (+20%) et en zone police (soit la commune de Mamoudzou, +2.3%), en moyenne sur les dix premiers mois des années 2021 et 2022. Dans le détail, les coups et blessures volontaires (176 faits sur toute l’île en octobre 2022), ainsi que les violences non crapuleuses (240), restent nombreux. Pour les atteintes aux biens, il y a une disparité entre la zone police où elles sont en baisse (-26.5% en comparant octobre 2021 à octobre 2022) et celle de la gendarmerie (+22.6%).

Une première entreprise adaptée aux personnes handicapées voit le jour à Mayotte

L’île aux parfums est le second territoire d’outre-mer à se doter d’une entreprise adaptée, après la Guyane. Une solution pour les demandeurs d’emplois handicapés, qui peinent à s’insérer sur le marché du travail.

« Au niveau national, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus important que le pourcentage de demandeurs d’emploi global. Il atteint 16% », rappelle Bibi Echati Moussa, directrice de l’association pour les adultes et jeunes handicapés (Apajh), à Mayotte. Sur l’île, où le taux de chômage atteint 30%, le phénomène serait le même. Le nombre d’actifs en situation de handicap en âge de travailler et reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) serait évalué à 5.500 par cette structure. Parmi elles, 300 sont accompagnées par l’Apajh afin de suivre des formations, via la plateforme des parcours renforcés d’accès à la professionnalisation (Pprap). « Nous fonctionnons avec des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, qui délimitent le cadre et le nombre de personnes accompagnées », souligne la directrice. Mais même après avoir été accompagnés, certains restent sans solution. « Il y a parfois des problèmes que l’on a du mal à résoudre. » D’autant que 90% des entreprises du territoire sont des TPE. Elles n’ont donc pas l’obligation d’employer 6% de travailleurs handicapés, qui concerne les entreprises de plus de vingt salariés.

Pour favoriser l’insertion de ces personnes, l’Apajh vient donc d’annoncer la création de la première entreprise adaptée de Mayotte, qui n’emploiera que des personnes handicapées. « Seule la Guyane s’était dotée de ce type d’entreprise dans les Outre-mer », assure la directrice de l’Apajh mahoraise.

Treize personnes en situation de handicap recrutées

A son lancement, d’ici la fin d’année, treize personnes en situation de handicap devraient être recrutées. « Nous sélectionnerons les profils selon leurs compétences et leurs talents », précise Jean-Louis Garcia, président de l’Apajh. Un lancement soutenu par l’État qui accorde 115.000 euros à cette société la première année. « C’est un modèle d’entreprise vertueux qui concilie à la fois le développement économique et l’inclusion des personnes dans l’emploi », souligne Thierry Suquet, le préfet de Mayotte. Ces salariés travailleront notamment pour le service d’aide à domicile du centre hospitalier de Mayotte. « Ils porteront assistance aux personnes vulnérables, qui sortent d’hospitalisation, pour effectuer les tâches ménagères notamment », souligne Bibi Echati Moussa.

Un accompagnement de 24 mois avant l’insertion

L’entreprise adaptée travaillera également avec les sociétés Hop&Go et Transport Salim pour l’entretien et le nettoyage de véhicules. Elles représentent, toutes deux, une flotte de quarante bus. « Nous commençons petit afin de prouver que cette société va être utile pour le territoire. Une entreprise n’embauche pas des travailleurs handicapés, elle cherche des compétences pour faire tourner sa structure, donc il faut que ça marche », souligne le préfet. L’idée sera ensuite de trouver davantage de clients sur le territoire pour gonfler les effectifs de l’entreprise adaptée. « Les travailleurs qui l’intégreront seront accompagnés pendant 24 mois. Le but est ensuite qu’ils s’insèrent dans des entreprises classiques. Et de pouvoir former de nouvelles personnes », poursuit la directrice de l’Apajh à Mayotte.

Comores : Moroni disposé à restituer 49 kilos d’or à l’État malgache ?

Les 28 lingots saisis à l’aéroport de Hahaya, fin décembre 2021, sont gardés à la Banque centrale des Comores. Les autorités comoriennes ont toujours contesté la thèse selon laquelle le métal jaune proviendrait de la Grande île. Mais d’après la presse malgache, les deux pays voisins seraient sur le point de trouver un accord pour la remise de l’or évalué à 2.52 millions d’euros. Une information qu’aucun officiel comorien ne confirme.

Revirement en vue dans le dossier des lingots d’or saisis à l’aéroport de Hahaya ? Deux semaines après la fin du procès qui a vu la condamnation de plusieurs personnalités comoriennes de haut rang, dont l’ex-directeur des aéroports, Moroni pourrait accéder à une autre requête d’Antananarivo et non pas des moindres. L’État comorien ne serait pas opposé à restituer les 49 kilogrammes d’or qu’il garde dans les coffres de la Banque centrale, d’après le journal malgache Midi- Madagasikara. Dans un article paru ce lundi, le quotidien évoque en effet un possible rapatriement du métal jaune, rapportant une déclaration de l’ambassadeur comorien auprès de Madagascar, Caabi El Yachroutu Mohamed. Le diplomate a reconnu que la Grande île a de fortes chances de récupérer l’or qu’il a toujours réclamé. « Je pense que les requêtes de Madagascar concernant le rapatriement des lingots d’or saisis ont de fortes probabilités d’aboutir », aurait-laissé entendre l’ambassadeur, vendredi dernier, en marge de la cérémonie marquant la commémoration de l’armistice de 1918, à la résidence de France à Ivandry. Le représentant comorien a souligné, selon le journal local, que si jamais Moroni devait accéder à une telle doléance, ce serait uniquement pour des raisons d’état.

Les ressortissants rendus, pas les lingots

Nous avons contacté l’ambassadeur via la messagerie électronique WhatsApp pour en savoir un peu plus sur cette sortie médiatique, en vain. Ce dernier a-t-il divulgué par inadvertance un secret d’une haute sensibilité et préfère laisser le vent passer ?

Loin de là nous répond une source interne de la chancellerie qui confirme que l’ambassadeur « ne se reconnaîtrait pas du tout » dans les propos relayés par le journaliste de Midi-Madagasikara. L’auteur du papier a-t-il colporté des mensonges pour éveiller la conscience collective sur le sujet comme le sous-entend un diplomate ? Si tel est le cas, on devrait avoir droit à un démenti. En tout cas, Flash Infos a essayé d’avoir une réaction des autorités comoriennes, mais aucun officiel n’a souhaité s’exprimer. Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’il n’était pas au courant d’une telle histoire. Du côté du ministère des Affaires étrangères, silence radio, pas même le chef de la diplomatie qui avait pourtant accueilli la délégation malgache dépêchée à Moroni, début janvier. Si l’équipe conduite par l’ex-ministre de la Justice malgache a obtenu l’extradition de ses deux ressortissants en moins de quatre jours, elle n’a malheureusement jamais réussi à ramener l’or. Les autorités comoriennes gardent le métal jaune au motif qu’il proviendrait du Mali, selon la justice. Pourtant, le parquet de Moroni avait reconnu après l’éclatement de l’affaire que le métal sortait illégalement de Madagascar avant d’arriver sur les côtes anjouanaises.

En attendant, « toutes les demandes malgaches liées à cette affaire ont été satisfaites. On n’a pas reçu de nouvelles requêtes », assurait, à l’époque, Houmed Msaidié, porte-parole du gouvernement. Alors mensonge ou bourde de l’ambassadeur ? On devrait avoir une réponse dans les prochaines vingt-quatre heures.

Un précédent en Afrique du Sud

En 2020, en Afrique du Sud, les douanes aéroportuaires ont intercepté trois Malgaches avec en leur possession 73.5kg d’or. Mais la Nation arc-en-ciel refuse toujours de le restituer. En guise de représailles, l’État malgache a fermé son ciel aux vols en provenance de Johannesburg. En juillet, la Grande île a également suspendu ses liaisons aériennes avec l’archipel des Comores, qualifié de zone rouge, où le risque de trafic d’or serait élevé, d’après le ministre malgache des Transports. Une décision qui avait suscité incompréhension à Moroni.

Légère augmentation des cas de Covid-19 à Mayotte

« Le nombre de cas confirmés et le taux d’incidence sont en augmentation par rapport à la semaine dernière », prévient l’Agence régionale de santé de Mayotte, ce jeudi 10 novembre. Il y a 76 nouveaux cas détectés du 31 octobre au 6 novembre. Le taux d’incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants) est donc remonté à 25.4, contre 6.4 la semaine précédente.

« Dans ce contexte, il est primordial de rester mobilisé et vigilant. L’ARS rappelle l’importance de se faire dépister dès les premiers symptômes ou au moindre doute, et de respecter l’isolement quand cela est nécessaire afin de limiter la propagation du virus sur le territoire. De plus, face à l’évolution des indicateurs épidémiologiques, il est important d’appliquer les gestes barrières afin de se protéger, que l’on soit en famille, entre amis ou entre collègues : lavage fréquent des mains, aération des lieux clos, distance entre les personnes, port du masque si nécessaire », rappelle l’agence. Les centres mobiles de vaccination seront : ce lundi à M’tsangamouji – dans le village de Mliha ; mardi 15 novembre à Kani-Kéli – dans le village de Mronabéja ; mercredi 16 novembre à Bandrélé, dans le village de Dapani ; jeudi 17 novembre à M’tsamboro – sur la place de la mairie et le vendredi 19 novembre à Koungou – Trévani – à côté de la mosquée.

Des étudiants malgaches en visite au lycée agricole de Coconi

Dans le cadre de son programme de coopération régionale en formation agricole (financement Interreg transfrontalier Mayotte-Comores-Madagascar), le lycée agricole de Coconi a organisé toute une semaine d’échanges et de visites à Mayotte avec ses partenaires malgaches et comoriens. Au programme, découverte des filières à haute valeur ajoutée, avec la vanille et l’ASSM, le chocolat et café avec l’association Café Cacao mahorais, le lait et sa transformation avec Uzuri wa dzia. Également des échanges techniques sur des pratiques agroécologiques, notamment dans le cadre des rencontres Ecophyto, ainsi que des visites chez des exploitants agricoles et des formations sur le PIF (méthode de multiplication des bananiers) et les PNPP (préparations naturelles, alternatives aux pesticides). Les partenaires malgaches sont le Centre d’appui et de formation professionnelle agricole (Cafpa) et la ferme école de Tombontsoa à Antsirabé, centre de formation, le Conseil expérimentation formation en fruits et légumes (Ceffel) à Antsirabé, centre d’expérimentation et d’accompagnement technique, le Relais à Fianarantsoa, entreprise d’insertion avec un volet agricole. Le partenaire comorien est Dahari, une organisation non gouvernementale (ONG) de développement agricole et de préservation des ressources naturelles (daharicomores.org/)

Le deuxième cross des pompiers a lieu, ce samedi, à la Combani

La nouvelle édition du cross départemental des pompiers est prévue, samedi 19 novembre. Les participants s’élanceront de la retenue collinaire de Combani, à 9h. Les résultats sont attendus vers 11h30. Ils auront leur importance puisque des qualifications sont possibles pour le cross national des pompiers organisé en mars en métropole.

Un tournoi multisport sur le plateau de Dembéni, ce samedi

Fort du succès des précédentes éditions du tournoi multisport et sur demande des jeunes de la commune de Dembéni, le service animation et vie étudiante de l’AEJM et ces partenaires (Mésso, la Croix-Rouge, les associations sportives de la commune de Dembéni, les services animation et politique de la ville de Dembéni) organisent une nouvelle édition du tournoi multisport le samedi 19 novembre, de 8h à 15h sur le plateau polyvalent du village de Dembéni.

Le tournoi multisport est ouvert aux jeunes de 13 à 20 ans originaires de la commune de Dembéni et aux étudiants. Il est placé sous le signe des échanges, du partage et de la cohésion. Tout au long de cet évènement, les services prévention santé et insertion professionnelle de l’AEJM animeront des stands afin d’échanger avec les jeunes sur des sujets qui les intéressements. Cette action a été financée par le Département de Mayotte et la DRAJES dans le cadre de la programmation de la Maison des Étudiants.

Six kilos de résine de cannabis saisis à l’aéroport de Dzaoudzi

Le dimanche 6 novembre 2022, à l’arrivée du vol en provenance de l’aéroport Charles-de-Gaulle, les agents de la brigade des douanes de Pamandzi sélectionnent un passager portant une valise et un sac cabine, sortant de la salle de livraison des bagages de soute par la file « rien à déclarer ». Le jeune homme originaire de Mamoudzou et résidant en métropole déclare au service venir à Mayotte pour rendre visite à sa mère. La fouille douanière permet de découvrir 61 savonnettes de résine de cannabis pour un poids total de 6003 grammes. Ces savonnettes, soigneusement emballées dans plusieurs couches de papier aluminium, sont attachées par un scotch et dissimulées au milieu de vêtements féminins.

Placé en retenue douanière, l’intéressé déclare avoir été abordé par un inconnu au départ de Roissy CDG qui lui a confié l’enregistrement du bagage de soute, invoquant un excédent de bagages, ne pouvant être enregistré par la compagnie aérienne. Il déclare également qu’il devait être contacté à Mayotte par le propriétaire de la valise, et avoir été rémunéré 200 euros pour ce transport. Sur instructions de la permanence du ^parquet de Mamoudzou, l’intéressé et les produits stupéfiants sont remis pour les suites judiciaires à la section de recherche de la gendarmerie de Mayotte. L’individu a été condamné, le mardi 8 novembre, à dix-huit mois d’emprisonnement et à une amende douanière de 3.000 euros.

Total pas encore prêt à retourner au Mozambique

Le grand projet Total d’exploitation de gaz naturel au large de Mozambique est au point mort depuis l’arrivée des djihadistes dans le nord du pays. Cette situation a des répercussions locales puisque Mayotte et le port de Longoni doivent en être la base arrière, tandis que l’hôpital de Mamoudzou est censé accueillir le personnel blessé. Auditionné par l’Assemblée nationale, le mercredi 9 novembre, Patrick Pouyanné, le PDG du groupe pétrolier, a annoncé qu’il n’enverrait personne au Mozambique tant que lui-même ne pouvait s’y rendre. Il évoque « le premier trimestre 2023 » pour une future visite sans toutefois donner de certitudes. Sur place, seul le groupe italien Eni a pu commencer sa production (leur site est plus au sud). Le troisième acteur présent dans le secteur est le géant américain ExxonMobil.

Le patron du groupe français a été également interrogé par la députée Estelle Youssouffa sur le prix du kérosène aérien. « Nous avons demandé une diminution du tarif de vente du kérosène aérien. Selon les opérateurs de l’aéroport de Dzaoudzi, Total le vend plus cher qu’ailleurs et cela renchérit considérablement le coût des billets d’avion », a fait valoir la représentante de la première circonscription. Répondant « ne pas être au courant », il a promis une réponse par écrit sans toutefois formuler de promesse.