Les agents de la SMAE – Mahoraise des Eaux ont prononcé un préavis de grève pour le lundi 27 février. La direction leur aurait refusé une prime d’intéressement.

Un scootériste grièvement blessé à Tsoundzou samedi dernier

Un scootériste circulant sur la route nationale à Tsoundzou 1, a subi une agression ce samedi 18 février, aux environs de 21h30 à hauteur du pont à la sortie du village. Le conducteur a reçu une pierre en plein visage, au niveau de l’œil gauche. Blessé grave, ce dernier est actuellement en attente de son évacuation sanitaire. Le lancer de pierre a été fait dans le but de provoquer l’arrêt du véhicule et ainsi, pouvoir dépouiller la victime de son scooter, de son sac et de ses papiers d’identité. Une enquête a été ouverte pour ce vol avec violence. L’agressé est un policier, qui n’était pas en service au moment des faits.

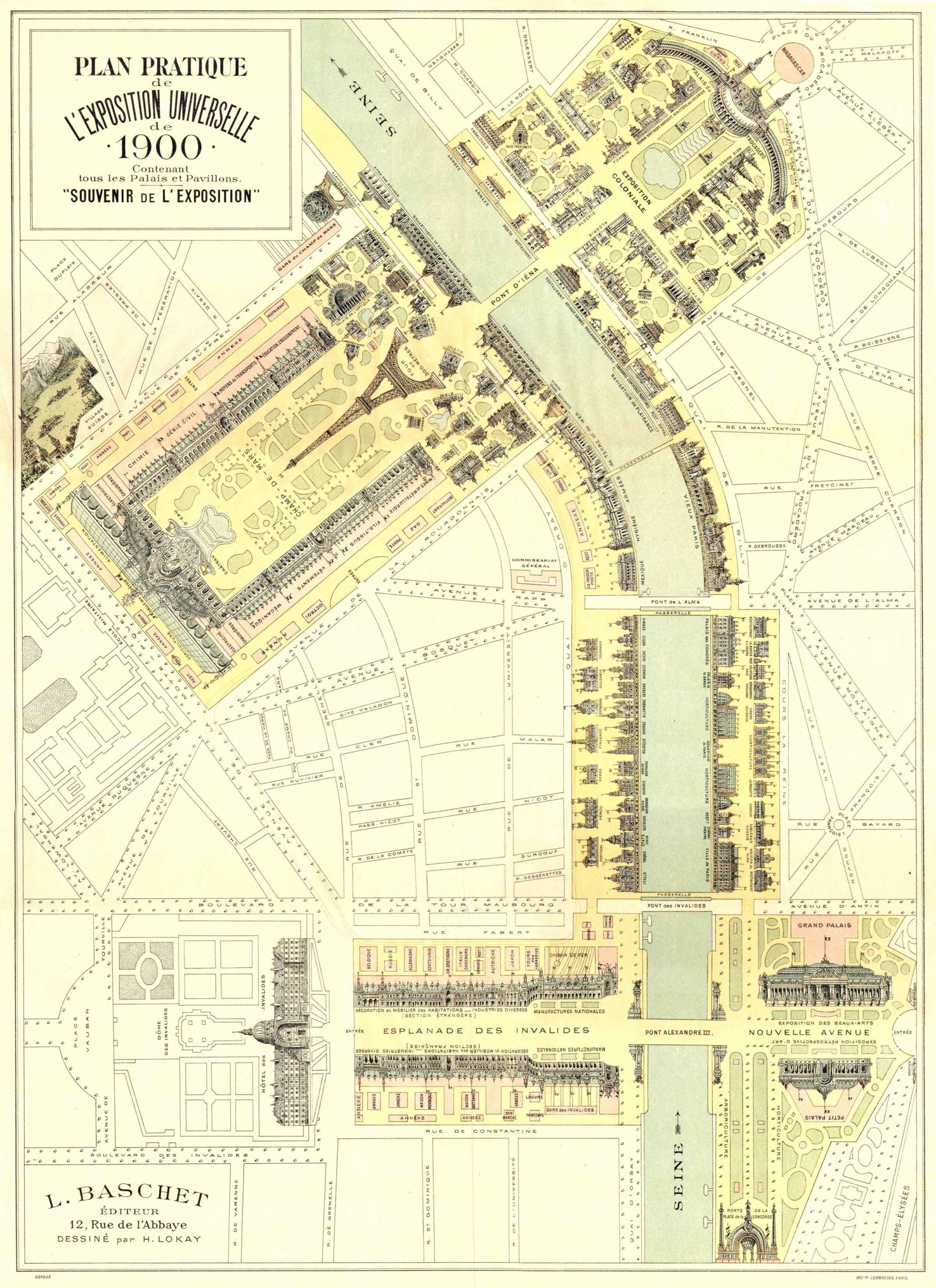

En 1900, Mayotte à Paris

Après 1855, 1867, 1878 et 1887, Paris accueille sa cinquième exposition universelle en 1900. Ayant pour ambition de faire le « bilan d’un siècle », l’évènement réunit une foule inédite et une organisation littéralement monumentale. Mayotte, colonie française, y est présente, même si elle n’a le droit qu’à une petite partie de l’exposition coloniale.

Paris, 1900. Voilà une trentaine d’années que le peuple français s’est remis de la guerre franco-prussienne, a adopté pour de bon la République avec la IIIème du nom, et peut aborder sereinement la période dite de « la Belle époque », synonyme d’avancées sociales et techniques fulgurantes. L’exposition universelle constitue ainsi le point d’orgue de cette époque, l’épicentre des cultures du monde, la grandeur de la France. Inaugurée le 15 avril par un Émile Loubet fraîchement élu président de la République, elle s’étale jusqu’au 12 novembre, mais aussi dans de nombreuses artères de la capitale.

En effet, la solennité du « bilan d’un siècle » se retranscrit dans les chiffres vertigineux de l’évènement. Ce dernier attire plus de 50 millions de visiteurs, un record absolu pour l’époque, et quelque 80 000 exposants venus de 40 pays différents. Les flux humains sont tels qu’ils nécessitent un réaménagement des gares de Lyon, de l’Est et de Montparnasse pour les accueillir. Les réalisations architecturales et techniques sont elles aussi impressionnantes : si l’exposition universelle de 1889 voyait la Tour Eiffel s’ériger au-dessus du Champ de Mars et de la skyline assez basse du Paris de l’époque, celle de 1900 accouche du Grand Palais et du Petit Palais, mais aussi du pont Alexandre-III, et de la gigantesque porte Binet, inspirée de l’art byzantin et trônant place de la Concorde.

Zoos humains

L’exposition universelle du début du siècle voit aussi se dérouler les deuxièmes Jeux Olympiques de l’ère moderne, et nombre d’innovations : trottoir roulant à deux vitesses installé sur un viaduc à 7 mètres du sol, grande roue de 70 mètres de haut, cinéma des frères Lumière, plus grand télescope du monde, moteur Diesel à l’huile d’arachide, ouverture de la première ligne du métro parisien… Et l’exposition coloniale, présentant les peuples et les cultures du monde entier.

C’est au sein de cette dernière, installée en face de la Tour Eiffel, sur la place du Trocadéro, que Mayotte, colonie, et les Comores, protectorats, sont présentés. Tout cela à l’intérieur du « ministère des colonies », à côté des pavillons de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, avant le pavillon de Madagascar, tout au fond. Comme onze ans auparavant, l’exposition coloniale comporte des villages d’indigènes, parfois nommés « cannibales » : les zoos humains. Ces derniers exposent des étrangers, bien souvent des femmes et des hommes colonisés, africains, asiatiques et kanaks. Exhibés dans des enclos, dans des conditions telles que beaucoup ont trouvé la mort au pied de la Tour Eiffel. Une situation qui émouvait déjà les journalistes de l’époque.

« Mais, vers six heures du soir, vous apercevrez, se glissant en cachette le long des murs, trompant la surveillance des gardiens bons garçons, de pauvres Hovas, en chapeau de paille et en manteau ballant, qui viennent contempler le panorama de Tananarive, et là, tout d’un coup, demeurent immobiles, comme fascinés à la vue de la patrie absente, devant cette terre rougeâtre qui semble n’avoir pas encore complètement bu le sang versé…

L’un d’eux surtout m’a fait pitié. Pendant une demi-heure, il resta blotti le long d’un pilier : sur sa figure de simple, des larmes coulaient pendant que ses yeux dilatés semblaient fixer un tout petit point perdu dans la toile immense.

- C’est sa maison, qu’il regarde, m’expliqua le guide ; tous les soirs, il vient la voir ici, et ne peut pas s’en arracher. »

La Croix, 3 juin 1900.

Outre ces exhibitions indignes, l’exposition coloniale permet aux visiteurs de voir ce qui se passe dans les colonies françaises. Si la promesse a été tenue pour les colonies martiniquaise, réunionnaise et guadeloupéenne, Mayotte n’était incluse que dans le bâtiment du ministère des colonies qui, semble-t-il, n’avait pas grand-chose à proposer aux visiteurs. Selon des textes de l’époque, le capitole construit pour l’occasion ne comportait que quelques peintures et sculptures, des timbres et cahiers coloniaux, ainsi qu’une serre coloniale comportant des plantes endogènes de l’archipel des Comores certes, mais aussi de Madagascar, d’Inde ou du Cambodge. Quant au document que nous analysons cette semaine, il a été produit pour l’occasion.

Sixième rentrée pour le collectif CIDE de Mayotte

Les 28 associations membres du Collectif CIDE de Mayotte se sont réunies mercredi 15 février au collège de Passamainty, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle Haki Za Wanatsa. L’occasion d’approuver le bilan 2022 et plus largement de rendre hommage aux actrices et acteurs qui ont mené la campagne Wamitoo (cumulant quelques 4.800 heures de bénévolat) à l’heure où l’Éducation nationale enregistre une hausse de 30% des signalements et où le tribunal judiciaire annonce quant à lui une augmentation record de 300%, avec près du double d’enquêtes suivies et d’ordonnances de placement prioritaire recensées par le parquet.

Au terme des 135 actions de terrain menées en quatre mois de campagne sur ces deux ans de mobilisation, 17.000 enfants et parents ont été mobilisés et 120.000 personnes ont pu être sensibilisées, autour de quatre outils majeurs et d’une journée d’étude universitaire. Concernant les orientations 2023, le collectif et ses 103 adhérents vont favoriser la sensibilisation à l’égalité filles-garçons. Aussi, une des actions consistera à organiser des débats d’adolescents. Ce projet sera lancé officiellement le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, en partenariat avec le Cofrade et l’école supérieure d’ingénieurs de la Réunion.

Dembéni : recherche nouveau restaurateur pour le parc Ounafassi

La ville de Dembéni lance un appel à candidature pour la location d’un conteneur à usage de restauration dans le parc Ounafassi. Le dossier de candidature est à retirer à l’accueil de la mairie et à retourner avant le lundi 27 février 2023 à 12h.

Grand nord de Mayotte : lancement de l’appel à projet « Oulanga iyo dahabou yatru »

La communauté d’agglomération du grand nord de Mayotte (CAGNM) lance l’appel à projets « Oulanga iyo dahabou yatru ». Cet appel à projets s’adresse aux associations loi 1901, aux collectivités territoriales du grand nord, aux entreprises et acteurs privés à compétences environnementales et éducatives et aux porteurs d’un projet lié à la promotion de l’environnement et du développement durable.

Les projets sélectionnés bénéficieront d’un financement, ainsi que d’un accompagnement personnalisé de la part de la CAGNM sur les thématiques suivantes : lutter contre la prolifération des déchets, préserver et restaurer les écosystèmes naturels, améliorer le cadre de vie et la résilience des territoires.

Toute demande de subvention se fera obligatoirement sous format dématérialisé et devra être envoyée au plus tard le mardi 28 mars 2023 à 12h aux adresses courriels suivantes : kathy.simoes@cagnm.fr – pauline.faure@cagnm.fr.

Rectificatif : un séminaire d’éducation aux médias à Mayotte au mois de mai

Un séminaire d’éducation aux médias, en présence du préfet de Mayotte, Thierry Suquet, aura lieu au collège de Kwalé, sur la commune de Mamoudzou, le 24 mai. Si nous avons annoncé que le président de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ex-CSA) serait présent, ce seront plutôt les représentants du comité territorial La Réunon-Mayotte qui assisteront à l’événement. En effet, Zaïnaba Mohamed, membre du comité, a confirmé sa présence. Elle y sera avec Archimède Saïd Ravoay, chargé de mission formation aux Ceméa (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active).

Des contrats pour les communes d’outre-mer en difficulté financière

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, renforcent l’accompagnement des communes ultramarines en lançant un appel à candidature pour la signature de nouveaux contrats de redressement outre-mer. Les Corom sont un dispositif par lequel une commune en difficulté financière s’engage sur une trajectoire de redressement de ses finances et d’amélioration de sa gestion, notamment par une réduction de ses délais de paiement aux entreprises. En contrepartie, l’État soutient ces collectivités volontaires en mettant à leur disposition une assistance technique et une subvention exceptionnelle de fonctionnement, sous condition que la commune atteigne les objectifs définis dans son contrat.

Une première vague de ce dispositif, créé à la suite d’un rapport des parlementaires Georges Patient et Jean-René Cazeneuve, est en cours pour la période 2021-2023. Neuf communes bénéficient ainsi du soutien de l’État pour un montant total de 30 millions d’euros sur trois ans (Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Sainte-Rose, Fort-de-France, Saint-Pierre, Cayenne, Iracoubo, Saint-Benoît, Sada). Les premiers résultats étant positifs, le ministre délégué chargé des Outre-mer a proposé l’extension de l’expérimentation.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, les députés ont adopté un amendement pour consacrer trente millions d’euros supplémentaires aux COROM cette année. Sur cette somme, le Gouvernement consacrera vingt millions d’euros pour l’accompagnement du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), qui s’inscrit également dans une contractualisation avec l’État. Les dix millions d’euros restants viendront ainsi soutenir de nouvelles communes en difficulté. Cette nouvelle vague de contractualisation sera dotée de dix millions d’euros par an pour la période 2023-2025. Un appel à candidatures a été lancé auprès de 31 communes éligibles du fait de leur situation financière dégradée. Ces dernières disposent d’un mois pour transmettre leur candidature.

Les sapeurs-pompiers s’équipent de vidéosurveillance mobile

Régulièrement, les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours de Mayotte doivent faire face à des situations de violence, en intervention et au sein des casernes. Le plan de prévention et de lutte contre les agressions envers les sapeurs-pompiers de décembre 2022 préconise la mise en place de systèmes de vidéosurveillance mobiles utilisés lors d’intervention, appelés caméra-piéton, et fixes sur les bâtiments, pour protéger les centres de secours. Le SDIS de Mayotte s’est doté de ces équipements, dans un souci de protection de ses personnels, de ses casernements, avec la volonté de toujours répondre présent aux demandes de secours.

L’objectif de ces équipements est d’éviter les incivilités ou agressions en intervention, de constater des infractions et de faciliter l’identification des auteurs par la collecte de preuves dans le cadre d’une enquête. Les enregistrements issus de ces caméras sont strictement encadrés par la réglementation et l’accès aux vidéos n’est possible que sur réquisition judiciaire. Le droit à l’accès aux données personnelles s’exerce directement auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Mayotte (contact@sdis976.fr).

Sportif de l’année 2022 : hand et basket règnent cette année !

La Société mahoraise de presse (Somapresse) organisait ce samedi la cérémonie de remise des trophées de la 14ème édition du Sportif de l’année. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies au gymnase Jean-François Hory de M’Gombani, fraîchement inauguré, pour assister à cette grande messe du sport mahorais retransmise en direct sur Mayotte la 1ère. Si le handball est la discipline la plus représentée parmi les lauréats, ce sont deux basketteurs qui ont triomphé dans les catégories reines du sportif et de la sportive de l’année.

« Faire de Mamoudzou la ville la plus sportive de France ! », arguait ce samedi soir le maire Ambdilwahedou Soumaila, sur la scène installée au gymnase Jean-François Hory de M’Gombani, à l’occasion de la cérémonie de remise des trophées de la 14ème édition du Sportif de l’année. Une chose est sûre : en organisant l’événement, la Somapresse participe activement à l’effort communal ! Après plusieurs semaines de vote, les lauréats ont été désignés et récompensés en direct sur Mayotte la 1ère.

Le handball à l’honneur

Équipe masculine (Combani Handball), équipe féminine (ASC Tsingoni), dirigeant de club (Chamsidine Cham, Combani Handball), entraîneur (Badirou Abdou, ASCT), espoir féminin (Dawiya Abdou) ou encore mahopolitaine de l’année (Zaliata Mlamali)… Le handball mahorais a plus que jamais le vent en poupe, glanant à lui seul six des quinze trophées en jeu ce samedi soir. La discipline est aussi un parfait exemple du rayonnement toujours plus accru du sport mahorais en dehors de l’île. « Il y a quelques années, on ne parlait forcément pas de Mayotte au niveau national. Aujourd’hui, les DTN [directeurs techniques nationaux, NDLR] se déplacent et s’intéressent aux talents mahorais », relevait Ahmed Abdou en récupérant le trophée d’espoir féminin de l’année de sa fille, Dawiya, absente de la cérémonie car en stage avec l’équipe de France de handball U18.

L’ombre des Jeux des Îles

Bon nombre des athlètes récompensés préparent d’ailleurs, dans leurs disciplines respectives, les Jeux des Îles de l’océan Indien (JIOI) 2023 qui se dérouleront à Madagascar du 25 août au 15 septembre. « Je vais faire de mon mieux pour représenter Mayotte et ramener au moins une médaille ! », a ainsi déclaré le sprinteur Kamel Zoubert, très attendu sur 100, 200 et 4×100 mètres, en recevant son titre d’espoir masculin de l’année. Élue sportive de l’année, Nasra Ibrahima (Basket Club M’Tsapéré), prépare activement l’échéance aux côtés de la sélection de Mayotte. Rifki Saïd (Vautour Club de Labattoir) disputera lui ses quatrièmes JIOI consécutifs. « Lors de la toute première édition [des trophées du Sportif de l’année], mon oncle avait gagné et c’est moi qu’on avait envoyé sur scène pour récupérer son trophée. C’est toujours resté dans un coin de ma tête ! », s’est exprimé le basketteur, visiblement ému de recevoir le titre de Sportif de l’année 2022.

Le sport pour tous

« Le mouvement sportif ne s’occupe pas que de la compétition, mais aussi du sport au sens noble du terme », a déclaré au micro Madi Vita, président du Comité régional olympique et sportif (Cros) de Mayotte, soulignant l’importance des catégories santé-sport et handisport. Dans cette dernière, la distinction de l’association Handicapable de Mayotte a reçu une standing ovation et des applaudissements appuyés du public.

La soirée a également été rythmée par plusieurs intermèdes sportifs et artistiques, à l’instar d’une démonstration de karaté encadrée par maître Clément, expert fédéral 6ème dan, qui s’est vu remettre une médaille pour son engagement auprès de la jeunesse mahoraise. Enfin, la cérémonie a été marquée par la remise d’un prix spécial au docteur Martial Henry. Connu pour avoir été le premier médecin de Mayotte et ancien vice-président du Conseil général, Martial Henry était également un footballeur hors-pair – capitaine de l’équipe nationale malgache, et de l’équipe de foot Comores-Mayotte.

« Ce qui me donne envie de continuer cette cérémonie, c’est la volonté de mettre en avant le sport mahorais », a déclaré Laurent Canavate, directeur de la Somapresse. « Voir les sportifs de l’île de plus en plus présents sur les chaînes de télévision nationales, ça donne la chair de poule ! », a-t-il conclu, avant de rassembler l’ensemble des lauréats sur scène pendant que Lathéral clôturait la soirée en musique

A Acoua, la situation des écoles alarme la Chambre régionale des comptes

La Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte, qui contrôle la situation financière mais aussi l’exercice de la compétence scolaire d’Acoua, vient de faire douze recommandations à la collectivité. Dont huit de « régularité. »

« La compétence scolaire n’est pas assumée par la collectivité. » C’est l’une des premières constatations faites par la Chambre régionale des comptes qui s’est intéressée à la situation financière, budgétaire et comptable de la commune d’Acoua ainsi qu’à l’exercice de la compétence scolaire. Le dernier contrôle, réalisé sur la période de décembre 2021 à octobre 2022, fait l’objet de douze recommandations donc huit de « régularité ». La commune d’Acoua, composée des villages d’Acoua et de M’tsangadoua, est, avec ses 5.192 habitants, la moins peuplée de Mayotte mais a connu une croissance démographique de 10 % entre 2012 et 2017. Au total, 1.158 enfants, soit plus de 22 % de sa population, sont scolarisés dans l’une de ses six écoles. Mais si les deux établissements de M’tsangadoua ont fait l’objet de réhabilitations importantes entre 2019 et 2021, les quatre écoles d’Acoua sont « en mauvais état », souligne la chambre régionale des comptes. Trois d’entre elles sont situées en zone inondable et « les inondations fréquentes nuisent à la continuité pédagogique », indique le rapport.

D’autant que le bâti subit une pression démographique due à l’augmentation de la population, à l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, et au dédoublement des classes de CP et CE1. « Les carences en matière de pilotage financier des opérations de réhabilitation entrainent des retards de paiement des entreprises, ce qui engendre des retards de chantiers considérables », précise le rapport. Aucune école n’a d’ailleurs été construite sur la période, hormis la mise en chantier, en 2021, d’un nouveau bâtiment comptant six salles de classe. « La réalisation d’investissements nouveaux est soumise à un schéma directeur attendu pour la fin de l’année scolaire 2022 », rappelle la Chambre régionale des comptes. Dans le même temps, aucun établissement ne dispose d’un système d’extincteurs aux normes ou fonctionnel. Le groupe scolaire Acoua 1 a notamment fait l’objet d’une recommandation de fermeture immédiate, qui n’a pas été suivie faute de solution alternative.

Peu de services pour les scolaires

En parallèle, la commune n’offre que peu de services à sa population scolarisée. Le coût moyen annuel par élève s’élève à 552 €, contre 967 € pour la moyenne nationale des communes de moins de 10.000 habitants. « La fourniture de collations à la récréation du matin ne concerne qu’environ 60 % des élèves. Un service de livraison de repas chauds concurrent, intervenant au sein des écoles sans agrément sanitaire au profit d’un tiers des élèves, lui est préféré par certains parents et 10 % des élèves ne mangent pas à l’école », souligne la juridiction pour qui, « cette situation atypique devrait conduire la commune à engager une démarche pour faire évoluer le système de la collation vers un véritable service de restauration scolaire. » La commune a par ailleurs tardé à mettre en place l’organisation des temps d’activité périscolaire, qui n’existe que depuis la rentrée de janvier 2022. « Malgré la perception du fonds de soutien spécifique, versé chaque année depuis 2018 par le rectorat, elle s’était jusqu’alors contentée d’assurer la garderie des seuls élèves de maternelle », poursuit la chambre.

La situation financière de la commune, qui s’est améliorée entre 2017 et 2020, lui a permis cependant de restaurer sa capacité d’autofinancement pour financer partiellement de nouveaux investissements, mais elle s’est de nouveau dégradée en 2021. Cette amélioration doit toutefois être relativisée par le manque de fiabilité des comptes : « la commune, qui n’est pas en mesure d’adopter ses documents budgétaires dans les délais prescrits par la règlementation, ne tient pas de comptabilité d’engagement, ne procède pas aux rattachements d’un exercice à l’autre, et elle n’effectue pas correctement le suivi de ses immobilisations », poursuit le rapport.

Le fonctionnement de la collectivité est en outre fragilisé par une organisation interne déficiente. « Aucune des procédures nécessaires à son bon fonctionnement n’est formalisée à l’image des procédures de commande publique. Elle n’assure aucun pilotage de ses achats ni de sa masse salariale, qui commence à s’infléchir seulement en 2021, en raison d’une diminution des effectifs et des participations de l’État au titre des contrats aidés. En remédiant à l’ensemble de ces dysfonctionnements, la commune pourrait dégager, sans alourdir ses marges d’autofinancement, les moyens nécessaires pour améliorer le cadre de vie de sa population et lui apporter une offre de services davantage en rapport avec les standards contemporains, notamment dans le domaine scolaire », complète la chambre régionale des comptes.

Sept des douze recommandations concernent des obligations budgétaires, financières et comptables. Ce contrôle s’inscrit dans un ensemble de plusieurs contrôles de communes de Mayotte. Jusqu’à présent, la Chambre régionale des comptes a publié ses observations pour Dzaoudzi-Labattoir, Bandraboua et Acoua. Plusieurs contrôles sont toujours en cours d’instruction ou de contradiction.

A la rescousse de la prairie humide de Malamani

Le crabier blanc est en voie de disparition et Mayotte est le deuxième lieu dans le monde où il se reproduit. Pour préserver son environnement, les membres de l’association Gepomay restaurent un des sites où il se nourrit, sur la commune de Chirongui.

« Il n’y a plus que 2.000 crabiers blancs dans le monde. C’est une espèce en danger d’extinction. Et Mayotte est le deuxième lieu où il se reproduit », assure Laurie Gaillard, chargée de mission zone humide et biodiversité urbaine au sein de l’association Gepomay (groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte). Pour permettre à cet oiseau au plumage de neige, au bec bleu et aux pattes roses, de continuer à se nourrir et à se reproduire, six membres de l’association et une bénévole se sont donnés rendez-vous à la prairie humide de Malamani, sur la commune de Chirongui, ce mercredi 15 février. L’objectif : éliminer le maximum de senna tora et de senna alata de la zone. « Ce sont des plantes exotiques envahissantes qui referment le milieu et l’assèche », souligne la chargée de mission. Un phénomène qui engendre la disparition des insectes et des petits animaux dont se nourrissent les oiseaux.

« Nous sommes obligés de revenir une fois par an et nous continuerons à entretenir cette zone humide jusqu’à épuiser la banque de graines qui se trouvent dans le sol. A chaque forte pluie, les plantes se multiplient », décrit la membre de l’association. Pour mener ces actions, le groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte reçoit des financements de la part du programme européen Life Biodiv’om, qui vise à protéger la biodiversité menacée des outre-mer, mais également dans le cadre du plan national d’actions en faveur du crabier blanc démarré en 2019, qui s’étend jusqu’en 2023.

Des balises GPS pour analyser leurs déplacements

La prairie humide de Malamani fait partie des cinq sites où viennent se nourrir et se reproduire les crabiers blancs. Sur l’île, on estime qu’il reste environ 415 couples reproducteurs. Depuis le début du programme, leur population a donc plus que doublé. On recensait 182 couples en 2018 selon le programme Life Biodiv’om. « Nous travaillons avec la société de capture d’images Dronego pour les recenser. Elle prend des photos des sites de reproduction et nous les analysons. Nous estimons ainsi le nombre de nids et donc de couples sur chacune des images », souligne Laurie Gaillard. L’espèce se reproduit principalement à Madagascar, mais également aux Seychelles. Pour analyser les déplacements des oiseaux, l’association a également placé des balises GPS sur onze d’entre eux. « Nous en suivons notamment un parti à Anjouan. Il est revenu en septembre pour la saison de la reproduction puis est reparti depuis », indique la responsable des zones humides.

En parallèle, Gepomay surveille les oiseaux marins et les oiseaux de forêts. « Nous les recensons et nous suivons leurs sites d’alimentation. Nous essayons de protéger certaines zones en limitant l’accès aux mangroves par exemple », précise Laurie Gaillard. D’autant que Mayotte est sur un couloir migratoire.

Les classes médias mises en avant au collège de Chiconi

Le collège Ali Halidi de Chiconi a reçu, mercredi 15 février et vendredi 17 février, une délégation de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille dans le cadre des cordées de la réussite « la presse et les médias ». Celle-ci a d’ailleurs donné un coup de main aux collégiens dans le cadre du concours Jeune reporter pour l’environnement.

![]()

Pendant ces deux matinées, Laurence Gaiffe, responsable des projets d’éducation aux médias, et deux étudiantes, Chloé Bertrand et Lucie Campoy, ont travaillé avec les élèves des classes de 3e et 4e médias de l’établissement, pour les aider à finaliser leurs reportages à destination du concours Jeune reporter pour l’environnement. Cette rencontre fait suite à une série de visioconférences en tutorat, entre octobre et décembre 2022, avec six étudiants de l’ESJ, dont Chloé et Lucie sont les représentantes. François Delattre, principal du collège de Chiconi, ainsi que les professeurs responsables des classes médias, Mickaël Géraud et Laurent Silotia, sont à l’origine de cette venue, avec le soutien du rectorat de Mayotte. Cette initiative a vu le jour suite à trois ans de partenariat entre les deux établissements, mais aussi grâce à la cordée « la presse et les médias », dans laquelle s’insère le lycée polyvalent de Sada avec son option médias, disponible cette année en seconde générale et technologique.

Le concours Jeune Reporter pour l’Environnement, organisé par la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE), encourage les jeunes du monde entier à enquêter, rédiger et produire des reportages sur des questions environnementales locales. Les élèves des classes médias du collège Ali Halidi ont ainsi travaillé sur différents formats, comprenant des articles écrits, des podcasts et des vidéocasts. La délégation de l’ESJ a apporté son expertise, en leur donnant des conseils sur la structure, la clarté et la présentation de leurs travaux. Les journalistes en herbe ont également approfondi des compétences pratiques, telles que la recherche d’informations, la rédaction, l’enregistrement de sons et le montage vidéo, notions déjà abordées en classes avec leurs enseignants. Selon Laurence Gaiffe, « les compétences qu’ils travaillent dans ces projets […] serviront aux élèves dans leur parcours quel qu’il soit, d’apprendre à s’exprimer, d’apprendre à chercher une information, à faire le tri, à synthétiser […], ce sont des choses très importantes ».

Un enrichissement commun

L’expérience a été enrichissante pour les collégiens, qui ont pu aussi en apprendre davantage sur les questions environnementales et leur impact sur leur communauté. Pour Chloé Bertrand, une des deux étudiantes, c’est un bon moyen de partager sa passion du journalisme et de pouvoir échanger sur la façon dont ils s’informent, sur ce qui les intéressent et découvrir un peu plus qui ils sont. Lucie Campoy était intéressée par un travail sur un enjeu environnemental, comme le blanchiment des coraux, le changement climatique ou encore l’impact de l’Homme sur la nature, avec les élèves. Les productions finales seront soumises au concours le 15 mars et accessibles sur le site du média scolaire Cahweb.

Cette collaboration, depuis trois ans, entre le collège Ali Halidi et l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille montre l’importance de l’éducation aux médias et l’impact positif que des partenariats entre les écoles et les institutions spécialisées peuvent avoir sur les élèves. Ces derniers ont ainsi pu bénéficier de l’expertise et de l’expérience de professionnels du journalisme pour produire des reportages, tout en sensibilisant leur communauté aux enjeux environnementaux.

Un groupe de jeunes cagoulés et armés attaquent les gendarmes à Dzoumogné

En début d’après-midi, ce jeudi 16 février, un groupe d’une cinquantaine de jeunes cagoulés et pour certains habillés en boubous, a attaqué les gendarmes mobiles en poste devant le lycée de Dzoumogné. « Très rapidement, des renforts sont intervenus sur site, car les adversaires étaient très nombreux », indique la gendarmerie. Les attaquants armés sont « venus en découdre et attaquaient de manière assez violente, avec de nombreux jets de projectiles ». Les assaillants ont été repoussés avec des grenades lacrymogènes, mais aucune interpellation n’a pu être faite sur place.

Cinq gendarmes blessés

Quelques instants plus tard, les forces de l’ordre se sont replacées au niveau du rond-point à l’entrée sud de Dzoumogné. C’est à ce moment-là que le groupe de jeunes en « a en profité pour attaquer le lycée et commettre des dégradations », ajoute la gendarmerie. Des détériorations qui portent notamment sur des véhicules stationnés à l’intérieur de l’établissement, avec pare-brise et fenêtres brisés. D’après la gendarmerie, cette intrusion était synonyme de « provocation », leur cible étant les forces de l’ordre. Celles-ci ont réussi à faire sortir les élèves pour qu’ils prennent leurs bus, mais des professeurs ont dû rester confinés à l’intérieur des salles le temps que leur parking soit sécurisé. Jusqu’à environ 18h, que les jeunes ont continué à « harceler » les militaires. A la suite de cet assaut, cinq blessés légers sont recensés parmi les forces de l’ordre, dû notamment aux jets de pierres.

Afin de lutter contre ces troubles à l’ordre public, une procédure judiciaire est ouverte. Par suite de ces émeutes, les établissements du second degré de Dzoumogné étaient fermés ce vendredi. Un dispositif était tout de même maintenu par les forces de l’ordre.

Comores : Union africaine : trois juntes militaires demandent l’aide de Moroni

Le Burkina Faso, le Mali ainsi que la Guinée-Conakry, tous dirigés par des juntes militaires, sont suspendus de l’Union Africaine. Ils sollicitent l’Union des Comores, qui prendra la tête de la présidence de l’Union Africaine lors de la prochaine conférence des chefs et de gouvernements, pour plaider en leur faveur.

L’offensive diplomatique se poursuit pour les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et de la Guinée-Conakry. Après la déclaration de Ouagadougou (Burkina Faso), le 9 février, où ils demandaient la levée des sanctions qui visent leurs pays respectifs, Abdoulaye Diop, Olivia Rouamba et Morissanda Kouyaté continuent de rechercher des soutiens. Mercredi, à Addis-Abeba, les trois ministres se sont entretenus cette fois-ci avec leur homologue comorien, Dhoihir Dhoulkamal, dont le pays devait être désigné pour diriger l’Union Africaine (UA), ce dimanche. A l’ordre du jour, leur retour au sein de la communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de l’institution panafricaine. Ces deux organisations ont suspendu le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry en guise de protestations contre les coups d’État survenus dans ces pays au cours de ces trois dernières années chassant au pouvoir les présidents en place. « C’est une visite de courtoisie rendue à un frère. Mais nous sommes venus également féliciter son pays qui s’apprête à prendre la tête de l’Union africaine pendant la conférence des chefs d’États. Pendant nos échanges, il a été question aussi des préoccupations de trois pays, notamment le Mali, le Burkina et la Guinée en ce sens qu’ils sont tous et se trouvent suspendus actuellement de l’UA », a introduit, Olivia Rouamba, la cheffe de la diplomatie burkinabè.

Coups d’État

Avec ses deux autres homologues, ils ont soumis à leur hôte, qui les recevait à l’ambassade comorienne sise à Addis-Abeba (Éthiopie), d’autres dossiers qui les préoccupent tant, notamment les questions sécuritaires. De son coté, Dhoihir Dhoulkamal a salué la démarche et s’est porté garant de faire parvenir aux pays du continent le message. La suspension du Mali des instances et organes de l’UA avait été annoncée le 1 juin 2022, après le putsch des hommes du colonel Assimi Goïta. Il s’agissait du deuxième coup d’État en moins d’un an commis en terre malienne. Même sort pour le Burkina qui a été le théâtre de deux putschs en l’espace de huit mois. Les occidentaux accusent la Russie de soutenir ces régimes. Une implication qui s’expliquerait par la présence au Mali d’instructeurs sont soupçonnés d’être des mercenaires du groupe Wagner (un groupe paramilitaire proche du pouvoir russe). Le chef de la junte burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a récemment exigé le départ des 400 membres d’une force française qui était postée dans le pays, a nié toute présence de cette armée russe de l’ombre.

Insécurité

Un débat qui n’a pas lieu d’être estime le chef de la diplomatie malienne. « Nos pays qui sont des pays africains font face à des difficultés auxquelles ils cherchent des solutions, pour pouvoir apporter des réponses à nos problèmes. On travaille avec tous les partenaires répondant à nos besoins peu importe leur provenance. Nous nous battons contre l’insécurité, les groupes criminels et terroristes qui contrôlent une bonne partie de nos territoires », a expliqué Abdoulaye Diop, balayant les critiques de ceux qui leur proximité avec Moscou. A l’en croire, chaque pays doit être libre de faire ses choix. On devrait selon lui chercher à comprendre les problèmes des pays pour voir comment les accompagner au lieu de les juger. « Je pense que ce serait totalement erroné d’avoir une telle appréciation pour nos pays qui veulent tendre la main à tous les partenaires surtout africains qui sont plus exigeants pour le retour à l’ordre constitutionnels et font peu aujourd’hui pour aider nos pays à sécuriser nos territoires », tranche le ministre malien, qui n’avait pas manqué de critiquer le 15 août dernier l’Organisation des Nations Unies pour son silence après une saisine du Mali qui accusait la France « de tentatives de déstabilisations et de violations » répétées de son espace aérien. Une semaine avant cette rencontre avec le ministre comorien des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, Morissanda Kouyaté et Abdoulaye Diop s’étaient retrouvés au Burkina. A l’issue de cette réunion, un communiqué conjoint et destiné à la communauté internationale annonçant leur volonté de conjuguer les efforts pour faire face au fléau de l’insécurité avait été publié. Dans le continent africain, le terrorisme n’épargne presque aucune région.

Mais c’est surtout au Sahel où la situation s’empire progressivement que les mouvements djihadistes continuent de gagner du terrain.

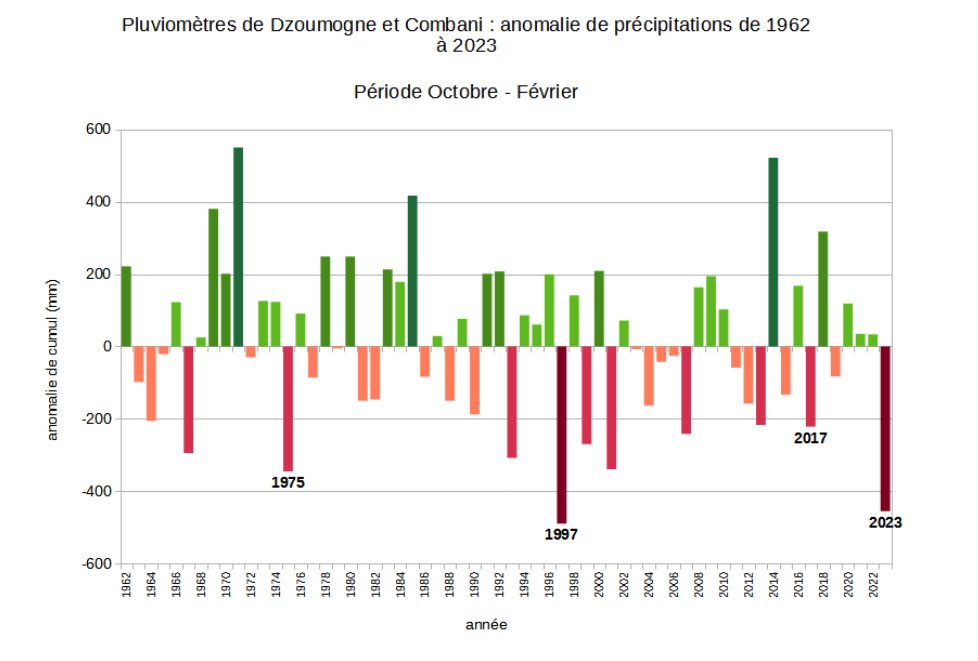

Faute de pluies suffisantes, les deux tours d’eau par semaine sont maintenus

Le comité de suivi de la ressource en eau à Mayotte (Météo-France, le syndicat Les eaux de Mayotte, SMAE, DEALM, ARS, préfecture de Mayotte) a décidé que les tours d’eau hebdomadaire vont perdurer. L’an dernier, à la mi-février, l’île était passée à un tour d’eau par semaine. Un malheur n’arrivant jamais seul, les fortes pluies d’hier entraînent une coupure imprévue sur une bonne partie de Mamoudzou, ce samedi 18 février (voir encadré).

« La ressource en eau à Mayotte est très faible. Les pluies tombées jusqu’à ce jour sont insuffisantes. Il a plu 40 % de moins qu’une année normale à la fin du mois de janvier à Dzoumogné et à Combani, là où se trouvent les retenues d’eau », s’alarme la préfecture de Mayotte, dans un communiqué transmis ce vendredi 17 février. Selon les relevés, il n’y a pas eu un tel déficit pluviométrique depuis 1997, entre les mois d’octobre et février. La situation est pire qu’en 2017, année pourtant compliquée en termes de ressource. Les habitants de Mayotte ne connaîtront pas un passage à un tour d’eau par semaine, comme cela a été le cas à la mi-février 2022 (en 2021, il n’y avait plus de coupure dès la mi-janvier). Quelques semaines plus tard, les robinets avaient pu être réouverts totalement. Cette fois-ci, le comité de suivi de la ressource en eau, composé de Météo-France, le syndicat Les eaux de Mayotte, la SMAE, la DEALM, l’ARS et la préfecture de Mayotte, a préféré maintenir « unanimement » les deux tours hebdomadaires.

Des retenues entre 25% et 30% remplies

La saison des pluies n’est pas encore terminée, mais le communiqué rappelle que les niveaux des deux retenues collinaires, à Combani et Dzoumogné, sont bas. La première était remplie entre 25 et 30 % seulement à la mi-février, contre presque 75 % à la même période en 2022. Celle de Dzoumogné est à 25% en ce moment, c’était 45% en 2022.

Pour ce qui est de la troisième source principale d’eau potable de l’île, l’usine de dessalement d’eau de mer de Petite-Terre, elle ne produit pas toujours pas au rendement prévu (4.700 m3). La SMAE, filiale de Vinci et délégataire du syndicat Les eaux de Mayotte, a d’ailleurs jusqu’à la fin de cette année 2023 pour remédier à ce problème.

Les pluies fortes entraînent une coupure à Mamoudzou

C’est le paradoxe. Il n’y a pas assez d’eau pour remplir les retenues et quand il pleut, les usines de potabilisation ne peuvent pas fonctionner correctement. Dans le village de Mamoudzou et à Cavani, une coupure d’eau est en cours depuis 10h30 et jusqu’à 18h, ce samedi 18 février. Celle-ci a été étendue à M’tsapéré, Ambassadeur, Mandzarsoa, Passamaïnty, Doujani et Labattoir (la coupure y est prolongée par le tour d’eau habituel jusqu’à 5h, demain matin). Un communiqué envoyé, ce matin, par la Société mahoraise des eaux (SMAE), indique que la coupure doit permettre de remplir les réservoirs. « La production de l’usine de Mamoudzou est perturbée par la mauvaise qualité d’eau brute (forte turbidité) provoquée par les pluies d’hier. Pour information, la production de cette usine dépend fortement de la qualité d’eau des rivières qui l’alimentent et qui se trouvent trop chargées de sédiments provenant de ruissellements », décrit la SMAE.

Un groupe de jeunes cagoulés et armés attaquent les gendarmes à Dzoumogné

En début d’après-midi, ce jeudi 16 février, un groupe d’une cinquantaine de jeunes cagoulés et pour certains habillés en boubous, a attaqué les gendarmes mobiles en poste devant le lycée de Dzoumogné. « Très rapidement, des renforts sont intervenus sur site, car les adversaires étaient très nombreux », indique la gendarmerie. Les attaquants armés sont « venus en découdre et attaquaient de manière assez violente, avec de nombreux jets de projectiles ». Les assaillants ont été repoussés avec des grenades lacrymogènes, mais aucune interpellation n’a pu être faite sur place.

Cinq gendarmes blessés

Quelques instants plus tard, les forces de l’ordre se sont replacées au niveau du rond-point à l’entrée sud de Dzoumogné. C’est à ce moment-là que le groupe de jeunes en « a en profité pour attaquer le lycée et commettre des dégradations », ajoute la gendarmerie. Des détériorations qui portent notamment sur des véhicules stationnés à l’intérieur de l’établissement, avec pare-brise et fenêtres brisés. D’après la gendarmerie, cette intrusion était synonyme de « provocation », leur cible étant les forces de l’ordre. Celles-ci ont réussi à faire sortir les élèves pour qu’ils prennent leurs bus, mais des professeurs ont dû rester confinés à l’intérieur des salles le temps que leur parking soit sécurisé. Jusqu’à environ 18h, que les jeunes ont continué à « harceler » les militaires. A la suite de cet assaut, cinq blessés légers sont recensés parmi les forces de l’ordre, dû notamment aux jets de pierres.

Cinq #gendarmes ont été blessés, ce jeudi 16 févier, dans des heurts avec une cinquantaine de jeunes, devant le #lycee de #Dzoumogne. L’établissement était fermé ce vendredi @Gendarmerie #Bandraboua #Mayotte #faitsdivers pic.twitter.com/so6ZV19uYW

— Mayotte Hebdo (@MayotteHebdo) February 17, 2023

Afin de lutter contre ces troubles à l’ordre public, une procédure judiciaire est ouverte. Par suite de ces émeutes, les établissements du second degré de Dzoumogné étaient fermés ce vendredi. Un dispositif était tout de même maintenu par les forces de l’ordre.

Interruption de distribution d’eau dans le nord, jeudi soir

Une interruption nocturne de la distribution d’eau dans les villages de M’tsahara, Hamjago et M’tsamboro a lieu ce jeudi 16 février, de 18h à 6h. Cette coupure d’eau non prévue dans les tours d’eau a pour objectif de remplir les réservoirs de tête de ce secteur, qui ont été déséquilibrés par une casse.

Aide au fret : un appel à projets pour les entreprises locales

La préfecture de Mayotte lance l’appel à projets Aide au fret, financé par l’État. L’enveloppe prévisionnelle pour cette aide publique est d’un million d’euros. L’aide au fret est un dispositif national visant à soutenir le développement économique à Mayotte en accordant une aide pour les entreprises locales qui vise à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits importés par l’entreprise depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour y entrer dans un cycle de production, des matières premières ou produits issus de la production locale expédiés vers l’Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales, des déchets importés de l’Union européenne, y compris depuis ces collectivités territoriales ou des pays tiers, aux fins de traitement, des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales, aux fins de traitement.

Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. Concernant le soutien à l’import et l’export de flux entrant ou sortant d’un cycle de production, une attention particulière sera portée aux projets portés par des petites et moyennes entreprises, et dont preuve sera apportée de l’incitativité de l’aide sur sa compétitivité à l’échelle internationale, ainsi que sur la répercussion de cette aide sur le marché intérieur le cas échéant. Concernant les déchets, une attention particulière sera portée aux projets permettant d’améliorer la salubrité publique et conduisant à la collecte, au traitement et à l’export de déchets ne faisant pas l’objet aujourd’hui d’un traitement satisfaisant.

L’appel à projet est ouvert depuis ce mercredi 15 février et jusqu’au 30 septembre 2023. Des relèves intermédiaires auront lieu les 30 mars et 30 juin 2023. Le dépôt des dossiers de candidature est dématérialisé (https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-a-l-appel-a-projet-aide-au-fret-nation). Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la préfecture de Mayotte : https://www.mayotte.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/2023 ou par mail: sgar-dev@mayotte.gouv.fr

Une cérémonie pour l’école municipale d’excellence sportive

La Ville de Mamoudzou a inauguré l’ouverture de son école municipale d’excellence sportive, le 19 août 2022. Depuis, une équipe d’encadrants suit quotidiennement les inscrits et joueurs de l’école. À l’occasion de la saison 2023, et en vue d’un stage d’entraînement qui se déroulera hors territoire, la Ville de Mamoudzou organise une matinée dédiée au départ des trente joueurs sélectionnés. Ces jeunes joueurs viennent de différents clubs de la commune âgés de 9 à 13 ans. Parmi eux, 17 jeunes participeront à un stage de perfectionnement à Bordeaux du 19 février au 5 mars. La cérémonie se déroulera ce samedi 18 février, à 9h, à la MJC de M’tsapéré.

Ce stage aura pour objectif de faire découvrir le rythme de travail des centres de Formation Français, se confronter aux meilleurs jeunes d’une autre Région mais aussi préparer les tests d’entrée aux pôle espoir de la Réunion et à la section d’excellence sportive de Cavani récemment ouverte (tests qui auront lieux au début du mois d’avril 2023). Ces derniers recevront un pack d’équipement de plus de vingt pièces comprenant quatre tenues d’entrainements, une tenue de présentation, un k-way, un sac à dos et sac à roulette, une paire de baskets et une casquette, etc… Ils seront accompagnés par le responsable de l’excellence sportive et deux éducateurs de la mairie. Ils seront, de plus, accueillis au centre d’hébergement de la ligue Nouvelle-Aquitaine.