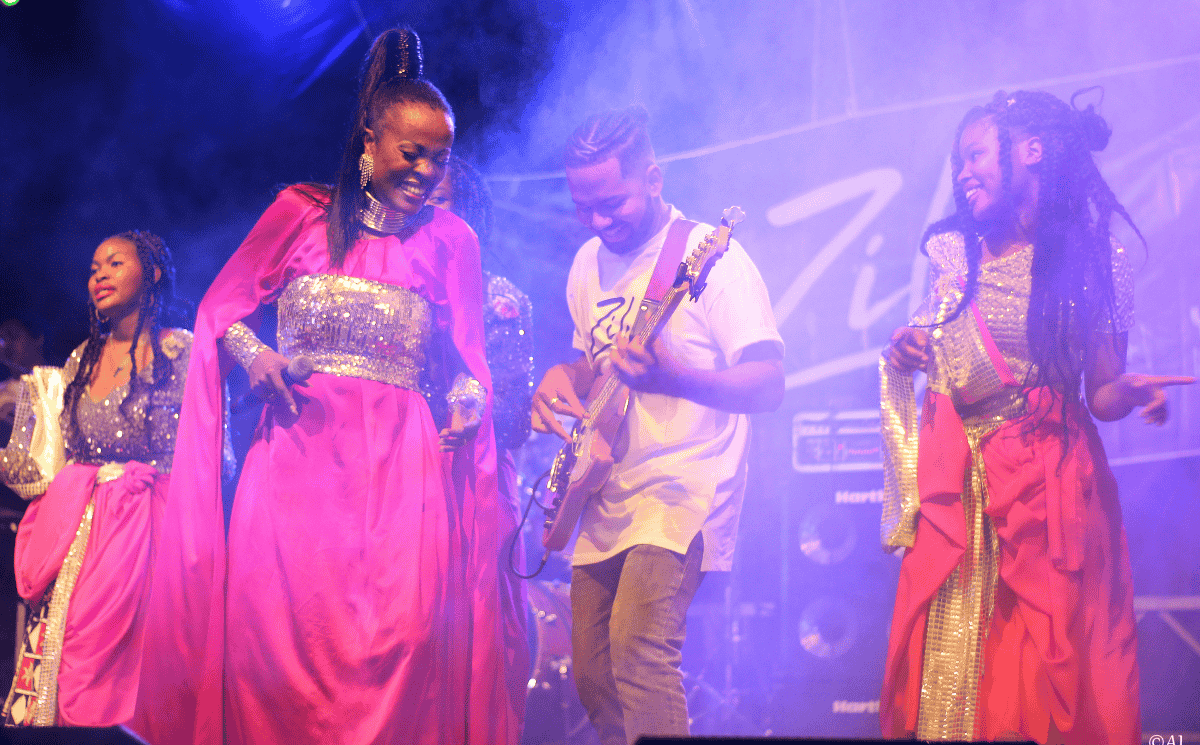

En sommeil depuis quatre ans, le festival de musiques urbaines renaît, vendredi et samedi, à M’tsangamouji. Celui-ci fait la part belle aux artistes mahorais comme Zily, Terrell Elymoor, Meiitod, Youbbée ou Kueena. Un choix assumé par l’Office culturel départemental, qui compte faire renouer le public avec son événement gratuit et populaire.

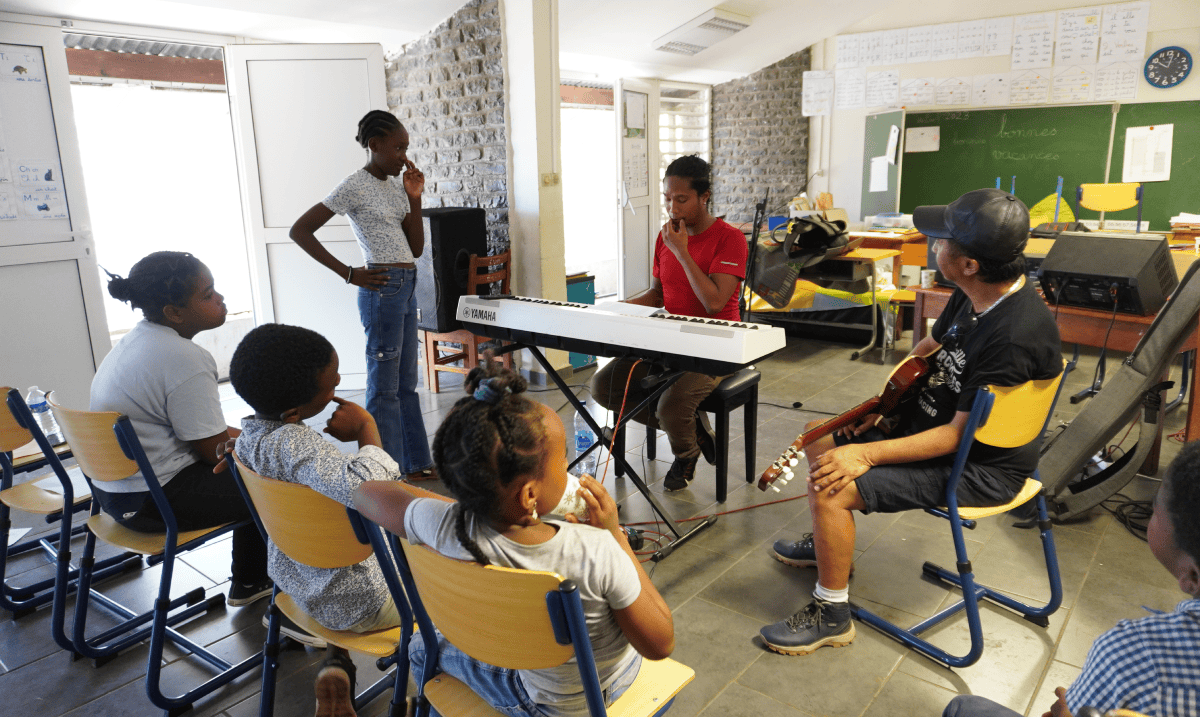

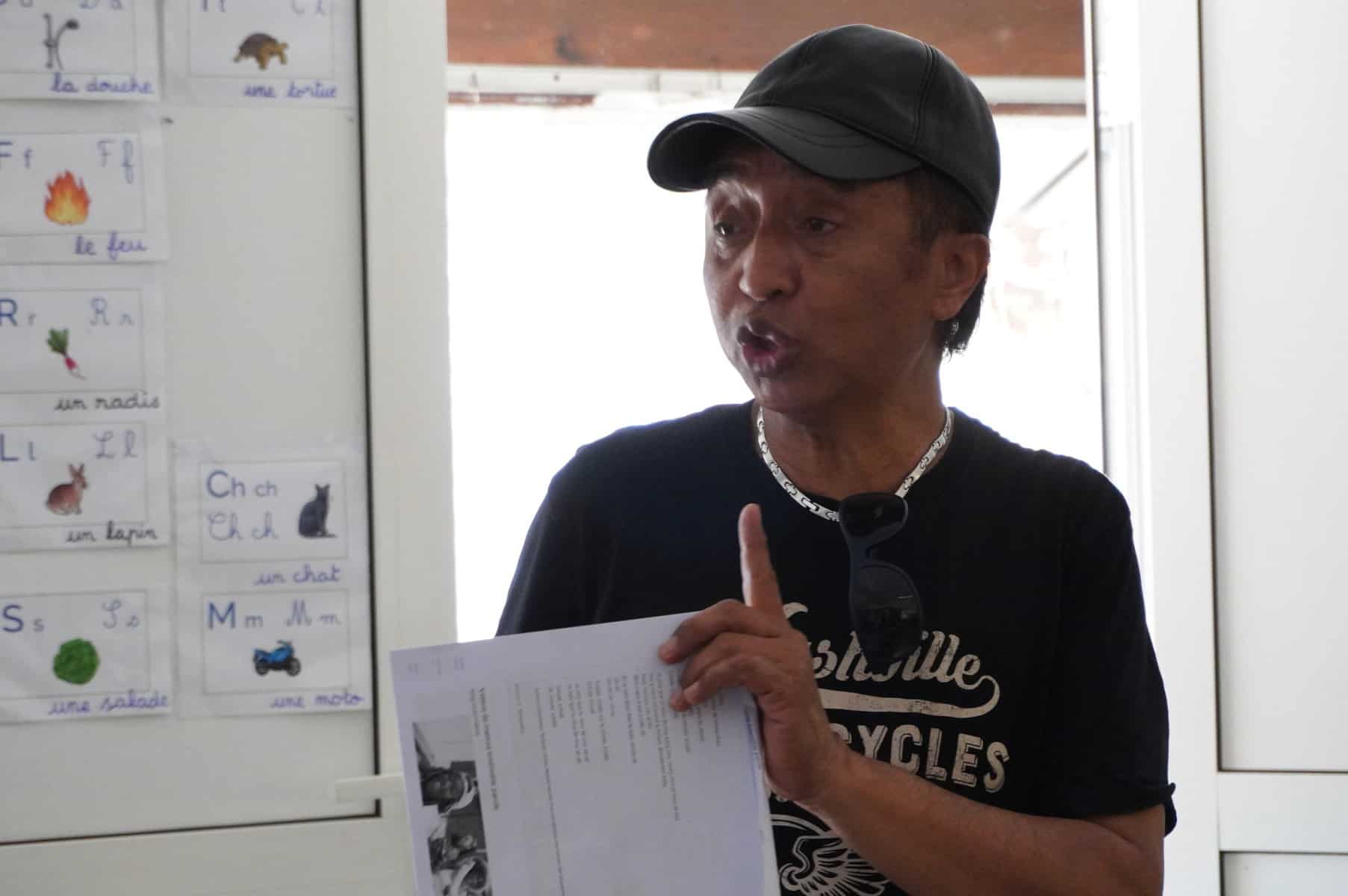

Le festival des musiques urbaines débarque au stade de football de M’tsangamouji, ce week-end. L’événement avait disparu pendant quatre ans et après une deuxième édition qui s’était déroulée sur le terre-plein de M’tsapéré, avec 9.000 entrées à l’époque. Une fois la crise du Covid-19 passée et le retour de son grand frère le Festival de Mayotte en octobre 2022 (les deux alternent chaque année), c’était le moment de faire renaître ce festival axé davantage sur le r’n’b, la soul, le dancehall ou le rap. « La musique urbaine, c’est la musique populaire, qui est écoutée de tout le monde », indique El-Kabir Bin Mohamed, directeur de l’Office culturel départemental.

Pour cette troisième édition, sa structure a fait le choix d’un plateau 100% mahorais, avec une quinzaine d’artistes locaux (le programme en encadré). C’est un souhait assumer afin de mettre en valeur les talents de l’île aux parfums. « On a beaucoup d’artistes mahorais qui sortent de Mayotte et qui sont bien vus à l’extérieur. Quoi de plus logique que les mettre aussi en valeur sur place », poursuit le directeur, qui a invité les artistes au siège du Département, ce jeudi midi. Ainsi, Terrell Elymoor et Zily, récompensés respectivement pour une nomination aux Trace Music Awards 2023 (Goulam est finalement le lauréat de sa catégorie) et deux victoires aux Comores Music Awards, font partie de la programmation. Youbbée et Kueena, lauréate du concours de chant Nyora, l’an dernier, sont aussi de la partie.

« Que tout le monde puisse en bénéficier »

Afin de sortir de Mamoudzou et d’en faire profiter les autres, les deux soirées seront à M’tsangamouji, la commune de l’ouest de Mayotte étant partenaire. « La musique est une passion sociale et culturelle. On pense qu’il faut qu’on aille vers la population pour que tout le monde puisse en bénéficier », estime El Anrif Hassani. Le conseiller départemental de Mamoudzou 1 est venu encourager les artistes en compagnie de ses collègues, Nadjayedine Sidi et Farianti M’dallah. El-Kabir Bin Mohamed renchérit en leur promettant le meilleur matériel scénique possible.

Nouveauté cette année, l’entrée toujours gratuite est dématérialisée. « Ça nous permet de voir comment les artistes sont vus, quel public vient les voir, d’où les gens viennent », explique le directeur, qui ne veut pas en faire un obstacle non plus. « Il ne faut pas que les gens se disent que c’est uniquement sur inscription et qu’ils ne pourront pas rentrer. Vous venez sans inscription, on vous donne un QR code et vous rentrez. »

Et vous en profitez, c’est en tout cas ce qui est promis par les artistes rencontrés ce jeudi midi.

Vendredi 27 et samedi 28 octobre, troisième festival des musiques urbaines au stade de football de M’tsangamouji. Gratuit. Billets disponibles sur : my.weezevent.com/fmu976.

Les artistes de ce troisième FMU

Vendredi 27 octobre, à 17h : scène ouverte puis DJ Chack, 19h05 : Badja Ben, 19h30 : Big F, 19h55 : Maître Tapopo, 20h30 : Wubani Spirit, 21h : Kueena, 21h30 : Naid, 22h : Youbbée et 22h40 : B Junior.

Samedi 28 octobre, à 18h : DJ Innocent, 19h30 : Big Cho, 19h55 : Simao Poulo, 20h20 : Djavera, 20h45 : 976K, 21h10 : Terrell Elymoor, 21h45 : Meiitod et 22h45 : Zily.