La famille de Nadine Seon, arrivée récemment sur l’île, ses amis et une foule d’anonymes ont participé au rassemblement de ce dimanche matin, qui était précédé d’une messe à l’église Notre Dame de Fatima à Mamoudzou. La marche blanche s’est terminée à la pointe Mahabou. La trentenaire, dont le corps n’a pas toujours été retrouvé, était architecte dans un cabinet de Mamoudzou. Mis en examen et placé en détention, son ex-compagnon a avoué en début de semaine le meurtre par étranglement et d’avoir mis la dépouille de Nadine Seon dans une benne à ordures devant un magasin.

Opération Wuambushu : la CRS 8 rappelée en métropole

Les émeutes en métropole, depuis la mort du jeune Nahel à Nanterre, a changé les plans du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. Les forces de l’ordre mobilisées par l’opération Wuambushu en cours (et prolongée récemment) allaient forcément finir par manquer. Ce dimanche, la préfecture de Mayotte confirme « qu’il a été décidé le rappel des effectifs de la CRS 8 mobilisés à Mayotte depuis avril dernier ». Selon nos confrères de Mayotte la 1ère, une partie de ces policiers formés à la lutte contre les violences urbaines a déjà pris l’avion, ce jeudi. De son côté, « le préfet adresse tous ses remerciements aux policiers de la CRS 8 pour leur action au bénéfice de Mayotte et de ses habitants, pour leur engagement sans faille et leur contribution à l’apaisement de la situation sociale dans le département ». Il minimise aussi les conséquences de ce départ sur le maintien de l’ordre sur l’île.

« Ce départ n’altère en rien les capacités d’intervention des forces de sécurité intérieure pour qui la sécurité des Mahorais et des Mahoraises reste la priorité absolue », assure-t-il.

Des solutions pour panser et repenser le foncier agricole en Outre-mer

Le foncier agricole dans les territoires d’outre-mer était au cœur des discussions du Sénat cette semaine. Le rapport n°799 – dont les rapporteurs sont Vivette Lopez, sénatrice du Gard, et Thani Mohamed-Soilihi, sénateur de Mayotte – a été adopté par le Sénat, ce mercredi 28 juin. Ce rapport est le résultat de quatre mois de réflexion et de travail de terrain. L’objectif est de pérenniser la souveraineté alimentaire au sein des cinq départements et régions d’Outre-mer (Drom), ce qui n’est pas une mince affaire au vu de la situation du foncier agricole dans ces territoires.

Le constat est préoccupant pour l’ensemble des départements d’outre-mer : exiguïté des territoires, topographie accidentée ou encore exposition aux aléas climatiques… tous ces éléments propres aux territoires d’outre-mer affectent grandement le foncier agricole. De manière générale, entre 2010 et 2020, la Surface agricole utile (SAU) a nettement reculé dans les Drom (départements et régions d’outre-mer) – à l’exception de la Guyane où cette surface a augmenté de 44%. A contrario, Mayotte a perdu 15% de sa surface agricole, en l’espace de dix ans. C’est d’ailleurs le département où la SAU est la plus menacée d’après le rapport. Cette situation s’explique en partie par la petite taille de l’île et donc plus sujette aux aléas climatiques ainsi qu’aux problèmes économiques. L’explosion de sa démographie entraîne indirectement une raréfaction des terres agricoles car les populations s’y installent.

42% des exploitants mahorais ont plus de 60 ans

Outre cette diminution de la SAU, l’âge des exploitants agricoles est également un problème majeur pour l’ensemble des outre-mer. D’après le rapporteur du Sénat, « aux Antilles, plus d’un tiers des exploitants ont aujourd’hui plus de 60 ans, contre 25% dans l’Hexagone – le pourcentage monte à 42% à Mayotte. Ce territoire est d’ailleurs celui où les chefs d’exploitation sont les plus âgés avec une moyenne de 57 ans, à rebours de la population générale qui est la plus jeune de France ». Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : une retraite agricole qui est particulièrement basse, un désordre foncier qui bloque les transmissions entre générations (occupations sans titre ou indivisions des terres non réglées) ou encore des jeunes qui manquent de moyens financiers.

Enfin, la multiplication de terres incultes et des friches aggrave le tout et empêche la remise en culture des terres. Les procédures qui pourraient contraindre les propriétaires sont peu utilisées et ces friches sont trop souvent requalifiées en espace naturel ou forestier – des espaces qui deviennent donc protégés de toute exploitation. Cette situation a empêché la production agricole de croître aussi vite que la démographie. Résultat : les populations d’outre-mer subissent les conséquences de cette tension de la production agricole. Cette situation est d’autant plus préoccupante à Mayotte où, d’après l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), « la croissance de la population est particulièrement dynamique ».

Tendre vers un avenir plus vert ?

Afin de remédier à ce constat, les sénateurs porteurs de ce rapport ont proposé quatre axes principaux comprenant en tout vingt recommandations. La première grande résolution consiste à sauvegarder les terres agricoles déjà cultivées. Cette sauvegarde passe par le renforcement des moyens financiers des Safer en outre-mer – les Safer sont des sociétés qui permettent à tous les porteurs de projet viable de s’installer en milieu rural – mais cette sauvegarde passe aussi par la création d’une « politique ambitieuse de l’eau pour l’agriculture ». Le rapport précise qu’il faudra renforcer l’ensemble des barrages et des réseaux d’irrigation dans l’ensemble des territoires d’outre-mer, mais plus spécifiquement à la Martinique et à Mayotte qui sont les régions les plus touchées par la crise de l’eau.

Le deuxième axe vise à reconquérir les terres agricoles exploitables en durcissant la procédure des terres incultes et en créant une taxe sur les propriétaires qui refusent la remise en culture de terres en friches. Une fois ces terres agricoles à nouveau exploitées, il faudra recenser l’ensemble des terres exploitées par les particuliers et par l’État. D’après les sénateurs, « les pouvoirs publics (État, départements, régions, communes, EPF) détiennent des terrains inexploités dont il faudrait inventorier le potentiel agricole ». Malgré l’étroitesse du foncier agricole dans les Drom français, les surfaces à exploiter pour couvrir 100% des demandes en fruits et en légumes semblent atteignables. D’après le rapport, « il faudrait augmenter la SAU de l’ensemble des territoires de 10% ».

Le troisième point de ce rapport a pour objectif de permettre une meilleure transmission du foncier agricole afin d’assurer la relève des générations. Ce point doit s’articuler autour du renforcement de la loi dite Letchimy de 2018 et il s’agit de créer une plateforme centralisée de publicité des projets d’acte de vente ou de partage et de mieux encadrer les successions de terre entre héritiers. Cette transmission du foncier passe aussi par une nouvelle étude des retraites des agriculteurs avec un mécanisme de préretraites pour les exploitants agricoles ultramarins. Enfin, cette transmission du foncier agricole peut aussi passer par la promotion du fonds agricole moderne (inclure des baux ruraux et sécuriser juridiquement les locations de terrains).

Le dernier axe envisagé par les sénateurs concerne l’aménagement des terres dans une perspective d’agriculture durable. Cet aménagement passerait par un entretien des pistes agricoles et une remise à niveau des terres forestières. En parallèle de cette démarche, le rapport stipule qu’il faut permettre aux agriculteurs de vivre sur leurs terres et les rendre ainsi indissociables à la vente des terrains agricoles adjacents.

Ce jeudi 6 juillet, si les émeutes en France ne provoque pas un nouveau report, le comité interministériel pour les Outre-mer (CIOM) doit se réunir. Ce sera l’occasion pour les ministres de réfléchir à la mise en œuvre de l’ensemble de ces recommandations afin d’atteindre l’objectif de la souveraineté alimentaire d’ici 2030 qu’ils promeuvent à chaque déplacement dans les territoires ultramarins.

Saison des baleines : ce qu’il faut savoir avant de partir à leur rencontre

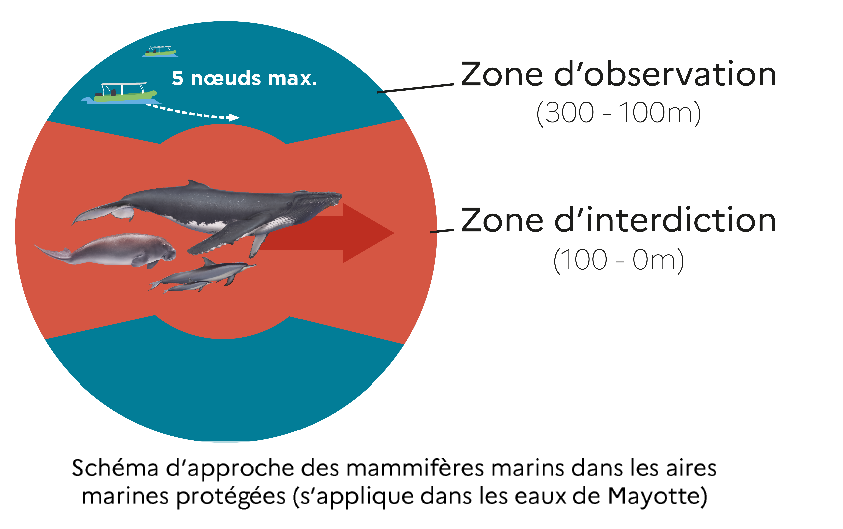

Depuis début juin, plusieurs baleines ont été observées à Mayotte. Deux d’entre elles présentent des blessures qui semblent récentes. De nombreux curieux se sont déjà lancés à la recherche de ces animaux majestueux. Pour faire de cette rencontre un véritable moment de respect et notamment avec les individus les plus fragiles, le Parc naturel marin de Mayotte rappelle la réglementation nationale à appliquer.

A Mayotte, l’observation des baleines bénéficie de conditions d’observation particulièrement favorables. Dans la mesure où il est précautionneusement encadré, il contribue au développement économique local et participe à la sensibilisation de la population à l’environnement marin. « Si les baleines à bosse choisissent les eaux de Mayotte, c’est parce que le lagon propose des conditions très propices pour leur reproduction », explique le Parc naturel marin. Après la période de nourrissage dans les eaux froides, les baleines se rendent, durant l’hiver austral, dans nos eaux plus chaudes pour s’accoupler, mettre bas, se reposer et élever leurs petits. « Durant cette période, elles ne se nourrissent pas et vivent donc sur leurs réserves, ce qui les rend vulnérables », prévient le Parc.

Des baleines à bosse vulnérables

Depuis le début de la saison, deux individus blessés ont déjà été observés. « L’un présente une plaie importante au niveau du dos et l’autre une blessure au niveau de la dorsale », observe le Parc marin. Ces individus sont donc davantage vulnérables que leurs pairs et il est d’autant plus important de respecter la réglementation d’approche en vigueur pour ne pas les déranger. Depuis 2021, une nouvelle loi nationale s’applique à toutes les aires marines protégées, dont fait partie le Parc naturel marin de Mayotte, ce qui couvre 69.000 km² autour de l’île. « La loi encadre la manière d’approcher tous les mammifères marins en interdisant la perturbation intentionnelle », complète l’organisme. Cette réglementation a pour but de protéger les mammifères tout en privilégiant la pérennité de l’activités d’observation.

Une approche réglementée

Certes, observer une baleine dans son milieu naturel est un moment inoubliable, mais la migration des baleines à bosse dans les eaux mahoraises étant un moment essentiel de leur cycle de vie, cela engage à les protéger en appliquant certaines règles : l’approche des mammifères marins est interdite à moins de 100 mètres ; deux navires maximum sont autorisés dans la zone des 300 mètres ; la vitesse est limitée à cinq nœuds dans la zone des 300 mètres ; l’approche est interdite par l’avant et par l’arrière des mammifères marins. « La perturbation intentionnelle des mammifères marins est une infraction punie par la loi. Elle est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros, pour une personne physique et 3.500 euros pour une personne morale », rappelle le Parc.

Si vous observez une baleine en détresse ou morte, il faut rester à bonne distance et alerter le REMMAT par téléphone au 06 39 69 41 41. Dans la mesure du possible, restez sur place jusqu’à l’arrivée des personnes disposant des autorisations réglementaires pour intervenir sur ces espèces protégées.

Comores : Une mission de l’Onu à Moroni pour prendre le pouls avant les élections

Une délégation des Nations unies a rencontré politiciens et acteurs de la société civile comorienne afin de recueillir leurs impressions sur le climat qui règne dans le pays à moins d’une année des échéances électorales. Les conclusions de la mission permettront de donner une réponse à la requête du gouvernement comorien qui a sollicité un appui pour l’organisation des scrutins présidentiel et gubernatorials.

La délégation onusienne dépêchée à Moroni depuis le 18 juin a achevé sa mission, ce jeudi 29 juin. Pendant plus de dix jours, ces quatres experts des Nations Unies ont enchainé les rencontres avec les différents acteurs avec comme ordre du jour : les élections présidentielle et gubernatoriales, dont la campagne doit, sauf changement de dernière minute, débuter au mois de décembre prochain. Suite à une demande d’assistance formulée par les autorités comoriennes, l’ONU a donc envoyé cette équipe dans l’archipel pour prendre la température. Sa mission était selon le ministère comorien des Affaires étrangères d’évaluer le processus électoral, officiellement lancé avec la mise en place de la commission électorale nationale indépendante (Ceni). Au lendemain de son arrivée, la délégation s’est entretenue avec le ministre de l’Intérieur, Fakridine Mahamoud Mradabi, qui assurait l’intérim de son collègue des Affaires étrangères. « Les échanges entre les deux parties ont porté sur les prérogatives et les dispositions à mettre en place pour que les élections soient libres, inclusives et transparentes. Le ministre est revenu sur la procédure d’apaisement et d’inclusion engagée par le chef de l’État, Azali Assoumani, et a assuré la disponibilité et le souhait du Gouvernement de renforcer le dialogue avec toute la classe politique nationale », écrivait le service de communication de la diplomatie comorienne, le 19 juin. Mais le lendemain, la mission a continué les entretiens avec d’autres personnalités et institutions.

Intimidation

L’ancien gouverneur de la Grande Comore, a eu l’occasion d’échanger avec eux. « Nous avons montré notre disponibilité à discuter avec le pouvoir sur les cinq points que constitue la lettre de l’opposition adressée à Azali Assoumani. Ensuite, nous avons évoqué d’autres points concernant la sécurisation des élections. Par exemple, le recrutement des bénévoles nationales à raison de deux personnes par bureau de vote. Ces observateurs doivent être mandatés par les Nations unies », a rapporté, Mouigni Baraka Said Soilihi, qui a exigé la publication des résultats par voie digitale ou encore la prolongation de la période de recensement conformément à « leur constitution ». Cette dernière, mentionne une révision des listes électorales chaque année pour une période d’au moins un mois. Au niveau des organisations féminines de la société civile, le discours n’a pas vraiment changé. « En gros, on a expliqué le climat de méfiance qui prévaut envers les institutions, les traumatismes des élections de 2019 et l’absence de libertés publiques malgré les déclarations du gouvernement. Nous avons relevé le climat d’intimidation et de la nécessité d’assurer une sécurisation internationale des élections si l’on veut que les électeurs se déplacent aux urnes », a confié une des participantes. Aux Comores, la femme est toujours écartée aussi bien dans les instances de décision que dans les partis politiques.

« La préoccupation du gouvernement est d’organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Les experts de l’Onu sont là pour échanger avec les parties prenantes. Après cette mission, un rapport sera remis au secrétariat général qui sur la base de celui-ci saura quelle assistance le pays a besoin », a souligné Fayçoil Mohamed Djitihadi, directeur général des affaires politiques et juridiques au sein du ministère comorien des Affaires étrangères. Il a précisé qu’à défaut de pouvoir apporter de l’aide dans le domaine sollicité, le bureau de New-York peut se tourner vers les autres partenaires à l’instar de l’Union Européenne. « A chaque élection, il y a une mission onusienne qui vient sur place et enchaine des consultations avec les médias, les partis politiques et la société civile, pour connaitre leurs préoccupations. Après, ils décideront s’ils enverront des observateurs ou apporteront de l’aide », a relevé une source onusienne. Lors des dernières échéances électorales de 2019, décriées par l’opposition et de nombreux observateurs présents, l’Onu n’avait pas été saisie à temps. Va-t-elle s’impliquer cette fois-ci ? Possible puisqu’à la veille de la prise de fonction d’Azali Assoumani à la tête de l’Union africaine, António Guterres, secrétaire général de l’Onu, avait promis l’accompagnement de son institution.

Libération des prisonniers

Depuis, le gouvernement comorien essaie de tendre la main à l’opposition qui refuse d’accorder une crédibilité au processus électoral en cours qu’il juge « biaisé » d’avance. Les opposants au régime continuent de dénoncer l’adoption de plusieurs lois qui risquent de limiter selon eux l’espace démocratique : exclusion des binationaux, instauration d’un système de parrainages. La récente nomination des treize membres de la commission électorale nationale indépendante sans aucun représentant de l’opposition, le parlement étant acquis au parti présidentiel, ne soigne en aucun cas l’image d’Azali Assoumani. Pour prendre à témoin la communauté internationale, le Front commun des forces vives regroupant opposition nationale et société civile a adressé un courrier au numéro un de l’Onu, le jour même de la venue de la délégation. Dans cette lettre, le front réitère sa disponibilité à un dialogue pour sauver le pays seulement sous les auspices de l’Onu, de la Ligue arabe, mais pas seulement. Autre condition posée : la libération des détenus politiques, le retour des exilés sans risque de représailles et l’inclusion de la diaspora dans à ce cadre de concertation. Samedi, les autorités judicaires auraient accepté de lever les mesures de contrôle judiciaire qui frappaient certains opposants restés au pays. Seulement ceux qui formuleraient la demande.

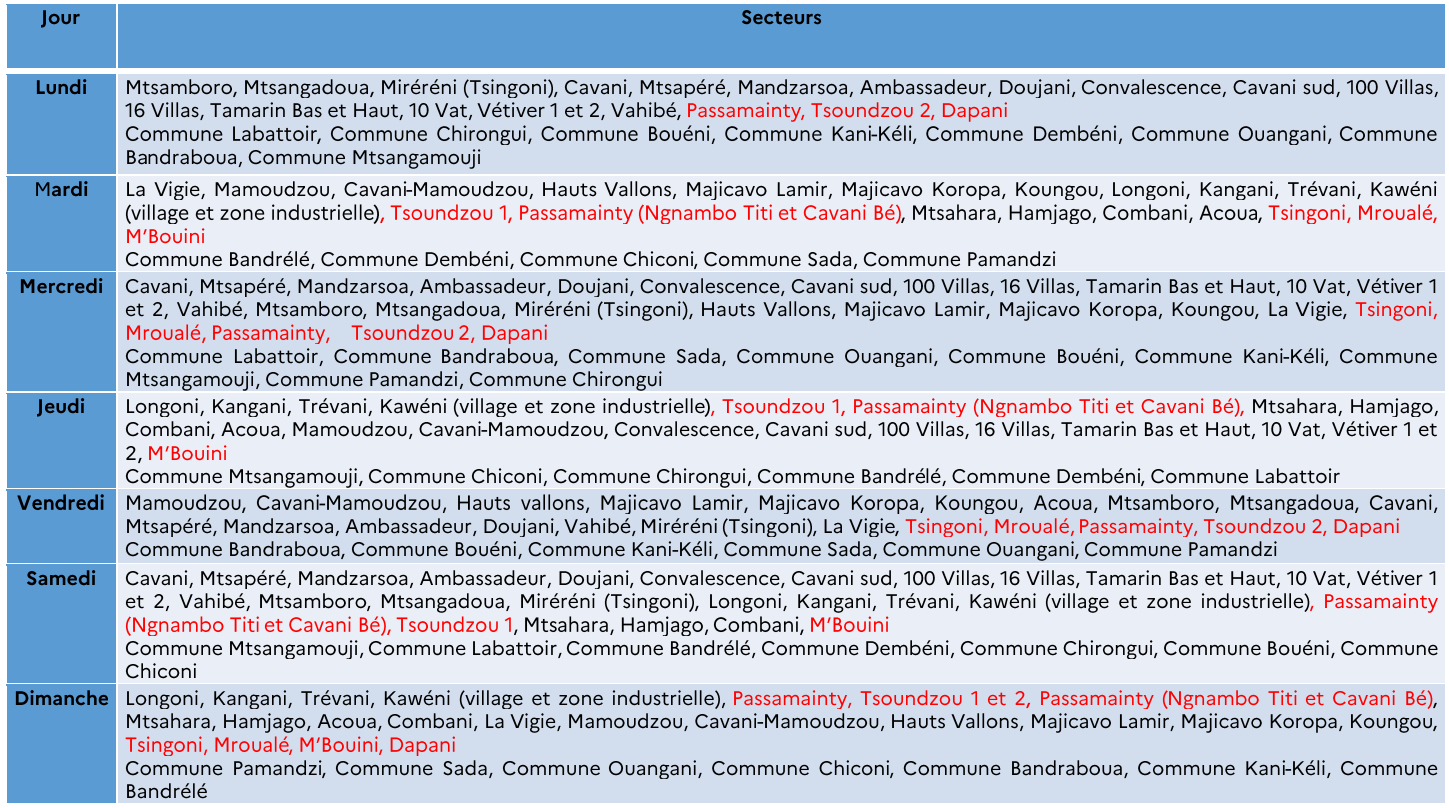

Crise de l’eau : des coupures d’eau plus longues à partir du lundi 3 juillet

Le niveau d’eau des retenues de Dzoumogné (22% de sa capacité) et Combani (43%) étant trop bas à cause de la sécheresse, le comité de suivi de la ressource en eau a décidé, ce vendredi, de modifier les horaires des quatre coupures hebdomadaires. Alors qu’elles sont programmées de 17h à 7h le lendemain d’habitude, elles passeront de 16h à 8h à partir du lundi 3 juillet. Cette mesure d’urgence s’explique par le trop faible impact du passage à une quatrième coupure. « Si les premières coupures ont permis des économies importantes, le quatrième tour mis en place le 12 juin dernier n’a pas atteint ses objectifs. Ainsi, une semaine après l’instauration de cette nouvelle coupure, la consommation en eau du département avait augmenté par rapport à la semaine précédente », note la préfecture de Mayotte.

Autre changement, le découpage actuel des communes n’est pas suffisant car « la répartition des tours d’eau par commune ne permet pas d’équilibrer la distribution et la production d’eau sur le territoire ». Un nouveau calendrier sera donc mis en place pour que des villages d’une même commune ne soient pas sur le même rythme. Par exemple, les deux villages de Tsoundzou (1 et 2) ne seront plus coupés le même jour, sauf pour l’interruption du dimanche soir.

L’efficacité de ces nouveaux horaires et ce nouveau découpage auront une incidence sur le nouveau calendrier avec une cinquième tour qui sera mis en place la semaine suivante. « La mise en place annoncée d’un cinquième tour nocturne début juillet dépendra de l’efficacité de ces ajustements. Si les tours d’eau nocturnes n’atteignaient pas leurs objectifs, des mesures plus contraignantes devraient être rapidement mises en œuvre », prévient d’ores et déjà la préfecture, avant d’insister sur les bons gestes et le respect de « l’arrêté préfectoral de limitation des consommations en eau (non nettoyage de voitures, des façades…) ».

Faute de personnel, les maternités de Mramadoudou et Dzoumogné ferment ce lundi

Les problèmes de recrutement de personnel se suivent et se ressemblent dans les établissements de santé de Mayotte. Avec les vacances et la mauvaise publicité créée par l’insécurité, la décision a été prise de fermer les maternités de Dzoumogné et Mramadoudou, à partir du lundi 3 juillet. Les femmes enceintes seront redirigées vers Kahani, Mamoudzou et Petite-Terre, qui restent ouvertes.

Alors que le département de Mayotte connaît un nombre toujours plus élevé de naissances (10.730 en 2022), les maternités peinent à suivre le rythme. Les difficultés de recrutement, notamment en période de vacances, n’arrangent rien. « Face à ces difficultés et compte tenu de la situation à Mayotte, avec un seul établissement de santé, il est nécessaire d’envisager une réorganisation des maternités. L’objectif essentielle de cette réorganisation est de sécuriser la prise en charge des patientes en optimisant l’utilisation des ressources disponibles », indique d’ailleurs le CHM, qui a dû prendre une décision radicale, la fermeture à partir du lundi 3 juillet des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou. En ne laissant que les trois autres ouvertes (Kahani, Mamoudzou et Petite-Terre), le CHM compte « assurer une prise en charge de qualité et en toute sécurité pour les parturientes ainsi que des accouchements ».

Il faut contacter le Samu avant

La direction du CHM rappelle que « dans tous les cas, avant de se présenter à la maternité la plus proche, les usagers sont invités à contacter le Samu Centre 15. Le recours au Samu avant de se rendre à la maternité permet de garantir une évaluation préliminaire de la situation médicale de la patiente et de prendre les mesures appropriées », précise-t-elle.

Celle-ci ne désespère pas avoir des renforts nationaux via la réserve sanitaire. Elle travaille avec l’Agence régionale de Santé en ce sens. « En fonction de l’évolution de la situation, toute nouvelle mesure sera communiquée à la population », est-il souligné.

Jeux des Iles 2023 : un groupe de footballeurs confirmés sélectionnés pour Madagascar

La sélection mahoraise pour les Jeux des Iles de l’océan Indien 2023 est tombée, ce vendredi 30 juin. En tout, 25 joueurs représenteront l’île à Madagascar, dont le capitaine de l’AS Jumeaux de M’zouazia, Dina Kamal Ben Djadid. Gardien de la réserve de l’AJ Auxerre, Ilam Djailane en fait également partie.

Troisième des derniers Jeux en 2019 à Maurice et finaliste de l’édition précédente, la sélection mahoraise d’Abidi Massoundi se sait forcément attendue. Elle a donc décidé de compter sur un groupe qui a de l’expérience, pour aller à Madagascar, du 23 août au 3 septembre. En effet, plusieurs joueurs connaissent l’enjeu, puisqu’ils ont fait partie du voyage à Maurice en 2019. On peut citer le gardien Hanafi Attoumani, l’arrière droit Houssame Dini Boinali, Raffion « Dol » Abdou-Saïd, Chasmoudine « Chamou » Athoumani ou Ymadoudine Abdou. Capitaine de l’AS Jumeaux de M’zouzia, Dina Kamal Ben Djadid fait aussi partie des leaders de cette équipe. Parmi les représentants du championnat mahorais, on retrouve des joueurs bien connus comme Antoissi Loutoufi, le buteur du FC M’tsapéré, Karim Abdourahim, ou le milieu Adifane Noussoura.

Un joueur d’Auxerre dans les buts

La nouvelle sélection intègre également Ilam Djailane. Cette saison, le jeune gardien de l’AJ Auxerre a été souvent remplaçant en équipe réserve (National 2), mais il a pu terminer la saison dans les cages. C’est la première fois que le joueur formé au FC Labattoir représentera Mayotte en senior, alors qu’il l’a déjà fait en équipe jeunes. Évoluant dans la même division que le portier, El-Oihab Abdou a connu une saison compliquée avec Jura Sud, étant longuement blessé. En National 3, Ansar Ben Ahamada Combo (Avoine Olympique Chinon Cinais), ayant décroché la montée avec son club, fera partie des hommes en forme. Plus « exotique », l’équipe intègre deux Mahorais évoluant dans des championnats d’Europe centrale. A savoir, Moustoifa Aphèze, qui joue au FC Wacker Innsbruck en Autriche, ainsi que l’attaquant Ida-Yasser Mzé, du FC Veyrier, en Suisse.

Comme habituellement, il y aura aussi des représentants du contingent mahorais à La Réunion, puisque le vétéran Habib Maoulida (AF Saint-Louis), Toiyardine Issoufi (US Sainte-Marienne) et Mouritaza « Taouz » Houmadi (AS Jeanne d’Arc) partiront aussi à Madagascar.

Pour rappel, le tournoi a été annulé pour les filles, Madagascar ayant dû réorganiser son événement, faute de garanties sécuritaires. A la place et en compensation, elles devraient participer à un autre tournoi chez l’un des participants des Jeux.

La sélection complète

Gardiens : Hanafi Attoumani, Ilam Djailane et Farti Youssouf. Défenseurs : Ymadoudine Abdou, El-Oihab Abdou, Houssame Dini Boinali, Archimed Djanfar, Habib Maoulida, Raffion « Dol » Abdou-Saïd, Toiyardine Issoufi et Faydine Soilihi. Milieux de terrain : Moustoifa Aphèze, Saïd Abdou Bakri Doukaini, Mouayad Majani, Ansar Ahamada Combo, Adifan Noussoura, Djmal Houmadi, Nicolas Tassaro et Dina Kamal Ben Djadid. Attaquants : Mouritaza « Taouz » Houmadi, Chamsoudine « Chamou » Athoumani, Antoissi Loutoufi, Ida-Yasser Mze, Karim Abdourahim et Moussa Soulaimana.

Douzième édition de l’Expo « Made in Mayotte » du 5 au 22 juillet

L’expo « Made in Mayotte » est organisée par l’association Made in Mayotte. Cette année, la douzième édition se déroulera du 5 au 22 juillet 2023, aura pour thème le salouva et comptera comme invité d’honneur « Confection Diciedayeur ». Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux avant les grands départs en vacances, pour offrir à vos proches, un collègue de travail, une promotion ou une réussite au baccalauréat à fêter ? De la famille en séjour touristique sur notre belle île de Mayotte ? L’association Made in Mayotte vous propose une exposition artisanale de produits fait-main à Mayotte. A retrouver dans le hall du Comité du Tourisme (AaDTM) à Mamoudzou. Du 5 au 22 juillet.

L’association Made in Mayotte vous présente l’invité d’honneur : l’entreprise artisanale DicieDayeur. Nous avons souhaité mettre son savoir-faire en avant, avec le beau métier de styliste, couturier. Tout au long de l’exposition, vous pourrez la retrouver à l’entrée de l’AaDTM, en compagnie de ses machines à coudre. Elle va animer des ateliers coutures du 5 au 22 juillet. Le prix est fixé à 25 € pris en charge de tout le nécessaire : machine, tissus,…) pour un atelier d’1h30. Horaires au choix, du lundi au vendredi de 9h à 10h30, de 11h à 12h30, de 14h à 15h30. Thème= sac totebag, gant de toilette, lingette lavable, jupe… Le samedi de 9h à 15h, gratuit pour les enfants et jeunes de 10 à 17 ans. Durée : 30 minutes par personne. Modalités : inscription sur les réseaux sociaux (Confection Made in Mayotte) ou par SMS (0639 71 74 81) en indiquant votre nom et numéro de téléphone ainsi que la date choisie. Et bien sûr, repartez avec vos chefs d’œuvres ! Comme toujours, les artisans créateurs travaillent avec passion pour répondre à la demande d’une large clientèle locale, à la recherche d’authentique, de tradition et de fait main.

Élection du président du conseil départemental des jeunes

La Fédération départementale de la Ligue de l’enseignement de Mayotte en partenariat avec le conseil départemental et la Drajes organise l’élection du président ou présidente du conseil départemental des jeunes. Installée pour la première fois en 2016 par la Fédération de la Ligue de l’enseignement de Mayotte, en partenariat avec le conseil départemental de Mayotte et les municipalités, sur la base du volontariat des jeunes, le conseil départemental des jeunes (CDJ) constitue un lieu d’expression, d’engagement et d’action de formation à la citoyenneté. Les conseillers départementaux jeunes sont les représentants de leurs homologues du Département.

Le conseil est composé de jeunes de 13 à 16 ans issus des comités jeunes et conseils municipaux des jeunes, des juniors asso ou des délégués de classe…. Il permet aux jeunes de s’exprimer, de faire connaître leurs idées et de réaliser des projets avec l’appui du conseil départemental. Le CDJ est aussi un moyen de faire des jeunes des acteurs de la vie locale, d’être des citoyens et de les amener à mieux connaître l’institution départementale, son rôle et son fonctionnement.

Après avoir organisé la sélection des jeunes dans tout le département, il est temps de procéder à l’élection du président ou de la présidente de la nouvelle mandature 2023-2025. Cette cérémonie se tiendra au sein de l’Hémicycle Bamana, le samedi le 1 juillet 2023 à 8h à 12h. A travers ce dispositif du conseil départemental des jeunes (CDJ), la Fédération départementale de la Ligue de l’enseignement permet aux jeunes du territoire de découvrir les valeurs de l’engagement citoyen, pour cela des projets seront menés par les jeunes au niveau départemental et international.

Opération Wuambushu : Reconquête y voit « des limites »

La venue de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, ces samedi 24 et dimanche 25 juin, a donné l’occasion à la toute jeune fédération mahoraise de Reconquête de réagir. Le parti d’Éric Zemmour n’est pour l’instant pas convaincu par une opération qu’il soutient pourtant.

« Rappelons que le nombre de reconduites à la frontière est bien en deçà de celles initialement prévues, notamment en raison d’une diplomatie absolument chaotique. Evoquons aussi les nombreux recours juridiques qui ont considérablement retardé les décasages annoncés. Pour l’heure, cette opération aura donc montré ses limites. Le gouvernement doit revoir sa copie s’il ne veut pas que la situation sur l’île empire davantage », réagit-il, avant de demander « une législation propre à Mayotte » et « la mise en place de l’état d’urgence migratoire » pour lutter contre l’immigration illégale.

Autre sujet d’inquiétude et pour laquelle les ministres étaient présents, la crise de l’eau. « Reconquête tient à interpeller le ministre de l’Intérieur et l’État qu’elle ne saurait être résolue avec seulement deux osmoseurs », déplore la fédération locale.

Deuxième consultation citoyenne sur la circulation alternée

Depuis le 19 juin, la circulation alternée est en vigueur à Mamoudzou à raison de quatre jours par semaine. Les véhicules dont la plaque d’immatriculation se termine par un chiffre impair ont l’autorisation de circuler les lundis et mercredis tandis que ceux dont la plaque se termine par un chiffre pair ont l’autorisation de circuler les mardis et jeudis. Ce dispositif et les navettes gratuites de la Cadema, entre Hajangoua et les Hauts-Vallons, ont contribué à la décongestion du réseau routier, saturé en particulier lors des heures pleines.

La Ville de Mamoudzou lance une deuxième consultation citoyenne afin de recueillir l’avis des citoyens, et vous remercie pour votre participation et votre engagement pour une ville plus fluide et plus agréable à vivre. Vous avez jusqu’au 9 juillet 2023 pour répondre à ce questionnaire sur https://forms.office.com/r/xxPyjeHXy4 ou à l’aide du QR code. Cette consultation est anonyme.

La commune de Koungou épinglée pour ses ressources humaines et ses écoles

La Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion-Mayotte a rendu fin juin son rapport d’observations sur la commune de Koungou. Les principaux axes étudiés par la CRC concernent l’éducation, les finances et les ressources humaines de la commune. Malgré quelques bons points dont la restructuration des dettes, de gros manquements et irrégularités ont été notifiés. Le rapport d’une trentaine de pages a reçu une réponse détaillée du maire de la commune, Assani Saindou Bamcolo, qui affirme prendre note des recommandations de la Chambre.

Deuxième commune la plus peuplée de l’île avec 32 752 habitants, Koungou dispose d’un budget annuel de 66,2 millions d’euros, une somme conséquente mais essentielle pour entretenir ses services et ses bâtiments. Contrairement à certaines communes de Mayotte, Koungou est relativement équilibrée d’un point de vue financier. D’après le rapport de la CRC, « elle a disposé d’un autofinancement suffisant pour financer ses faibles investissements, sans recourir à l’emprunt, tout en se désendettant ». Seulement voilà, l’enquête réalisée entre 2018 et 2020 dresse un bilan inquiétant sur d’autres points. Elle épluche en long et en large les secteurs de l’éducation, la gestion des finances ainsi que l’organisation de ses ressources humaines.

Des finances suffisantes mais volatilisées

Forte de sa situation avec le port de Longoni, unique port maritime de Mayotte, et de ses ressources fiscales propres (impôts) à hauteur de onze millions d’euros, la commune de Koungou tire un bilan positif de sa trésorerie en 2021. Mais si les finances de la commune sont suffisantes et investies dans diverses structures et services, la mairie peine cependant à justifier certaines dépenses. La CRC pointe du doigt le manque de fiabilité dans les comptes de la mairie, notamment les justificatifs relatifs aux effectifs. Ces justificatifs avaient d’ailleurs déjà été demandés à la mairie lors d’une précédente enquête de l’instance, quatre ans auparavant. Outre ces preuves manquantes, les investissements pour la création ou la rénovation de structures restent faibles voire inexistants. « A l’exception de la construction de l’école de Koungou Maraicher, la commune n’a pas réalisé d’autres projets structurants sur la période ». Enfin, l’un des points marquants du rapport concerne les subventions versées aux associations de la commune dont la majorité des rapports d’activité manquent ou sont insuffisants : « En 2021, 126 associations ont bénéficié de subventions ; seuls 22 rapports d’activités, au demeurant tous incomplets, ont été transmis ». Afin de remédier aux problèmes financiers de Koungou, la CRC est revenue sur la nécessité de fournir des justificatifs pour la comptabilité des dépenses effectuées ainsi que sur l’obligation de contrôler les subventions allouées aux associations dès 2023.

Une gestion du personnel de la commune qui reste floue

Alors que le personnel représente le premier poste de fonctionnement de Koungou, plusieurs failles ont été pointées du doigt par la CRC à ce sujet. En 2018, les charges de personnels de la commune représentaient quelque 7,8 millions d’euros, elles représentent en 2021 10,2 millions d’euros. La Chambre a relevé une organisation du personnel qui est insuffisamment structurée (pas de règlement intérieur, par de règles de sécurité au travail, absence de bilan social, fiches de postes approximatives…). Outre ce manque de règles, une mauvaise maîtrise des effectifs et de la masse salariale est à noter. La commune n’a pas de suivi du personnel, le recrutement de ses agents est flou, les primes de l’État sont versées sans le respect des critères d’obtention et plusieurs agents ont effectué des heures supplémentaires au-dessus de la limite légale (spécifiquement les agents de police municipale). Face à ces manquements, la CRC a émis plusieurs recommandations dont la mise en place d’un système de contrôle automatisé du temps de travail des salariés (l’équivalent de « badgeuses »), ainsi que la réorganisation interne des services et l’individualisation du travail clairement mentionnée sur les fiches de postes. Enfin, le rapport insiste sur la mise au clair du processus de recrutement des agents de la commune à travers une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (CPEC).

L’éducation, principal talon d’Achille de Koungou

Comment fournir un rapport sur l’éducation alors que les chiffres ne coïncident pas ? C’est le problème souligné par la Chambre régionale des comptes. Si le rectorat de Mayotte estime que 20 écoles sont réparties dans l’ensemble des villages de la commune, la mairie en compte elle 21. L’écart est d’autant plus considérable lorsque l’on sait que le rectorat affirme que 8.739 enfants sont scolarisés dans les écoles de la commune contre 9.216 d’après la mairie. Ce problème s’explique en partie par une difficulté générale de recensement au sein du département. Mais l’une des raisons principales reste la mauvaise gestion administrative des écoles (le lieu d’habitation des élèves n’est pas toujours demandé et/ou indiqué, ce qui rend le recensement d’autant plus compliqué). Outre la question des effectifs, la situation des établissements scolaires de la commune est préoccupante. La CRC affirme que « 13 des 21 établissements inspectés ont reçu un avis défavorable ». Ces avis ont surtout été émis à la suite de plusieurs manquements répétitifs aux règles de sécurité (pas d’alarme incendie, ni d’exercices incendies dans certaines écoles, absence d’extincteur, issues de secours inexistantes ou non conformes…). Sans oublier que tous les établissements de la commune dépassent la capacité maximale d’accueil d’élèves et sont laissés dans des états très vétustes. L’éducation étant l’un des chantiers prioritaires de l’île, l’instance a imposé plusieurs recommandations à la commune. Tout d’abord, elle demande à ce qu’un traitement des données personnelles et administratives de chaque élève soit mis en place dans chaque école. Elle a également précisé qu’une fiabilisation des effectifs devrait être faite des 2023 – en relation avec le rectorat. Enfin, les investissements dans les bâtiments et le personnel scolaire restent un des chantiers essentiels d’après la Chambre.

Si la crise sanitaire a perturbé la gestion globale de la commune de Koungou dès 2020, elle ne peut excuser l’ensemble des problèmes pointés du doigt par la CRC car l’enquête a débuté en 2018. De plus, le précédent rapport de la CRC, couvrant la période 2013-2017, avait émis quatorze recommandations dont quatre avaient été examinées par la mairie. Le maire actuel, Assani Saindou Bamcolo, était déjà en poste à ce moment. Il a été réélu en 2020 et devra donc s’appliquer à mettre en œuvre les recommandations qui ont été émises par la Chambre régionale des comptes. C’est justement ce qu’il a affirmé dans sa réponse au président de la CRC : « mes services prendront en considération toutes les recommandations de ce cahier, dans les délais impartis, un retour vous sera adressé au plus tard en janvier 2024 pour vous informer de l’avancement de la mise en œuvre effective ».

L’ex-compagnon de Nadine Seon mis en examen pour homicide conjugal

Le Parquet a confirmé la mise en examen de l’ancien compagnon de Nadine Seon, disparue depuis ce dimanche 25 juin. Agé de 28 ans, il a expliqué l’avoir étranglée « sur fond de jalousie ». Le corps de la jeune architecte originaire du département de la Loire n’a pas encore été retrouvé, ce jeudi soir.

Alors que les proches de Nadine Seon étaient à sa recherche en début de semaine, son ex-compagnon s’est finalement présenté à la gendarmerie de M’tsamboro, mardi matin, pour avouer le crime. C’est lui qui avait donné en premier l’alerte, le dimanche soir, étant le dernier à avoir vu en vie la jeune architecte de 33 ans, alors qu’elle venait d’assister avec ses amis à la course de pneus dans les rues de Mamoudzou. Dans le communiqué, envoyé un peu vite ce jeudi (il était titré « Condamnation suite à des faits d’aide au séjour irrégulier… »), la vice-procureure Véronique Compan a confirmé que « les faits se sont déroulés au domicile du mis en cause », à Mamoudzou. Au cours de sa garde à vue, « il maintenait avoir, sur fond de jalousie, mis fin aux jours de sa compagne par étranglement. Il l’avait ensuite mise dans une benne à ordure qu’il avait positionnée devant un magasin ». Ce jeudi, les recherches n’avaient pas encore permis de retrouver le corps de la jeune femme.

Concernant l’ex-compagnon de 28 ans, il est mis en examen pour homicide conjugal. Selon le Parquet, ce n’est pas la première fois qu’il commet un acte de violence au cours d’une relation. « Il a déjà été condamné pour des faits de violences conjugales sur une autre compagne », indique-t-il. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Pour ce féminicide, soit le meurtre par un conjoint ou un ex-conjoint, il encourt la réclusion à perpétuité.

Le comité de rugby de Mayotte en deuil

Le comité territorial de rugby de Mayotte a fait part de sa peine après la disparition de Nadine Seon. La jeune femme de 33 ans, dont l’ex-compagnon a avoué ce mardi l’avoir tuée, était une joueuse du Rugby club Mamoudzou. « Avec le départ de Nadine, c’est l’ensemble du rugby mahorais qui est en deuil. Le comité se joint au Rugby club Mamoudzou/Féminin rugby club de Mamoudzou, et à tous les clubs afin d’apporter son soutien dans cette épreuve difficile, à sa famille, ses ami-e-s, collègues et coéquipières du RCM… », déclare le comité.

L’application GariCo relève le défi de la circulation alternée

Une des seules applications de covoiturage de Mayotte, GariCo, lancée en 2019 par l’association Sirel976, a mis à jour sa plateforme. En plus de ses activités habituelles, depuis le début de la circulation alternée le 19 juin dernier, elle signale à ses utilisateurs qui se rendent à Mamoudzou, s’ils peuvent s’y rendre ou non.

Développeur à son compte, mais aussi bénévole pour l’association Sirel976, El-Farouk Adinani a créé, avec son équipe, en 2019, une application de covoiturage gratuite : GariCo. Il décrit son œuvre comme une « plateforme de mise en relation entre passagers et conducteurs pour effectuer un même trajet ». Elle permet, selon lui, de pallier les « problèmes chaotiques de circulation à Mamoudzou. Il fallait faire quelque chose dans l’intérêt des habitants. On veut démocratiser le covoiturage auprès de la population ». Il explique que les habitants de Mayotte sont peu enclins à utiliser son dispositif, car beaucoup font déjà du covoiturage avec les gens qu’ils connaissent. GariCo, c’est simplement, entrer en relation avec des gens qui font le même trajet que vous pour éviter les embouteillages et moins polluer.

« Pour utiliser l’application, c’est très simple, il suffit de s’inscrire. Il faut savoir aussi qu’elle est disponible sur Android et IOS, mais il y a également un site internet », annonce El-Farouk Adinani. Deux cas de figure s’offrent alors à l’utilisateur. Si un passager cherche un trajet, il peut entrer une plage horaire, il voit qui peut le prendre, le déposer et où. Et au contraire, s’il veut être le conducteur, il va proposer un trajet. De ce fait, l’utilisateur va pouvoir rentrer son itinéraire et le nombre de places disponibles dans son véhicule. Les deux parties peuvent interagir sur la messagerie instantanée de l’application. GariCo va proposer un tarif, « pour participer aux frais du conducteur », souligne le développeur. Les passagers peuvent l’accepter ou non. Chaque conducteur va de plus devoir fournir les papiers de son véhicule et son permis de conduire. C’est un moyen de s’assurer de la sécurité des passagers.

Prise en compte la circulation alternée

Une nouvelle contrainte de circulation a été mise en place depuis lundi 19 juin dernier. La ville a décidé d’établir un système de circulation alternée en fonction du dernier numéro de la plaque d’immatriculation des véhicules. L’application va s’adapter et va désormais prendre cette variable en compte. « On avait laissé vivre cette plateforme, mais depuis l’arrêté, on s’est réveillé », affirme le développeur, qui a travaillé sur ce nouveau module à ajouter à la plateforme. Si un utilisateur propose un trajet alors qu’il ne peut pas circuler, l’application lui enverra un message. Comme chaque plaque est enregistrée dans les données des conducteurs, le dispositif saura de suite qui a, et qui n’a pas le droit de rouler. De plus, elle lui conseillera, s’il décide de quand même prendre le volant, de s’arrêter près des arrêts des navettes de la Cadema (communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou). Ainsi, les usagers peuvent tout de même trouver des trajets et se déplacer même pendant la circulation alternée. « Depuis la semaine dernière, les statistiques ont augmenté. Rien que pendant ce laps de temps, nous avons dix inscriptions en plus et la fréquentation augmente sur le site », certifie El-Farouk Adinani.

A Pamandzi, le maire Madi Madi Souf est de plus en plus esseulé

Les élus d’opposition du conseil municipal de Pamandzi ont fait parvenir au maire, Madi Madi Souf, un courrier. Ils réclament une séance d’urgence de l’organe délibérative communale pour revoir la délibération portant sur la délégation de compétences générales et les indemnités accordées aux élus. Ils veulent ainsi que ces dernières soient suspendues provisoirement.

Entre les opposants, devenus numériquement majoritaires depuis deux semaines (22 contre 11), et le maire de Pamandzi, le divorce semble réellement consommé. Le dimanche 9 juin, au dernier conseil, les contestataires emmenés par Mahamoud Yahya fils et Ousséni Maandhui ont réussi à mettre en minorité la liste des neufs suppléants aux délégués de la commune proposée par Madi Madi Souf pour les prochaines élections sénatoriales de septembre prochain. Et ils ne comptent pas s’arrêter là. Dans un courrier adressé au maire de Pamandzi (arrivé en mairie le vendredi 9 juin), les élus frondeurs demandent la convocation dans les meilleurs délais d’un conseil municipal dans le but d’un réexamen de la délibération numéro 33/CM/2020. Celle-ci a été prise le 17 juillet, lors du tout premier conseil de la mandature et porte sur la délégation de compétences générales au premier magistrat de la commune. Les signataires du courrier font valoir le fait que la situation actuelle de leur territoire interpelle à la fois sur le plan administratif et financier. Ils notent en particulier l’absence de cadres à la municipalité capables d’impulser et de coordonner les actions décidées par le conseil municipal. Par ce terme, ils sous-entendent la mise en place de mesures fortes pour assurer un retour à l’équilibre budgétaire sans lequel il ne sera pas possible de co-financer des projets d’investissement.

Une demande de suspension des indemnités

Ce point précis fait écho au constat d’un déficit supérieur à trois millions d’euros dans les sections fonctionnement et investissement et à des observations de la Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte (CRC). L’instance demande la mise en place de mesures de redressement et de retour à l’équilibre budgétaire, tandis que l’instabilité politique a bloqué le dernier vote du budget (celui-ci a été arrêté par le préfet de Mayotte). Les élus frondeurs réclament aussi la mise en place d’une vraie politique des maîtrises des dépenses de fonctionnement ainsi que la suspension, à titre provisoire et pour une durée de six mois, des indemnités des élus afin de réaliser des économies permettant de réduire le déficit dans les secteurs susmentionnés.

Les échanges promettent d’être houleux au cours de ce conseil municipal à venir car il est aussi demandé au maire la production de plusieurs procès-verbaux des conseils du 25 mars, 15 avril, 30 mai et 9 juin dont l’opposition soutient qu’ils sont tâchés d’irrégularités.

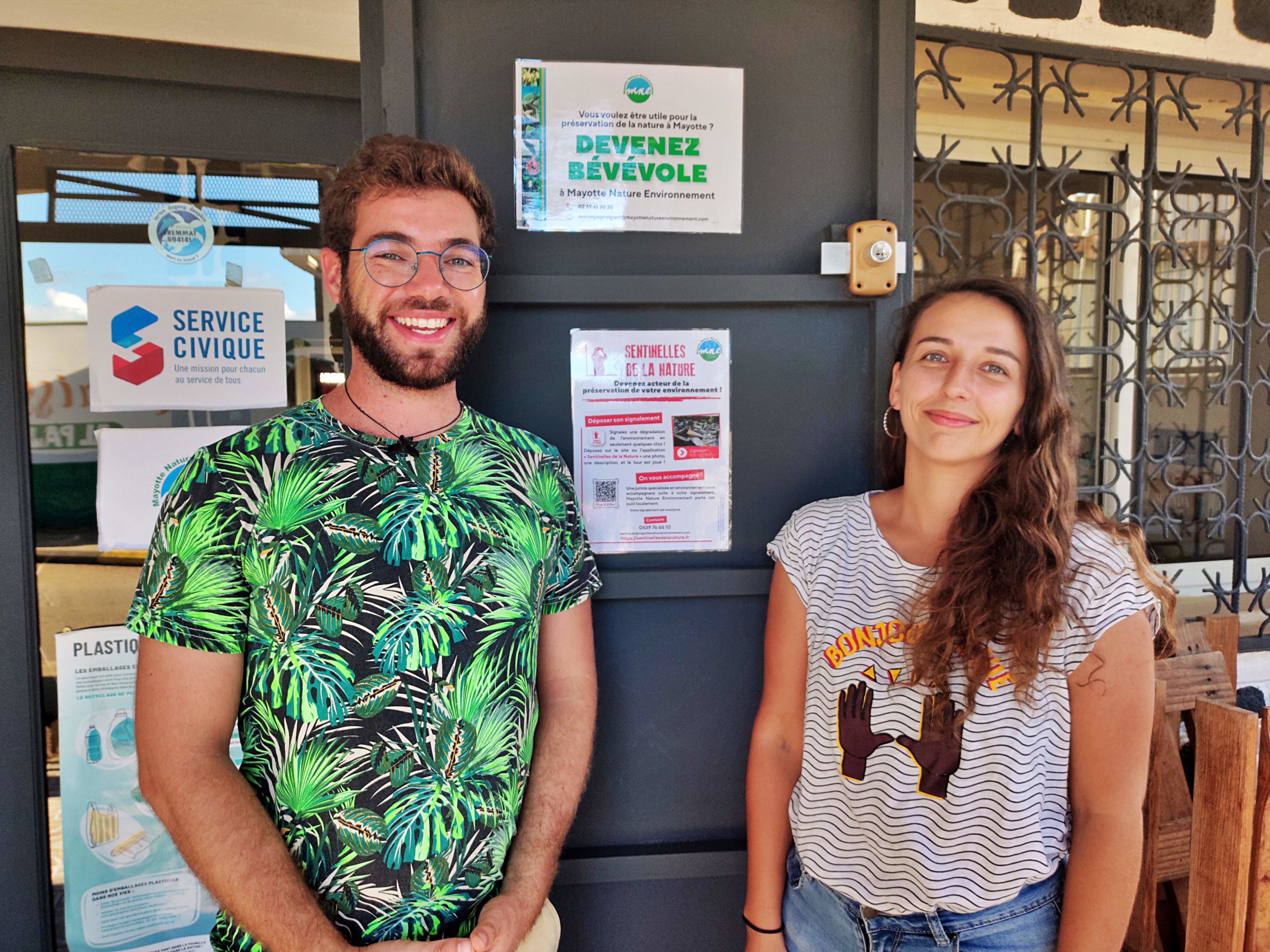

Mayotte à la recherche de ses « sentinelles de la nature »

Depuis quelques jours, la plateforme « Sentinelles de la nature » est déployée à Mayotte. Portée localement par l’association Mayotte Nature Environnement, cette plateforme numérique collaborative permet de signaler des atteintes à la nature et des initiatives favorables à l’environnement.

« Sentinelles de la nature », porté par France Nature Environnement, est un projet participatif lancé en 2015. Cette plateforme numérique permet à chacun de réaliser un signalement des atteintes à la nature et des initiatives favorables à l’environnement. Déjà déployé par de nombreuses associations adhérentes, le dispositif couvre tout le territoire métropolitain, la Guyane et depuis mi-juin, l’île de Mayotte. Cette implantation locale a été mise en place grâce à la mobilisation de l’association Mayotte Nature Environnement (MNE). Sentinelles de la nature permet à toute personne munie d’un smartphone ou d’un ordinateur de faire un signalement. « Il faut penser à bien renseigner la localisation, mettre une photo, une description et ensuite ce signalement nous sera envoyé directement », explique Léna Lessard, juriste et en charge du projet à Mayotte Nature Environnement. Une fois ce signalement effectué, l’association va « accompagner au maximum la personne pour qu’elle effectue les démarches afin d’y mettre fin », complète-t-elle.

Pourquoi avoir ouvert cette plateforme à Mayotte ?

Qui ne s’est pas senti un jour démuni en découvrant une décharge sauvage, un cours d’eau pollué ou une parcelle de forêt rasée ? Maintenant, chacun a la possibilité d’agir, au travers des signalements par le biais de la plateforme. « Il y a plein de manières de fait du mal à l’île de Mayotte et en signalant on pourra faire quelque chose », informe David Lorieux, chargé de communication de l’association MNE. En devenant une Sentinelle de la nature, chacun a la possibilité de faire la différence pour l’île aux parfums. Les signalements effectués peuvent déclencher des actions concrètes pour protéger l’environnement du territoire.

Ce dispositif possède plusieurs objectifs principaux comme la sensibilisation des habitants, fournir des données à l’association quant aux atteintes et initiatives liées à l’environnement. Le troisième objectif est de pouvoir transmettre aux autorités publiques les informations, « pour orienter les prises de décision et les interventions dans le bon sens », argumente la juriste. Cette plateforme permet également de compiler en un seul endroit toutes les données. « On a une vue d’ensemble de ce qui se passe à Mayotte, de ce qui est signalé », observe le chargé de communication. Cette vue globale est l’un des avantages de l’ouverture de la plateforme.

Comment utiliser « Sentinelles de la nature » ?

Le projet Sentinelles de la nature est accessible via le site internet ou par le téléchargement d’une application gratuite. « C’est vraiment accessible à tous », insiste David Lorieux. Mais si une personne qui ne possède pas de smartphone ou d’ordinateur, « on peut s’arranger avec elle si elle veut agir à son échelle », rassure-t-il. « Plus on aura de participation, plus la plateforme sera efficace », lance Léna Lessard. L’appel aux signalements est donc lancé. Pour le chargé de communication, il espère que « cela créera un effet boule de neige ». L’avantage de réunir des sentinelles à Mayotte permettra de quadriller le territoire et « d’avoir un impact, car l’union fait la force », ajoute ce dernier.

Ce dispositif permet d’avoir un suivi des signalements et de montrer ce qui va en ressortir. Est-ce arrivé à la fin ? Il y a-t-il eu un nettoyage ou une réhabilitation ? Est-ce que ce signalement à mener au tribunal ? Le suivi permettra de répondre à ces questions. « Ça permet aussi de montrer aux habitants qu’il y a un vrai projet derrière et que maintenant, on peut faire quelque chose et pas juste dire « j’ai signalé » sans rien derrière », admet la juriste.

Quels sont les signalements possibles ?

Deux formes de signalements sont réalisables, soit une atteinte à l’environnement, soit une initiative favorable. « Même en cas de doute, vous pouvez quand même le signaler », signifie-t-elle. Par la suite, l’association analysera la situation et étudiera si elle constitue une infraction illégale. Les atteintes à l’environnement représentent de nombreux exemples comme la construction illégale, le dépôt de déchets (larges décharges sauvages, rejets, polluants), le défrichement, les actes illégaux de pêche (braconnage de poulpe, tortue, non-respect des quotas) ou encore l’atteinte à des espèces protégées (dérangement d’espèces protégées comme les mammifères marins). « Tout ce qui a l’air d’être une atteinte à l’environnement », résume Léna Lessard.

Le positif peut aussi être signalé, ce qui représente les initiatives favorables. Celles-ci peuvent être une réhabilitation de façon exemplaire, renaturation ou réhabilitation, une protection de la biodiversité, la mise en place d’une agriculture respectueuse ou d’une ressourcerie. L’objectif final serait d’atteindre « un équilibre dynamique, qu’on est des nouveaux et anciens signalements, qu’ils soient réparés et qu’à terme, on n’est plus rien à signaler », espère David Lorieux.

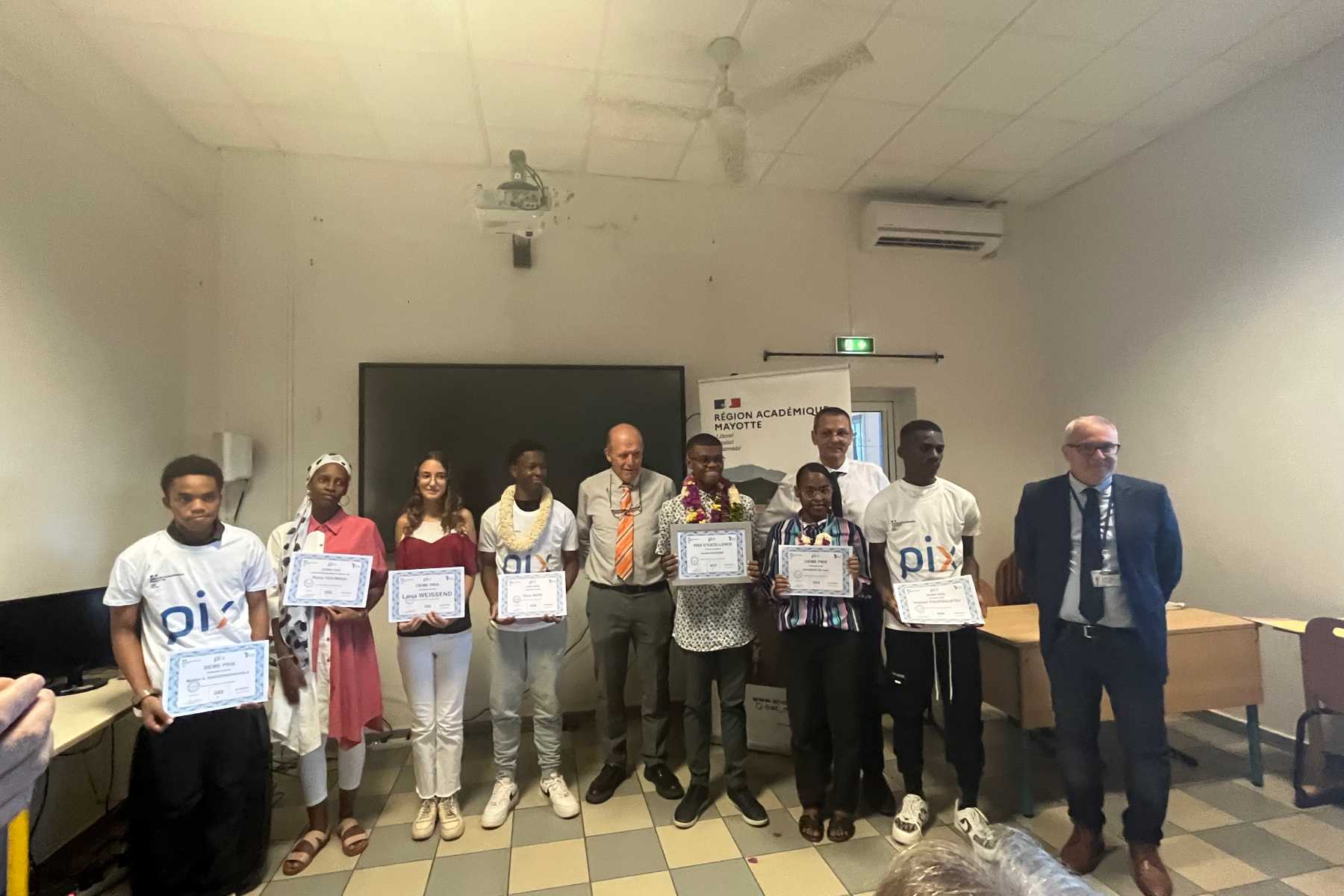

« PIX est fait pour sensibiliser la jeunesse aux métiers du numérique »

Des élèves de toute l’académie mahoraise ont été récompensés, ce mercredi, à Mamoudzou, pour leurs aptitudes en informatique, notamment pour leurs scores à la certification PIX, mise en place dans l’Éducation nationale en 2019.

Les applaudissements retentissent au lycée Younoussa-Bamana à Mamoudzou, ce mercredi après-midi. Les collégiens, lycéens et étudiants de Mayotte se tiennent fiers devant leurs parents. Ils étaient récompensés ce mercredi pour avoir obtenu scores les plus hauts de l’académie à la certification PIX, un diplôme qui récompense les aptitudes des élèves en informatique. Trois catégories ont été saluées ce mercredi : collèges, lycées et enseignement supérieur. Une mention spéciale a été attribuée, le prix excellence PIX. Elle symbolise le plus haut score académique. Remporté par Aslam Hassani, c’est pour lui un très grand plaisir d’obtenir cette récompense. « Dès qu’on m’a présenté le dispositif, j’ai fait le nécessaire pour réussir cette certification. Je m’y connaissais déjà en informatique, mais PIX m’a apporté beaucoup d’autres connaissances », déclare le lycéen.

Encouragée par la délégation régionale académique pour le numérique éducatif, l’éducation aux outils numériques est primordiale. « Les enjeux du numérique viennent perturber l’ordre des choses. Ce sont les instruments pour se préparer à l’avenir et aux métiers de demain. PIX est fait pour sensibiliser la jeunesse aux métiers du numérique et de l’informatique. Nous avons besoin de compétences dans ce domaine-là », estime Jacques Mikulovic, recteur de l’académie de Mayotte, au sujet du dispositif mis en place depuis la rentrée scolaire 2019. « Vous ne pourrez que vous en servir de cette certification », affirme Laurent Prevost, proviseur du lycée Younoussa Bamana. L’enjeu est double pour les élèves. Premièrement, l’objectif de la plateforme est d’obtenir un socle de connaissances solide dans ce domaine, qui « sera essentiel à l’insertion professionnelle », d’après le recteur. Ensuite, c’est pour inciter les élèves à se tourner vers des carrières dans le numérique, vu l’ampleur que ce domaine prend.

De nouveaux usages qui inquiètent

« Il y a toujours des inquiétudes face aux évolutions », soutient le recteur, tandis que pour Laurent Prevost, ce sera une nouvelle source de fluctuation : « comme la vapeur et l’électricité, les intelligences artificielles et le numérique changeront notre manière de travailler, de communiquer et de penser ». Pour le premier, ses inquiétudes ne doivent pas prendre le dessus. Selon lui, c’est en savant se servir du numérique qu’on s’en protège le plus : « comme tout, il y a un bon et un mauvais côté. C’est comme le train ou l’imprimerie. Les gens étaient d’abord inquiets. Mais vous voyez la société continue. La maîtrise de l’utilisation d’internet et du numérique est indispensable pour pouvoir protéger le mauvais usage des outils numériques ».

Et il n’y a pas que les élèves qui vont devoir s’adapter à une évolution toujours rapide du numérique. Le recteur ajoute que ce n’est pas forcément de mauvaises évolutions. « Même les métiers de l’enseignement vont en connaître les conséquences. Car s’il y aura toujours du face à face entre les élèves et leurs professeurs, es modes de transmission sont amenés à évoluer. Être professeur, ça va vouloir dire s’adresser à ses élèves avec des supports nouveaux. »

La circulation alternée suspendue pendant l’Aïd el-Kebir

« Compte tenu de la fête de l’Aïd el-Kebir célébrée le jeudi 29 juin, le maire de Mamoudzou dispense les automobilistes de l’application de l’arrêté relatif à le circulation alternée à Mamoudzou ce jour-là », indique la municipalité, qui invite cependant les automobilistes « à privilégier le covoiturage ». Ce n’est pas tout. La Ville de Mamoudzou lance également une deuxième consultation citoyenne afin de recueillir l’avis des citoyens, et vous remercie pour votre participation et votre engagement pour une ville plus fluide et plus agréable à vivre. Vous avez jusqu’au 9 juillet 2023 pour répondre à ce questionnaire sur https://forms.office.com/r/xxPyjeHXy4 ou à l’aide du QR code. Cette consultation est anonyme. Pour rappel, depuis le 19 juin, la circulation alternée est en vigueur à Mamoudzou à raison de quatre jours par semaine. Les véhicules dont la plaque d’immatriculation se termine par un chiffre impair ont l’autorisation de circuler les lundis et mercredis tandis que ceux dont la plaque se termine par un chiffre pair ont l’autorisation de circuler les mardis et jeudis. Ce dispositif et les navettes gratuites de la Cadema, entre Hajangoua et les Hauts-Vallons, ont contribué à la décongestion du réseau routier, saturé en particulier lors des heures pleines.

Un forum de la Mobilité organisé à Mamoudzou ce samedi

La ville de Mamoudzou, le CCAS (centre communal d’action sociale), Ladom (L’agence de l’outre-mer pour la mobilité), Pole Emploi et Emanciper Mayotte co-organisent, ce samedi 1er juillet, de 9h à 14h, le forum de la Mobilité à la MJC de Mamoudzou. Plusieurs partenaires sont mobilisés dans cette opération : Conseil départemental, IFSI, IRTS, RSMA, Rectorat, CCI, CUFR…etc.

L’objectif est de permettre aux étudiants, demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion professionnelle d’avoir accès à un ensemble d’informations et d’acteurs nécessaires à leur bonne insertion étudiante, professionnelle et citoyenne hors-territoire. Le forum de la Mobilité se veut le rendez-vous incontournable des jeunes mahorais. Durant toute une matinée plus d’une vingtaine d’acteurs de la mobilité et des centres de formation seront présents pour accompagner et conseiller les jeunes visiteurs à préparer leur année de formation. Au cours de ce rassemblement, ils recevront des conseils personnalisés de professionnels et d’experts, découvriront les stratégies pour s’inscrire et suivre sur les différentes plateformes de mobilité, trouver un emploi, une formation, un contrat en alternance, un logement… Ils pourront aussi obtenir des réponses concrètes grâce à une table ronde portant sur les difficultés liées à la mobilité. Ils pourront écouter et partager leurs témoignages, retours d’expériences, questions, craintes et conseils pratiques.