Les 20, 21 et 22 septembre, la Ville de Mamoudzou prévoit trois jours d’activités dans les différentes MJC et médiathèques de la commune pour les Journées européennes du patrimoine, sur le thème du « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et du « Patrimoine maritime ». Le vendredi est dédié aux scolaires en lien avec le dispositif « levez les yeux ». Une immersion dans l’histoire des itinéraires et des réseaux de transport anciens permettra de découvrir les connexions maritimes historiques à travers des visites guidées ainsi qu’un panel d’ateliers de construction et d’expositions photographiques. Sont ainsi par exemple prévus des excursions dans la mangrove, des ateliers de construction de pirogues ou encore de l’initiation au kayak.

Agriculture : des aides possibles pour l’encadrement administratif

La direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Daaf) de Mayotte renouvelle un appel à projets dans le cadre de l’aide à l’encadrement administratif dans les structures collectives agricoles. Les bénéficiaires potentiels sont les groupements, organisations de producteurs, coopératives, sociétés d’intérêt collectif agricole, associations de producteurs des filières de diversification animale et végétale actifs dans le secteur de la production agricole primaire, de la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles à Mayotte.

Seront financées des actions concernant à la prise en charge des postes d’encadrement (direction, animation, coordination, audit/évaluation) et des fonctions support (secrétariat, comptabilité, gestionnaire). Les actions et les dépenses éligibles couvrent la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

La subvention est versée sous la forme de remboursement des coûts éligibles réellement engagés et payés, avec un taux d’aide publique plafonné à 66 % des dépenses éligibles, et ce dans la limite de l’enveloppe disponible. Elle n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs pour les postes aidés par le présent dispositif.

Les candidats doivent déposer leur projet à la Daaf au plus tard le vendredi 11 octobre à midi, délai de rigueur. L’appel à projets et toutes les informations nécessaires pour candidater sont disponibles sur le site internet de la Daaf : daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/aide-a-l-encadrement-administratif-dans-les-structures-collectives-agricoles-de-r144.html

Les élections pour la présidence du Medef Mayotte n’auront pas lieu ce vendredi

Après un vote annulé en juin, le scrutin à la présidence du Mouvement des entreprises de France (Medef) Mayotte est encore reporté. Ce vendredi 20 septembre, les 108 entreprises adhérentes au Medef Mayotte devaient élire les quatorze membres du futur conseil d’administration. Un vice de forme empêche la tenue des élections, tandis qu’une nouvelle assemblée générale est prévue le 24 octobre.

Nouveau coup de théâtre au Mouvement des entreprises de France (Medef) de Mayotte, après le scrutin à la présidence annulée au mois de juin. L’élection qui devait se tenir au lycée des Lumières à Kawéni, ce vendredi 20 septembre, n’aura pas lieu. Il s’agissait en premier lieu de renouveler les quatorze sièges du conseil d’administration. Cette course à la présidence comprend la liste « Développons Mayotte avec nos entreprises », avec à sa tête Fahardine Mohamed, le gérant de Mayotte Consulting et Formation. Soutenue par la présidente sortante, Carla Baltus, celle-ci fait face à la liste « Pour un développement économique durable et équitable » conduite par Nizar Assani Hanaffi, gérant de l’Agence de l’île.

La mandataire judiciaire nommée par le tribunal judicaire de Mamoudzou a observé un empêchement au bon déroulement des élections. « Une des listes des candidats n’est pas conforme, un vice de forme existe, ce qui oblige à refaire l’assemblée générale », affirme la mandataire. En effet, un doute sur la validité des têtes de liste subsiste. L’une étant conduite par une personne morale au nom de Mayotte Consulting et Formation représenté par Fahardine Mohamed et l’autre au nom éponyme conduite par une personne physique, Nizar Assani Hanaffi.

Une nouvelle assemblée générale le 24 octobre

Ce détail crucial vient s’ajouter à une lutte à la présidentielle acharnée. Les dernières élections initialement en juin ont été perturbées par un conflit qui oppose les deux candidats. Le gérant de l’Agence de l’île dénonçait l’absence de communication des procès-verbaux des précédents conseils d’administration du mouvement. Saisi, le tribunal judicaire de Mamoudzou lui a donné gain de cause. Il était aussi question d’une trentaine de demande d’adhésion qui avait été refusé par Carla Baltus et l’actuel conseil d’administration, car ces derniers craignaient « un bourrage des urnes ». Là aussi, il a obtenu la suspension de ses décisions. Néanmoins, le dernier point et non des moindres, l’opposant demandait que la candidate sortante soit déclarée inéligible à briguer la présidence au bout des deux mandats qu’elle vient d’achever. Le tribunal a autorisé la patronne de la société de transport du même nom à se présenter considérant que « le président du Medef Mayotte peut être réélu pour un troisième mandat de deux ans ».

Cette décision a ouvert la porte à un maintien de la candidature de Carla Baltus, avant que la direction générale du Medef indique qu’elle n’est pas forcément de cet avis. Garance Pineau, la directrice au niveau national, avait même demandé à la sortante de « tirer sans attendre les conséquences que les circonstances imposent » dans un courrier. Ce qui est fait puisque c’est désormais Fahardine Mohamed qui doit portera la liste.

Chargée du bon déroulement et du respect des procédures de l’élection du conseil d’administration et de la présidence, l’administratrice judiciaire annonce une nouvelle assemblée générale qui se tiendra le 24 octobre. Ensuite, on aura peut-être le dénouement d’un long feuilleton.

La grève continue au lycée de Dembéni, une autre en préparation à Majicavo

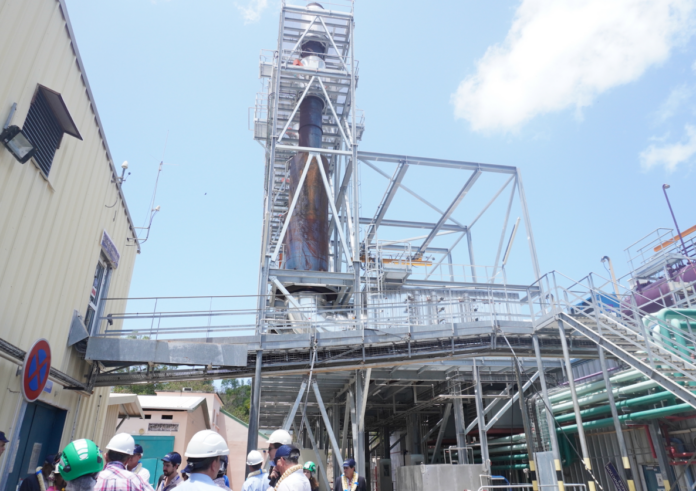

Moins d’oxydes d’azote dans les fumées de la centrale des Badamiers

Ce mercredi, Électricité de Mayotte (EDM) a inauguré ces nouvelles installations de dénitrification des fumées produites par la centrale thermique des Badamiers (Dzaoudzi-Labattoir). Un procédé qui permet de réduire drastiquement la concentration d’oxydes d’azote dans les rejets de cette dernière.

Un carburant polluant

Pour alimenter nos ampoules ou encore nos climatiseurs en électricité, ce sont des centrales thermiques qui tournent à base de gazole. Dans celle des Badamiers, en Petite-Terre, quatre moteurs tournent quotidiennement, consommant chacun 1.000 L de carburant par heure, pour alimenter 20% du réseau mahorais. Seulement, cette activité rejette de la fumée, qui contient des oxydes d’azote (NOx).

Des rejets dangereux

Les NOx contribuent à la formation de l’ozone en basse atmosphère, ce qui favorise l’effet de serre et le réchauffement climatique. Leur impact sur l’environnement ne s’arrête pas là, en ce qu’ils acidifient les pluies, nuisant aux sols et aux végétaux et augmentant la concentration de nitrates dans les terres. Enfin, ces gaz sont néfastes pour la santé respiratoire à court et long terme.

Des seuils à atteindre

Il y a encore peu, la centrale située dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir relâchait 29,3 microgrammes (μg) de NOx par m3 sur une moyenne annuelle. Si le seuil réglementaire est de 40μg/m3, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une concentration de 10μg/m3 en moyenne annuelle. C’est pour tendre vers cet objectif qu’Électricité de Mayotte (EDM) a mis en place des installations de dénitrification (DeNOx) des fumées aux Badamiers, comme elle l’a fait auparavant dans l’autre centrale de l’île, à Longoni (Koungou) en 2015. Un procédé qui lui permet désormais de réduire la concentration de NOx à 2,6μg/m3.

La dénitrification

Pour ce faire, EDM importe désormais de l’urée sous forme solide, avant de la traiter à Longoni pour la rendre liquide. Elle est ensuite transportée en citerne jusqu’à la centrale située en Petite-Terre. Là, elle est injectée dans la nouvelle installation. Avant d’être relâchée, la fumée à 300 degrés passe désormais par des catalyseurs (qui se présentent comme des grosses cheminées en métal vu de l’extérieur). C’est au moment de ce passage que de l’urée et de l’air sont injectés, et la réaction chimique qui en découle permet d’éliminer une grande partie des NOx. “Il faut imaginer cela comme les filtres à particules pour les voitures”, simplifie le directeur général de l’entreprise, Raphaël Ruat. Les résidus de cette opération rejoignent ensuite le circuit de traitement des déchets dangereux.

Quatre moteurs équipés

EDM a investi une vingtaine de millions d’euros pour équiper les quatre moteurs de Badamiers 2. Quant à ceux de Badamiers 1, il n’a pas été question de les munir de cette technologie, ces derniers devant être arrêtés en 2029 et ne tournant que quand les autres ont besoin de renfort. Après des travaux commencés par Eiffage Métal en novembre 2022, les quatre moteurs ont réalisé leurs tests de performance cette semaine, avec succès.

Un progrès industriel

“Cela montre qu’il est possible de concilier le progrès technologique et la protection de l’environnement”, se félicite le maire de Dzaoudzi-Labattoir, Mikidache Houmadi, ce mercredi, lors de l’inauguration du dispositif. Un leitmotiv qui revient dans l’ensemble des discours prononcés ce jour-là, à l’image de la formule employée par Echati Issa, présidente du conseil de surveillance d’EDM et conseillère départementale du canton de Koungou : “Allier performance industrielle et protection de l’environnement”. Une manœuvre nécessaire pour Raphaël Ruat, qui rappelle qu’en même temps que la population mahoraise augmente de 4% par an, ses besoins en électricité le font tout autant. “Depuis vingt ans, on consomme 5% en plus par an”, insiste-t-il.

Économiser l’énergie

Si le processus de dénitrification permet d’augmenter la production avec un impact amoindri sur la nature, le directeur général fait néanmoins intervenir lors de son discours une notion à retenir : la “maîtrise de la dépense d’énergie” (MDE). En effet, optimiser sa consommation d’électricité et y faire attention jouent un rôle majeur dans la préservation de la planète et du portefeuille des foyers.

La conversion au bioliquide en 2028

Lors de l’inauguration des installations de dénitrification à la centrale des Badamiers, à Dzaoudzi-Labattoir, le directeur général d’Électricité de Mayotte (EDM), Raphaël Ruat, a clarifié les prochaines étapes à franchir pour l’entreprise. Une nouvelle vague d’investissements est prévue, à hauteur de plus de 250 millions d’euros sur la décennie à venir. Parmi les deux nouvelles lignes sous-marines prévues pour relier Petite et Grande-Terre ou encore le développement des centrales photovoltaïques, c’est un projet d’envergure qui ressort : celle de la conversion totale des deux centrales thermiques mahoraises au bioliquide, annoncée par le directeur général pour 2028. Dans ce cas-ci, du biocarburant à base de colza remplacera le gazole. Une énergie considérée comme plus propre, mais qui nécessitera un approvisionnement plus important par bateau.

Que se passe-t-il sur les quais du port de Longoni ?

Alors que le rapport visant à la création du schéma directeur du développement des ports est élaboré actuellement par le cabinet Artelia, les premiers éléments révèlent plusieurs chantiers prioritaires pour la principale porte d’entrée et de sortie des marchandises à Mayotte, le port de Longoni. Tour d’horizon des principaux enjeux.

Trafics

Avec plus de 98.000 conteneurs en transit en 2022, par le port de Longoni connaît « un taux de croissance annuel moyen des trafics de conteneurs hors transbordement de 6,5% entre 2014 et 2022 », note le cabinet Artelia. « Le trafic du port de Longoni affiche une progression quasi constante sur les dernières années. Cette croissance des trafics s’explique par la croissance des flux imports portés par la conjoncture économique favorable du département, la croissance de la population entrainant de manière directe la croissance de la consommation dont les produits sont importés en grande majorité et la croissance des trafics de transbordement de conteneurs. »

Avant qu’un schéma directeur du développement des ports de Mayotte va voir le jour à l’initiative du Département de Mayotte, le cabinet Artelia s’est attelé à la rédaction d’un rapport en trois parties. Si la dernière, qui porte sur les leviers de développement, est encore en cours de rédaction, les deux premières sont prêtes. Elles montrent déjà que la principale porte d’entrée et de sortie des marchandises de Mayotte qui ne manque pas de projets.

Accès sud

C’est l’un des chantiers prioritaires, qui faisait déjà partie du projet 2021-2023 du délégataire, la société Mayotte Channel Gataway. La congestion de camions à l’entrée du port de Longoni rend la création d’une nouvelle porte au sud, qui rejoindrait la route nationale 1, inévitable. Le cabinet estime que l’accès actuel permet le passage de 23.000 camions par an, alors qu’il y en a 28.000. « Le nombre de gates est sous dimensionné par rapport au trafic conteneur et conventionnel local actuel. Des gates supplémentaires sont donc nécessaires », est-il diagnostiqué.

Quai numéro un

Privé de quai n°1, le port fonctionne avec le seul n°2 et son terminal pétrolier et gazier. Une situation due à des problèmes de corrosion sur la première infrastructure qui date de 1992 et a été très peu entretenue depuis. Les travaux (divisés en trois : la plateforme en béton, les pieux et les réseaux d’alimentation en eau et électrique) ont bien commencé en 2021, mais ne devraient pas être terminés avant 2026.

C’est ce quai qui devait également servir à la logistique du projet gazier de Total au Mozambique. « Le site de Longoni a été évalué afin de qualifier sa capacité à accueillir des équipements hors gabarits. Il serait ainsi prévu d’utiliser le quai #1 ainsi que la zone de stockage arrière-quai d’une surface d’environ un hectare. Ces infrastructures seraient utilisées pendant la phase de construction uniquement soit une durée estimée de 18 à 24 mois au total », estime le cabinet. Toutefois, lors du conseil portuaire, les services de l’État ont laissé entendre que le projet du géant pétrolier, dès qu’il reprendra (la région de Pemba a connu de nombreuses attaques djihadistes), ne se servira pas de Longoni.

Un stockage important

Avec un trafic toujours plus important, la question du stockage revient sur la table. Mayotte dénote ainsi par le temps que les conteneurs passent sur le terre-plein. « Il est de treize jours en moyenne à Mayotte alors qu’il est de 6,4 jours à La Réunion, six jours en Guadeloupe et 5,8 jours à la Martinique », note le cabinet. Si les entreprises rechignent autant à enlever les conteneurs, cela tient à leur capacité à pouvoir les mettre ailleurs.

Une nouvelle zone de stockage est prévue dans le centre de l’île afin d’y remédier.

Gare maritime

C’est l’une des idées lancées pour réduire les embouteillages au nord de Mamoudzou, notamment à Kawéni. La création d’une gare maritime à Longoni doit permettre de rejoindre Mamoudzou en passant par le lagon. « Les conclusions des études menées en 2008 puis 2021 sur l’emplacement de la gare maritime sur le site de Longoni positionnent cette dernière au niveau de la zone ex-Mayotte Aquaculture », rappelle le cabinet, soit à l’est du port actuel. Au cours de la consultation publique en juillet et août, le Département avait donné un peu de détails sur l’équipement. « L’ouvrage principal sera la construction d’un ponton fixe de 155m de longueur et 4m de largeur utile, permettant d’atteindre la cote de 3.50mNGM de fond, offrant la possibilité de navigation par toute marée », répertorie son dossier de consultation.

Un autre projet, de cabotage de fret cette fois, est toujours dans les cartons. Réalisés par amphidrome, les trajets doivent permettre de transporter les camions de Longoni jusqu’en Petite-Terre, en évitant la route. Un premier test devait être effectué en 2022, mais il avait été repoussé faute de navires suffisants.

Gérance

Si la compétence est dévolue au conseil départemental de Mayotte, celui-ci a décidé de confier la gérance à un acteur privé sous forme de délégation de service public (DSP). Jusqu’au 31octobre 2028, celle-ci revient à la société Mayotte Channel Gateway et à sa gérante, Ida Nel. Ce mode de fonctionnement n’a pas été épargné par des relations devenues glaciales entre la collectivité et son délégataire. « L’ensemble des différends et l’absence de dialogue sont de nature à porter atteinte au bon emploi des deniers publics et à mettre en péril la viabilité du port », avait même alerté la Chambre régionale des comptes de La Réunion-Mayotte en 2017. Alors que la DSP touche à sa fin, quelle gestion prendra la suite, sachant que le Département ne rechigne à faire un avenant au contrat initial ? Toutes les options seraient sur la table, cela pourrait déboucher sur une DSP avec une nouvelle mise en concurrence, voire l’adoption d’un nouveau mode de gérance. Plusieurs ports en métropole sont passés, par exemple, sous la coupe de société d’économie mixte. Selon la Cour des comptes, cet organisme qui regroupe acteurs publics et privés a des « règles de gouvernance très protectrices des intérêts des collectivités et des élus qui y participent, mais peu favorables à la constitution d’un véritable affectio societatis entre partenaires publics et privés ».

Coupe régionale de France : Le club de Malamani avait-il le droit de disputer la demi-finale ?

Le week-end dernier, l’AS Neige Malamani s’est inclinée en demi-finale de la Coupe régionale de France de football, face au Feu du centre de M’roalé (0-1). Un match que le club de Chirongui n’aurait jamais dû jouer, estime le Trévani SC. Battu au tour précédent, ce dernier avait posé une réclamation au sujet d’un problème de maillot. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lui a donné raison.

Convoitée par les joueurs de football des clubs mahorais, la Coupe régionale de France a cet attrait de pouvoir représenter ensuite Mayotte au niveau national. Une opportunité qu’ont les deux derniers qualifiés, le Feu du Centre de M’roalé (Régionale 4) et les Diables noirs de Combani (R1). Une chance aussi que n’a plus le Trévani SC, éliminé par l’AS Neige de Malamani, le 17 août, en quart de finale. Ce jour-là, les locaux l’ont emporté sur un score de 2-0. Cependant, un fait du match à la 89ème minute n’a pas manqué de faire tiquer les dirigeants du club de Koungou. Un remplaçant arborant un numéro 16 est entré sur le terrain en tant que joueur de champ. Or, selon le règlement de la Coupe de France, il est stipulé que « lorsqu’un club décide de faire figurer sur la feuille de match le nombre maximum de joueurs autorisé, l’inscription d’un gardien de but remplaçant, numéroté 16, est impérative ». En outre, le maillot du joueur entrant était différent de ses coéquipiers parce qu’il ne provenait pas du jeu de maillots offert par la Ligue mahoraise de football à ce stade de la compétition.

Rendez-vous au tribunal administratif

Les visiteurs se sont donc orientés vers la Ligue pour une réserve de qualification. Celle-ci a jugé la demande irrecevable. Elle a bien estimé qu’il y a eu une faute puisqu’une amende de 500 euros a été infligée à Malamani, mais n’a pas retiré au club de Chirongui le droit de jouer la demi-finale, perdue ce samedi contre M’roalé (0-1). La tenue de cette rencontre n’a atténué en rien la colère du Trévani SC qui s’était orienté entretemps vers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui leur a donné raison par une décision rendue par le tribunal d’instance dans la soirée du jeudi 12 septembre. Dans ses propositions, celui-ci conseille « d’infliger à l’Association sportive Neige de Malamani la perte de la rencontre du 17 août 2024 et de tirer toutes les conséquences de ces mesures de conciliation en intégrant le Trévani Sports et culture aux demi-finales de la coupe régionale de France prévues le 14 septembre »

Seulement, le comité n’a pas de pouvoir de décision et ne peut que conseiller les mésententes entre une ligue sportive et ses adhérents. Contactée justement, la Ligue mahoraise de football dit tenir compte de la décision du CNOSF. Elle admet toutefois que son comité directoire n’a pas pu se réunir à temps lors de la demi-finale du 14 septembre. Elle dit s’attendre à ce que le club de Trévani fasse un recours vers le tribunal administratif. Une voie que les dirigeants de la formation de Régionale 4 confirment vouloir utiliser avec l’aide d’un avocat.

En attendant, la finale de la Coupe régionale de France est prévue le 12 octobre et doit opposer les Diables noirs et le Feu du Centre.

Une réclamation aussi de Bandrélé

Plus récemment, c’est le club de Bandrélé qui a porté réclamation contre l’équipe des Diables noirs de Combani. Ce samedi, lors de la demi-finale, le club du centre de Mayotte a égalisé d’une tête rageuse de « Raphaël » en fin de match, avant de l’emporter aux tirs aux buts. Selon la lettre de réclamation du Bandrélé FC, l’arbitre aurait été contraint par les supporters locaux de valider le but égalisateur. Le club ajoute aussi que leurs partisans auraient subi des menaces durant la rencontre. Pour non-assistance aux bonnes conditions de déroulement de la rencontre, Bandrélé demande à ce que ce match soit déclaré « perdu » pour l’équipe des Diables noirs.

Football : Auryane Abdourahim commence la saison tambour battant

L’attaquante du Paris-Saint-Germain, Auryane Abdourahim, connaît une belle rentrée autant en club qu’avec l’équipe de France des moins de 19 ans. Ce samedi, la Mahoraise a débuté le championnat par un triplé inscrit contre son ancien club de l’ASJ Soyaux-Angoulême, avec un large score au coup de sifflet final (15-0). Au PSG, la joueuse de bientôt 17 ans entame sa deuxième année au centre de formation de la section féminine.

Autre bonne nouvelle, en début de semaine, elle a passé trois jours de tests à Clairefontaine avec le staff de l’équipe de France U19. Sélectionnée à dix-huit reprises dans les catégories U16 et U17, elle a inscrit neuf buts sous le maillot bleu. Après ce nouveau stage en compagnie de joueuses de son âge, elle pourrait être appelée par Philippe Joly pour participer au premier tour des qualifications à l’Euro 2025. Les U19 françaises affronteront le Portugal, la Slovaquie et la Macédoine du Nord, du 27 novembre au 3 décembre.

Une couveuse d’entreprises spécialisé dans le service de domiciliation

La couveuse d’entreprises Oudjerebou offre aux entrepreneurs l’opportunité de bénéficier d’une adresse professionnelle dans Mamoudzou, améliorant ainsi leur gestion administrative et renforçant l’image de leur entreprise. Le but ? Profiter d’une adresse tout en se concentrant sur la croissance et la réussite de son affaire. Contact : 14 rue du stade, 976 000 Cavani, Mamoudzou, 0269 80 12 30 et contact@oudjerebou.fr

Devenir sentinelle de la nature

L’association Mayotte Nature Environnement coordonne la plateforme numérique Sentinelles de la Nature, elle permet de signaler les atteintes portées à la nature à Mayotte, et les initiatives favorables à l’environnement dont on est témoin. Les signalements permettent de les recenser. Ils peuvent donner lieu à des actions concrètes pour prévenir ou résorber les atteintes à l’environnement et valoriser les actions positives. Pour rejoindre le mouvement, il suffit de télécharger l’application Sentinelles de la Nature, disponible sur Android et iOS. Il est aussi possible de se créer un compte sur le site internet [www.sentinellesdelanature.fr]www.sentinellesdelanature.fr. Ensuite, il n’y a plus qu’à déposer son signalement avec la localisation de la dégradation, sa photo, sa description, et le tour est joué.

Les lauréats du dispositif « Ambassadeurs du lagon » du Parc marin

Le Parc naturel marin a dévoilé les lauréats de la 6e édition du dispositif « Ambassadeurs du lagon », neuf structures ont été sélectionnées parmi plus de 30 candidats. Elles bénéficieront d’un appui technique et financier du Parc pour contribuer à modifier les comportements pour une meilleure préservation de la biodiversité marine. L’enveloppe totale des subventions pour cette édition s’élève à 150.000 euros.

Dans la catégorie « promouvoir le patrimoine culturel autour du milieu marin », Agir pour le Développement Intégré du Nord de Mayotte rénovera des pirogues dans le Nord de Mayotte pour former les jeunes à la navigation traditionnelle à voile et à l’histoire de la pirogue. Les jeunes auront aussi accès à des visites d’écosystèmes marins afin d’être mieux sensibilisés à leur protection. La Direction de la Culture et de la Lecture publique organisera un concours d’écriture sur le thème « Mayotte, son lagon si beau mais si fragile ». Les Apprentis d’Auteuil mettront en place un espace musée autour de la pirogue.

Dans la catégorie « Impliquer des jeunes dans un parcours de sensibilisation ». L’ASPTT sensibilisera les jeunes du Nord à la problématique du braconnage de tortues marines. Fahamou Maecha proposera à des jeunes du Sud des activités de découverte de la biodiversité, visite pédagogique de mangrove en kayak, chantiers participatifs, immersion sur une journée de pêche au poulpe respectueuse du milieu. Mayotte Entraide Education organisera un parcours d’accompagnement et mobilisera un réseau d’anciens étudiants pour inspirer les jeunes et participer à leur insertion professionnelle dans les métiers de la protection de l’environnement.

Dans la catégorie « Créer de nouveaux outils pédagogiques », Ceta’ Maore créera une mallette pédagogique sur les mammifères marins à destination des professionnels du tourisme et du personnel de l’Education nationale.

Dans la catégorie « Protéger le milieu naturel en restaurant un site ou en réduisant une pression », l’Association Culturelle et Environnemental de Poroani mènera des actions de restauration écologique sur le site particulièrement dégradé d’Antana-Bé à Poroani.

L’Amicale de Dembéni contribuera à la réduction de la pollution en rivière en proposant une alternative : une laverie solidaire. Des café parents, permanence numérique, accompagnement pour l’accès aux droits et démarches numériques seront proposés.

Forum d’insertion et job dating à Vahibé

La Ville de Mamoudzou, en partenariat avec son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et France Travail, organise un forum d’insertion et un job dating, ce jeudi 19 septembre, à la MJC de Vahibé de 8h30 à 12h.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique globale d’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes. Pour préparer cette journée de job dating, des ateliers de rédaction de CV et de lettre de motivation ont été menés à Vahibé et Tsoundzou.

Lors du forum, les visiteurs pourront découvrir différents secteurs d’activités : BTP, transport et logistique, sport, tertiaire, santé et social, agroalimentaire, agriculture, métiers de bouche et restauration. En complément des rencontres avec des professionnels et des acteurs de l’insertion, des ateliers pratiques seront mis en place : Job dating ; découverte de métiers en immersion grâce à des lunettes de réalité virtuelle ; point informations sur les métiers, les formations, l’emploi dans le département. Afin de maximiser ses chances lors de ce forum, il est vivement recommandé de venir muni de plusieurs exemplaires de son CV et d’une lettre de motivation.

Les numéros des pompiers sont de nouveau accessibles

Les numéros 18 et 112 injoignables ce mercredi matin

« Il faut complètement changer de logique pour faire bouger les choses »

Henri Nouri, secrétaire général académique du syndicat national des enseignements de second degré (Snes) de Mayotte, fait le point sur les difficultés rencontrées au quotidien par les enseignants des collèges et des lycées mahorais. Quelques semaines après la rentrée des classes, le portrait dressé par le syndicaliste grâce à une enquête de terrain met en lumière des problèmes présents depuis des années sans l’ombre d’une solution.

Flash Infos : Quel est le bilan de la rentrée 2024 dans le second degré à Mayotte ?

Henri Nouri : Pour faire un bilan, il faut déjà connaître précisément la situation de l’enseignement. D’abord, les conditions d’études sont alarmantes. J’ai réalisé une étude de terrain dans une vingtaine de collèges et de lycées de l’île. En moyenne, il y a huit postes non occupés par établissement. D’une part, il n’y a pas un enseignant face à chaque élève. C’est une situation qui peut évoluer, mais trois semaines après la rentrée, c’est alarmant. Les disciplines les plus touchées sont les lettres modernes, l’histoire-géographie, les mathématiques, l’éco-gestion et l’anglais. D’autre part, malgré le fait que les établissements sont en zone d’éducation prioritaire, les collèges ont une moyenne de 26 élèves par classe. Les effectifs sont donc beaucoup trop élevés pour des élèves avec des besoins particuliers. Donc, il y a des sureffectifs qui s’ajoutent à des manques de salles de classe. S’ajoute la non-scolarisation d’une partie des jeunes. On crée des bombes à retardement.

F.I. : Ces problèmes sont connus depuis plusieurs années à Mayotte, comment le Snes et les autres syndicats tentent d’apporter des pistes de solutions ?

H.N. : Il n’y a pas de coup de baguette magique à donner, il faut complètement changer de logique pour faire bouger les choses. Il faudrait par exemple généraliser le système de REP+ aux lycées, qui n’est réservé qu’aux collèges pour l’instant. Cela aiderait à bénéficier de plus d’aides, car on le voit aujourd’hui que ce manque de classification pèse : il y a plus de professeurs titulaires en collège qu’en lycée.

Aussi, Mayotte n’attire pas suffisamment et l’île connaît une dégradation. Alors bien sûr, comme le rappelle le rectorat, les salaires sont plus élevés ici qu’en métropole. Mais la situation ici est bien plus compliquée que dans l’Hexagone. Cela fait des années qu’on pose la question de savoir si le taux d’indexation est conforme à la situation de Mayotte par rapport au coût de la vie, de l’éloignement, de l’attractivité, de l’insécurité. Et non seulement on n’attire plus de titulaires, mais en plus on attire moins de contractuels. Il y a plus de 50% de contractuels dans le second degré, un record dans toute la France. Cependant, à Mayotte, c’est le seul département de métropole et d’Outre-mer confondus où ils ne peuvent pas cotiser à la complémentaire santé Ircantec. Donc une autre piste de solution partielle serait de rendre possible cette cotisation. Cela aiderait à calmer la rotation, qui est trop importante, car les professeurs ne restent pas. Je constate que les ruptures conventionnelles de contrat sont de plus en plus utilisées.

Mais surtout, il faudrait qu’on soit plus écoutés. Oui, cela fait des années que les problèmes de sureffectifs, de manque d’attractivité, d’insécurité s’enracinent, et malgré des propositions, rien n’est mis en place. Je ne dis pas que c’est simple : nous manquons de salles et le nombre d’élèves explose. Si on ne parvient pas à construire, c’est aussi parce qu’il faut sécuriser les nouvelles salles de classe… Nous comprenons bien qu’il n’y pas de solution immédiate. Mais toutes les propositions pour améliorer la situation, n’ont pas été écoutées et sont d’autant plus vraies aujourd’hui.

F.I. : Ce dialogue est-il plus difficile depuis les dernières législatives ?

H.N. : On ne sait pas comment ou combien de temps le gouvernement de Michel Barnier va tenir. Et puis, au niveau de l’Éducation nationale, il n’y a pour l’instant pas de ministre non plus donc on ne sait pas quand le dialogue sera renoué. On ne sait pas non plus par exemple ce qu’il va advenir de « la loi Mayotte ». Est-ce que le dossier sera repris ? Il y a tout un tas de paramètres qui nous sont impossibles à appréhender. On aimerait, en tant que fonctionnaire d’État, avoir un interlocuteur au niveau national, et qui comprenne bien la situation de Mayotte.

F.I. : Il n’y a pas eu de mouvement social depuis le début de la rentrée, mais une intersyndicale est prévue le 1er octobre. A quoi s’attendre ?

H.N. : Il n’y en a pas, eu mais évidemment cela ne veut pas dire que tout va bien. Naïvement, nous pensions que la rentrée s’était bien déroulée. Et puis l’incident à Tsararano (N.D.L.R. qui a eu lieu le jeudi 12 septembre) nous rappelle que tous les problèmes s’aggravent. Ce n’est qu’un exemple. Des gendarmes, des policiers armés qui sont appelés dans des cours d’écoles, c’est insupportable pour les élèves, les enseignants, les agents.

On est dans l’attente de voir ce qu’il va se passer au niveau du gouvernement. L’intersyndicale est prévue pour le 1er octobre, date butoir à laquelle le budget (N.D.L.R. la loi des finances) doit être déposé. Le slogan sera « salaires, service public et abrogation de la loi retraite ».

« Notre mission est de permettre à tous de devenir autonome »

Ces quatre dernières années, Apprentis d’Auteuil Mayotte a renforcé sa présence sur le territoire, avec 21 implantations sur l’île aux parfums. Sa nouvelle directrice, Gwenola Coulange, revient sur les nouveaux projets de la structure. Parmi eux, l’ouverture d’une école maternelle à Mamoudzou ou un chantier de construction de lakas pour les personnes éloignées de l’emploi.

“Il est de notre responsabilité d’innover”

Ce mardi 17 septembre, l’Agence de développement de Mayotte lançait sa deuxième édition de la Semaine de l’innovation. Une occasion de mettre en avant des initiatives innovantes au service de la transition écologique du territoire.

Place Mariage à Mamoudzou, la Chambre des commerces et de l’industrie (CCI) accueille la deuxième Semaine de l’innovation. Un événement organisé par l’Agence de développement et d’innovation de Mayotte (Adim) et soutenu par le conseil départemental qui vise à stimuler la créativité et l’innovation sur le territoire mahorais. Cette édition porte sur le thème de la transition écologique. « Un enjeu capital pour l’avenir du territoire et de la planète. Il est de notre responsabilité d’innover et de trouver des solutions durables », énonce Rosette Vitta, présidente de l’Adim lors du discours d’ouverture.

Des innovations au service du bien commun

Durant cette journée plusieurs projets innovants ont pu être mis en avant. C’est le cas de celui d’Abdilay Issa, chef du projet du Bureau recherche et expérimentation de la Station de recherche agronomie de Dembéni et de Damien Solet, chargé de mission auprès du Conservatoire botanique des Mascarins, tous deux réunis pour présenter l’idée d’une Banque de Semences agricoles, à partir d’espèces de Mayotte.

Un projet qui vise à répondre aux besoins du territoire dans le but d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, alors que la population est estimée à 700.000 habitants d’ici 2050.

La banque vise également à fournir en permanence les graines nécessaires tandis que les végétaux sur le territoire sont soumis aux aléas climatiques et environnementaux.

Il permettra aussi de sauvegarder les espèces propres au territoire et celles en disparition. « Tout ce patrimoine il faut le sauver », conclut Damien Solet, lors de sa présentation. Ce projet est soutenu par le Département et les acteurs locaux.

« Encourager le développement d’entreprises innovantes »

« Cet événement témoigne de la dynamique d’innovation à impulser, les crises successives ont mis à mal l’économie mahoraise et il est important d’encourager le développement d’entreprises innovantes », précise Daniel Subira, le deuxième vice-président de la CCI. Également soutenu par la Bred, Orange et la Communauté de Communes du Centre Ouest, les événements des prochains jours se dérouleront au Pôle d’excellence Rurale de Coconi où les résultats du concours Innov’action seront révélés. La semaine se clôturera à la technopole de Dembéni offrant aux visiteurs un aperçu des équipements de recherche hébergés sur le site. « Il reste encore des places pour les visiteurs, j’invite encore plus de monde à venir », souligne Soumaya Soulaimana, responsable du pôle Innovation de l’Adim. La semaine de l’innovation souhaite rester cette année encore un franc succès.

Plusieurs affaires de violences sexuelles jugées ce mardi

Ce mardi, plusieurs affaires ont été jugées devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou. Un premier prévenu a été condamné à huit mois de prison pour agression sexuelle, un deuxième quatre mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans.

Le 26 juin 2023, la police intervient dans la nuit à Tsoundzou 1 (Mamoudzou). Une femme les a appelés, la tête baissée, le regard fuyant, elle dit avoir subi une tentative de viol. Alors qu’elle dormait en sous-vêtements, un homme aujourd’hui âgé de 22 ans s’introduit dans sa case en tôle armé d’une machette et cagoulé, il la déshabille et aurait tenté de la violer. « Lors de sa garde à vue, le prévenu déclare avoir voulu acheter des bières auprès de la femme. Il toque, en l’absence de réponse de sa part, il la réveille et demande si elle veut faire l’amour. Elle répond « non », il lui propose alors 200 €, elle refuse à nouveau », rapporte Alexandra Nicolay, la présidente du tribunal correctionnel de Mamoudzou alors que le prévenu est absent à l’audience. Le procureur de la République, Mehdi Ben Mimoun, souligne dans son réquisitoire l’addiction du prévenu à l’alcool. « L’homme avait consommé trois bouteilles de vodka dans la soirée, et il venait encore pour acheter de l’alcool ». Le tribunal l’a condamné à huit mois d’emprisonnement pour agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme. Il lui est interdit de porter une arme pendant cinq ans, il est privé du droit d’éligibilité et il doit également reverser 2.000 euros de dommages à la victime.

“L’adolescente ne pouvait pas s’échapper”

Chaque jour, la jeune fille âgée de 15 ans qui habite à Tsingoni se rendait chez son voisin alors âgé de 20 ans pour recharger le panneau solaire de la famille. « Un jour, il lui dit de monter sur le lit et lui dit vouloir faire l’amour avec elle. L’adolescente ne pouvait pas s’échapper. Elle tombera enceinte », décrit Alexandra Nicolay, la présidente du tribunal correctionnel, qui résume les faits en l’absence du prévenu et de la victime lors de l’audience. Après cela, ils continuent de se fréquenter du 1er avril 2022 au 13 octobre 2023. Dans un premier temps, la jeune fille dit être d’accord, plus tard elle dira que c’est la famille du garçon qui lui a demandé d’agir ainsi. Elle finit par se rendre à la gendarmerie et porter plainte sur recommandation de son père. « Elle raconte lors du premier rapport avoir dit non, puis avoir fermé les yeux et ressenti des douleurs. » Le prévenu se déclare en union libre avec elle. Le tribunal l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans. Il lui est aussi interdit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des mineurs pendant 10 ans et écope d’une peine d’inéligibilité pendant cinq ans.

Un procès avec onze accusés pour tentative de meurtre

Un procès hors normes s’est ouvert ce mardi 17 septembre, avec onze hommes qui comparaissent devant la cour d’assises des mineurs. Plusieurs chefs d’accusation sont retenus contre eux : tentative de meurtres, vol avec arme, violence avec usage et menace d’une arme, violences en réunion, dégradation d’un bien d’autrui. Les faits se sont déroulés en février 2020. Deux personnes se sont constituées parties civiles. Un huis clos a été demandé par la cour d’assises lors de la tenue du procès. Il s’achèvera le mercredi 25 septembre.

De nouveaux effectifs de police accueillis ce lundi

Ce lundi 16 septembre, le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, le procureur de La République, Yann Le Bris et le directeur territorial de la police nationale de Mayotte, Patrick Longuet, ont accueilli une cinquantaine de fonctionnaires de police nouvellement arrivés. Ils viendront renforcer toutes les filières : sécurité publique, police judiciaire, renseignement territorial, état-major, police aux frontières.

Des distributeurs de protections hygiéniques à l’université

Le Crous de la Réunion et de Mayotte a installé cinq distributeurs de protections hygiéniques gratuites sur le campus de l’université de Mayotte. Cette initiative vise à lutter contre la précarité étudiante et menstruelle en offrant un accès libre et gratuit aux protections hygiéniques pour toutes les étudiantes. Cette action s’inscrit dans une volonté plus large du Crous de la Réunion et de Mayotte de mobiliser l’ensemble de ses services pour accompagner les étudiants des deux territoires.