Une étude sur la sexualité des jeunes de moins de 30 ans à Mayotte a été présentée ce lundi pour ce premier jour du colloque Mayotte en Santé. Menée par Santé publique France, elle montre les lacunes en matière de recours à la contraception des plus jeunes et en particulier des femmes. Elle souligne aussi comment l’absence de diplômes rend les femmes plus vulnérables aux violences sexuelles.

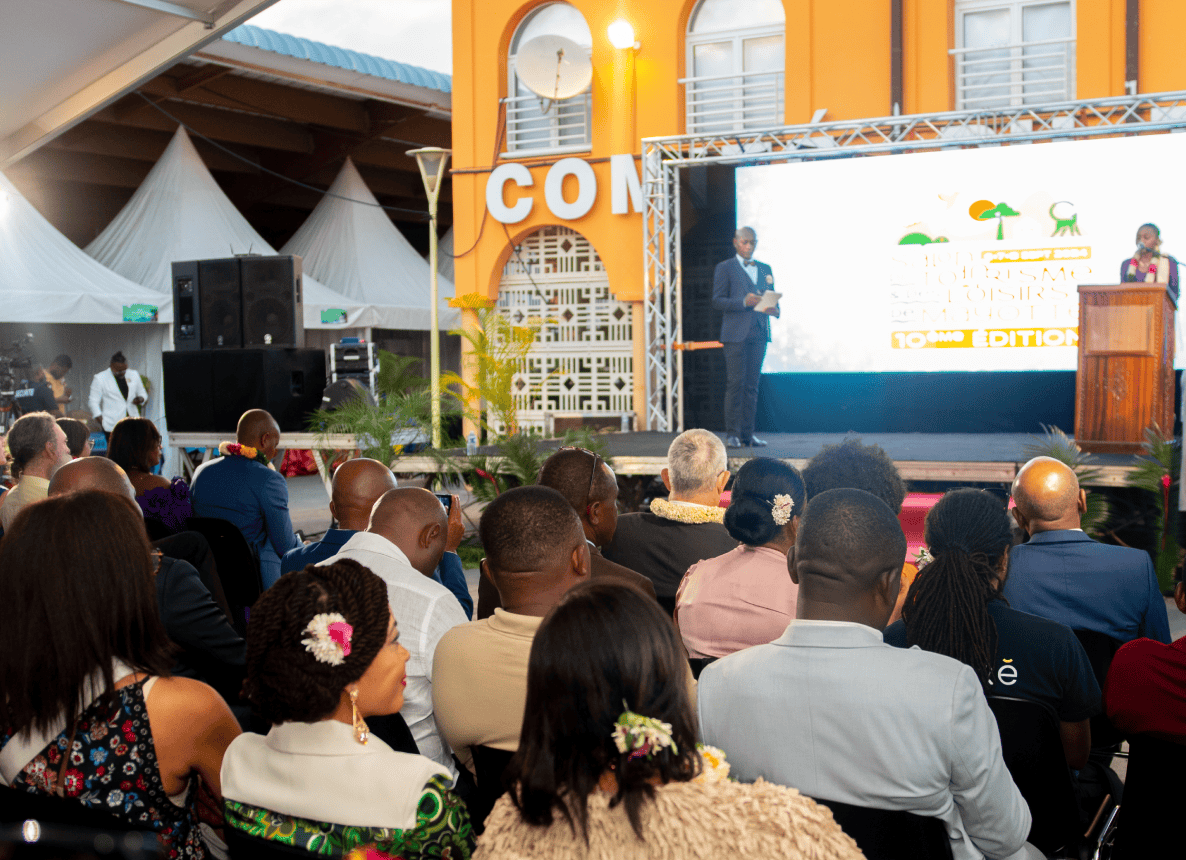

La réduction des risques, parcours de vie et de santé est le thème de cette troisième édition du colloque Mayotte en Santé, qui se tient jusqu’à jeudi au Pôle d’excellence rurale de Coconi (Ouangani). Dans ce cadre, Karima Madi, épidémiologiste à l’antenne Mayotte de Santé Publique France, a présenté, ce lundi 9 septembre, l’enquête Unono Wa Maore, qui porte sur la sexualité des jeunes de moins de 30 ans à Mayotte avec un focus sur le premier rapport sexuel.

“Les femmes veulent préserver leur virginité plus longtemps”

Dans le cadre de cette étude réalisée en 2018, 834 jeunes tirés au sort de 15 à 29 ans ont été interrogés à leur domicile. Premier constat, 33 % des hommes ont eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans contre 10 % des femmes. Ces dernières sont plus nombreuses à commencer leur sexualité entre 20 et 29 ans. “Les hommes ont tendance à commencer leur vie sexuelle plus tôt et les femmes plus tardivement”, souligne Karima Madi. Des pratiques qui s’inscrivent dans des normes culturelles et sociales, avoir une vie sexuelle tôt pour un homme étant une façon de “prouver sa virilité” alors que les femmes “veulent préserver leur virginité plus longtemps”. L’étude montre une corrélation entre le niveau de diplôme et l’âge du premier rapport : parmi les hommes qui ont commencé à être sexuellement actifs avant 15 ans, 45 % n’ont pas de diplômes ou celui-ci est faible.

La question du consentement lors de ce premier rapport a aussi été interrogée, 7 % des répondants disent avoir été forcés, contre 93 % non forcé. Cela représente 11 % des femmes interrogées contre 2 % des hommes. Parmi les personnes qui ont eu un rapport sous la contrainte, tous ont un niveau de diplôme faible voire nul. “Les femmes vulnérables d’un point de vue économique sont plus exposées à des situations de coercition”, conclut l’étude.

74 % des femmes pas protégées lors du premier rapport

Le recours à la contraception contre les grossesses est plus important chez les hommes, 49 % des hommes se protègent alors que 74 % des femmes ne se protègent pas. Ce constat s’observe également pour la protection contre les infections sexuellement transmissibles (IST), 47 % des hommes utilisent une contraception contre 19 % des femmes.

Si on compare ces chiffres à la France métropolitaine, dans l’Hexagone les différences sont moins marquées entre les hommes et les femmes. En revanche, de la même façon, les femmes sont aussi les principales victimes d’un premier rapport forcé, c’est le cas d’environ 6 % des femmes en métropole. Là-bas, le recours à un moyen de contraception est bien plus répandu qu’à Mayotte (85 % des jeunes femmes et 79 % des jeunes hommes). “Cela peut s’expliquer par le coût, l’accès restreint aux services de santé, les barrières culturelles et les idées fausses sur la contraception”, décrit Karima Madi. L’étude préconise de “renforcer l’éducation sexuelle dans les écoles pour promouvoir des comportements sexuels responsables, sensibiliser les jeunes à la notion de consentement et de respect mutuel pour réduire les violences.”

Cette présentation a suscité de vives réactions dans la salle. “L’enquête date de 2018, depuis les évolutions ont été phénoménales. Sur le territoire, aujourd’hui il y a plus d’offres en termes de prévention et d’initiatives pour accompagner les jeunes au début de leur sexualité”, juge une auditrice. Les jeunes ont été tirés au sort grâce à leur adresse connue par l’Insee, une méthode problématique selon une partie du public. “Les habitants des bangas ne sont pas consultés, avec cette méthodologie, on ne touche pas vraiment le coeur du sujet”, regrette une infirmière scolaire à Doujani. En revanche, d’autres professionnels comme une infirmière scolaire à Sada retrouve dans cette étude des réalités qu’elle rencontre dans son établissement. “Dans l’établissement, l’année dernière, on comptait 43 élèves enceintes, et la majorité d’entre elles ont un faible niveau de diplôme, bac professionnel, CAP comme dans les chiffres montrés”.

Le colloque Mayotte en Santé continue

L’événement au Pôle d’excellence rurale de Coconi se poursuit jusqu’au 12 septembre, de 8h à 16h. Ce mardi par exemple, il sera expliqué comment le VIH est pris en charge à Madagascar à 10h30, une présentation de la médecine et santé à Mayotte sur la période coloniale et postcoloniale aura lieu à 9h15 et en lien avec les addictions, une conférence sur les représentations des consommateurs et des consommations aura lieu à 8h30.

Sans repas, le colloque est gratuit. Pour assister à une journée de conférences, avec repas, le coût est de 20 euros. Le programme complet du colloque à retrouver sur le site www.mayottesanssida.fr. Il est également possible de suivre les tables rondes en visioconférence sur ce même site.