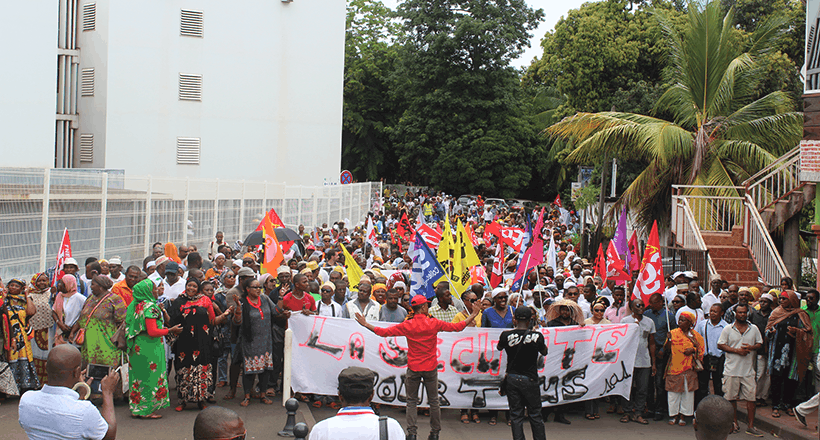

La manifestation de mardi a clairement mobilisé les troupes puisque près d’un millier de personnes, d’horizons divers, ont défilé dans les rues de Mamoudzou. Les manifestants protestent contre l’insécurité, et notamment celle qui émaille le quotidien des établissements scolaires et a poussé enseignants et conducteurs de bus au droit de retrait.

La foule était dense et hétéroclite. Simples citoyens, parents d’élèves, enseignants, associations et syndicats se sont rassemblés mardi place de la République (Mamoudzou) afin de protester contre l’insécurité, notamment celle qui sévit aux abords et à l’intérieur des établissements scolaires.

Pour rappel, rien que sur ces quatre dernières semaines, des personnels de trois lycées de l’île ont exercé leur droit de retrait, notamment après l’attaque le 19 janvier d’un établissement par des dizaines de jeunes armés. Et l’ensemble des conducteurs du réseau Halo observe également un droit de retrait depuis plus de trois semaines, suite aux caillassages répétés de leurs véhicules par de jeunes délinquants.

Après une courte prière, les manifestants, de l’ordre d’un millier selon la police, ont défilé dans les rues du chef-lieu de l’île, selon un parcours balisant des endroits-clés de Mamoudzou, tels que la préfecture, le conseil départemental, l’hôpital, la mairie, etc. Devant le service des migrations et de l’intégration de la Préfecture, un dispositif de police avait été déployé en amont afin d’éviter tout débordement lors du passage du cortège devant cet « endroit sensible », a déclaré le commissaire Philippe Jos. « Par précaution », les étrangers qui patientent généralement devant l’administration ont été priés de rentrer à l’intérieur de l’enceinte gardée par un cordon de policiers. Le dispensaire de Jacaranda était, lui aussi, bien vide en regard de l’activité quotidienne qu’il connaît d’habitude. Le cortège a marqué des arrêts devant les structures accueillant des étrangers, une décision d’ailleurs condamnée par la FSU qui a rappelé mardi par voie de communiqué que son propre mouvement aurait lieu le 22 février et que « [ses] revendications [resteraient] dans le champ de l’éducation ».

Un cortège mixte

Si cette foule s’est fédérée mardi autour des enjeux de sécurité, elle n’était pas homogène en termes d’idéologies. Parmi ses rangs, des associations telles le Codim, connues pour ses actions radicales contre les étrangers en situation régulière ou irrégulière sur Mayotte, mais aussi de simples citoyens sans étiquette et de nombreux syndicats d’enseignants.

« Je suis là en tant que secrétaire général du Snudi-FO », explique Tadjini Indaroussi, « mais aussi en tant que citoyen et père de famille. J’ai deux enfants, qui restent à la maison ces derniers temps. J’ai un fils scolarisé à Bandrélé et ma fille est à Tsararano. Il n’y a pas de transport scolaire et quand je les emmène en cours, les professeurs sur place refusent de faire cours pour si peu d’élèves », témoigne ce syndicaliste, narrant une situation symptomatique.

D’autres professionnels grossissent encore les rangs, tel Thierry Lizola, du syndicat Alliance Police Nationale. « Il nous faut des moyens techniques adaptés à (…) la topologie du terrain », revendique le porte-parole du syndicat qui énumère : « renouvellement du parc total des Duster (au nombre de 12) avec du grillage sur les parties vitrées », des renforts de policiers, « que le phénomène des stupéfiants soient pris en compte, notamment au niveau des enquêtes », et des formations aux nouvelles violences urbaines, de type guérillas. Les interventions que nécessitent les éclats de violence en milieu scolaire représentent 30 à 40% du taux de l’activité des policiers. « Ca a permis de juguler les violences scolaires car on n’a pas eu d’incident très grave, mais ça c’est fait au détriment de la sécurité des biens et des personnes », déplore encore Thierry Lizola.

Le collectif des associations de Mayotte a annoncé mardi que le mouvement serait reconduit ce mercredi, avec des actions « dont le contenu est encore confidentiel » et un appel au rassemblement dès 7h place de la République.