Après une grève de plusieurs semaines qui a pris fin le 14 septembre 2020, l’ex-directeur du SDIS, le colonel Fabrice Terrien, cible de propos véhéments de la part des pompiers pendant ce mouvement, a décidé de poursuivre en justice le président du syndicat Ahmed Allaoui Abdoul-Karim. L’audience avait lieu ce mercredi au tribunal de Mamoudzou.

C’est un Ahmed Allaoui Abdoul-Karim la mine grise qui s’est présenté à la barre du tribunal correctionnel de Mamoudzou ce mercredi. “Mon rôle, c’est de défendre les droits des sapeurs-pompiers de Mayotte, en tant que syndicaliste. Alors cette situation, là, je suis surpris…je la vis plutôt mal, avec ma famille”, lâche-t-il d’emblée aux juges dans une déclaration spontanée. Le président du SNSPP-PATS Mayotte – pour Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et personnel administratif technique ou spécialisé, il faut s’accrocher – devait répondre des faits de diffamation que lui reproche l’ex-directeur du Service départemental d’incendie et secours 976, le colonel Fabrice Terrien. Ce nom vous dit quelque chose ?

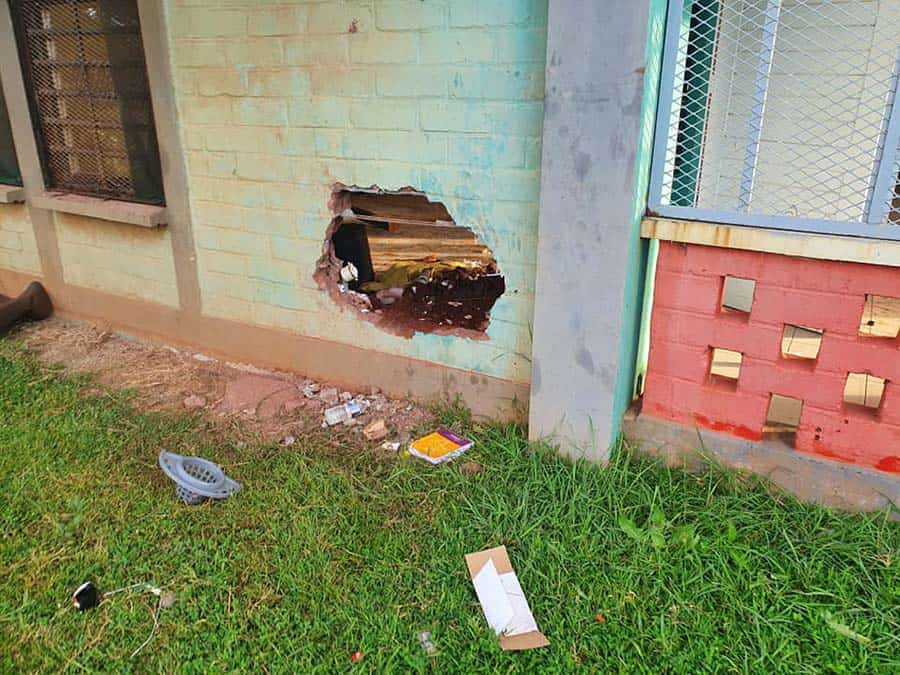

Souvenez-vous, c’était en août 2020. Après un préavis envoyé le 30 juin, les sapeurs-pompiers de Mayotte entrent en grève illimitée pour protester contre leurs conditions de travail… et surtout demander le départ de leur directeur. Les secouristes dénoncent le mépris et le manque de considération du colonel envers ses troupes alors que les casernes, “vétustes”, et dont les portails ne ferment pas toujours, sont prises pour cible par des fauteurs de trouble. Très vite, le conflit se cristallise sur la personne de Fabrice Terrien, directeur depuis bientôt deux ans. Les noms d’oiseaux volent et s’affichent en grosses lettres sur la devanture des casernes et sur les camions qui défilent dans les rues de Mamoudzou.

“Il a pris un vol bleu”

“Si vous étiez à Mayotte pendant cette période, vous n’avez pas pu manquer de croiser ces camions”, rappelle Maître Aurore Baudry, l’avocate du colonel Terrien, lui-même absent à l’audience. La raison est simple : “il a pris un vol bleu”, résume son conseil pour insister sur le préjudice moral et le préjudice d’image subis par l’ex-directeur. “Cela a porté un discrédit sur son professionnalisme et aujourd’hui, il ne peut plus diriger un SDIS.”

Loin de tout laisser derrière lui, le fonctionnaire lui-même sapeur-pompier professionnel a décidé dès le mois d’octobre 2020, soit environ deux semaines après la sortie de crise, de poursuivre en justice Ahmed Allaoui Abdoul-Karim pour huit propos diffamatoires publiés sur la page Facebook du SNSPP-PATS et un sur sa page Twitter. Il faut dire que le syndicat ne manque pas d’éloges pour désigner le “Terrien” : “harceleur”, “dictateur”, “démagogue”, “narcissique”, le tout accompagné de photographies des véhicules peinturlurés et d’appels à “quitter les lieux”… “C’est très malheureux de voir qu’un haut gradé soit capable de mentir devant les médias alors qu’il ne veut rien faire pour améliorer la vie de ses hommes”, écrit encore le syndicat dans le commentaire d’un post mentionné à la procédure. Pire qu’un mauvais repas de famille !

Publication de la décision sur les réseaux sociaux

Bref, le courant ne passe pas. Notamment entre le président du SNSPP-PATS Mayotte et le directeur du SDIS. “Monsieur Allaoui avait déjà tenu des propos très véhéments qui lui avaient valu des poursuites et des sanctions disciplinaires”, fait valoir l’avocate. “On va vous expliquer que ces paroles violentes s’insèrent dans le contexte syndical mais là, elles s’attaquent directement à la personne de Monsieur Terrien, cela dépasse le cadre de la liberté d’expression”, déroule-t-elle.

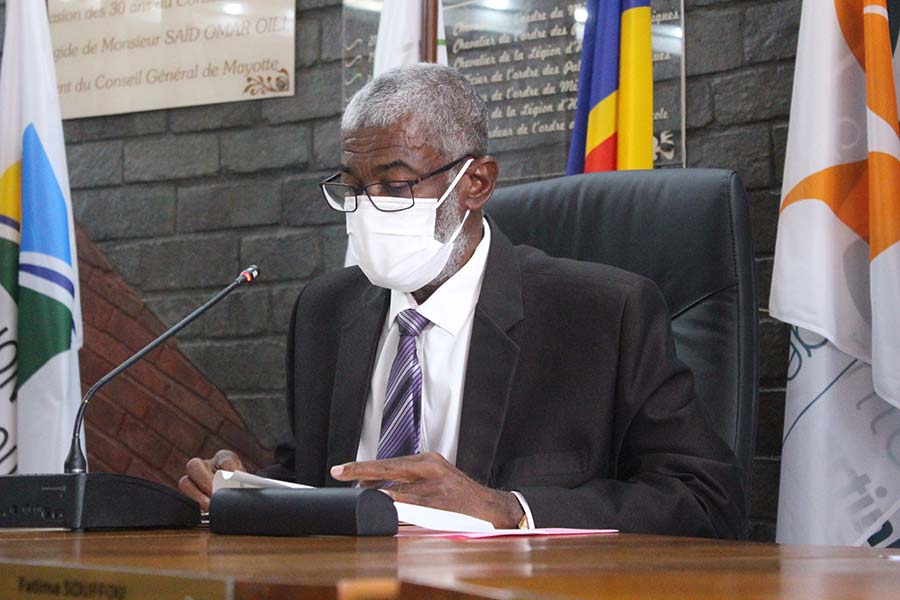

Quant à la grève en elle-même, le colonel a tenu à rappeler au tribunal que pas moins d’une vingtaine de séances avaient été organisées avec les syndicalistes pendant un an et demi pour entendre leurs revendications. Un argument qu’il n’avait eu de cesse, d’ailleurs, de souligner pendant le mouvement social. Son avocate demande aujourd’hui 5.000 euros pour le préjudice moral et 10.000 euros pour le préjudice d’image, ainsi qu’une publication de la décision sur la page Facebook du SNSPP-PATS Mayotte, sur celle de son entité nationale, sur celle personnelle d’Ahmed Allaoui et sur Twitter.

Aucune preuve, selon la défense

Ni fait ni à faire !, balaie en substance Maître Alexandre Volz, l’avocat de la défense. “Pour les 90% de sapeurs-pompiers qui ont suivi la grève, leur première revendication était le départ de Monsieur Terrien”, commence-t-il en présentant une petite revue de presse aux magistrats. Surtout, aucune preuve dans le dossier ne permet de démontrer que son client est le seul à avoir écrit les messages sur les comptes Facebook et Twitter du syndicat. L’organigramme se compose de neuf représentants syndicaux, et aucun post n’a d’ailleurs été signé. “Tout ce qu’on vous dit, c’est qu’on ne peut pas poursuivre le syndicat donc on poursuit son président ?” Tacle à l’accusation. Une jurisprudence de la Cour de cassation exclut en effet la poursuite pour diffamation ou injure d’un syndicat, en tant que personne morale. L’affaire a été mise en délibéré et le tribunal rendra sa décision le 24 mars. Ahmed Allaoui repart de la salle d’audience le pas lourd. Et surtout sans commentaire.

Grande figure du syndicalisme à Mayotte, Soulaïmana Noussoura a publié cette semaine son

Grande figure du syndicalisme à Mayotte, Soulaïmana Noussoura a publié cette semaine son