Dans la nuit de mercredi à jeudi, la caserne de pompiers de Kahani a une nouvelle fois été la cible d’un groupe d’individus qui se sont introduits dans la cour et ont mis le feu à un camion de pompiers et à des tuyaux. Face à cet énième acte de vandalisme, les soldats du feu ne comprennent pas les raisons et lancent un appel à la préfecture.

Ils étaient entre 10 à 15 individus à s’introduire dans la caserne de pompiers de Kahani, dans la nuit du mercredi 12 août. La date est différente mais les faits ressemblent aux autres intrusions qu’ont eu lieu dans cette caserne depuis maintenant 3 mois. Vers 23h, les soldats du feu sont appelés sur un incendie. Nombreux d’entre eux partent avec un camion et une ambulance, seuls quatre restent sur place. À ce moment-là, ces derniers sont alertés par un début de feu à côté de leurs locaux. Les pompiers sortent et sont immédiatement accueillis par des jets de pierres. Ils constatent par la même occasion que les banderoles accrochées sur la devanture de la caserne sont arrachées. Au même moment, d’autres individus pénètrent dans l’enceinte par derrière en détruisant le grillage. Ils mettent le feu à un camion de pompiers et aux tuyaux se trouvant aux alentours. « Ces gens nous scrutent minutieusement pour savoir combien on est dans la caserne avant de nous attaquer », constate Ahmed Allaoui Abdoul Karim, président du syndicat des sapeurs-pompiers SNSPP-PATS Mayotte. Cet acte s’inscrit dans la lignée des nombreux actes de vandalisme perpétrés envers les pompiers de Mayotte depuis des mois. La caserne de Kahani a particulièrement été touchée, une situation que ne comprend pas le syndicaliste. « Pourquoi souvent Kahani ? Je n’arrive pas à l’expliquer. Pourtant, nous ne faisons aucune différence d’identité. Nous sauvons tout le monde, que vous soyez Français ou étranger. La majorité de nos interventions ont lieu dans les bidonvilles qui nous entourent. L’année dernière, nous avons assisté à 800 accouchements dans nos ambulances, c’est du jamais vu en France. Donc nous ne comprenons pas. »

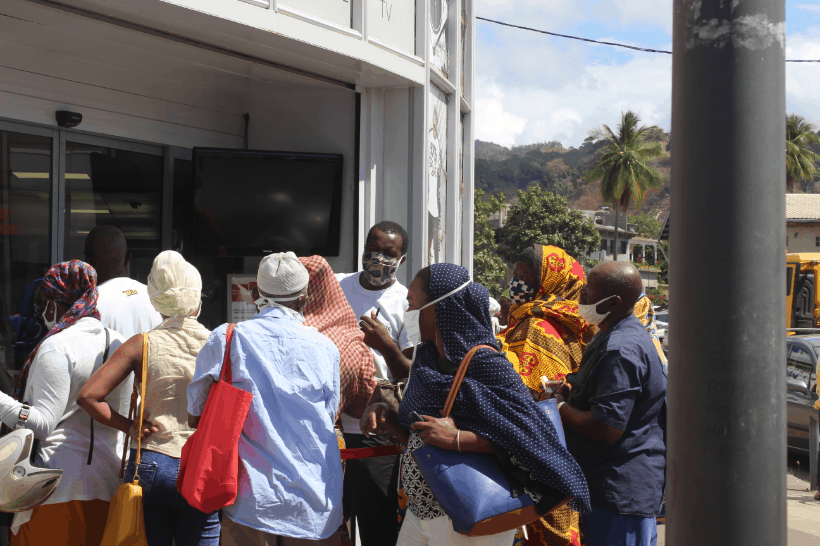

Aujourd’hui, ces professionnels ont l’impression d’être abandonnés par leur direction et lance un appel à l’État. « La préfecture doit prendre des mesures draconiennes, la justice doit être exemplaire et s’appliquer fermement. » Heureusement, les pompiers de Kahani peuvent toujours compter sur le soutien des habitants. Ce jeudi 13 août, ils ont manifesté dans les rues du village pour dénoncer cette montée de violence. Les élus de la commune de Ouangani se sont quant eux rendus sur les lieux afin de constater l’ampleur des dégâts. Tout comme le directeur du SDIS, le colonel Fabrice Terrien, mais ce dernier s’est retrouvé face à des pompiers en colère qui ne lui ont pas adressé la parole. « Ils n’ont pas souhaité discuter avec lui parce qu’ils sont choqués par ses agissements. Nous ne le considèrons plus comme notre commandant. Il est notre ennemi principal », déclare Ahmed Allaoui Abdoul Karim.

Une guerre avec la direction qui n’en finit pas

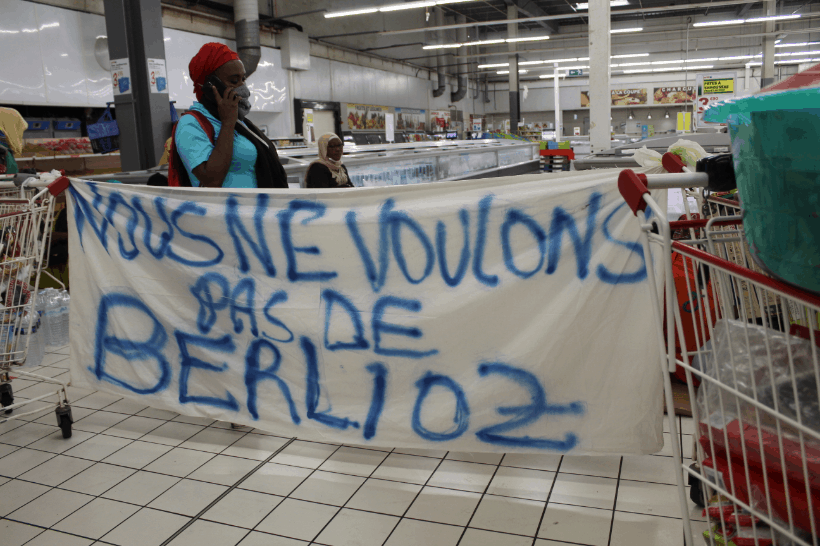

Depuis l’intrusion d’individus au sein de la caserne de Kahani au mois de mai, les sapeurs-pompiers mènent une guerre sans fin pour revendiquer ce qu’ils estiment comme nécessaire à leur sécurité. Cependant, la relation avec leur direction n’est pas au beau fixe. « Dans cette caserne, il y a un mouvement de grève et la direction a laissé la situation se dégrader juste pour ne pas répondre aux revendications de sécurisation des lieux », déplore le président du syndicat des pompiers. Et le communiqué de la présidente Moinécha Soumaïla, datant du 7 août, est venu mettre le feu aux poudres. Elle y indique que les sapeurs-pompiers de Kahani se sont opposés physiquement à la pose du nouveau portail tant demandé. Elle dénonce également l’entrave à la liberté de travail des non-grévistes. L’élu du conseil départemental fait aussi savoir qu’elle a modifié l’ordre de conduite des travaux et donne une priorité aux planchers et au chauffe-eau et qu’elle tiendra ses engagements. « J’ai lu ce communiqué avec beaucoup d’amertume parce que la présidente est incapable de nous écouter, elle a donc perdu sa légitimité pour nous représenter. Elle n’a jamais pris la peine de comprendre les facettes de notre métier, la réalité. Au lieu de cela, elle se fait dicter par le directeur », s’indigne le président du syndicat SNSPP PATS Mayotte. Tout ceci laisse à croire que la réconciliation entre les sapeurs-pompiers et leur hiérarchie n’est pas à l’ordre du jour.

.jpg?1597221026818)

.jpg?1596796249957)