Hier, le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, faisait un point général par audioconférence. Situation sanitaire, confinement, immigration clandestine, ravitaillement, confinés du RSMA, tensions alimentaires et accès à l’eau pour les plus démunis, économie ou encore ramadan : tous les sujets ont été abordés. Nous retranscrivons ici, en substance, les propos du haut fonctionnaire et ses annonces.

Confinement et sécurité

Un relâchement à corriger

On observe un certain relâchement depuis quelques jours. Nous sommes donc en train d’ajuster nos modalités de contrôle, car si ce relâchement n’est pas corrigé, cela compliquera la fin du confinement.

Nous sommes dans une phase réceptive avec 5.296 procès-verbaux dressés, ce qui est un volume considérable, et nous avons multiplié les points de contrôles fixes. Nous entrons désormais dans une phase plus dynamique, notamment dans les villages, en soirée, où nous tentons de combiner notre action pour faire respecter le confinement avec la surveillance générale.

Pour cela, il y a un élément nouveau qui est la présence du DLEM : les militaires arrivés en renfort avec le Mistral peuvent être affectés à des missions diverses, dont celles de protection de sites présentant un intérêt particulier, économique notamment, comme des entrepôts, certains commerces, etc. Le DLEM patrouille ainsi tous les soirs en Grande-Terre et en Petite-Terre de 22h à 6h du matin sur des points définis avec la police et la gendarmerie. Ces patrouilles ne sont jamais au contact des malfaiteurs, mais chaque fois que cela s’avère nécessaire, une coordination se met en place entre les patrouilles du DLEM et les forces de sécurité intérieures pour intervenir.

RSMA

Testé positif au Covid-19 au retour des Comores

Nous avons mis en place une quatorzaine au RSMA qui a été extrêmement critiquée par certains. Dispositif que nous avons renouvelé pour les gens rapatriés des Comores, lundi. Et l’une d’entre elles – un citoyen français – a été testée positive au Covid-19. Il y avait donc une utilité à ce dispositif puisque cette personne n’a pas été contaminée à Mayotte.

Immigration

Une pression qui recommence

Je souhaite que le Mistral qui arrive [aujourd’hui] reste dans la zone, car je veux densifier la présence militaire entre Anjouan et Mayotte. Nous sommes exposés à une pression qui recommence. Nous avons de nouveau des tentatives de passage. Dans la nuit de mardi à mercredi, nous avons eu cinq détections radars pour lesquelles nous avons été au contact. Quatre kwassas ont été refoulés et nous pensons que le cinquième est arrivé. On doit donc redoubler d’efforts et faire en sorte que notre présence en mer soit plus forte. Je sollicite donc le maintien du Nivôse et de son hélicoptère, mais aussi du Mistral pendant qu’il est là, bien qu’il devra ensuite retourner vers sa mission de fret.

Pour les personnes qui seraient interceptées sur la plage, nous allons probablement transformer le CRA en lieu de mise en quarantaine, car si l’on prend le support juridique du Code des étrangers pour

garder les gens en rétention, ils peuvent en ressortir au bout de cinq jours si le juge des libertés estime qu’il n’y a plus de perspectives d’éloignement. Or, l’Union des Comores a fermé ses frontières. Cela veut dire que les reconduites sont impossibles. Moi, mon premier objectif, c’est la protection sanitaire et c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les gens qui sont rentrés des Comores lundi ont été conduits au RSMA, comme ceux venant de Madagascar auparavant. Je ne souhaite pas avoir 200 Comoriens dont certains seraient porteurs Covid-19 à Mayotte. La priorité, c’est la protection des Mahorais, et il ne faut pas encombrer et fragiliser un système sanitaire par des apports extérieurs.

Par ailleurs, le cas de Covid-19 positif découvert lundi au retour des Comores, en confinement au RSMA, m’amène à mettre en place un dispositif musclé en mer. Je vais donc réarmer une opération avec les militaires, solliciter la présence du Nivôse dans la zone, mobiliser sept bateaux dont quatre en mer 24h/24, demander au gouvernement de nous renforcer en moyens humains, et demander à ce qu’une vive protestation soit faite par l’ambassadrice de France contre l’Union des Comores, car ils ne font pas ce à quoi ils s’étaient engagés, c’est-à-dire surveiller les côtes comoriennes pour éviter les départs en direction de Mayotte.

Nous allons également interdire toute activité nautique sur le lagon à l’exception des barges, car les embarcations créent des échos sur nos radars qui nous amènent parfois sur des pêcheurs en pensant qu’il s’agit de kwassas. C’est une perte d’efficacité. Un dispositif personnalisé sera mis en place pour les pêcheurs pour qu’ils puissent être indemnisés : 3.500 euros renouvelables tous les mois s’ils payent des impôts et, s’ils ne sont pas déclarés, nous allons essayer de faire jouer le fonds du conseil départemental à hauteur 1.000 euros par mois.

Liaisons aériennes

Entre 22 et 26 tonnes de fret par semaine

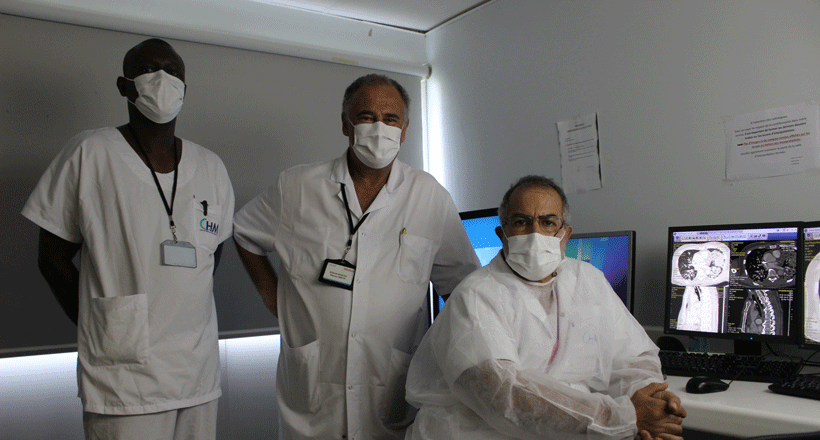

Nous avons mis en place une organisation logistique absolument inédite, notamment due à la suspension des vols commerciaux. Nous sommes d’ailleurs le seul département français à l’avoir obtenue pour protéger les Mahorais. En compensation, nous avons deux vols par semaine opérés par Air Austral, sans rupture de charge : lorsqu’ils partent de Paris, ils sont essentiellement chargés de fret pour Mayotte. On parvient ainsi désormais à acheminer entre 22 et 26 tonnes de fret par semaine. Cinq sont pour le CHM, beaucoup pour des organismes pharmaceutiques et le reste en fret frais à disposition des transitaires.

Nous avons aussi des vols militaires, et d’autres vols affrétés par Paris, notamment l’A330 Etec qui a amené des billets de banque extrêmement utiles pour délivrer les prestations sociales ; mais aussi par Santé publique France ; et nous avons récemment eu un vol Air Seychelles affrété par le ministère de l’Intérieur pour amener des masques à destination des policiers et des gendarmes.

Liaisons maritimes

Ni pénurie ni difficultés à anticiper

Il n’y a aucune pénurie à constater ni de difficultés à anticiper à l’heure actuelle. Il y a certes une désorganisation totale du fret maritime, mais elle est à imputer à une situation mondiale, et non à celle de Mayotte en particulier : conflits sociaux qui ont affecté les ports métropolitains lors du mouvement de protestation contre la réforme des retraites ; grandes compagnies qui mettent beaucoup moins de moyens sur l’eau pour transporter les marchandises, etc. Le commerce maritime mondiale est complètement perturbé. Cela dit, des bateaux accostent toujours à Mayotte, le commerce maritime s’exerce toujours.

Nous avons aussi le soutien du Mistral, qui travaille exclusivement pour Mayotte au moment où je vous parle. Il arrivera [aujourd’hui] avec 230 tonnes de fret, dont 19.000 litres de gel hydroalcoolique. Et, évidemment, le fret qui arrive par le Mistral n’est pas facturé.

Distributions alimentaires

Des bons alimentaires plutôt que des colis

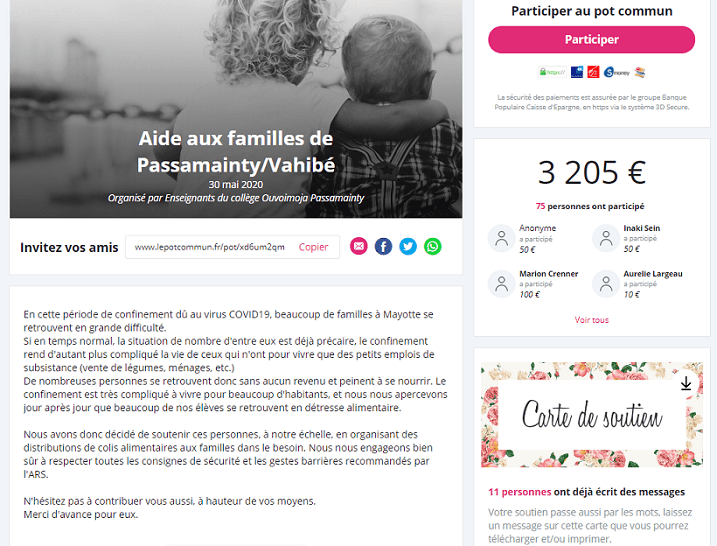

Nous avons une situation très spécifique à Mayotte puisque nous avons mis en place une distribution pour des gens en grandes difficultés. J’ai annulé une distribution de colis alimentaires, car, malgré le soutien du DLEM, nous aurions eu des rassemblements trop importants. Nous tâtonnons, c’est vrai, et avec les élus, nous avons tenté des expériences qui ne se sont pas révélées satisfaisantes. Mais nous avons donc progressé. Désormais, nous optons définitivement pour la distribution de bons alimentaires. Un ou deux maires proposaient cette solution, et c’est la plus efficace. Sur les mois d’avril et de mai, nous allons ainsi distribuer près de deux millions d’euros, à la charge de l’État, en bons alimentaires. Nous allons le faire par le biais de trois vecteurs :

— les CCAS, qui ont la liste des familles nécessiteuses et qui pourront leur remettre des bons

— sept associations qui connaissent les familles qui ne sont pas sur les listes des CCAS. C’est notre cœur de cible, car, s’il y a des Mahorais en difficultés, il y a aussi des étrangers, en particulier en situation irrégulière, et qui doivent eux aussi, naturellement, avoir accès au soutien alimentaire. C’est une question humanitaire, éthique, mais aussi sanitaire puisque nous nous protégeons contre la circulation du virus en faisant ça.

— Les enseignants. Dans certains établissements secondaires, il y a des enseignants qui sont très proches des élèves, qui connaissent ceux qui sont en très grande difficulté. Dans une relation de confiance, je veux confier à ces enseignants volontaires des bons alimentaires pour qu’ils les remettent à ces quelques enfants.

Accès à l’eau

Des rampes à eau dans 14 secteurs

Avec la directrice de l’ARS, Dominique Voynet, nous sommes tombés d’accord pour définir 14 secteurs jugés prioritaires dans des zones paupérisées, afin de les équiper de rampes à eau avec bouton poussoir pour éviter le gaspillage, car il faut garder à l’esprit que vers le mois de novembre, nous aurons probablement des sujets à traiter de ce côté-là. Elles seront installées assez rapidement.

Également, j’ai demandé aux maires d’ouvrir un établissement recevant du public par village, au sein duquel les familles pourront avoir un accès libre à l’eau. Cela peut être tirer un tuyau depuis une canalisation dans la cour d’une école par exemple. Cela se fera avec les maires volontaires qui sont prêts à nous apporter leur concours, notamment avec la police municipale pour réguler tout ça et éviter les grands rassemblements de personnes.

Nous avons aussi obtenu de l’opérateur 50 cartes d’accès aux bornes-fontaine. Elles ont été remises à la Croix-Rouge pour qu’elle puisse les distribuer. Et nous avons également obtenu le financement de 700 cartes pour les bornes à eau monétique, qui sont distribuées. Pour ne pas créer d’affluence propice à la circulation du virus, elles le sont dans des commerces alimentaires dispersés sur le territoire, là où le besoin s’en fait sentir.

Pétrole lampant

Trois points de distribution à Kawéni au lieu d’un

Il y a eu une période de pénurie qui a créé une forte attente. Les plus fragiles ont reçu l’idée qu’il n’y en avait plus. C’est une erreur, il y en a et il n’y a aucun problème là-dessus. Simplement, il fallait rétablir la possibilité de payer ce pétrole lampant en espèce comme la loi l’exige, sinon on donne le sentiment que quelque chose de bizarre se passe. De plus, au lieu de contingenter ce pétrole lampant, il fallait le distribuer en abondance et multiplier les points de distribution dans le but d’éviter les regroupements.

Hier après-midi, nous avons donc réuni Total et Sodifram, et nous avons convenu que Total mettrait en place quatre cuves de 1.000 litres de pétrole lampant sur trois points de distribution à partir [d’hier] à 14h : la station Total et deux autres au Sodifram de Kawéni. Il n’y aura pas de surcoûts, car les frais d’installation et de distribution seront absorbés par ces deux groupes. Le DLEM sera présent sur place et la ville a fait l’effort de mettre des barrières sur zone. Nous ne manquerons pas de pétrole lampant dans les prochaines semaines. Cette expérimentation sera maintenue [aujourd’hui] et vendredi. Nous ferons ce même jour son inventaire et soit nous le modifierons, soit nous le répliquerons partout où c’est nécessaire, en particulier en Petite-Terre.

Économie

792 entreprises mahoraises ont sollicité du chômage partiel

En quelques chiffres, 792 entreprises mahoraises ont déjà sollicité du chômage partiel pour 7.800 salariés. Cela représente 3,4 millions d’heures de travail qui seront financées par l’État.

Concernant les prêts garantis par l’État, 10 millions d’euros ont déjà été garantis et ont été octroyés à 75 entreprises mahoraises.

S’agissant du fonds de solidarité – 1.500 euros délivrés par l’État auxquels s’ajoutent 2.000 euros du conseil départemental si les conditions sont remplies – , il a déjà été mobilisé pour 173 bénéficiaires à Mayotte. Et 2,5 millions d’euros de report de charges sociales ou fiscales ont été accordés.

Nous avons aussi accordé 1,8 million de report décades à ceux qui l’avait sollicité.

J’ai par ailleurs demandé aux maires de mettre en place dans leur commune une petite cellule pour expliquer aux chefs de petites entreprises, qui ont parfois des difficultés linguistiques ou d’accès au digital, quels sont leurs recours.

Enfin, 25 entreprises sont en cessation de paiement. Une task-force en lien avec la CCI a été mise en place pour que chacun des dossiers de ces sociétés soit étudié au cas par cas et regarder ce que nous pouvons faire pour les soutenir durant cette période.

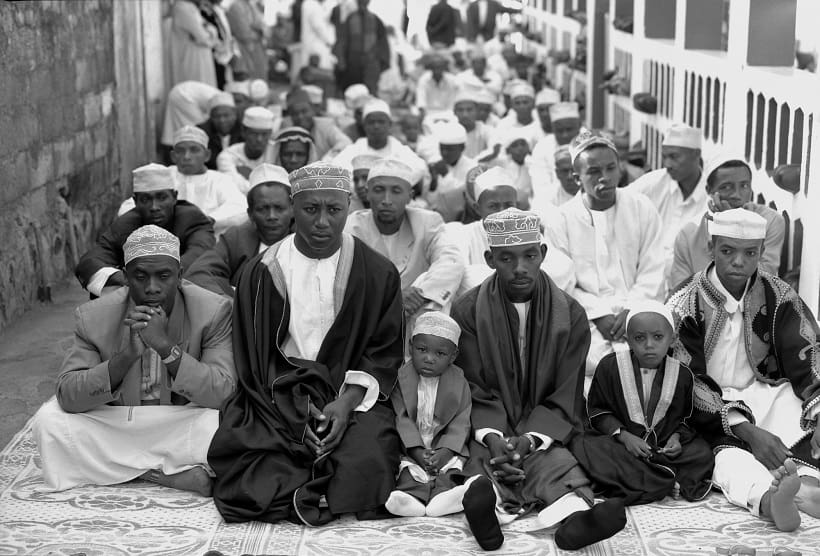

Ramadan

Une dérogation pour les marchés alimentaires

Le groupe de réflexion que j’ai mis en place m’a remis ses recommandations (voir Flash Infos d’hier) et nous sommes en train de les travailler pour lancer une vaste campagne de communication. Les messages seront portés auprès de la population. Par ailleurs, nous allons rouvrir des marchés exclusivement alimentaires. Une partie la population, modeste, s’y ravitaille, donc il faut pouvoir les rendre accessible à nouveau. Par ailleurs, nos agriculteurs rencontrent de grandes difficultés pour écouler leur production : nous avons donc là l’occasion de soulager ce secteur important. Aussi, certains des produits traditionnellement consommés durant le ramadan ne se trouvent pas dans les grandes surfaces. Il faut donc que ces marchés puissent les fournir. Les maires qui le souhaitent

pourront donc déroger à l’interdiction en vigueur sur demande, à condition que les gestes barrières et les précautions à prendre soient respectées.

Pratique funéraire

La mise en place d’un opérateur qualifié

Nous avons environ 800 décès par an à Mayotte. Deux tiers interviennent à domicile. Cela veut dire que pour ceux-là, on a moins de deux décès par jour à Mayotte. Soit, statistiquement parlant en tout cas, un décès tous les sept ou huit jours par commune. Tant que durera la crise sanitaire, il y aura 24h/24h la possibilité d’obtenir le concours d’un médecin pour constater le décès. Afin que ce médecin l’accepte, l’ARS travaille à la mise en place d’un tarif incitatif pour favoriser les déplacements de nuits des médecins de ville.

Par ailleurs, compte tenu de la rareté des décès, nous avons demandé qu’un opérateur qualifié puisse procéder à la mise en bière dans une double housse mortuaire. Les gestes doivent être professionnels. Les cadis l’ont bien compris. Enfin, cet opérateur sera pris en charge par les communes pour soulager les familles. Cela ne va pas ruiner ces dernières, d’autant qu’on peut les aider.

Éducation

Protéger les enseignants avec des masques

Je m’engage à protéger les enseignants. Une commande massive de masques alternatifs a été lancée avec le conseil départemental auprès des petites entreprises mahoraises pour qu’elles nous livrent 25.000 masques financés par le FEDER. Ils sont faits sérieusement sur un modèle AFNOR, et permettent de se protéger efficacement contre une charge virale légère. C’est notamment le cas pour les enseignants qui seront face aux élèves. Nous avons quatre semaines pour cela. Notre ambition est, si l’épidémie doit durer, de monter à 50.000 masques alternatifs, voire plus.

Sur le 11 mai

“Rien n’est gagné”

Le 11 mai se gagne. Rien n’est gagné d’avance, rien ne sera automatique. Soit nous sommes performants tous ensemble, soit nous ne sommes pas parvenus à assumer ensemble cet effort de confinement et le 11 mai n’aura, pour Mayotte, aucune valeur. Tous les jours, nous devons consentir à des efforts pour retrouver une vie normale.

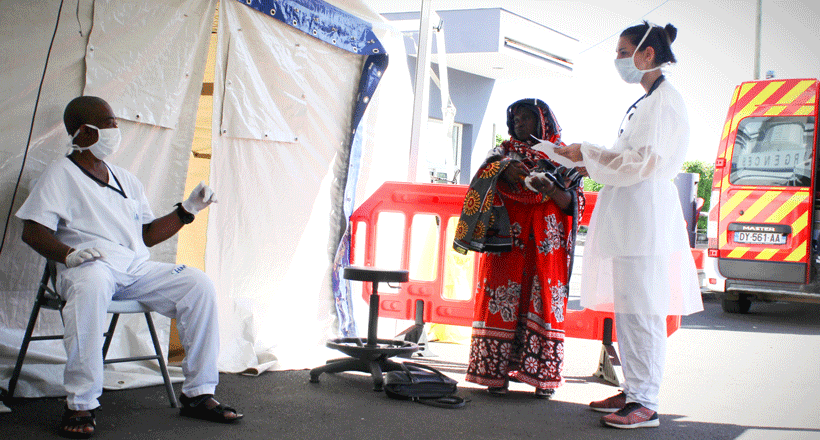

Ce qui est important, ce n’est pas tant le nombre de cas que le nombre de patients admis en réanimation. Toute notre stratégie nationale repose là-dessus : protéger les centres hospitaliers. Quand le nombre de cas admis en réanimation commencera à monter, alors nous aurons la révélation de quelques choses d’extrêmement sérieux. Ce n’est pas encore le cas, avec seulement trois séjours en réanimation. Les chiffres donnés par l’ARS peuvent donc sembler encourageants, mais si nous relâchons nos efforts sur le confinement, nous perdrons.