Depuis le 1er janvier 2022, les agriculteurs peuvent télédéclarer sur le site Télépac les demandes d’aides animales : aides ovine et caprine (31 janvier), aides aux bovins laitiers en zone de montagne, aux bovins laitiers hors zone de montagne, aux bovins allaitants et aux veaux sous la mère (16 mai) et prime aux petits ruminants (outre-mer). La télédéclaration pour l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (outre-mer) est ouverte à partir du 1er mars jusqu’au 15 juin. La télédéclaration est obligatoire pour bénéficier de ces aides. Le site Télépac permet de déposer sa demande et le cas échéant de la modifier.

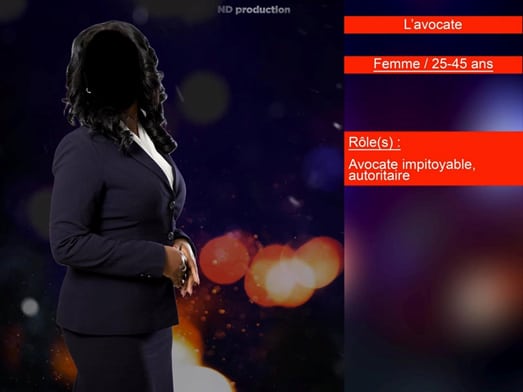

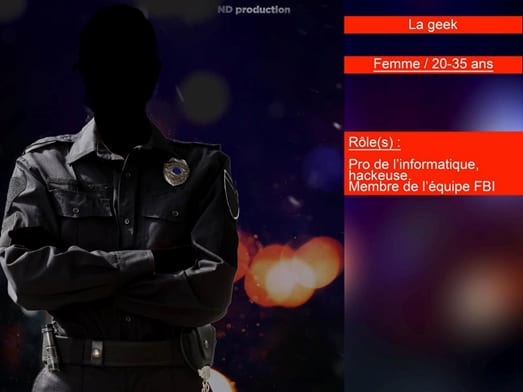

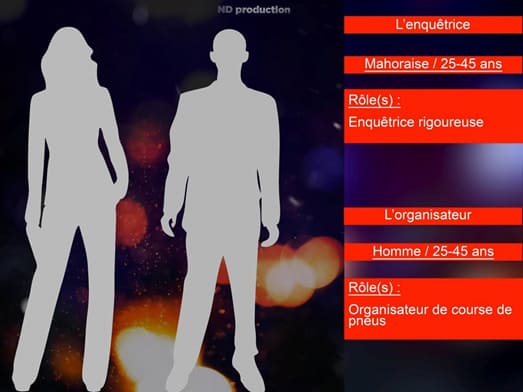

Début de casting pour la saison 1 de FBI Mayotte

Ce lundi 3 janvier a commencé le recrutement des futurs acteurs de la série phare de l’île aux parfums, FBI Mayotte. Après le succès des premiers épisodes diffusés sur les réseaux sociaux, le show mahorais déploie ses ailes. En 2022, Naftal Dylan, producteur, scénariste et réalisateur de la série, projette de tourner la toute première saison. Un objectif ambitieux qu’il lui tarde d’atteindre.

Flash Infos : Vous avez lancé ce lundi 3 janvier le casting de la saison 1 de FBI Mayotte, en quoi va-t-il consister ?

Naftal Dylan : Durant le mois de janvier, les volontaires pourront postuler à l’adresse casting@naftaldylan.com pour espérer incarner l’un des huit nouveaux personnages de la série. Pour cela, il leur suffit d’envoyer une vidéo de présentation de trente secondes. À la suite de cela, nous réaliserons une présélection et des auditions auront lieu au Rocher le 29 janvier, si la situation sanitaire le permet. Nous avons déjà reçu une dizaine de candidatures de personnes originaires de Mayotte, mais aussi de La Réunion et de métropole.

FI : Vous nous aviez confié au mois de juin que le scénario des dix épisodes de la première saison serait terminé d’ici la fin d’année 2021. L’objectif a-t-il été atteint ?

N. D. : Oui, l’écriture des épisodes est bel et bien terminée ! J’ai travaillé à la rédaction du scénario avec mon co-réalisateur, Mass Youssoufa. Celle-ci s’est étendue de mars à décembre 2021. Nous avons pris notre temps pour peaufiner ce scénario. Nous voulions quelque chose de cohérent, de prenant… Actuellement, nous travaillons sur les autorisations de tournage pour débuter celui-ci en mars prochain. L’organisation et la préparation nous prennent beaucoup de temps et nous espérons obtenir toutes les accréditations pour tourner les scènes à Mayotte, mais aussi à l’extérieur du territoire.

FI : Vous parlez d’autorisation, mais il semble aussi que vous étiez en attente de financements… Avez-vous pu obtenir les fonds que vous espériez ?

N. D. : Nous avons reçu le soutien financier de la préfecture de Mayotte ainsi que celui de l’office du tourisme de Petite-Terre que nous remercions, mais nous sommes toujours en pourparlers pour obtenir des aides supplémentaires. Notre budget actuel ne permet pas de financer l’intégralité des tournages… Nous souhaitons débuter le lancement du projet en espérant que nos autres négociations aboutissent.

FI : Vous parlez de négociations : celles avec le conseil départemental en font-elles partie ?

N. D. : En effet, pour le moment nous sommes en cours de discussion avec le conseil départemental et nous espérons bientôt trouver un accord ! Je comprends que tout cela soit nouveau pour eux et que cela puisse être difficile pour les partenaires, mais il est important à mon sens d’offrir aux Mahorais du divertissement et de leur donner la chance d’avoir leur propre production.

FI : Que retirez-vous de cette première année de travail sur le projet FBI Mayotte ?

N. D. : Je suis très heureux et très touché par l’engouement qu’il y a autour de cette série ! Notre équipe est très motivée, notre seul objectif est d’aller au bout de ce projet et de tout faire pour produire ces épisodes. Nous le faisons pour les Mahorais, pour Mayotte, pour répondre à la forte demande du public qui attend la suite de cette aventure.

Gilles Halbout : « Nous nous attendons à vivre un mois compliqué à Mayotte »

Si les élèves en métropole ont repris le chemin de l’école ce lundi, les Mahorais doivent encore patienter jusqu’à lundi prochain. Le temps pour le rectorat de peaufiner la nouvelle stratégie imposée par le ministère de l’Éducation nationale et d’intégrer quelques spécificités sur le 101ème département, à l’heure où le variant Omicron gagne du terrain à vitesse grand V. Entretien avec le responsable de l’académie, Gilles Halbout.

Flash Infos : Vous vous êtes entretenu ce lundi soir avec le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Qu’est-il ressorti de votre échange ?

Gilles Halbout : C’était tout d’abord l’occasion de nous caler sur le nouveau protocole en vigueur, qui va avoir des impacts importants sur Mayotte puisque nous allons devoir être réactifs en matière de tests et d’auto-tests. Comme annoncé, les personnels, les collégiens et les lycéens vaccinés pourront revenir « tout de suite » s’ils sont cas contacts à condition de présenter un test négatif mais aussi deux auto-tests négatifs à J+2 et J+4. Ceux qui n’ont pas reçu leurs doses devront s’isoler à minima pour sept jours. Idem pour tous les élèves du 1er degré, sans exception.

Gilles Halbout : C’était tout d’abord l’occasion de nous caler sur le nouveau protocole en vigueur, qui va avoir des impacts importants sur Mayotte puisque nous allons devoir être réactifs en matière de tests et d’auto-tests. Comme annoncé, les personnels, les collégiens et les lycéens vaccinés pourront revenir « tout de suite » s’ils sont cas contacts à condition de présenter un test négatif mais aussi deux auto-tests négatifs à J+2 et J+4. Ceux qui n’ont pas reçu leurs doses devront s’isoler à minima pour sept jours. Idem pour tous les élèves du 1er degré, sans exception.

La spécificité réside dans notre capacité à rendre possible ces tests. Nous travaillons avec l’agence régionale de santé et le service départemental d’incendie et de secours pour mettre en place des centres de dépistage dans des établissements dits de référence pour décharger les pharmacies et le centre hospitalier, qui n’ont pas la même couverture qu’en métropole, et ainsi permettre au plus grand nombre de continuer à venir à l’école dans de bonnes conditions. Pour cela, nous avons acquis des capteurs de CO2 pour vérifier les systèmes d’aération dans les salles de classe.

FI : Selon nos informations, l’île aux parfums est actuellement sujette à une pénurie de tests. Dans ces conditions, comment comptez-vous procéder pour maintenir le protocole ?

G. H. : Nous disposons d’importantes réserves de tests au sein du rectorat. D’ailleurs, nous prêtons main forte à certains secteurs qui se retrouvent actuellement en grande difficulté. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, nous allons bénéficier de nouveaux arrivages dans les prochains jours ! L’objectif pour la rentrée est de pouvoir tester nos élèves et nos personnels sur place en raison de cette rupture d’approvisionnement. Ici, il nous est difficile d’instaurer un enseignement hybride qui permet de suivre les cours en ligne, mais nous mettrons de nouveau en place le dispositif « papier » de continuité pédagogique. Nous avons prévu une réunion ce mardi après-midi pour affiner ce plan et envoyer toutes les circulaires afin d’être prêts pour la rentrée.

FI : Justement, comment comptez-vous appréhender l’absence des enseignants positifs qui reviennent de métropole ou de La Réunion après les vacances scolaires ?

G. H. : Nous anticipons toutes les mesures de remplacement, d’autant plus que certaines disciplines se trouvaient déjà exsangues avant 2022… Nous tablons sur un taux d’absence de l’ordre de 5-6% chez les professeurs à cause du Covid-19. Pour les combler, le ministère nous a garanti des moyens illimités. Nous travaillons d’arrache-pied avec le service de ressources humaines pour gérer au mieux cette situation ! Par ailleurs, nous allons ménager les directeurs d’école et les chefs d’établissement en reportant un certain nombre de formations. Nous nous attendons à vivre un mois compliqué à Mayotte. Pendant ce laps de temps, il va falloir faire le dos rond et décharger au maximum nos personnels sur des aspects administratifs.

FI : L’autre enjeu répété par votre ministère concerne la poursuite de la campagne de vaccination. Où vous situez-vous de ce côté-là ?

G. H. : À Mayotte, nous avons été les premiers à lancer les campagnes de vaccination dans les établissements scolaires ! Nous nous étions fixé comme objectif de réaliser entre 8.000 et 10.000 injections d’ici les vacances de Noël. En 14 semaines, nous l’avons plus ou moins atteint puisque nous avons vacciné un peu plus d’un quart de nos élèves du 2nd degré avec l’aide de nos partenaires. Il faut continuer dans le sens du chemin parcouru : nous allons travailler avec l’ARS en milieu de semaine pour redynamiser la dose de rappel.

Contraception gratuite jusqu’à 25 ans : utile pour certaines, inaccessible pour d’autres

Depuis le 1er janvier 2022, la contraception est rendue gratuite pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. L’Assurance maladie prendra en charge à 100% et sans avance de frais le coût de celle-ci et les actes qui y sont liés. Une mesure gouvernementale qui reste toutefois inégalitaire dans le 101ème département.

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles mesures gouvernementales. Portée par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, la gratuité de la contraception pour trois millions de femmes jusqu’à l’âge de 25 ans (contre 18 ans précédemment) est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Une décision motivée par le recul de la contraception en France qui serait lié pour une part importante des principales concernées à des raisons financières. “Rendre la contraception gratuite est une très bonne chose, mais il faut surtout qu’elle soit facilement accessible”, affirme Stéphanie, sage-femme au dispensaire de Dzoumogné.

Cette mesure permettra aux femmes de consulter leurs médecins et d’avoir des échanges sur la méthode de contraception la plus adaptée à leur situation et à leurs besoins. “Je pense que cela offre la possibilité d’avoir un meilleur suivi des patientes, bien que la sexualité reste encore un sujet tabou à Mayotte”, témoigne la praticienne. Pour Claire, elle aussi sage-femme dans le nord de l’île, le plus important est d’abord la prévention. “Pour démocratiser la contraception, en particulier sur l’île, il faut également se pencher sur l’information et la sensibilisation.”

Gratuité et inégalités

Si en métropole la plupart des habitants ont accès à la sécurité sociale et à une mutuelle, dans le 101ème département la réalité est toute autre… En effet, le renouvellement d’une pilule coûte 10 euros tandis que la pose d’un stérilet ou d’un implant contraceptif s’élève à 25 euros. Face à ces montants, Charlène Ledoux, médecin généraliste au centre de consultation de Jacaranda, espère que des mesures similaires pourront être mises en place dans les dispensaires. “La plupart de nos patients n’ont pas de sécurité sociale ou de mutuelle. Les contraceptifs leur sont alors facturés et continueront à l’être. » Une situation “honteuse” que dénoncent les professionnels de santé.

Un pas pour la société

Le docteur Albert Ducastel évoque quant à lui un “geste en faveur de la santé communautaire”. Pour le médecin généraliste, la gratuité permettra d’accroître l’accès aux soins des jeunes femmes ainsi que leur suivi gynécologique. “En étendant la gratuité de la contraception, nous pourrons prévenir les potentielles répercussions des IVG sur la santé des femmes”, affirme le praticien. Par ailleurs, celui-ci souligne la nécessité de continuer à se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. “Il ne faudrait pas que les jeunes femmes oublient de se faire dépister car les moyens contraceptifs comme la pilule ou l’implant ne permettent pas de les protéger contre les MST”, s’inquiète le docteur.

À noter que tous les contraceptifs ne seront pas pris en charge par l’Assurance maladie. Seules certaines pilules contraceptives (de 1ère et 2ème générations), les implants contraceptifs, les stérilets, les diaphragmes et la contraception d’urgence hormonale pourront être remboursés. Ne sont pas concernés les préservatifs masculins et féminins, les crèmes spermicides, les patchs, les anneaux vaginaux et les pilules de 3ème et 4ème générations.

Les pharmacies, maillon essentiel de la chaîne de santé

Sensibiliser, alerter et diriger la patiente : voilà la mission des pharmaciens. Pour Youssef Ben Kouidar, docteur en pharmacie à la pharmacie du Lagon, la priorité est le suivi et l’écoute des patients. “Notre rôle est d’orienter les patientes et de leur proposer une solution adaptée. Il faut entretenir une relation de confiance avec elles et mettre en avant les différentes méthodes de contraception.” Tout comme ses confrères, le praticien rappelle que les grossesses ne doivent pas être subies mais bien désirées. “En matière de contraception, nous avons tous (pharmaciens, médecins, sage-femmes) un rôle à jouer et la gratuité peut être une chance de faire évoluer les mentalités.”

Découverte du lagon pour les jeunes de la commune de Mamoudzou

Ambdilwahedou Soumaïla, Maire de Mamoudzou, et l’ensemble du conseil municipal de Mamoudzou organisent vendredi 24 décembre 2021 une sortie pédagogique à la découverte du lagon de Mayotte destinée aux jeunes de la commune. Au total, 186 jeunes des 8 villages de Mamoudzou, âgés de 6 à 20 ans, participeront à ces activités favorisant la cohésion sociale ainsi que la prévention de la délinquance et l’errance des jeunes. Dès 8h30 ils seront accompagnés de guides touristiques pour les sensibiliser à la faune et la flore du lagon. Le Maire de Mamoudzou sera présent au départ de l’activité sur le ponton de Mamoudzou pour un moment d’échanges avec les jeunes.

Noël avec Mlezi Maore

À l’occasion des fêtes de fin d’année et dans le cadre des animations de quartier, l’association Mlezi Maore en partenariat avec les associations sportives et culturelles de Dembéni et la commune de Dembéni organise une journée festive et de prévention. Pour y participer rendez-vous le vendredi 24 décembre 2021 de 10h à 16h sur le parking de la Poste de Dembéni. Au programme, activités sportives (Basketball, football et balade à poney), activités créatives (maquillage, danse traditionnelle, initiation au hip-hop et stand de photos avec le Père Noël), activités ludiques (château gonflable, chamboule-tout, pétanque et molky), mais aussi des stands de restauration avec au menu des crêpes et des gaufres.

Loi pour un développement accéléré de Mayotte : transmission de l’avant-projet au Conseil départemental pour consultation

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a transmis pour consultation, au président du Conseil départemental de Mayotte, le projet de loi pour un développement accéléré du territoire. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres en janvier 2022. Constitué de quatre titres, il a été conçu pour répondre aux enjeux spécifiques du territoire de Mayotte avec des dispositions sur-mesure et inédites. Ses 34 articles portent autour de quatre axes : la lutte contre l’immigration clandestine, le renforcement des droits sociaux, le développement accéléré du territoire et la modernisation du Conseil départemental et des institutions. Le projet de loi s’inscrit dans le cadre d’un plan plus large pour Mayotte, comprenant 80 réponses, législatives, réglementaires ou budgétaires, en cours de déploiement pour accélérer le développement de Mayotte. En effet, le 31 mars 2021, devant les élus mahorais réunis pour célébrer les dix ans de la départementalisation de Mayotte, le gouvernement, par la voix du ministre des Outre-mer, a annoncé sa volonté de voir l’année 2031, vingtième anniversaire de la départementalisation, comme une année pour faire converger Mayotte vers l’Hexagone. Ces réponses, le projet de loi comme le plan, seront détaillées lors de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Parmi ces mesures ambitieuses pour ce territoire : durcissement de l’accès à la nationalité française, mise en place d’un schéma pour accélérer la convergence sociale, création d’un établissement public d’ingénierie pour développer plus rapidement le territoire, etc. Ce projet de loi a été conçu à partir des remontées du terrain. Pendant plus d’un mois, 1 600 personnes ont participé aux 16 forums, séminaires thématiques et audiences libres organisés en tous points du territoire par le préfet, sans compter les contributions écrites. En formulant plus de 780 propositions, élus, chefs d’entreprise, responsables associatifs, citoyens ont tracé le chemin vers l’égalité républicaine. Ce dialogue avec nos concitoyens mahorais et leurs représentants élus a ainsi formé le socle des dispositions finalement retenues dans le présent projet de loi relatif au développement accéléré de Mayotte.

Le maire de Mamoudzou répond aux questions des internautes

A l’issue d’une première année complète, le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaïla revient en live, sans filtre, vendredi 24 décembre 2021 à de 17h à 18h sur la page Facebook Ville de Mamoudzou. Une occasion de répondre aux questions de la population concernant les projets de la collectivité. A l’ordre du jour : Les différentes actions du plan propreté 2030 objectif Mamoudzou ville propre, l’espace citoyens pour faciliter les démarches administratives, les aménagements pour améliorer le cadre de vie et tout autre projet de la ville de Mamoudzou. Les internautes peuvent poser leurs questions ou remarques en temps réel en commentant la vidéo live mais aussi en amont sur la page Facebook de la Ville ou par email à l’adresse communication@mairiedemamoudzou.fr.

Arrivée de la nouvelle directrice de cabinet de la préfecture

Par décret publié au Journal Officiel du 21 décembre 2021, Marie Grosgeorge, administratrice civile détachée en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Charente-Maritime, est nommée directrice de cabinet du préfet de Mayotte. Marie Grosgeorge a pris ses fonctions auprès du préfet de Mayotte le mercredi 22 décembre 2021. Elle succède alors à Laurence Carval, appelée à de nouvelles fonctions.

Le centre hospitalier de Mayotte active le plan blanc

Le Centre Hospitalier de Mayotte enregistre une suractivité majeure qui fragilise son organisation. Suite à la réunion de la Cellule de Crise Hospitalière du 23 décembre 2021, il a été décidé d’activer le passage au niveau II du plan de gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan a pour but de planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens indispensables compte tenu de l’afflux important de patients au CHM. La mise en œuvre de ce plan est susceptible de réduire l’accès aux consultations aux usagers en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Toutes nouvelles mesures prises par l’établissement seront communiquées par voie de communiqué de presse et sur les réseaux sociaux du CHM.

Quelle Mayotte en 2022 ?

Alors que l’année 2022 sera marquée du sceau des élections présidentielles françaises, Mayotte se prépare à de nouvelles avancées sociales et économiques, si l’on en croit Thierry Suquet. Déterminé, le préfet du 101ème département français évoque avec nous les grandes lignes qu’il souhaite suivre ces prochains mois. En évoquant notamment l’eau, l’immigration, la délinquance, ou encore le logement.

Mayotte Hebdo : Alors que Mayotte est à l’aune de l’année 2022, quels seront les principaux objectifs de la préfecture l’année prochaine, sa ligne directrice ?

Thierry Suquet : Nos objectifs vont être de poursuivre avec beaucoup de détermination nos actions : lutter contre l’immigration illégale et accroître l’impact de l’action que nous avons dans ce domaine. Cette année, nous aurons raccompagné à la frontière un peu plus de 22 000 personnes. Je voudrais que nous en fassions plus, que nous luttions également contre l’immigration illégale avec un accroissement de la qualité. C’est-à-dire qu’il y a un certain nombre de délinquants qui ont des titres de séjour, et quand les gens ne sont pas en règle avec la loi parce qu’ils sont violents ou délinquants, il faut qu’on leur retire leur titre de séjour et qu’on les renvoie. On en a fait 78 cette année, il faut que l’on en fasse plus, car c’est très ciblé.

M.H. : Comment éviter une autre crise de l’eau, dont l’accès, pourtant essentiel, est difficile à Mayotte ?

T.S. : Pour tout ce qui est protection des Mahoraises et des Mahorais, l’accès à l’école, à l’eau, à la santé et au logement, cela passe par le décasage et la résorption de l’habitat insalubre. L’amélioration de ces prestations est un objectif très fort. Avec le SMEAM [Syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte, NDLR], nous partageons beaucoup d’objectifs en commun. Nous, nous mettons de l’argent pour l’investissement du SMEAM, ils conduisent les travaux. Il faut que l’année prochaine, l’année suivante, ça se traduise par moins de coupures d’eau et une amélioration de la qualité pour les Mahorais.

« Un métier formidable dans un territoire passionnant »

Au sujet de l’amélioration du logement, vous avez vu l’arrivée d’un deuxième opérateur à côté de la Société Immobilière de Mayotte, Action Logement. L’objectif est d’accroître le nombre de logements, de le multiplier, et non pas de partager le tout petit marché. Dernier point : les Mahorais ont émis beaucoup d’idées lors de la concertation pour la Loi Mayotte. Elle va être présentée en Conseil des ministres, sera ensuite probablement votée dans le courant de l’année 2022, en tout cas je l’espère, et sera ensuite mise en œuvre. Mais, à côté des propositions qui seront dans la loi, d’autres choses nécessitent du réglementaire et peuvent être mises en œuvre relativement rapidement, puisque ce ne sont que des questions de budget et de volonté politique. Nous avons donc commencé à faire ces choses-là, et mon objectif est donc de les mettre en œuvre rapidement sur le territoire.

M.H. : Après les objectifs de la préfecture de Mayotte, quelles seront les bonnes résolutions de Thierry Suquet en 2022 ?

T.S. : Je suis résolu à être autant présent et engagé à Mayotte. J’ai la chance d’avoir un métier formidable dans un territoire qui est passionnant. Alors c’est compliqué, c’est rude, c’est pas facile, mais j’ai énormément de chance de faire ça ici et j’ai envie de réussir.

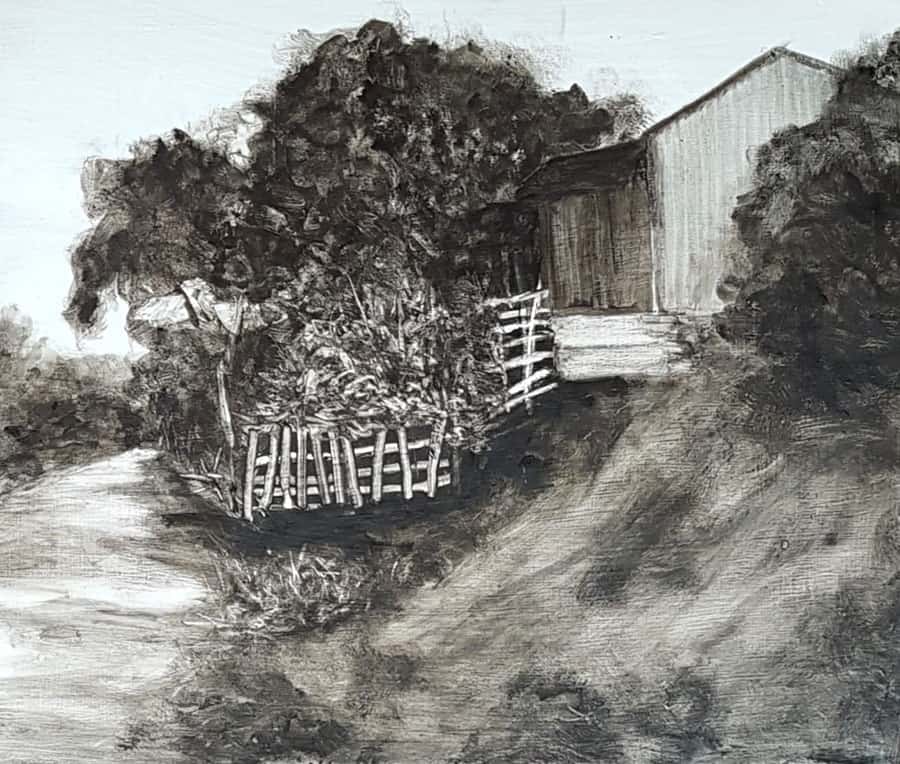

Entre récit sociétal et autobiographique, “L’île désespoir”

Début 2020, Afghan débute la rédaction de son premier roman. Un ouvrage autobiographique qui retrace son histoire et donne à voir sa vision du monde d’aujourd’hui. Entre les différentes îles de l’archipel des Comores, l’auteur retrace avec beaucoup de sensibilité son passé.

Peintre, magicien, animateur et maintenant écrivain, Afghan a de multiples casquettes. Artiste dans l’âme, il a toujours eu besoin d’exprimer sa sensibilité. “Quand j’étais jeune, je voulais faire les beaux-arts”, explique l’auteur en herbe. Mais après un Bac STI2D, le franco-comorien se dirige à défaut vers une licence de Géographie. Très vite, il se rend compte que cette voie n’est pas la sienne et découvre l’animation. “Passer mon brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) m’a permis de me révéler et de m’épanouir”, explique t-il son fils sur les genoux. Persuadé que l’école est le meilleur vecteur d’inclusion sociale. L’auteur prime avant tout la pédagogie. Pour lui cette aptitude n’est pas quelque chose qui s’enseigne mais bien une qualité avec laquelle on naît. “J’adore apprendre des choses aux gamins à travers le jeu”, confie l’animateur. Toujours à la recherche de nouveautés, l’assistant d’éducation se lance il y a bientôt deux ans dans l’écriture de son premier roman. A travers celui-ci l’assistant d’éducation souhaite raconter sa vie mais aussi celle de ses amis et ses proches.

Un voyage initiatique

Poser des mots sur les maux, voilà qui définit bien la plume d’Afghan. “Pour moi, l’écriture a été la plus belle des thérapies. Elle m’a permis de verbaliser certaines choses mais aussi d’apprendre à me connaître », affirme l’écrivain. En une centaine de pages, l’auteur raconte chapitres après chapitres des faits qui ont marqué sa vie et ont participé à modeler l’homme qu’il est aujourd’hui. “J’ai voulu laisser une trace écrite de ma vie. Verbaliser mes émotions”, détaille l’auteur. Dans un récit très personnel, Afghan donne à voir à son lecteur sa vision profonde du monde qui l’entoure. L’ouvrage regroupe dans une dizaine de nouvelles des thématiques différentes. “Le premier extrait de mon livre s’intitule “Voyage au bout de l’enfer”, un titre énigmatique qui laisse libre court à l’imagination du lecteur.

Avec “L’île désespoir”, l’auteur espère donner la parole à ceux qui n’ont pas la possibilité de s’exprimer. Bien plus qu’un ouvrage personnel, le roman veut donner à voir une autre vision de la vie aujourd’hui à Mayotte. Par ses écrits comme par ses tableaux, Afghan peint et dépeint, le quotidien dans son plus simple appareil. Une vision brute de la vie qui lui permet de laisser vagabonder son âme d’artiste. “J’essaie d’être créatif. Je lis beaucoup. J’aime être dans ma bulle et créer. Cela me donne un sentiment intense de sérénité”, explique t-il en pointant du doigt l’une de ses toiles. Un roman bientôt disponible sur les plateformes de vente en ligne.

La 9e exposition made in Mayotte se clôture sur une touche créative

Mercredi 22 décembre, les artisanes de Touch’du Bois, Zamart et Le Plan Bé Couture animaient des ateliers de travaux manuels à destination des petits mahorais. Un événement qui marque la fin de la neuvième édition de l’exposition made in Mayotte au sein du Comité du Tourisme de Mamoudzou.

Paillettes, décorations de noël et maquillage, tel était le programme de l’après-midi créative organisée par l’exposition made in Mayotte. Armés de colle et de ciseaux les enfants débutent dès 14h30 la confection de leurs premières décorations de noël. “Moi je vais faire un sapin”, “Et moi un chat”, “Et moi, et moi je veux faire… un coeur !”, surexcités les petits artistes mettent la main à la pâte et laissent s’exprimer leur fibre créatrice. A leur disposition : des feuilles colorées, des chutes de tissus et des pochoirs. Un attirail d’accessoires qui leur permettra de produire des décorations pour habiller leur beau sapin.

Le partage

Tous réunis autour d’une même table, les jeunes artistes dessinent et choisissent les formes de leurs futures créations. “L’objectif de cet atelier est de faire découvrir aux enfants le wax et avec cette matière la multitude de motifs et de couleurs qui existent”, explique Catherine de Le Plan Bé Couture. S’amuser ? Rien de plus simple. Bien loin des écrans et des consoles de jeux, avec une feuille et un bout de tissu, les enfants s’occupent toute une après-midi. “J’adore manipuler les tissus, c’est tout doux”, confie Assia, ravie de partager un moment avec ses nouvelles copines.

Bilan d’une édition réussie

Après le stress de ces dernières semaines, les artisans peuvent enfin souffler et se détendre en partageant avec le jeune public leur passion. “Nous sommes ravis de cette dernière édition. Les clients ont été au rendez-vous et nous avons déjà plein d’idées pour l’année prochaine, comme par exemple inviter le père Noël”, se réjouit Marlène de l’atelier Touch’du Bois. A ses côtés, la couturière de Le Plan Bé Couture, évoque quant à elle une exposition très enrichissante, “J’ai beaucoup appris cette année notamment sur la présentation du stand. J’ai davantage soigné la mise en place de celui-ci et j’ai vu la différence sur mes ventes !”, s’exclame l’artisane. Avec ce dernier atelier, les exposants ont voulu mettre en avant leur fibre créatrice mais aussi promouvoir un noël plus durable. “On montre aux enfants qu’il est simple de s’inscrire dans une démarche écologique et de créer à partir de chutes de tissu. Ils apprennent à façonner des décorations ou des cadeaux qui leur ressemblent et font ça avec le cœur. » Alors est-ce que ça ne serait pas ça l’esprit de Noël ? Consacrer du temps à l’autre, tout simplement.

Le projet de loi de Mayotte présenté en conseil des ministres en janvier

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu l’avait promis. Appelé désormais « le projet de loi pour un développement accéléré de Mayotte », il sera présenté en conseil des ministres durant la première quinzaine du mois de janvier, lorsque les élus de Mayotte auront fini de le consulter. Le projet se divise en quatre grands axes : l’immigration, la convergence des droits, le désert médical, et une modernisation des institutions. Concernant l’immigration, il est prévu dans ce projet de modifier le droit du sol et renforcer la lutte contre les fausses reconnaissances parentale. De nouvelles structures sont également prévues. Autant de grands projets pour Mayotte qui on l’espère ne resteront pas seulement sur le papier.

Suractivité au service des urgences

La saison de la bronchiolite n’a pas fini de donner du fil à retordre aux personnels soignants du centre hospitalier de Mayotte, particulièrement le service des urgences. « Les Urgences du CHM enregistrent depuis quelques jours une suractivité saisonnière majeure liée à la bronchiolite. Les délais d’attente sont donc allongés » annonce l’hôpital. L’administration demande aux patients « d’avoir recours en premier lieu à un médecin de ville et se présenter aux urgences qu’en cas de nécessité extrême. » Il est également possible de se rendre dans l’un des cinq sites présents sur l’île : le site Martial Henry de Pamandzi, le centre de consultations de Jacaranda à Mamoudzou, le centre de référence de Kahani, celui de M’Ramadoudou ou encore celui de Dzoumogné.

Mamoudzou en fête

Le maire de Mamoudzou veut animer sa ville en cette période de fêtes de fin d’année. Et pour l’occasion, il lance la première édition de « Momojou en fête ». L’événement se déroulera du 22 au 24 décembre 2021, de 9 heures à 17 heures. Les visiteurs pourront profiter de nombreux stands et animations en famille à l’exemple du village de Noël sur le front de mer, vers la barge. Il sera également possible de prendre une photo avec le Père Noël, il y aura une session de lecture de comtes, des stands gastronomiques et bien d’autres activités. Trois sites ont été sélectionnés pour ces trois jours de fêtes, le front de mer le 22 décembre, la place mariage le 23 décembre et la rue du commerce le 24 décembre. L’accès à l’événement est gratuit mais soumis au contrôle du pass sanitaire.

Deux nouveaux amphidromes pour Mayotte

Le Service des transports maritimes (STM) du département enrichit sa flotte de barges. Actuellement les amphidromes sont en cours de construction à l’île Maurice, leur livraison est prévue pour 2023. Suite à un appel d’offre, le marché a été remporté par le Chantier Naval de L’Océan Indien qui avait fourni les anciens amphidromes. Ces nouveaux navires pourront transporter plus de passagers qu’en ce moment, 392 passagers précisément. 134 d’entre eux seront abrités du soleil, le reste devra affronter les caprices de la météo. Les bateaux seront en revanche plus courts de 10 mètres. Les nouvelles barges sont également en capacité de transporter plus de véhicules, qu’il s’agisse de poids lourds ou de voiture.

Premier cas Omicron détecté à Mayotte

Le moment était redouté, mais tout le monde savait qu’il finirait par arriver. Le premier cas du variant Omicron est confirmé à Mayotte. Il a été détecté le 21 décembre chez un voyageur résidant à Mayotte et qui s’est rendu à La Réunion. À son arrivée la personne effectue un test habituel et le verdict est sans appel, elle est contaminée par le variant Omicron. Le voyageur a immédiatement été placé en isolement. « Les investigations sanitaires menées par l’ARS de la Réunion ont permis d’identifier l’ensemble de ses contacts à risque. Nous ne devons donc pas baisser la garde. L’ARS poursuit l’enquête sanitaire pour identifier, tester et le cas échéant isoler d’autres contacts possibles afin de limiter la diffusion du virus sur l’île », assure l’agence régionale de santé de Mayotte. Si jusqu’à présent le 101ème département était épargné par la vague Omicron, ce premier cas marque un tournant. Et le retour des vacances dans deux semaines est redouté par les autorités puisque ce nouveau variant risque de se glisser dans les valises des vacanciers.

Ewa Air s’envole pour La Réunion

Deux semaines après avoir annoncé son projet de vols à destination de l’île de La Réunion à bas prix, la compagnie aérienne Ewa Air tient sa promesse. Le mardi 21 décembre a eu lieu le premier voyage Dzaoudzi-Pierrefonds. Un évènement qui marque le début d’une nouvelle ère entre les deux îles.

Le nouvel appareil d’Ewa Air, un Boieng 737, porte fièrement les couleurs et symboles emblématiques de Mayotte. Du jaune, du rouge avec des motifs d’ylang-ylang, la compagnie aérienne veut réaffirmer son appartenance à l’île aux parfums et se détacher de sa grande sœur réunionnaise Air Austral. L’avion s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Dzaoudzi à 10 heures ce mardi matin sous le regard emplit de fierté du président d’Ewa Air et de son directeur. À leur côté, certains élus et le préfet qui affichent tous un large sourire. L’appareil est bien plus qu’un simple avion, il représente un renouveau pour Mayotte, un espoir pour les Mahorais qui pourront enfin voyager vers la Réunion, et bientôt l’île Maurice, à des prix plus abordables. « C’est la première fois qu’il y a une compagnie low cost dans la région et c’est Mayotte et Ewa Air la compagnie mahoraise qui l’a instaurée », clame Ayub Ingar, le directeur d’Ewa Air. Les Mahorais étaient demandeurs de prix attractifs depuis de longues années, et ceux proposés par le groupe défient toute concurrence pour le plus grand bonheur des passagers. « Je voulais faire une surprise à ma femme et lorsque j’ai vu l’annonce d’Ewa Air j’ai immédiatement pris les billets ! », se réjouit Namoure Zidini, un voyageur. « Sans cette nouvelle opportunité que nous propose la compagnie on n’aurait pas pu partir en vacances. Je suis contente », souligne une mère avec ses deux enfants. Et qu’importe si ces bas prix entrainent quelques concessions à l’exemple de la collation qui est habituellement proposée dans les autres compagnies entre Mayotte et La réunion. « Pour deux heures ce n’est pas grave. Si c’est le prix à payer pour avoir des billets aux tarifs réduits alors j’accepte », rajoute Namoure Zidini. Cependant, les responsables d’Ewa Air réfléchissent à une alternative, notamment à pouvoir vendre de la nourriture à bord comme c’est déjà le cas dans la plupart des compagnies low cost dans le monde.

Un début d’espoir pour Mayotte et La Réunion

Désormais Ewa Air assurera deux vols par semaine à destination de l’aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre dans le sud de l’île Bourbon et un autre pour Saint-Denis. Le premier, celui du 21 décembre est tout un symbole pour Mayotte mais également pour l’aéroport de Pierrefonds qui était en arrêt depuis presque deux ans à cause de la pandémie du Cornavirus. Alors c’est tout naturellement que le Boieng 737 a été accueilli avec un water salute lorsqu’il s’est posé sur le sol réunionnais. Un comité d’accueil a également fait le déplacement, et des femmes mahoraises étaient présentes pour accueillir les premiers passagers de ce voyage avec des danses et chants mahorais. « Ces voyages futurs arrivent à point nommé, après presque deux ans d’inactivité il fallait relancer l’activité. Je suis très heureux qu’Ewa Air contribue à cette redynamisation de l’aéroport de Pierrefonds », déclare Lucien Guidicelli, le sous-préfet de Saint-Pierre. Ce dernier promet qu’ils feront des efforts de leur côté pour augmenter les fréquences par semaine. Un souhait partagé par le PDG de la compagnie, Marie-Joseph Male. « L’objectif est de passer à un vol quotidien. Mais selon les demandes on verra si on fait plus Pierrefonds ou Saint-Denis », précise-t-il. Pour y arriver il faut surtout réussir à remplir les avions afin de ne pas voler à perte. Si le vol inaugural était quasiment plein, plus de 150 passagers pour 180 places, celui du retour le même jour était pratiquement vide. Seul une petite vingtaine de voyageurs ont embarqué. L’annonce tardive des nouveaux tarifs d’Ewa Air y est surement pour quelque chose. La billetterie a été ouverte le 8 décembre et à cause des prix exorbitants qu’imposent les autres compagnies aériennes, beaucoup de voyageurs prennent leurs billets bien en avance. Mais les dirigeants d’Ewa Air ne sont pas inquiets. « On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Il faut créer l’offre pour susciter la demande. Je suis confiant et optimiste pour l’avenir », assure Ayub Ingar.

Faire exister l’État à Mayotte

Thierry Suquet, préfet de Mayotte, est arrivé sur l’île alors qu’elle fêtait les 10 ans de sa départementalisation. Surpris par l’ampleur de la tâche, le délégué du gouvernement défend toutefois le bilan de l’État à la tête du tout jeune département, appelant également les Mahorais à plus de recul et de patience.

Flash Infos : Voilà quelques mois que vous êtes arrivé dans le plus jeune des départements français. Que connaissiez-vous de Mayotte et quel a été votre sentiment lors de vos premiers jours ici ?

Thierry Suquet : Ce n’est déjà plus si récent, puisque cela fait cinq mois, et ça compte obligatoirement beaucoup dans la vie d’un préfet. Avant d’arriver, j’ai fait le tour de toutes les personnes que j’ai pu rencontrer. Je suis passé dans les cabinets ministériels à Paris, pour y voir des gens qui connaissaient Mayotte. On m’a fait beaucoup de descriptions, et j’ai constaté en arrivant qu’il y avait un diagnostic assez juste. Ce que l’on m’avait expliqué à Paris est ce que j’ai retrouvé : le climat d’insécurité et de violence, mais aussi les enjeux économiques, et les problèmes de satisfaction quant au logement et à l’eau. Donc je n’étais pas étonné de ces aspects.

Ce qui m’a étonné, même si j’étais préparé, c’est l’ampleur de ces phénomènes à Mayotte, de l’immigration irrégulière, des défis. Ce que je retiens aujourd’hui, c’est que l’on est confronté à chaque fois à des problèmes de masse que l’on ne perçoit pas nécessairement quand on est en métropole. C’est pour cela que j’encourage aujourd’hui beaucoup de missions de voyageurs à venir nous voir, car je pense que même si l’on a une connaissance livresque, ce qui était mon cas, ça ne peut pas refléter la réalité tant que l’on n’a pas mis les pieds sur l’île.

FI : Nous avons fêté en 2021 les 10 ans de la départementalisation de l’île. Que diriez-vous aux Mahorais, alors que certains d’entre eux se sentent délaissés par l’État français ? Dans une lettre ouverte, l’ancien élu Issihaka Abdillah parle même d’immobilisme…

T.S. : Il faut que l’on regarde les choses avec sérieux et objectivité. Les engagements de l’État, ce sont 269 millions d’euros investis en 2021. Nous sommes présents sur tous les champs d’intervention, en compagnie du Conseil départemental. Nous avons d’ailleurs signé un avenant au contrat de convergence, ajoutant 200 millions d’euros supplémentaires. C’est le signe très fort de l’engagement de l’État à Mayotte.

L’État est présent dans tous les domaines. Et si l’on prend la crise sanitaire liée au Covid, on met 118 millions d’euros sur le fonds de solidarité, 84 millions sur les prêts de l’État, et entre 28 et 29 millions de compensations de l’activité partielle. Mayotte est l’un des départements les plus aidés dans ce domaine. Donc l’État est là.

Ensuite, nous sommes dans un département jeune, à qui l’on demande de faire en 10 ans ce qui a été fait en deux siècles en métropole et un peu plus rapidement dans les départements et les régions d’outre-mer. Effectivement, le décalage est difficile à combler. Mais ce n’est pas parce que l’État abandonne les Mahorais, mais à cause de l’ampleur de la tâche. Je le disais au début de notre entretien, ce qui est frappant à Mayotte, c’est la masse. En métropole, une ville de 20 000 à 40 000 habitants construit un groupe scolaire de 12 classes dans un mandat, et c’est le fait de gloire du maire. À Mayotte, on demande aux villes de même taille de faire la même chose chaque année.

Je dis donc aux Mahorais : Regardez ce que l’Etat fait, regardez comme on progresse. Véritablement, lorsque l’on voit la croissance de l’économie, on se dit que l’on progresse très vite, et qu’on a du mal à prendre conscience de cette progression.

Retrouvez l’intégralité de cet entretien exclusif dans le prochain dossier du Mayotte Hebdo de ce vendredi 24 décembre.

269 millions de l’Etat à Mayotte en 2021

Les écoles : 140 millions d’euros

Le logement : 47 millions d’euros

La mobilité : 28 millions d’euros

L’eau : presque 20 millions d’euros

La formation : 17 millions d’euros

L’université : 6,5 millions d’euros