C’est bientôt la fête de la musique ! Pour l’occasion, la commune de Pamandzi a préparé un programme bien chargé pour la journée du mercredi 21 juin. Musique, chant, peinture, danse traditionnelle seront les maîtres mots de l’événement, organisé Place des congrès. De 14h à 20h, les amateurs de musique pourront écouter se produire une dizaine d’artistes. L’accès à l’évènement sera cependant restreint, les mineurs non accompagnés n’étant pas autorisés. Les artistes qui se produiront à la fête de la musique sont Bodo, Bedja, Clej Pamandzi, Djesh, El-Rhey, Echo, Kinga Folk, Lima wild, N’Pro Game, Ouvoimoja Hip-hop et ZedCee.

Lancement d’une formation d’orthoptie à Mayotte

Le conseil départemental de Mayotte, l’Université de Paris Cité, l’Agence d’Outre-Mer pour la Mobilité, l’Agence régionale de santé de Mayotte, la Région Académique, la Cadema en partenariat avec le CUFR de Mayotte ont officiellement lancé la formation d’orthoptie ce lundi au centre universitaire. Cette initiative rendue possible grâce à un partenariat efficace et opérationnel, va permettre à 6 étudiants de suivre les cours de la formation d’orthoptie à l’Université de Paris Cité à la prochaine rentrée universitaire. Cette formation pluridisciplinaire accessible par sélection Parcoursup s’articule autour d’enseignements scientifiques et pratiques sur trois ans menant à la délivrance d’un certificat de capacité d’orthoptie.

L’orthoptiste est un professionnel de santé qui exerce, sur la base de son décret de compétence, sur prescription médicale, mais aussi dans le cadre de protocole de coopération. L’orthoptiste réalise des actes d’exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision en utilisant éventuellement des appareils destinés à traiter des anomalies fonctionnelles de la vision. Il prend en charge des patients de tout âge et travaille en étroite collaboration avec les professionnels de santé notamment les ophtalmologues. L’objectif de cette formation est de renforcer l’offre de soin de la filière visuelle sur l’ile en renforçant le nombre d’orthoptiste actuellement au nombre de 4. Cette formation s’inscrit dans une volonté globale et partagée des acteurs institutionnels pour diversifier l’offre de formation locale en santé au travers de filière.

Pour relever les grands défis, l’Europe doit miser sur les outre-mer comme territoires de solutions

Le Parlement européen confirme son engagement fort pour le développement et pour le respect des spécificités des régions d’Outre-mer, dans la continuité du rapport porté par le Député réunionnais Stéphane Bijoux. À Strasbourg, les Députés européens ont adopté à une large majorité, avec 589 voix pour, la réponse du Parlement européen à la nouvelle feuille de route de la Commission européenne sur les Régions Ultrapériphériques (RUP). Rapporteur pour son groupe politique Renew Europe, Stéphane Bijoux est intervenu dans l’hémicycle : « Nos éleveurs, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos entreprises, nos jeunes savent que l’Europe est un partenaire fondamental du développement des régions d’Outre-mer. Mais chacun sait que l’efficacité de l’action publique européenne passe par le respect de nos spécificités ».

L’occasion de réaffirmer l’exigence d’un « Réflexe RUP » : l’adaptation systématique des politiques européennes aux spécificités ultramarines, défendue par le Député réunionnais dans son rapport sur une nouvelle Stratégie européenne pour les Outre-mer, largement soutenu depuis septembre 2021. Ce message politique pour le respect des spécificités est essentiel dans les combats menés pour la défense du monde agricole, des pêcheurs et du monde économique ultramarins. Stéphane Bijoux insiste : « Nous avons besoin de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos planteurs et de nos pêcheurs pour atteindre la sécurité alimentaire : il est autant impératif d’augmenter le budget du programme POSEI que de continuer à nous mobiliser pour trouver une solution pour débloquer le renouvellement des flottes de pêche des RUP ». Le Député ultramarin souligne aussi plusieurs propositions pour accélérer le développement en Outre-mer : la création d’un programme européen spécifique sur les transports ; des zones d’emplois prioritaires pour lutter contre le chômage ; ou encore de nouvelles clauses dans les accords commerciaux pour mieux protéger les entreprises et la production locale. Pour Stéphane Bijoux, l’Europe doit impérativement changer son regard et porter une nouvelle vision pour les Outre-mer : « Les Ultramarins ont de l’audace, des talents et beaucoup de projets. Sur les fronts de la transition écologique, de l’innovation ou de l’emploi, l’Europe doit miser sur les Outre-mer comme véritables territoires de solutions pour affronter les grands défis d’aujourd’hui et de demain ».

J-4 avant le lancement des tests de la circulation alternée

La circulation alternée sera introduite du lundi 19 juin 2023 au 20 juillet 2023. Kaweni, Mamoudzou Centre, M’tsapere et Passamaïnty sont concernés. Les lundis et mercredis, seuls les véhicules dont les plaques d’immatriculation se terminent par un chiffre impair seront autorisés. Les mardis et jeudis, seuls les véhicules dont les plaques d’immatriculation se terminent par un chiffre pair seront autorisés. Les ambulances, les véhicules d’urgence, les véhicules médicaux, les véhicules de société et les véhicules de service public peuvent fonctionner quotidiennement. La CADEMA mettra en place une navette gratuite de 60 places à l’entrée et sortie de la ville. Les navettes circulent toutes les 30 minutes de 5h à 7h et de 14h à 16h. En dehors des horaires ci-dessus, des taxis gratuits d’une capacité de 9 personnes seront en service pour prendre le relais.

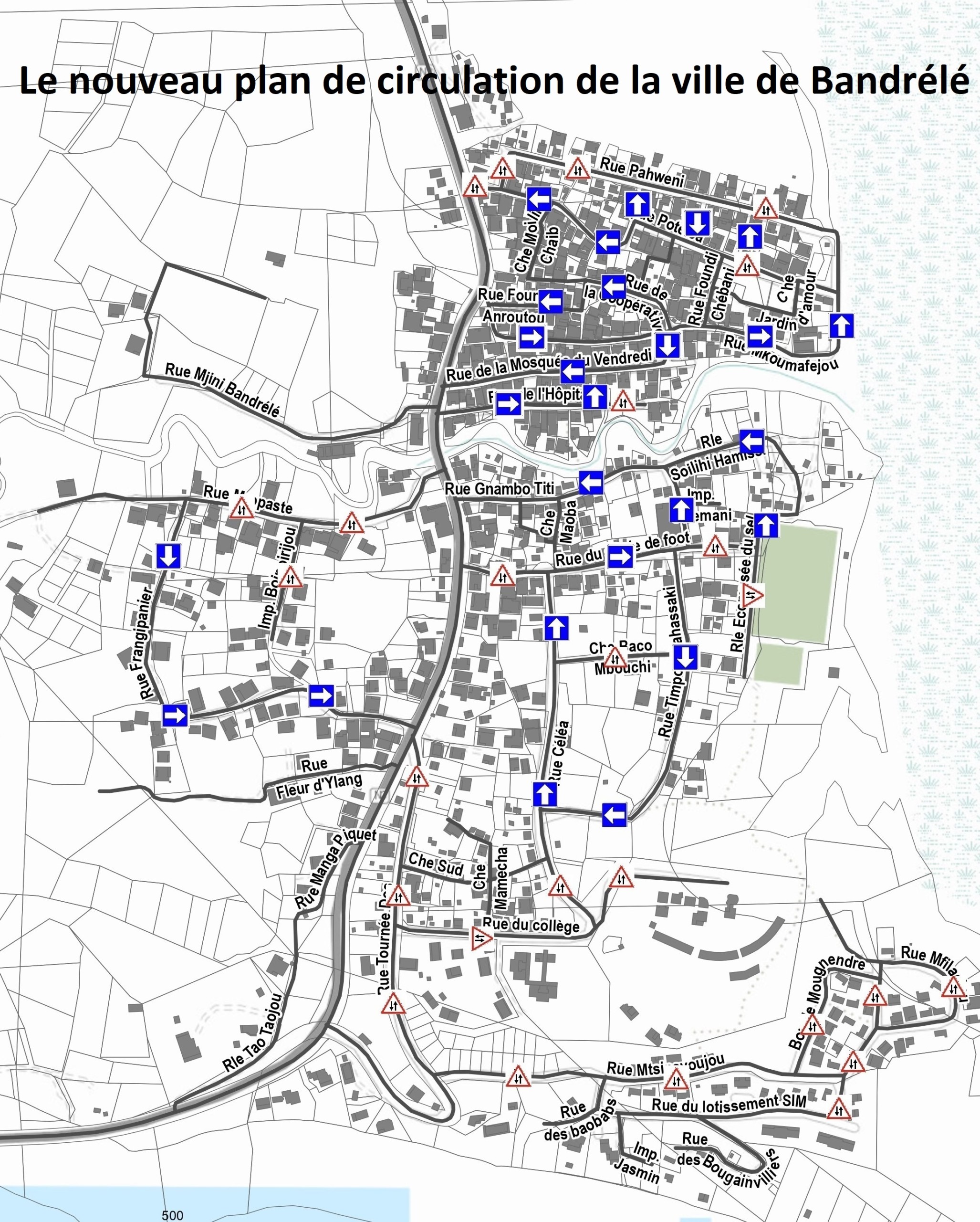

Un nouveau plan de circulation pour la ville de Bandrélé

La ville de Bandrélé se dote d’un nouveau plan de circulation. Des sens uniques et nouveaux panneaux seront installés. Il sera en vigueur à partir du 1er juillet 2023.

Premier salon de l’éco tourisme en Petite-Terre

L’office de tourisme de Petite-Terre présente la première édition du Salon de l’éco tourisme, le samedi 24 juin 2023, à la Plage du Faré de 8h à 19h. Cette journée sera animée par un programme riche en animations, avec des stands de professionnels du tourisme, des chants et danses traditionnels, un défilé de tenues traditionnelles (hommes et femmes), un concert de chanteurs locaux.

À l’ACFAV, de nombreuses tensions internes viennent entacher l’association

L’ACFAV (Association pour la condition féminine et aide aux victimes) est dans la tourmente depuis quelques mois. La situation en interne est particulièrement tendue et les récentes décisions prises par la direction n’arrangent rien. Accusations de harcèlement et de discrimination, conflits d’intérêt et mal-être des salariés… des faits qui mettent à mal l’association.

« Tout s’est accéléré au début de l’année 2023 mais les problèmes au sein de l’ACFAV sont bien plus anciens », déclare amèrement Etienne Aka. Cet ancien directeur de l’association a été mis à pied en mars 2023 pour « fautes graves » – fautes qu’il conteste. Il explique avoir « tiré l’association vers le haut » à travers plusieurs actions, depuis son arrivée en octobre 2021. La présidente de l’ACFAV, Sophiata Souffou, ne tient pas le même discours et accuse l’ancien directeur d’avoir nui à l’ACFAV sur plusieurs points. Cette querelle révèle certaines failles au sein de l’association et ceci depuis plusieurs années.

Des accusations de « harcèlement » et de « discriminations raciales »

D’après une enquête de l’inspection du travail menée en mars 2020, l’ACFAV présenterait des « signes de dissensions au sein de la structure et des dysfonctionnements internes » et il y aurait « des tensions apparentes entre salariés et responsables de service ». Cette ambiance semble toujours d’actualité car plusieurs membres du personnel ont fait part de cette ambiance délétère, et certains disent avoir été victimes de « harcèlement ». C’est le cas de l’ancien directeur, Etienne Aka, qui a « été harcelé par la présidente » et affirme vouloir « le prouver en justice ». D’autres versions de salariés convergent avec l’avis du directeur, comme Séverine L.R., qui a quitté l’association pour des problèmes de santé. Elle aurait été victime d’un « enchaînement d’agissements hostiles » de plusieurs salariés et aurait été la cible d’une « coalition souhaitant son départ ». C’est ce qu’elle explique dans un courrier adressé au directeur en décembre 2022 : « ce déchaînement, cette dévalorisation au travail dont je suis victime a eu de lourdes conséquences, dont une fragilité sur ma santé globale en raison du caractère dégradant et humiliant des actes commis envers ma personne ». Outre le harcèlement, des faits de « discriminations raciales » ont également été révélés au sein de l’association. Dans un compte-rendu de l’ACFAV du 30 décembre 2022, auquel la rédaction a eu accès, deux plaintes pour discriminations raciales ont été déposées, ainsi que deux autres plaintes pour harcèlement moral.

La présidente et l’ancien directeur se renvoient la balle…

Seulement voilà, l’ancien directeur et Séverine L.R. sont eux aussi dans la tourmente. Cette dernière est accusée d’avoir instauré un « climat de méfiance » au sein de l’association et ne serait « pas compétente ». Cette salariée a été recrutée il y a moins d’un an et certains membres lui reprochent le fait d’avoir obtenu ce poste grâce à sa relation personnelle avec le directeur – son compagnon. C’est ce qu’on peut lire dans un rapport de l’ACFAV datant de décembre 2022, dans lequel une salariée prénommée Frahati explique : « [le recrutement de Séverine L. R.] pose problème sur l’île de Mayotte, parce que d’habitude sur l’île, en recrutement, on sépare les maris et les femmes ». Si Etienne Aka se défend en affirmant que Séverine L.R. est bien compétente et détentrice de la formation nécessaire pour occuper son poste, un rapport de l’inspection du travail relève tout de même une « absence de plan de recrutement ainsi qu’un manque de procédure écrite pour le recrutement » au sein de l’ACFAV. Cette faille dans le processus a sans doute joué un rôle dans le recrutement de Séverine L.R., qui n’avait finalement pas le diplôme requis pour occuper son poste.

Quant à l’ancien directeur, il est accusé de harcèlement par une dizaine de salariés et une plainte a été déposée contre lui. La présidente a affirmé, lors d’une interview sur Mayotte La 1ère, que ce dernier aurait été un « manager toxique qui a commis des fautes graves, avérées et reconnues par l’inspection du travail ». L’avocate de cette dernière rajoute qu’Etienne Aka n’a déposé aucune plainte contre la présidente, qu’il accuse pourtant de harcèlement. « Et aux dernières nouvelles, il n’a pas saisi le conseil des Prud’hommes. Or, c’est ce qu’il aurait dû faire avant d’ouvrir un procès médiatique », affirme-t-elle.

Outre ces accusations mutuelles, un grand nombre de salariés reprochent à la direction de ne pas avoir accepté le changement de locaux vers Combani – changement qui a pourtant été voté à la majorité. Ces locaux avaient déjà été pointés du doigt par l’inspection du travail en mars 2020. Dans son rapport, auquel la rédaction a eu accès, il est noté que « les deux bâtiments de l’ACFAV sont extrêmement vétustes à tous les niveaux et ils présentent un risque avéré pour le personnel qui y travaille ». Plusieurs salariés ont dénoncé de mauvaises conditions de travail : un espace exigu, des locaux trop éloignés obligeant certains salariés à se lever à 3 heures du matin, ou encore un manque d’intimité dans les sanitaires.

Une gestion financière de l’association qui fait débat

En parallèle de cette ambiance délétère, la gestion des finances de l’association pose aussi problème. Pour rappel, l’ACFAV est une association qui perçoit des subventions de l’État français dans le but de venir en aide aux victimes (aides logistiques, administratives, sociales, etc.). Mais Etienne Aka affirme que la présidente aurait effectué deux virements, l’un de 500 000 euros et l’autre d’un million d’euros entre deux comptes internes à l’association. D’après lui, ces versements correspondraient à des « placements à court terme » qui n’auraient pas été validés par la direction au préalable. L’avocate de Sophiata Souffou réfute ces accusations et explique que ces sommes correspondent justement aux subventions de l’État de l’année 2022, mais qu’elles n’ont pas encore été utilisées. Si cet argent aurait, néanmoins, déjà dû être réinvesti dans des infrastructures pour les victimes, son transfert entre les différents comptes de l’ACFAV n’est pourtant pas illégal. En effet, l’argent est toujours présent dans la trésorerie de l’association.

Enfin, la présidente explique que l’ancien directeur se serait versé des primes sans en avoir préalablement demandé l’avis au bureau administratif. « Il doit de l’argent à l’ACFAV et il devra s’expliquer devant la justice », explique-t-elle. Les primes en question correspondent aux primes Ségur octroyées par la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) aux contractuels du droit public. Etienne Aka aurait reçu cette prime pendant six mois alors qu’elle « n’était pas censée être octroyée à un directeur », d’après l’avocate de Madame Souffou. Etienne Aka se défend en expliquant qu’il a permis à l’association de toucher d’autres valorisations en parallèle. Il dit avoir mis en place des comptes CPF pour tous les salariés, une mutuelle complémentaire, une prévoyance, la prime Covid, et affirme également avoir contribué à l’augmentation des salaires de l’ensemble des employés, jusqu’à trois fois ce qu’ils gagnaient auparavant.

« Mensonges », « accusations infondées », « diffamation »… L’ancien directeur comme la présidente ne cessent de se renvoyer la balle, plaçant au centre des discordes l’ACFAV. En attendant que la tension ne retombe – sans doute devant la justice – l’association peut s’appuyer sur un effectif solide qui a été renforcé à l’occasion de l’opération Wuambushu et qui devrait pouvoir mener à bien les actions de l’association.

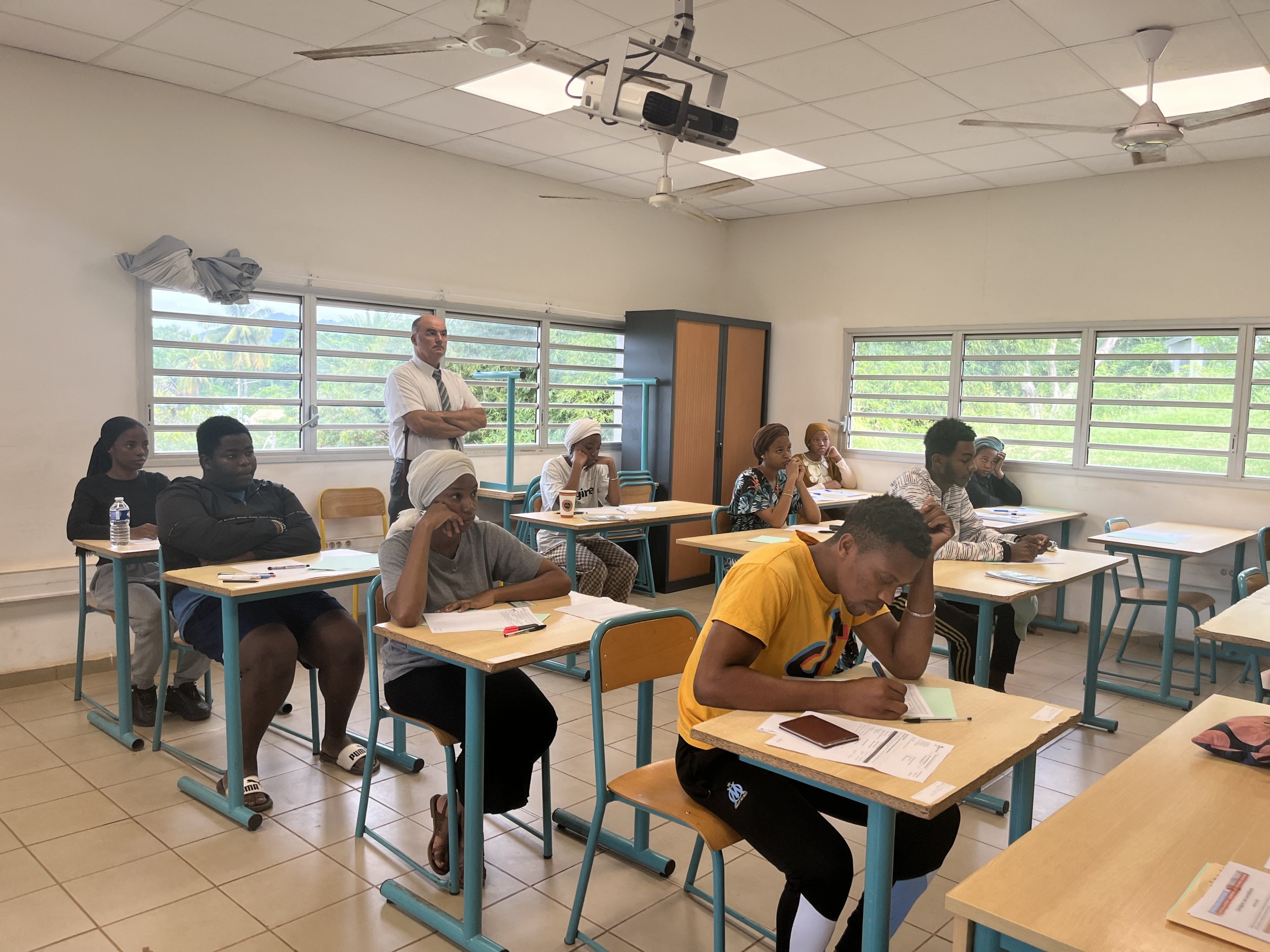

Le stress des épreuves de philosophie au lycée Bamana

La philosophie, matière obligatoire en terminale, est coefficient 4 au baccalauréat. Le recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic, est venu tâter le terrain au lycée Younoussa Bamana, à Mamoudzou. Alors que les élèves se sont préparés toute leur dernière année de lycée, le coup d’envoi de l’épreuve de philosophie était lancé à 9 h, ce mercredi 14 juin.

Au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, le stress des épreuves du baccalauréat se fait profondément ressentir. Des discussions autour des sujets qui peuvent tomber retentissent dans les petits groupes d’élèves assis, qui attendent que les épreuves commencent. Les fiches de révision et livres sont dans les mains de tous les élèves. Devant la salle 306, les surveillants viennent récupérer les copies et brouillons avant de se rendre dans leurs salles.

Salim, élève de terminale, ne semble pas inquiet : « Je suis bien je pense, je ne veux pas que l’art tombe par contre, c’est la thématique la plus compliquée et je ne l’ai pas révisée », rigole-t-il. Célina, Yasmina, Mounaidati et Salama, un groupe d’amies, sont au contraire angoissées. « J’ai peur, je stresse parce que je n’écris pas très bien français, explique Célina. J’espère vraiment que le temps, l’art et la religion ne tomberont pas. »

« Savoir structurer sa pensée »

Les élèves se dirigent à leur tour vers leurs salles où ils disserteront pendant quatre heures. « N’oubliez pas la méthode ! C’est le plus important », s’exclame un des professeurs en montant les escaliers. Argument partagé par le recteur, Jacques Mikulovic, venu voir les élèves avant leurs épreuves : « L’épreuve de philosophie selon moi, c’est avant tout une épreuve de méthodologie, de savoir structurer sa pensée. Une fois qu’on a cette technique-là, on peut l’adapter au sujet avec quelques connaissances qui viennent illustrer leurs argumentations ».

Dans la salle numéro 5, le recteur vient prendre la température. L’ambiance est tendue, l’atmosphère pesante, à cause de l’anxiété des futurs bacheliers. Les élèves se lancent des regards lorsque le recteur ouvre la poche contenant les sujets. Les feuilles se retournent, pour dévoiler deux sujets de dissertation et un de commentaire. Pour les dissertations, au choix : « Le bonheur est-il affaire de raison ? » ou « Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ? ». Un extrait de la Pensée sauvage de Lévi-Strauss est le texte que les élèves auront à commenter cette année.

« Ça me rappelle ma jeunesse, les sujets sont intéressants pour nos jeunes », dit en souriant Jacques Mikulovic, une fois sorti de la salle. Il est confiant sur le fait d’avoir un bon taux de réussite sur cette épreuve de philosophie, bien que cette matière soit appréciée par peu d’élèves. « J’espère que cette épreuve sera un grand succès à Mayotte, affirme le recteur, c’est important qu’on puisse rivaliser à l’échelle nationale. Il faut que les Mahorais aient confiance en ce système. Ils ont toutes les clés en main. »

Le début de l’épreuve lance un silence presque parfait et les couloirs, déserts pour les quatre prochaines heures, donnent un air de vacances au lycée de Younoussa Bamana.

Le dugong, cet animal mystérieux

A Mayotte, la population de dugongs est estimée à moins de dix individus. Considéré comme en danger dans le sud-ouest de l’océan Indien, le dugong est classé « vulnérable à l’extinction ». Afin de mieux connaitre ce mammifère marin, un plan national d’actions en faveur du dugong à Mayotte a été créé, et c’est l’association des Naturalistes qui a la charge de son animation.

Le dugong, mammifère marin, mesure en moyenne trois mètres, pour 450 kilos. Principalement herbivore, il se nourrit en moyenne de 30 à 40 kilos d’herbiers par jour. Avec une aire de répartition qui s’étend dans plus de quarante pays, cet animal marin possède des caractéristiques biologiques et un mode de vie côtier qui le rend vulnérable aux menaces. C’est avec le but de mieux le comprendre et le protéger qu’un plan national d’actions (PNA) en faveur du dugong, débuté en 2021 et mis en place jusqu’en 2025, est porté par l’association des Naturalistes de Mayotte. Mis en place et financé par la DEAL de Mayotte, il comporte deux grands objectifs qui sont de « limiter la mortalité des dugongs, en agissant sur les menaces directes, et améliorer les connaissances sur l’espèce et son habitat », explique Léa Bernagou, animatrice du PNA aux Naturalistes.

« Les observations sont relativement rares »

Pourquoi si peu de dugongs à Mayotte ? La question peut se poser et plusieurs raisons être évoquées, sachant que sa population aurait été relativement abondante par le passé. « Il y a la dégradation de ses habitats, notamment les herbiers, qu’on appelle phanérogames marines, avec l’envasement du lagon », regrette l’animatrice. Outre la forte pression de braconnage du passé, d’autres menaces sont également présentes sur l’île, comme le piétinement et l’ancrage des bateaux sur les herbiers, le changement climatique, mais aussi les risques de collision avec les bateaux. « Comme il semblerait en avoir peu, les observations sont relativement rares, donc l’étudier, c’est difficile », concède-t-elle.

En effet, il semblerait qu’il y ait moins d’une dizaine de dugongs dans les eaux mahoraises. Afin de mieux connaitre la population du mammifère dans le lagon, une enquête a été menée auprès des pêcheurs. « On leur a demandé à combien ils estimaient la population du dugong : moins de 10, entre 10 et 20 ou plus de 20 », explique l’animatrice. Les résultats de cette enquête montrent que d’après les pêcheurs, il y aurait moins de dix dugongs à Mayotte. Pour Léa Bernagou, « à la vue des données que l’on possède actuellement, cela semble conforter l’hypothèse de ce nombre ». Cette enquête a également été l’occasion de sensibiliser les pêcheurs et de récolter des données, car pour l’animatrice, ces derniers possèdent « beaucoup de données que n’ont pas forcément les prestataires nautiques ou les usagers du lagon ». En ont résulté la détermination d’une dizaine de sites cibles de fréquentation du mammifère, où sont effectués de la surveillance par drone et de la photo-identification.

ADN environnemental et génétique des populations

La génétique est également utilisée pour étudier et comprendre les dugongs. Une méthode de détection par ADN environnemental, en développement avec le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, permet de connaitre la présence, ou non, de dugongs. « Le principe est de récolter des petits échantillons d’eau dans lesquels on peut avoir des informations de présence », complète Léa Bernagou. Cette méthode innovante n’a jamais été utilisée sur ces mammifères. « Nous sommes en train de la développer à Mayotte, il faut qu’on prouve que la méthode fonctionne et l’idée est qu’elle soit déployée au niveau régional », confirme-t-elle.

Une seconde action, portant sur la génétique des populations, permet d’identifier si la population de Mayotte est liée avec celle de Madagascar ou des Comores, « s’il y a des échanges ou s’il y a des migrations entre les îles ». En parallèle, l’association est en cours de développement d’un protocole ULM avec pour but « d’estimer l’abondance et couvrir tout le lagon, afin de faire de la prospection du nombre de dugongs », note l’animatrice. Des études sur les herbiers sont également menées, en collaboration avec des bureaux d’études et le parc naturel marin de Mayotte. Depuis le lancement du plan national d’actions, des méthodes de suivi se sont développées, alors qu’il n’en existait pas auparavant. « Elles pourront servir pour les autres espèces de la mégafaune marine », conclut-elle.

Le dugong étant un mammifère marin protégé, pour toute personne, il est impératif de respecter la charte d’approche. Si vous apercevez un dugong, vous pouvez transmettre l’information aux Naturalistes de Mayotte.

Un projet de coopération régionale à Mohéli et au Mozambique

D’après Léa Bernagou, les Naturalistes souhaiteraient « avoir une vision régionale pour la conservation des dugongs car à Mayotte, nous ne savons pas si elle est viable et si, à terme, elle pourrait survivre ». Avec cet objectif, un projet de coopération régionale en faveur de la conservation du dugong dans la région sud-ouest de l’océan Indien est en cours. Il consiste à mener des actions pour acquérir de meilleures connaissances à Mohéli, Mayotte et au Mozambique. Début mai, une mission a été menée au parc national de Mohéli pour former trois agents au pilotage de drone. Une deuxième activité, avec le parc naturel marin de Mayotte, visait à former les agents au suivi des herbiers marins.

La troisième action portait sur l’échantillonnage de l’eau dans les sites cibles, afin de mettre en place le protocole d’ADN environnemental. L’objectif de cette mission étant d’homogénéiser les études à Mayotte et à Mohéli. Le but est de mener les actions en parallèle sur chaque territoire, pour obtenir des données similaires, renforcer les échanges sur les aspects techniques et scientifiques de gestion à une échelle régionale. Les Naturalistes travaillent également sur une exposition régionale sur les dugongs, qui proposera des panneaux thématiques généralistes et sur la situation de l’espèce à Mayotte, au Mozambique, aux Seychelles, aux Comores, à Madagascar.

Une association mahoraise se lance dans la réhabilitation de logements

Un groupe de jeunes actifs mahorais a décidé de réhabiliter des logements de leurs aînés. L’association Makazi Yangu, qui a inauguré récemment son siège à Passamaïnty, a déjà des projets plein la tête, dont celle de refaire le logement d’une « Chatouilleuse » en Petite-Terre.

D’où vient l’idée ?

« En allant dans le sud de Mayotte, on a vu des maisons SIM qui n’avaient pas bougé depuis que nous étions enfants. Tout se dégrade parce qu’il n’y a pas eu d’entretien », se remémore Fayçoil Halidi. Avec l’association Makazi Yangu, dont il est le trésorier adjoint, il s’est donné un objectif, réhabiliter des logements dégradés par le temps. Un projet qui a aussi un but social pour ces jeunes Mahorais puisqu’il s’adresse davantage aux aînés n’ayant pas les moyens de rénover eux-mêmes.

Qui sont les fondateurs de l’association ?

Dans l’architecture, des bureaux d’études, des collectivités ou dans la communication, le profil des fondateurs est divers, mais assez complémentaire. « On a fait des pôles avec les deux architectes dans celui de la conception, un autre pour la maîtrise d’œuvre, une partie pour le financement », détaille la vice-présidente de l’association Léonelle Redjekra, qui précise que des référents se répartissent les projets selon leur zone géographique. Ils ambitionnent d’ailleurs de rayonner sur toute l’île.

En tout, plus d’une trentaine d’adhérents composent déjà l’association avec Tsarah Attoumani qui assure la première la fonction de présidente du bureau. Le suivi des projets demandant du temps, l’équipe n’exclut pas d’embaucher un permanent pour les aider.

Justement, des projets sont-ils déjà en cours ?

Oui, sur Petite-Terre et Mamoudzou, l’association a déjà ciblé ses premiers projets. A Labattoir, c’est la maison d’une « Chatouilleuse » qui servira d’exemple. Visée par un arrêté de péril imminent, elle sera refaite du sol au plafond selon des plans d’architecte. Alors que l’association s’est lancée dans la recherche de financements, une cagnotte en ligne a été créée sur la plateforme Leetchi.

Pour le chef-lieu, l’association a remporté son premier appel à projets et dispose dorénavant d’un agrément pour faire de la maîtrise d’ouvrage. La mission qu’elle doit remplir est de réhabiliter trois logements dans trois villages différents. Avec l’aide du centre communal d’action social (CCAS), ils ont déjà ciblé des maisons à Kawéni et Cavani stade. Pour le premier par exemple, il faudra améliorer l’accessibilité d’une maison et installer de nouveaux sanitaires. Autre impératif social, l’équipe veut faire de l’insertion et travailler avec des artisans qui accueilleront des jeunes du quartier sur leurs chantiers.

Et l’association ne compte pas s’arrêter là. « Dès qu’on aura l’occasion, on se préparera à répondre aux appels d’offres », prévient le trésorier adjoint.

Quel est l’intérêt de s’implanter à Passamaïnty ?

Afin d’offrir une meilleure visibilité, des locaux ont été trouvés à Passamaïnty, dans le quartier Nyambo titi. Ils ont été inaugurés, le 20 mai, en présence de Fatima Fayna M’Soili, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, formation, insertion et emploi, Hugues Makengo, directeur général de Mlezi Maoré, Jeanne Bébé, chargée de mission à la Cress (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire), et des membres des Femmes leaders. « Le siège servira de lieu de formation et de vie pour l’association », explique Léonelle Redjekra.

La cagnotte pour la réhabilitation d’une maison d’une « Chatouilleuse » en disponible en ligne via le lien : www.leetchi.com/fr/c/un-habitat-digne-et-durable-pour-une-figure-emblematique-de-mayotte-1011851

Une centaine de participants au triathlon du Détachement de la Légion Étrangère de Mayotte 2023

A l’occasion de l’édition 2023 du triathlon du Détachement de la Légion Étrangère de Mayotte (DLEM), 113 participants se sont retrouvés ce dimanche 11 juin sur la ligne de départ. L’événement était organisé en l’honneur de la journée des Blessés de la Légion étrangère, dans le cadre de l’opération “Avec Nos Blessés”, qui a pour but de récolter des fonds afin d’épauler financièrement les soldats blessés dans leur rétablissement et leur réinsertion professionnelle. Pour l’occasion, militaires et civils se sont mobilisés et retrouvés en Petite–Terre tôt dans la matinée. Par équipes ou en solo, les compétiteurs ont parcouru 26 km de cyclisme, 6 km de course à pied et 750 mètres de natation. Les participants ayant effectué les meilleurs records ont été applaudis sur le podium à la fin de la journée.

Salon de l’emploi et de la mobilité public privé à Mayotte les 15 et 16 juin

La plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des Ressources Humaines de Mayotte organise son 1er salon de l’emploi et de la mobilité entièrement en ligne, avec le soutien de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et du Secrétariat Général Commun (SGC) de Mayotte. Si vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une reconversion professionnelle ou d’une mobilité professionnelle, ou tout simplement découvrir la fonction publique, le e-salon se déroulera le jeudi 15 juin en direct et le vendredi 16 juin en replay. Le salon se tiendra de 9h à 17h30. Site d’accès au e-Salon : https://salonemploi-mobilite-mayotte.fonctionpublique.gouv.fr/

Tout le monde pourra y accéder et y découvrir les missions, les métiers et les opportunités de recrutement dans les trois fonctions publiques, d’État, territoriale et hospitalière mais aussi dans le secteur privé. Vous aurez accès à cinq web-conférences en direct sur la mobilité et l’emploi, 24 stands de partenaires publics privés qui vous permettront de découvrir les 3 fonctions publiques, de bénéficier sur RDV d’entretiens flash avec des conseillers mobilité carrière. Consulter le programme : https://bit.ly/3CkFvH4. Pour tous ceux qui n’auraient pas pu accéder à ce direct, le 16 juin le salon reste accessible en replay : https://salonemploi-mobilite-mayotte.fonctionpublique.gouv.fr/

Nicolas Puluhen présentera son livre « Mon P’tit Loup » ce jeudi

Ce jeudi 15 juin, de 16h30 à 18h30, l’auteur du livre « Mon P’tit Loup », Nicolas Puluhen présentera en avant-première son livre au restaurant le Faré, en Petite-Terre. Un moment d’échanges pour parler des sujets que sont les abus sexuels et l’inceste à Mayotte. Le livre retrace cinq récits, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, qui sont ceux d’enfances brisées à qui la société aurait dû apporter un soutien indéfectible pour leur éviter la folie d’une existence injustement tourmentée. Témoignages et présentation de l’ouvrage par l’écrivain, accompagné de Hazi Za Wanastsa, du collectif CIDE, de l’ACFAV et d’autres associations du collectif CIDE. Deux autres ouvrages récents seront également disponibles ce jour-là : la bande dessinée « Des cailloux sur la mer », du collectif CIDE et le roman autobiographique « Ose et ça ira » de Saïrati Assimakou.

Coopération régionale : une délégation tanzanienne attendue à Mayotte

Suite à la signature d’accords de partenariats agricoles entre la Chambre d’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte (CAPAM) et les Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) de la Tanzanie, le Conseil départemental de Mayotte et la CAPAM ont initié une rencontre qui se déroulera sur notre territoire. Une délégation de personnalités tanzaniennes, en lien avec le développement économique, le monde de l’entreprise, la sphère politique et gouvernementale, est attendue du 15 au 18 juin 2023 à Mayotte.

Budget de la commune de Chirongui : la chambre régionale des comptes de Mayotte a délibéré

A la suite de l’absence d’adoption du budget primitif pour 2023 par la commune de Chirongui, la chambre régionale des comptes de Mayotte a été saisie par le préfet de Mayotte au titre de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales. Par délibération du 11 avril 2023, la commune de Chirongui avait en effet rejeté le projet de budget primitif. La chambre régionale des comptes formule des propositions permettant au préfet de régler ce budget. La juridiction financière ne se substitue pas à l’assemblée délibérante pour le choix des investissements mais formule des propositions pour permettre d’assurer le fonctionnement normal de la collectivité et le règlement des dépenses obligatoires et la poursuite des dépenses déjà engagées. Par cet avis budgétaire, délibéré collégialement le 7 juin 2023, la chambre régionale a déclaré recevable la saisine du préfet. Elle propose à ce dernier de régler le budget primitif 2023 de la commune de Chirongui, tant au niveau du budget principal que des deux budgets annexes (lotissement et pôle culturel).

Fermeture de la permanence de soins de nuit à Kahani

Le centre hospitalier de Mayotte informe que, compte tenu de la situation aux urgences, du lundi 12 juin au dimanche 16 juillet 2023 inclus, la permanence de soins de Kahani sera fermée de 19h à 7h. Le centre de consultations de Jacaranda sera ouvert tous les jours de 7h à 17, y compris les week-ends et jours fériés. Le centre hospitalier explique que « durant les semaines de fermeture nocturne de la permanence de soins de Kahani, les patients sont priés de se rendre dans les centres de soins de proximité ouvert en journée ».

Tentative d’effraction à Kahani sur le site de l’abattoir

Au cours de la nuit de lundi à mardi, le site de l’abattoir d’AVM, à Kahani, a été la cible d’une tentative d’effraction. Selon les équipes de sécurité, vers trois heures du matin, « l’agent de sécurité sur place a vu huit individus venant de devant, avec des coupes-coupes en main et ont escaladé le portail ». Immédiatement, la télésurveillance du site s’est déclenchée et les caméras se sont alors lancées. L’agent de sécurité a essayé de repousser les individus et au même moment, quatre autres ont pénétré dans le site par l’arrière, « il s’est alors retrouvé face à une dizaine d’individus ». Au même moment, la télésurveillance a envoyé des équipes en renfort sur le site, ce qui a permis de mettre en fuite les individus. Rapidement, les forces de l’ordre étaient également sur place.

Daniel Zaïdani et ses anciens collaborateurs en correctionnelle pour détournement de fonds publics

L’ancien président du Conseil départemental de Mayotte, Daniel Zaïdani, devra comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour répondre de plusieurs accusations de détournement de fonds publics sur le budget de cette collectivité qu’il a dirigé pendant cinq ans. Il comparaîtra aux côtés d’Alain Kamal Martial Henry et d’Alhamidi Aboubacar, qui étaient en poste à l’époque.

Il s’agit d’un groupement de plusieurs affaires qualifiées de détournement de fonds publics sur le budget du Conseil départemental de Mayotte. Au premier rang de ces affaires qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre au moment de leur instruction, le dossier dit « Sexion d’Assaut » du nom d’un célèbre groupe de rap français. Ce dossier est le plus emblématique parmi ceux présentés à charge contre l’élu de Pamandzi. L’instruction qui a duré plusieurs années est donc achevée, et la machine judiciaire estime disposer de charges suffisantes à l’encontre de Daniel Zaïdani, mais aussi d’un membre de son cabinet, Alhamid Aboubacar, conseiller spécial à l’époque, et d’Alain Kamal Martial Henry, qui occupait alors le poste de directeur des affaires culturelles du département. Les trois hommes sont poursuivis de manière collégiale et seront jugés à l’audience du 29 août 2023, à 8 heures. Dans cette première affaire, il est reproché à l’ancien président du Conseil départemental d’avoir fait payer par cette institution des billets d’avion à destination de Madagascar en faveur de tous les membres de Sexion d’Assaut, ainsi que leur cachet pour un concert donné le 7 septembre 2012 dans la ville de Diego-Suarez.

Il est aussi question d’un foutari à caractère privé au domicile de Daniel Zaïdani, à Pamandzi le 21 septembre 2012, payé lui aussi à l’aide de l’argent public. Autres faits reprochés à l’ancien Président du CD, la mise à disposition de véhicules de fonction à personnes qui n’auraient pas dû en bénéficier, en favorisant l’acquisition de deux véhicules Peugeot d’une valeur globale de 70 700 €, soit en dehors du seuil des marchés de gré à gré.

Complicité de détournement de fonds publics et assistance

Pour sa part, Alain Kamal Martial Henry, l’ancien directeur du service culturel départemental, est lui poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics commis par Daniel Zaïdani au profit de Sexion d’Assaut. Il lui est reproché plus précisément d’avoir pris part aux négociations en amont et à la rédaction de la convention de financement pour les billets d’avion et le cachet payé au groupe lors de son concert à Diego-Suarez. De son côté, Alhamid Aboubacar, qui faisait campagne pour Jean-Luc Mélenchon lors des dernières élections présidentielles, se voit reprocher « une complicité par aide et assistance du délit d’atteinte à la liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics » dans l’affaire de l’achat des voitures à plus de 70 000 euros. L’ancien président du CD est maintenu sous contrôle judiciaire jusqu’à la date de ce procès, qui devra faire la lumière sur l’utilisation de l’argent public par le Département de Mayotte, qui en a pourtant bien besoin pour son développement.

Hamada Issilamou, « maire de Tsingoni ou maire à Tsingoni » ?

La récente élection du maire de Tsingoni serait-elle entachée d’un vice de procédure juridique ? Un juriste en droit public en est convaincu, et s’interroge sur la suite que la préfecture de Mayotte pourrait réserver à ce cas pour le moins inhabituel et inattendu.

« Hamada Islam n’est pas maire de Tsingoni, il est seulement maire à Tsingoni ». La formule est de Fahareddine Cheikh-Ahmed, ancien conseiller général de Mayotte et imam à Mramadoudou, dans la commune de Chirongui. Ce juriste en droit public jette un pavé dans la mare en ce début de semaine dans un commentaire relatif à l’élection de Hamada Issilamou, successeur de Mohamed Bacar, récemment déchu de ses fonctions après une décision de justice. Selon ses dires, les deux prétendants à sa succession, MM. Hamada Issilamou et Ali Abdou, n’étant pas conseillers communautaires de la Communauté de communes du centre-ouest (3CO), ne pouvaient être maires à Tsingoni. Fahareddine Cheikh-Ahmed affirme que les textes en vigueur stipulent que « dans toutes les communes, le maire est obligatoirement conseiller communautaire ».

Saïd Maanrifa Ibrahima, président de la 3CO et maire de Mtsangamouji, confirme de son côté que Mohamed Bacar n’est plus conseiller communautaire, mais aussi que Hamada Issilamou ne l’a pas remplacé au sein de l’intercommunalité.

« Maintenant, il est en place et le restera probablement dans la mesure où Mohamed Bacar a décidé de ne pas faire appel de la décision du Tribunal Administratif, continue Fahareddine Cheikh-Ahmed. Par ailleurs, les électeurs de la commune de Tsingoni avaient un délai légal de 5 jours pour contester cette élection et la préfecture de Mayotte avait 15 jours pour valider ou invalider ce scrutin. Ces délais étant malheureusement écoulés, nous sommes en droit de nous demander pourquoi le contrôle de légalité n’a pas réagi devant cette situation. » La question se pose également sur la légalité des actes que Hamada Islam sera amené à prendre en pareilles circonstances.

« Le droit des LGBT est un combat perpétuel »

Refus sur refus, c’est ce qu’a subi le collectif LGBT (Lesbian, Gay, Bisexuel et Trans) de Mayotte. En ce mois de lutte pour la cause LGBT+, des évènements sont organisés par diverses associations. Le 24 juin prochain devait se tenir une soirée organisée par Yannick Somauroo, mais aucun des endroits potentiels n’a accepté de les accueillir, certains ayant déjà des soirées prévues. Le représentant, abasourdi, tente tout de même de mettre en place une soirée de ce type, restant motivé.

Flash Infos : Trouvez-vous qu’il est simple de s’assumer quand on fait partie de la communauté LGBT à Mayotte ?

Yannick Somauroo : Pas du tout. On ne devrait pas avoir honte d’être qui on est. L’homosexualité n’est pas un délit, c’est dépénalisé depuis Mitterrand. Je vis ici et ici, c’est la France. Mayotte ne peut pas être française quand ça l’arrange. C’est un pays laïc et la loi est de notre côté. En plus, nous n’avons aucun lieu pour échanger, se rencontrer et partager nos expériences. C’est ce que nous voulions créer, grâce à une soirée LGBT friendly, mais malheureusement ça ne s’est pas fait. Peu osent s’affirmer à cause des insultes, des menaces… Certains élus locaux nous ont déjà menacé. C’est dur de vivre caché, on ne doit pas avoir honte, la honte ce sont ceux de l’autre camp qui devraient la ressentir. Nous sommes pourtant si nombreux. On peut quand même remarquer que les étrangers s’assument plus. Mais c’est très tabou, beaucoup ont honte, voire peur. On ne fait rien de mal, il faut rester nous-même.

FI : Pourquoi n’avez-vous pas réussi à organiser cette soirée ?

Y.S. : Malheureusement, aucun des lieux n’a accepté. On avait demandé à trois établissements, on avait eu des accords verbaux, certains semblaient même emballés par l’idée, puis du jour au lendemain plus aucune réponse. Nous avions même lancé les impressions des affiches. Franchement, on l’a très mal vécu, ça fait un coup au moral. Mais je pense qu’on nous refuse pour trois raisons : pour l’image et un établissement nous l’a clairement dit, par peur et pour la religion. Mayotte reste un département très ancré dans la tradition et la religion. C’était censé être une soirée test, pour voir ce qu’on pouvait faire, qui on pouvait réunir. Ça devait aussi être une soirée de lancement pour l’association. Une bonne manière de rencontrer des gens et de trouver de nouveaux membres.

FI : Avez-vous prévu d’autres évènements ?

Y.S. : Bien sûr ! On va le faire, on n’abandonne pas. Le droit des LGBT est un combat perpétuel. Comme disait Nietzsche, « tout ce qui ne tue pas me rend plus fort ». Les refus me donnent encore plus envie de faire cette soirée. Ça me motive. C’est un peu de la provocation, mais je ne peux pas m’en empêcher. Ce n’est pas une honte de faire partie de la communauté. Pour l’instant, notre évènement est reporté en septembre. Mais c’est sûr qu’il se fera avant la fin de l’année. Je suis déterminé. Mais à long terme, on aimerait pouvoir mettre en place des débats ou des bivouacs. On aimerait devenir une maison et apporter notre aide et répondre aux questions de parents, de professionnels ou juste de personnes qui se cherchent.

FI : Y a-t-il d’autres associations qui défendent les droits des personnes LGBT à Mayotte ?

Y.S. : Il y a l’association contre le VIH, mais sinon rien du tout. La communauté est si peu représentée. On nous assimile à des sauvages, des fous. On est extravagants et alors ? Ce n’est pas un crime. C’est vraiment une perte. Nous ne faisons rien de mal.

Les établissements contactés démentent les faits

Chacun des établissements contactés par l’organisateur a, selon ses dires, différentes raisons d’avoir refusé. Un des établissements affirme n’avoir eu aucun contact avec l’association, ni avoir eu même connaissance de leur souhait d’organiser une soirée. Le second affirme que niveau organisation, cela était impossible pour eux, ayant des soirées tous les week-ends. Et le dernier soutient qu’ayant des gens qui séjournent dans leur structure, c’était un frein pour mettre en place ce type d’évènement. Ils soutiennent que ça serait beaucoup trop bruyant et que ça dérangerait les clients. Il n’y a selon eux aucun rapport avec l’image ou quoi que ce soit d’autre.