Dimanche 10 décembre, un jeune de 17 ans perdait la vie au cours d’affrontements entre les bandes de Majicavo et Kawéni. Fait rare : il est décédé des suites de blessures par balles. Une semaine s’est écoulée avant les premières interpellations. Dimanche dernier, un jeune homme qui s’affichait avec une arme sur les réseaux a été arrêté, mais rejette toute participation à l’homicide. C’est 48 heures plus tard que les enquêteurs ont mis la main sur ce qui ressemble de près à l’arme utilisée au cours d’une opération à Kawéni. En effet, ce mardi, les hommes du Raid ont perquisitionné le domicile d’un jeune mineur de 15 ans. Selon nos sources, ils ont retrouvé par la même occasion une carabine 22 long rifle, qui pourrait être à l’origine du tir mortel.

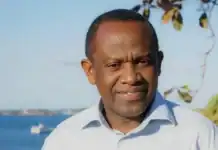

Zena Air : « On sait ce qu’on fait, on sait où on va »

Julien et Régis Novou ont un rêve. Celui de créer leur propre compagnie aérienne pour l’intérêt des Mahoraises et Mahorais. Ils en rêvent depuis 2019, mais ils étaient loin d’imaginer que le chemin serait autant semé d’embûches. Le projet a pris du retard, et certains se demandent s’il verra réellement le jour. Oui, affirme Julien Novou, co-fondateur de la compagnie. Il répond à toutes les questions dans cette interview.

Mayotte Hebdo : Où en est le projet Zena Air à l’heure actuelle ?

Julien Novou : Des personnes se sont positionnées pour la levée des fonds. Beaucoup étaient persuadées que le conseil départemental serait de la partie, la question ne se posait même pas. On leur a répondu qu’on était en discussion mais que les choses devraient bien se passer. Cependant, le manque de prise de position du département a fait que certains actionnaires se sont retirés. Nous avons dû continuer la levée de fonds et cela nous a fait perdre pas mal de temps. On nous a aussi demandé d’attendre que le département soit prêt, cela nous a retardé mais on ne pouvait pas non plus faire la fine bouche. Et puis nous avons eu quelques décalages avec le Covid. Et ça a été beaucoup plus difficile de convaincre des actionnaires d’investir dans le milieu qui avait le plus souffert de la crise sanitaire. Alors que ce n’est pas forcément vrai chez nous car Mayotte reste une niche. Par exemple lors de la réouverture des frontières, une des premières lignes rouverte par Corsair est celle de Mayotte. Toutes les compagnies qui desservent l’île font de la marge alors qu’elles ont plus de difficultés sur leurs autres destinations.

M.H : Aujourd’hui avez-vous les fonds nécessaires pour mener à bien le projet ?

J.N : Nous avons finalisé la première phase de notre levée de fonds et bientôt nous pourrons lancer la certification. Je ne peux pas donner de date fixe car cela ne dépend pas que de nous, mais nous sommes optimistes pour l’année 2024. Beaucoup de choses se font hors média et hors réaux sociaux. Des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas communiquer car ça serait préjudiciable. Mais je vous assure, on avance. Il existe plusieurs phases de levée de fonds, et là nous avons récolté la somme pour la certification. Pour autant, on continue de lever des fonds. Ce n’est pas un petit projet. Il est bien au dessus de nos sphères, à mon frère et moi-même. On le fait pour la population.

M.H : Est-ce que le conseil départemental de Mayotte contribue financière à ce projet ?

J.N : Pour le moment nous sommes en discussion avec eux. Nous avons monté les dossiers, ils étaient prêts. Cependant, on ne nous avait pas donné le cadre initial dans lequel on devait s’inscrire. Lorsqu’ils nous ont répondu, on devait juste finaliser notre dossier en novembre car il correspond au cadre. Nous avons pris notre temps pour être irréprochables.

M.H : Si l’on comprend bien, le département ne vous soutient pas financièrement pour l’instant. Êtes-vous prêts à faire des concessions afin de bénéficier de son aide ?

J.N : Pour le moment on ne nous a rien imposé. Nous sommes une entreprise privée. Si le département souhaite contribuer au capital, ça ne deviendrait pas une société publique. On ne peut rien nous imposer qui ne soit déjà inscrit dans le droit privé. Nous sommes prêts à écouter toute forme de conditions, nous sommes dans la négociation. On n’est fermés à rien pour un partenariat intelligent et dans le sens des Mahorais.

M.H : Quels types d’avions aurez-vous chez Zena Airlines ?

J.N : On prendra des A321 Neo XLR. C’est un appareil qui est en cours de certification, et les commandes sont tellement importantes qu’il faudrait attendre 2028. Alors, nous allons passer par un loueur d’avions qui a déjà passé commande pour les obtenir. Pour autant, ils ne sont pas disponibles facilement. Pour le décollage on sera sur les A 330-200 et 300, c’est notre roue de secours privilégiée pour le départ.

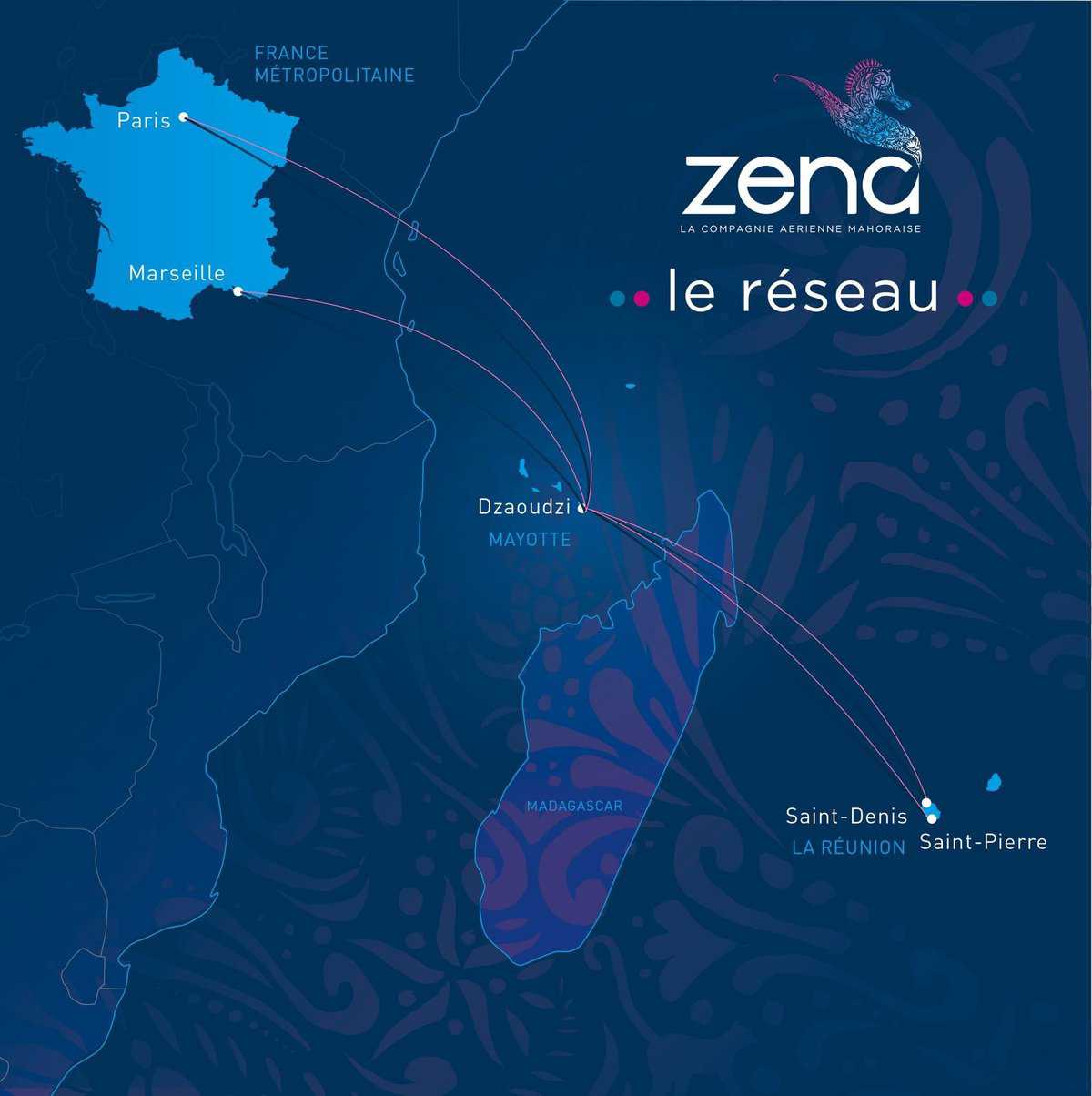

M.H : Quelles seront vos destinations ?

J.N : Sur le régional, on ira à La Réunion à Pierrefonds et Gillot et pour la métropole, ça sera Paris et Marseille. Il n’y aura pas d’escale à part une escale technique avant d’aller en métropole.

M.H : Beaucoup de Mahorais.es supportent votre projet car ils/elles espèrent que les billets seront moins chers. Pouvez-vous assurer que chez Zena Air, les tarifs seront moins élevés que chez les autres ?

J.N : Oui on peut l’assurer très facilement. Le modèle économique des compagnies qui opèrent à Mayotte ont des destinations qui ne sont pas centrées sur le marché mahorais. Elles utilisent des appareils adaptés à peu près à toutes leurs destinations. Air Austral a fait de la Réunion sa destination phare donc tout le modèle économique était basé sur cette île, ce qui a permis à la Réunion de rayonner. On va faire la même chose pour Mayotte, c’est à dire trouver le modèle économique le plus adapté au territoire et à la mobilité des Mahorais. Et puis on espère attirer le maximum de touristes justement en baissant les coûts des billets et tout ce modèle économique est basé sur les restrictions opérationnelles de la piste de Mayotte. Donc nous pourrons optimiser les contraintes de Mayotte de manière à gagner le plus d’argent possible tout en proposant des prix extrêmement attractifs. On peut aller jusqu’à 25 à 30% moins cher de ce qui se fait actuellement.

M.H : Vous aviez plusieurs fois annoncé la date du premier vol et il n’a pas eu lieu. Êtes-vous en mesure de nous donner une échéance aujourd’hui ?

J.N : Ce qu’il s’est passé c’est qu’on avait atteint des paliers sur nos levées de fonds, mais des investisseurs se sont retirés. Certains ont pris peur du manque de position du département, d’autres nous disent qu’ils reviendront lors de la deuxième phase. Pour l’instant je ne peux pas vous donner de date, je pourrai vous en dire plus fin janvier.

M.H : À part les problèmes de financement, vous faites face à quels autres obstacles ?

M.H : Pour quelles raisons vous dérangez ?

J.N : Mayotte est une variable d’ajustement dans l’aérien pour des compagnies qui ont déjà des destinations à offrir. Si un concurrent vient s’installer au bénéficie des Mahorais, cela signifierait moins de profit pour ceux déjà présents. Je rappelle qu’en 2012 il y avait beaucoup plus de compagnies qu’aujourd’hui et chacun avait sa part du gâteau. Pourquoi aujourd’hui ça ne serait pas possible ?

M.H : Êtes-vous enclins à travailler avec d’autres compagnies aériennes ?

J.N : C’est une possibilité que nous avons envisagé avec des compagnies qui ne sont pas opérateurs dans l’océan indien et d’autres qui le sont. On n’est fermés à rien tant que ça va dans le sens des Mahorais.

M.H : Vous êtes sur le projet depuis 2019, nous sommes en 2023, êtes-vous toujours motivés ?

J.N : Entre 2019 et aujourd’hui, on a pleinement conscience de la portée du projet pour Mayotte, et de tout ce qui gravite autour. On a été challengés par des investisseurs qui ne sont pas à Mayotte. Nous avons les compétences pour mener à bien ce projet, on est bons, on sait ce qu’on fait, on sait où on va. La motivation est toujours la même.

Être actionnaire chez Zena Airlines

Les frères Novou ont encore besoin de fonds pour concrétiser Zena Air. Pour contribuer financièrement au projet, vous pouvez contacter le cabinet qui accompagne les porteurs de ce projet au 07 53 29 40 66.

Un nouveau morceau de kasuda par Oumar Ali

Oumar Ali, un chanteur mahorais connu pour vouloir remettre le kasuda (chant liturgique musulman, N.D.L.R.), au goût du jour, vient de sortir un nouveau morceau, « Maman », extrait de son album « Ensemble ». Oumar Ali invite les auditeurs à plonger dans l’émotion avec ce morceau qui est un hommage à la maternité. Les paroles tissent une histoire afin de résonner pour chacun. Pour donner vie à ce titre, Oumar Ali s’est entouré du groupe réunionnais Soifiroul Balaabil. Ce collectif, a permis d’ajouter une nouvelle touche à la mélodie. Un titre qui est un avant-goût de l’album, qui doit sortir le 1er janvier 2024.

Le lycée de Petite-Terre bientôt lycée Zaïna Méresse ?

Les conseillers départementaux ont approuvé, ce lundi, une motion déposée par le membre de l’opposition Daniel Zaïdani. Dans cette dernière, l’élu a fait part de sa volonté de rendre hommage à Zaïna Boinaly Tavanday, épouse Méresse, décédée le 12 avril 2014, il y a bientôt dix ans. « Figure de proue du mouvement militantisme des Chatouilleuses, Zaïna Méresse a su faire entendre la voix des Mahorais dans les plus hautes sphères des autorités françaises par le biais d’écris et d’interview relatant les récits de ces combats acharnés et engagés pour que Mayotte reste libre. Femme politique déterminée dans le combat de Mayotte française elle s’illustrera également dans le combat vers la départementalisation de notre territoire », relate le conseiller départemental de Pamandzi, soulignant au passage que sur les trois établissements du second degré recensés à Petite-Terre, seul le lycée n’a pas de dénomination. Zaïna Boinaly Tavanday a également été récompensée à quatre reprises pour son service éminent à la Nation. En 2004, elle avait été élevée au grade de Chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur pour son combat pour une Mayotte libre.

« Que l’État prenne ses responsabilités pour protéger ses enfants »

Distribution de cadeaux aux enfants hospitalisés, de la joie pour tous

L’association Le Rotary club a distribué, ce lundi, un cadeau à chaque enfant de l’hôpital de Mamoudzou. Un Noël hautement apprécié.

Ce n’est pas un traîneau avec des rennes que l’on voit déambuler, à la queue leu-leu, dans les couloirs du service pédiatrique de l’hôpital, mais deux chariots, remplis de cadeaux. Le Père Noël, dans son costume rouge et blanc, est venu, ce lundi 18 décembre après-midi, grâce à l’association Le Rotary Club, offrir un cadeau à chaque enfant hospitalisé au CHM de Mayotte, à Mamoudzou. De « moins zéro an », pour les prématurés, à environ quinze ans.

« On vient apporter de la joie », lance tout sourire, Farrah Hafidou, présidente du Rotary Club. « Quatre ou cinq jours avant de venir, l’hôpital nous transmet la liste d’enfants présents avec leur âge. Donc on doit s’adapter ! »

« C’est quel âge ? », demandent les membres de l’association aux infirmières. Ils fouillent dans les sacs, tels des lutins, et tendent le cadeau, bien emballé, adapté à l’âge de l’enfant que le Père Noël s’apprête à rencontrer : petite voiture, jeux de société…. Tour à tour, l’homme à la barbe blanche rentre dans la chambre des quelque 80 mineurs du site, se présente d’une voix douce et offre le présent. Un contact, un sourire, une caresse sur la joue et la magie opère.

« Les jours d’après, on voit leurs progrès »

Dans une chambre, un petit de onze mois, cicatrice sur le ventre et pansements sur le front, est installé dans son lit. Il vient de recevoir son cadeau. « C’est ma nièce », lance la tante, entourée d’autres membres de la famille. « Ma sœur est venue des Comores pour hospitaliser son enfant. C’est une bonne action pour les enfants mais cela rassure aussi les parents, comme ma sœur. Cela montre que l’on s’occupe d’eux. » En d’autres mots : « Ça donne de la joie aux enfants et aux proches. »

« C’est merveilleux », commente Fatima Saïd, éducatrice de jeunes enfants. « Le jouet fait toujours son effet. L’enfant a envie de le découvrir, de jouer avec, le toucher… ça le stimule et apporte de la joie, comme une thérapie. Les jours d’après, on voit leurs progrès », soutient celle qui le constate aussi lorsque le service offre des cadeaux dans l’année. « Et grâce aux jouets, ils redeviennent des enfants normaux. »

Cette action et celle que le club organise également pour l’Aïd a lieu tous les ans depuis une dizaine d’années. L’argent récolté provient des levées de fonds et des membres qui donnent de leur poche. « C’est un moment important pendant lequel le parent comme l’enfant, parfois hospitalisé pour une longue durée, peuvent voit de nouvelles têtes. Cela les sort de l’isolement. Et même si Noël n’est pas dans notre tradition, on en parle, on le voit sur les panneaux dans les magasins… Cela fait plaisir aux enfants. »

Département de Mayotte : Un rééquilibrage du budget bienvenu en cette fin d’année

Le conseil départemental de Mayotte, a approuvé ce lundi, lors d’une assemblée plénière, une série d’ajustements afin d’équilibrer le budget octroyé à la protection de l’enfance et ceux du Service des transports maritimes (STM) et du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis). Le récent chèque de l’État s’avère précieux, mais insuffisant par rapport aux besoins en fonctionnement.

Les cinquante millions d’euros mis sur la table récemment par l’État afin d’aider le conseil départemental de Mayotte à boucler l’année seront affectés, en ce dernier mois de l’année 2023, en recettes de fonctionnement du budget principal. Cependant, rattrapée par le coût important des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la protection maternelle et infantile (PMI), l’institution doit légèrement revoir ses plans. Lors d’une assemblée plénière tenue ce lundi 18 décembre, l’attribution d’une nouvelle « subvention d’équilibre » a été actée. Vingt millions d’euros supplémentaires sont mobilisés et répartis comme suit : trois millions d’euros pour compenser la réduction des recettes de fonctionnement et dix-sept millions d’euros correspondant aux besoins du budget – dit annexe – « Santé et protection de l’enfance ».

En effet, depuis que la protection de l’enfance est une « compétence obligatoire » du Département, l’État versait à ce dernier une compensation dont il exige un suivi, réalisé en dissociant cette partie du budget départementale des autres. Mais l’aide financière de l’État, d’un montant global de 24 millions d’euros, ne suffit pas pour parvenir à un équilibre entre dépenses et recettes. « Le différentiel important entre les charges affichées et la compensation financière de l’État est susceptible, en l’absence de révision de celle-ci, de freiner la dynamique engagée par la collectivité depuis 2018 », soulignait la Cour des comptes dans son dernier rapport à ce sujet en août dernier.

Sur la seule année 2023, le déficit se creuse. D’après le conseil départemental, en 2023, le budget de fonctionnement (ASE et PMI) est estimé à 83 millions d’euros, sachant que les recettes sont évaluées à 49 millions d’euros. « Ainsi, ce budget se présente avec un déséquilibre structurel d’environ 37 millions d’euros », peut-on lire dans le rapport remis aux élus, ce lundi. La contribution financière du département étant initialement de 17,5 millions d’euros, le déficit s’efface avec cette nouvelle subvention.

Environ 1,5 million d’euros pour le STM

Au cours de la même assemblée plénière, les conseillers départementaux ont approuvé l’augmentation de la participation financière du Département dans le budget annexe du Service des transports maritimes pour un montant de 1.460.000 euros. La participation de la collectivité au terme de l’année 2023 passe donc de 12.500.000 euros à 13.960.000 euros.

Dans la même lancée, les élus ont décidé d’abonder le budget de fonctionnement du Service départemental d’incendie et de secours de Mayotte (Sdis). 900.000 euros viennent s’ajouter aux 14 millions d’euros investis par le département pour le bon fonctionnement de la structure qui compte près de 600 collaborateurs (pompiers volontaires compris).

Le parquet national antiterroriste va être saisi

Sur proposition du conseiller départemental du canton de Sada-Chirongui, Soula Saïd-Souffou, le conseil départemental de Mayotte va saisir le parquet national antiterroriste, situé à Paris, après la flambée de faits de violences lors des dernières semaines. Membre du groupe d’opposition à l’assemblée, l’élu sadois estime dans une motion inscrite in extremis à l’ordre du jour de l’assemblée plénière, ce lundi matin, que le « mode opératoire » des bandes « a évolué », tendant vers « la commission d’actes de terrorisme ». De plus, selon ce dernier, les politiques sont en première ligne. Il se fie par exemple à « la diffusion de messages haineux envers la France sur les réseaux sociaux », « l’incendie criminel de la mairie de Koungou, du siège de l’intercommunalité de la Petite-Terre, de permanences d’élus, d’un camion de la gendarmerie nationale et de plusieurs véhicules officiels appartenant, notamment, à des responsables politiques de premier plan » ou encore « les appels répétés au meurtre visant les Mahorais à travers des vidéos explicites ». Il s’en remet ainsi au droit : « en cas de commission d’un acte terroriste la minorité de son auteur s’écrase devant la gravité des faits. Pourquoi ce n’est pas appliqué sur le territoire de Mayotte ? », questionne le conseiller départemental.

Le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni, ne voit pas d’un bon œil cette saisine. Il s’est même abstenu de voter la motion, soulignant l’effet négatif qu’elle pourrait avoir sur l’image de Mayotte. « On doit lutter contre la violence, mais je ne remonterai pas en haut lieu pour faire croire qu’il y a des terroristes sur mon territoire, nous devons faire attention à notre communication », a-t-il déclaré, ce lundi.

Le stade de Pamandzi en travaux en 2025

Terrain départemental, l’équipement sportif de Pamandzi est devenu presque impraticable pour les clubs locaux. Le Département compte changer cela en ayant voté à l’unanimité, ce lundi, pour sa rénovation. Le nouveau projet inclut une nouvelle pelouse synthétique, la rénovation de la piste d’athlétisme, un changement d’éclairage et la construction d’une tribune de 1.500 places avec des vestiaires. Prévus pour début 2025, les travaux sont estimés à 14,1 millions d’euros.

La mairie de Bouéni, objet d’un rapport accablant

Déficit de quatre millions d’euros en 2022, dysfonctionnements dans nombre de domaines, un non-respect des règles de mise en concurrence dans les marchés publics, dérives financières importantes sur deux opérations d’équipements sportifs, la Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte accable la commune de Bouéni dans son dernier rapport. Des constatations similaires, dans d’autres collectivités mahoraises, ont déjà débouché sur des enquêtes judiciaires.

Est-ce que le gendarme des comptes publics va entraîner une nouvelle enquête judiciaire contre un élu mahorais ? La Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte n’est, en effet, pas tendre du tout au sujet du fonctionnement de la commune de Bouéni, administrée par Mouslim Abdourahamane* depuis 2014. Son dernier rapport, rendu public le 12 décembre, traite des défaillances dans les achats publics opérés par la collectivité locale du sud de l’île. Elle souligne clairement l’absence de procédures internes, contribuant à un mauvais fonctionnement dans de nombreux domaines, et particulièrement à un non-respect systématique des règles de mise en concurrence. « La commune fractionne ses achats, ne tient pas de liste des marchés qu’elle passe et certaines (de ces marchés) attribués sont contestables », est ainsi relevé. Bouéni est épinglée sur deux opérations jugées « majeures » par la Chambre, le terrain de football de M’zouazia et la réhabilitation du plateau sportif de Bouéni.

Dédié à l’une des meilleures équipes de l’île, le premier (qui inclut la construction de vestiaires et d’un club house) devait coûter 820.000 euros. Finalement, la facture est montée à 1,8 million d’euros avec la moitié en autofinancement. La maîtrise d’œuvre globale est, par exemple, passée de 77.900 à 170.000 euros. Finalement, celle relative à la sécurisation (la clôture autour du terrain) a été attribuée à un autre cabinet. La Chambre régionale confirme qu’un changement a dû s’opérer après le décès du maître d’œuvre, mais s’interroge sur l’absence d’une nouvelle mise en concurrence dans l’attribution du marché suivant. Pour le deuxième équipement, la réhabilitation a duré deux ans, de 2019 à 2021. Le coût initial était de 950.000 euros, sauf que la commune a changé ses plans et a dû intégrer la couverture qui lui a coûté 2,3 millions d’euros au final. « Il ressort clairement des termes du marché de maîtrise d’œuvre que la commune savait dès 2019 qu’elle allait couvrir le plateau », relèvent pourtant les sages. Résultat, le sol souple a dû être fait par deux fois, provoquant un surcoût de 170.000 euros.

La CRC observe l’absence de marché global pour des prestations récurrentes telles que les locations de véhicules, les débroussaillages et élagages, de même que l’extension et la rénovation de l’éclairage public, ou encore la sécurisation des caniveaux. Concernant le fractionnement des marchés, des cas sont relevés sur la construction d’un parking à la mairie de Bouéni pour une enveloppe financière de 138.000 euros, la rénovation des services techniques pour 131.730 euros et 102.000 euros pour aménager un distributeur de billets à Majiméouni. La CRS relève l’existence d’avenants et de lettres de commandes directes au profit de plusieurs bureaux d’études alors que ceux-ci avaient préalablement été mis en concurrence. Une action qui a eu pour conséquence le franchissement du seuil de 90.000 euros. Cela concerne l’aménagement du front de mer d’Hagnoundrou qui a coûté 121.600 euros à la commune, mais aussi la construction d’un réfectoire dans une école élémentaire à Bouéni d’un montant de 160.000 euros, la rénovation d’une école maternelle à Moinatrindri couplée d’une construction d’un réfectoire pour 120.000 euros. En outre, durant la période observée, 2018 à 2022, la commune de Bouéni aurait confié des commandes d’un montant de 172.000 euros et 400.000 euros dans le marché des espaces verts à deux entreprises, mais elle a été incapable de fournir les justificatifs de mise en concurrence.

« Ni lettres de motivation ni CV »

Le train de vie à la mairie est aussi dans le viseur. La Chambre pointe ainsi des charges de personnel qui ont augmenté de 55 %, passant de 2,9 millions d’euros à 4,5 millions d’euros par an, entre 2018 et 2021. « L’augmentation de la masse salariale est corrélée à une augmentation régulière du nombre d’équivalent temps plein travaillés (ETPT)13, qui passent de 112 en 2018 à 145 en 2021 », fait remarquer l’instance. Celle-ci se pose également des questions sur le recrutement puisque certains dossiers d’agents « ne comportent ni lettres de motivation, ni CV ». Le choix de l’ex-directeur administratif et financier, par exemple, n’est pas justifié dans son dossier. Le contractuel est pourtant apprécié, car « sa rémunération a progressé de 25% » entre janvier 2018 et juillet 2022, et qu’il a perçu 13.186 euros en tant qu’indemnité de congés pays à son départ. Selon la CRC, qui a refait le calcul, le montant maximal était pourtant de 2.292 euros.

Le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pose question. Entre 2018 et 2021, la commune a versé 70.000 euros à ce titre, soit l’équivalent de 3.800 heures. Pire, neuf cadres de catégorie A de la municipalité y ont le droit (pour 11.000 euros) alors qu’ils sont sensés être exclus du dispositif. Pareil pour les voitures de fonction ou de service. Le directeur général des services et un conseiller technique du maire avaient des véhicules de fonction, alors que seul le premier en avait le droit. En janvier 2021, cinq agents bénéficiaient de véhicules de service « avec remisage permanent à domicile », ce qui peut être considéré comme un avantage en nature.

Le maire lui-même, qui fait déjà l’objet d’une enquête judiciaire pour ses précédentes fonctions au syndicat des Eaux de Mayotte, n’est pas épargné lorsque ses frais de représentations sont évoqués. Le chargé de mission du Département de Mayotte touche une indemnité mensuelle pour frais de représentation d’un montant de 500 euros, en plus de ses émoluments de maire (15.250 euros bruts annuels). « Pourtant, la commune lui met à disposition les moyens lui permettant de remplir son office, pour un montant moyen annuel de l’ordre de 8.000 euros. Elle prend en charge ses frais de communication ainsi que ceux liés à ses déplacements, en classe intermédiaire ou premium », rappelle la Chambre, ajoutant n’avoir vu aucun justificatif lié aux frais de représentation.

Un déficit budgétaire abyssal en 2022

La CRC indique en parallèle que la lecture des documents budgétaires (en sa possession) ne reflète pas fidèlement la situation et qu’elle a constaté de nombreuses charges non enregistrées. L’autre énormité soulevée par les magistrats est la récurrente difficulté de trésorerie conduisant à des retards de paiement « anormalement élevés pour des fournisseurs » qui révèlent la dégradation des finances de Bouéni. Ainsi, après moultes corrections, le déficit s’avère être finalement de quatre millions d’euros pour l’année 2022. Il est noté un manque de procédures formalisées, notamment de règlement budgétaire et financier. Un manque estimé « fortement préjudiciable à la gestion courante comme au pilotage de grands projets ». Compte tenu de cette situation qu’elle n’hésite pas de qualifier de préoccupante, la Chambre régionale des comptes estime que le maire de Bouéni, Mouslim Abdourahamane doit convoquer son conseil municipal et le tenir informé de ces affaires, et ce, dans les délais et formes prescrits par la réglementation.

Ce qui n’est pas une mince affaire, puisque l’absentéisme au conseil y est récurrent. De nombreuses délégations ont été attribuées au maire, notamment le recrutement des agents. « Lorsque le maire prend des décisions en vertu des délégations accordées, il est tenu d’en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal19. Aucun compte rendu n’a été réalisé par le maire », constate le rapport.

Si la situation décrite par la Chambre régionale des comptes est peu encourageante, elle pourrait même intéresser la justice. On se souvient que les irrégularités dans les marchés publics avaient fait l’objet de poursuites judiciaires et mêmes de condamnations des ex-maires de Tsingoni, Ibrahim Boinahéry et Mohamed Bacar, ainsi que l’ancien élu de Chirongui, Andhanouni Saïd.

*Mouslim Abdourahamane n’a pas souhaité s’exprimer.

Une hausse des prix attendue faute de passage par la mer Rouge

Mayotte devrait subir les conséquences de la guerre israélo-palestinienne et des attaques des navires marchands en mer Rouge par les rebelles yéménites Houthis. CMA CGM, le géant français du transport de conteneurs et le premier à fréquenter le port de Longoni, a décidé de ne plus faire transiter ses navires par le canal de Suez, ce samedi.

Le consommateur mahorais n’a vraiment pas de chance par les temps qui courent. Son insularité, doublé de son trop grand éloignement de la métropole et son défaut d’un aéroport capable d’accueillir des avions cargo vont encore avoir raison de son porte-monnaie. La nouvelle est tombée ce samedi, et s’est répandue comme une traînée de poudre sur les médias numériques et les réseaux sociaux. Par un communiqué repris par différentes agences de presse (dont l’AFP et Reuters), le premier transporteur français de conteneurs, troisième géant mondial du secteur, la compagnie marseillaise CMA CGM a annoncé l’arrêt immédiat du transit de ses navires par le canal de Suez. Une décision passée, pour le moment en tout cas, quasi inaperçue pour beaucoup d’opérateurs économiques mahorais. Et pourtant, elle est très lourde en termes de conséquences pour le pouvoir d’achat des habitants du 101ème département français.

Tous les prix à la consommation sont appelés à augmenter dans un très court à venir. En effet, les marchandises en provenance d’Europe ne pourront plus être acheminés par cette voie maritime qu’est le canal de Suez reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, donc à l’océan Indien. Un raccourci synonyme de gain de temps et de moindre coût pour le fret de marchandises transporté par bateau. Joint par nos soins, le directeur de CMA CGM Mayotte (actuellement hors territoire) indique ne pas être officiellement informé de cette nouvelle et se dit « non habilité à la commenter et à nous répondre », tandis que la maison mère à Marseille n’est pas plus bavarde.

Rallonge des délais d’acheminement

De leurs côtés, plusieurs transitaires locaux contactés par nos soins ont affirmé avoir appris la nouvelle à travers les médias, notamment les journaux télévisés du samedi soir et la journée de dimanche. « C’est une nouvelle crise qui s’annonce pour les Mahorais et qui ne manquera pas de constituer une aubaine pour les grands distributeurs. Mais, il en sera autant pour les petits commerçants, tous ceux qui opèrent dans l’alimentation générale », n’a pas caché l’un de ces transitaires. « Cette décision de CMA CGM aura un gros impact sur les prix de l’ensemble des produits importés de métropole et d’Europe. Qu’ils le veuillent ou non, tous les intervenants dans cette chaîne seront obligés de réviser à la hausse les tarifs de leurs prestations », rajoute un second transitaire opérant au port de Longoni. Selon ses explications, ce changement de routes maritimes imposé par les attaques incessantes des rebelles yéménites (alliés à l’Iran) en solidarité avec les combattants du Hamas dans la bande de Gaza, oblige désormais les porte–conteneurs à contourner le Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud) via l’océan Atlantique, en longeant les côtes ouest-africaines. « Cela va bien entendu augmenter les délais d’acheminement des marchandises, de quinze jours au mieux, sinon d’un mois. Un temps qui va s’additionner à celui déjà trop long du traitement du fret à destination de Mayotte, à Maurice ou à La Réunion. »

Un autre transitaire installé à Mamoudzou nous déclare : « c’est encore ceux de notre profession qui vont se retrouver face à nos clients et supporter leurs remontrances sans pouvoir se défendre ». À la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte (CCIM), cette nouvelle crise qui s’annonce est prise très au sérieux. Elle indique que le principal territoire d’importateur de La Réunion n’est autre que Mayotte et qu’il s’agit quasiment de produits importés de l’Hexagone ou d’Europe qui sont réexpédiés dans notre département. L’incidence sur les prix paraît donc inévitable. « Combien de ménages vont pouvoir se payer le luxe de manger de la viande européenne dans pareilles conditions ? », interroge un opérateur économique du sud de l’île. Il est convaincu que le marché mahorais qui bénéficie de certaines protections européennes et nationales doit s’ouvrir à des importations limitées (à certains produits) de pays Est-Africains tels que l’Afrique du Sud et le Zimbabwe s’agissant de produits de première nécessité comme la viande.

« C’est une aberration économique et sociale que celle consistant à importer de si loin des denrées alimentaires disponibles à bas près dans la région », souligne-t-il, avant de faire remarquer au passage que ces mêmes produits sont exportés couramment au sein du marché européen dans le strict respect des normes sanitaires imposées par l’UE.

Un carrefour commercial majeur

La décision de CMA CGM de suspendre, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, le transit de ses navires par la mer Rouge est intervenue au lendemain de celle du danois Maersk et de l’allemand Hapag-Lloyd, le vendredi 15 décembre. Elle a été suivie par un autre poids lourd du secteur, l’italo-suisse Mediterranean Shopping Company (MSC), après que deux navires (Platinium III et Al-Jasrah) de la marine marchande – battant pavillon libérien – aient été la cible de drones d’attaque et de missiles lancés par les rebelles Houthis. Près de 20.000 navires empruntent chaque année cette voie maritime reliant l’océan Indien à la mer Méditerranée via le Canal de Suez d’une part et le détroit de Bab Al-Mandab (extrémité sud du Yémen au bord de la mer Rouge) d’autre part. C’est une route commerciale majeure (40 % du commerce international) qui profite au commerce est/ouest pour toute sorte de denrées y compris les hydrocarbures. Le transit par le Canal de Suez permet en effet à des milliers de navires de raccourcir leurs trajets en évitant de contourner le continent africain ce qui leur occasionne des coûts supplémentaires.

Nouvel incendie de la casse sur les hauteurs de Kawéni

La casse de voitures à proximité de l’entreprise d’Éric Bunga, dans les hauteurs de Kawéni, a été incendiée, ce lundi 18 décembre, vers 17h. En arrivant sur site, les pompiers ont dû opérer un demi-tour car des groupes les ont caillassés. C’est sous escorte des gendarmes qu’ils ont pu retourner sur place et circonscrire le feu.

Le lieu est victime régulièrement d’incendies volontaires, puisqu’il se trouve entre Majicavo-Koropa et Kawéni, sur le passage des bandes.

Hausse de 27% du chiffre d’affaires de entreprises mahoraises en 2021

D’après un nouveau rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en 2021, les 5.910 unités légales mahoraises marchandes non agricoles et non financières (les entreprises, N.D.L.R.) du secteur formel ont créé 830 millions d’euros de valeur ajoutée pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. Les investissements de ces entreprises, majoritairement de petite taille (sept sur dix n’ont aucun salarié), s’élèvent à 360 millions d’euros. L’activité économique de Mayotte est majoritairement portée par des entreprises de 10 à 249 salariés en réalisant 58 % du chiffre d’affaires. Les secteurs du commerce, de la construction, de l’industrie et des services aux entreprises créent les deux tiers de la valeur ajoutée du secteur formel. Pour cette année-là, l’activité économique de l’île dépasse largement son niveau d’avant-crise sanitaire, avec une hausse du chiffre d’affaires de 27% par rapport à 2019. De son côté, le secteur informel rassemble un nombre d’unités économiques comparable à celui du secteur formel et génère un nombre significatif d’emplois, même si son poids économique est limité, avec 162 millions d’euros de chiffre d’affaires et une valeur ajoutée de 54 millions d’euros. Une bonne partie de ces entreprises informelles, 40 %, sont concentrées à Mamoudzou et Koungou. Elles sont majoritaires dans le commerce avec les douka et les marchés sur la voie publique, mais aussi dans les services avec les brochettis ou les taxis. En 2021, 8.220 personnes travaillaient dans le secteur informel.

« Une initiative majeure pour la régularisation foncière » à Dembéni

La commune de Dembéni officialisera mercredi, via son pôle foncier, la régularisation de plusieurs parcelles appartenant à ses administrés. Une nouvelle mesure pour « résoudre de longues années d’occupation informelle en procurant une sécurité juridique aux résidents » promet la mairie. Pour se faire, des levées topographiques et des procès-verbaux de bornage vont être effectués, afin de garantir la reconnaissance légale des droits de propriété. Les résidents concernés sont d’ores et déjà invités à se rapprocher du pôle foncier de la mairie de Dembéni afin d’obtenir toutes les informations nécessaires.

Une enquête ouverte après l’homicide de Ouangani

Un jeune homme de 21 ans a perdu la vie, vendredi dernier sur les coups de 17h, en marge d’affrontements sur un chemin escarpé entre Chiconi et Ouangani. Le conflit qui préoccupait le centre de l’île impliquait cette fois des bandes rivales de Kahani et Barakani. Une enquête est diligentée, confirme le parquet, ce lundi.

Miréréni et Combani toujours en proie à la violence

Tout au long du week-end et pendant une bonne partie de l’après-midi du lundi 18 décembre, la présence des gendarmes a été requise afin de contenir les rixes entre bandes -parfois armées- de Miréréni et Combani. Des barrages ont notamment été démantelés dans la nuit de samedi à dimanche entre Miréréni et Vahibé. Trois pelotons de gendarmerie et une partie de l’antenne du GIGN étaient à pied d’œuvre lors de ces événements, malheureusement de plus en plus fréquents.

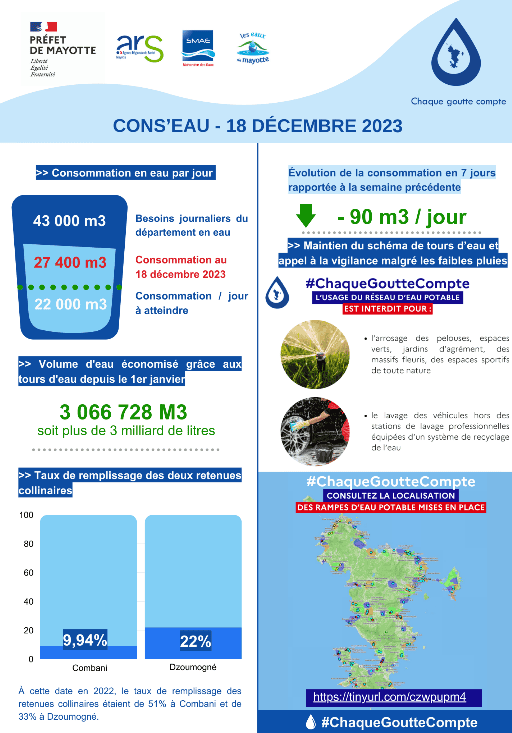

Crise de l’eau : la retenue collinaire de Combani proche des 10%

Les précipitations de ces derniers jours ont permis aux deux retenues collinaires de Dzoumogné et Combani de connaître un rehaussement de leurs niveaux. A Combani, le bassin est à 9,94% de ses capacités, indique la préfecture de Mayotte dans son dernier Cons’eau, ce lundi. Le niveau était de 5,1%, la semaine dernière. Pour la retenue du nord, on est passé de 15 à 22%. L’an dernier, à la même période et alors que l’île commençait à connaître la sécheresse, elle était à 33% (contre 51% à Combani).

Concernant la consommation, la préfecture annonce qu’elle est de 27.400 m3 par jour. Celle-ci pourrait toutefois se réduire avec la fermeture des établissements scolaires le temps des vacances, l’arrêt d’une partie des chantiers pendant la trêve des fêtes de fin d’année et les départs en vacances. Alors que les tours d’eau ont permis d’économiser trois milliards de mètres cubes d’eau depuis le 1er janvier, le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, lors de la présentation de Christophe Lotigié, le nouveau préfet de l’eau, a admis « qu’on est peut-être en train d’inverser la tendance ». Invitant toujours à l’économie de la ressource pour que les retenues continuent de se remplir, l’heure serait maintenant à « débattre des conditions d’un retour en arrière sur les tours d’eau ».

Piste longue : le tarmac entre deux îles

Initialement prévue en Petite-Terre, la piste longue a finalement été envisagée au Nord. Les études comparatives pour savoir qui de Pamandzi ou de Bouyouni M’tsangamouji verra naître le projet touchent bientôt à leurs fins. Entre impact économique, agricole ou encore environnemental, l’État devrait prendre une décision au début de l’année 2024 pour un début des travaux en 2026.

Pamandzi ou Bouyouni M’tsangamouji ? La question sera bientôt tranchée. Les études comparatives des deux options de piste longue arrivent bientôt à leur terme. “Nous sommes en train de faire l’assemblage du puzzle afin d’avoir des résultats fiables. L’étude socio-économique est en train d’être achevée, c’est là qu’on va retrouver les coûts des deux projets et les délais de réalisation”, affirme Christophe Masson, délégué de la direction du transport aérien de la Direction Générale à l’Aviation Civile (DGAC) à la piste longue, qui affirme que tous les éléments seront rassemblés d’ici la fin du mois. Huit sujets ont été étudiés à la fois dans l’optique de la réalisation d’une piste longue à Pamandzi et de celle de la construction d’un nouvel aéroport à Bouyouni M’tsangamouji.

Ce seront les comparaisons issues des résultats de ces différentes études qui permettront à l’État de faire un choix entre les deux projets en début d’année 2024, après avoir consulté les collectivités et la population. L’aspect socio-économique, environnemental, celui des risques naturels, de la desserte ou encore de la ressource en eau ont été pris en compte.

Le délégué à la piste longue insiste sur la nécessité d’effectuer ces études et d’en attendre leurs conclusions avant toute spéculation : “Il peut y avoir des préjugés faux sur certains éléments. Par exemple, beaucoup pense que s’il n’y a plus d’aéroport en Petite-Terre, il n’y aura plus de trafic sur la barge. Nos études sur la desserte montrent que c’est totalement faux : le trafic généré par l’aéroport sur la barge est d’à peine 10%. C’est pour cela qu’il est important qu’on délivre tous les résultats.”

“Emmanuel Macron s’est engagé pour une piste longue à Pamandzi”

Le projet d’une piste longue dans le but de développer le territoire de Mayotte remonte à plusieurs années. Cette infrastructure était initialement prévue à Pamandzi, avec un scénario voulant la création d’une nouvelle piste sur le lagon, s’accrochant à l’extrémité sud de la piste actuelle pour s’étendre vers le nord sur une longueur de 2.600 mètres. Mais en 2022, une nouvelle analyse des sites d’implantation a fait entrer le secteur Bouyouni M’tsangamouji dans la course. Une option qui nécessiterait la construction d’un aéroport à neuf.

“Le président Emmanuel Macron s’est engagé en octobre 2019, lors de son voyage officiel à Mayotte, à faire une piste longue à l’aéroport Marcel Henry à Pamandzi. Ce n’est pas pour qu’aujourd’hui on se retrouve à tergiverser pour faire autre chose”, insiste Maymounati Moussa Ahamadi, conseillère départementale de Dzaoudzi-Labattoir, qui tient absolument à ce que le chef de l’État tienne son engagement. Elle rappelle les investissements qui ont été faits en lien avec l’aéroport de Petite-Terre, comme l’hôtel Ibis par exemple, ou encore l’agrandissement de l’aérogare en cours. “Plusieurs entrepreneurs ont investi en lien avec le désenclavement de Mayotte, en lien avec l’aéroport. À quoi vont-ils servir si on ne fait pas la piste longue à Pamandzi ?”, interroge-t-elle.

Les retombées économiques non négligeables pour le Nord

Également sur le plan économique, le maire de M’tsangamouji, Maanrifa Ibrahima Saïd, estime que la construction d’un aéroport dans le Nord, où se trouve le port de Longoni, pourrait être un réel atout pour l’économie de l’ensemble du territoire. “Imaginez les retombées économiques qu’il peut y avoir par rapport aux investisseurs, que ce soit du point de vue portuaire ou aéroportuaire”, estime celui qui considère que cette potentielle proximité pourrait permettre le développement du commerce par exemple.

“On ne peut pas me dire qu’on est en insuffisance alimentaire, ici, à Mayotte, puis prendre son grenier pour le détruire afin de construire un aéroport”, avance Maymounati Moussa Ahamadi. En effet, pour construire un aéroport à Bouyouni M’tsangamouji, il faudrait réquisitionner une grande quantité de foncier agricole. “Je suis conscient qu’il y a des terrains agricoles qui seront impactés. Mais il va y avoir d’autres avantages pour la population au niveau des retombées économiques. Quand on veut développer un territoire, il y a des avantages et des inconvénients peu importe le site, peu importe le projet”, déclare, de son côté, Maanrifa Ibrahima Saïd.

Sur ce genre de sujet, il n’est pas forcément évident de trancher et il est nécessaire d’attendre les résultats des études. “On pressent que l’impact agricole va être plus fort sur Bouyouni M’tsangamouji, car le projet nécessite des surfaces de foncier dans un secteur agricole. Je dis bien ‘’on pressent’’ car il ne faut pas oublier que sur Pamandzi, ce n’est pas qu’une piste dans le lagon, il faut aussi des terrains pour aller chercher les matériaux, et ces terrains là sont aussi utilisés pour l’agriculture actuellement”, analyse Christophe Masson.

Une piste longue avant toutes choses

Sur d’autres thèmes, il est néanmoins plus facile de s’exprimer. “On le sait depuis le début et c’est clair, le site de Pamandzi est le plus exposé aux risques naturels. Mais ça n’est pas le seul facteur qui sera pris en compte”, précise le délégué à la piste longue. En effet, le volcan sous-marin Fani Maore menace plus fortement Petite-Terre de risques de tsunami et d’affaissement dans le lagon. “Il y a un immense corridor volcanique de plus de 2.200 volcans qui s’étend de l’archipel des Comores jusqu’à Madagascar. Vous croyez vraiment que la Grande-Terre va être épargnée s’ils entrent en éruption ?”, rétorque l’élue de Petite-Terre. Concernant l’impact environnemental du projet à Pamandzi, qui semble plus important de par le fait de devoir construire à même le lagon, Maymounati Moussa Ahamadi affirme que la technologie doit permettre de préserver la biodiversité : “En tant qu’élue, je suis soucieuse du respect de l’environnement. […] Quand on veut vraiment le protéger, on sait le faire. […] Quand on a voulu agrandir le port, on a déplacé les coraux, on ne les a pas tués. Avec les technologies que nous avons, nous savons faire.”

Si le maire Maanrifa Ibrahima Saïd aimerait évidemment qu’un aéroport soit érigé dans le Nord, il veut surtout que Mayotte soit enfin dotée de cette piste et que le choix du site ne soit pas encore repoussé après de longues années d’attente : “Le plus important, c’est que le projet de piste longue voit le jour.”

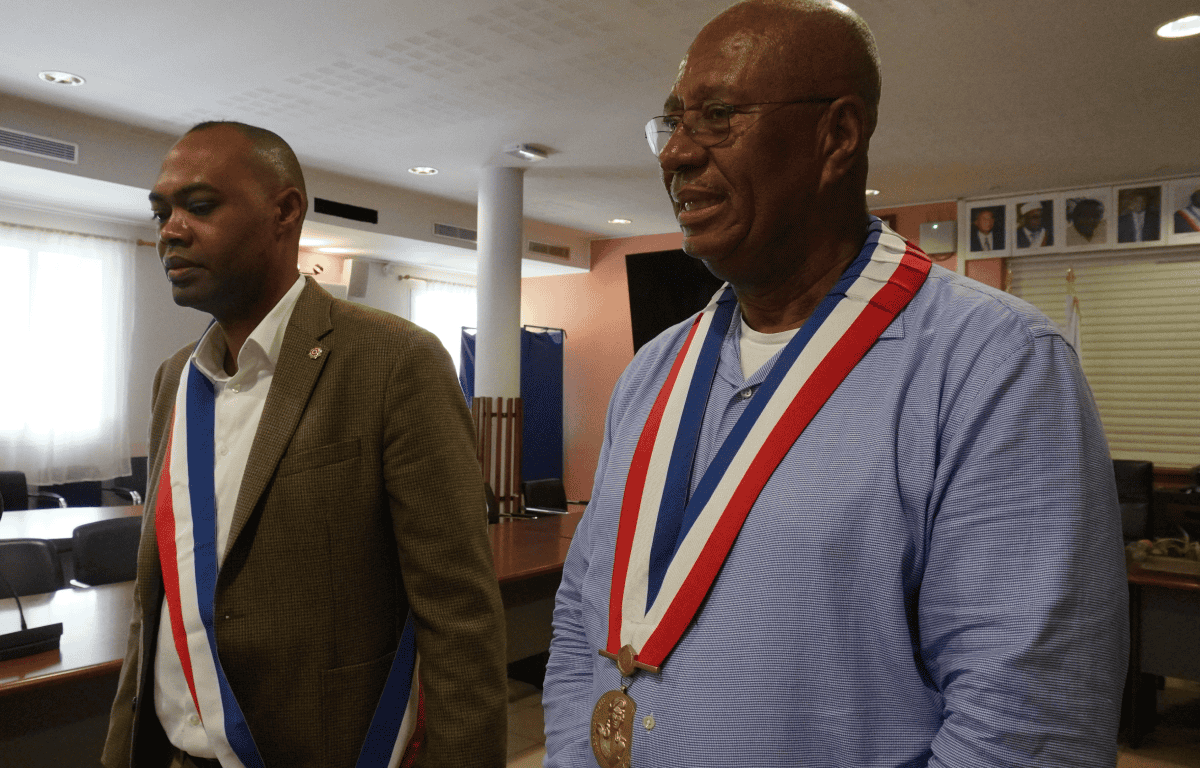

Les conseillers départementaux de Mayotte vont saisir le parquet national antiterroriste

Sur proposition du conseiller départemental du canton de Sada-Chirongui, Soula Saïd-Souffou, le conseil départemental de Mayotte va saisir le parquet national antiterroriste, situé à Paris, après la flambée de faits de violences lors des dernières semaines. Membre du groupe d’opposition à l’assemblée, l’élu sadois estime dans une motion inscrite in extremis à l’ordre du jour de l’assemblée plénière, ce lundi matin, que le « mode opératoire » des bandes « a évolué », tendant vers « la commission d’actes de terrorisme ». De plus, selon ce dernier, les politiques sont en première ligne. Il se fie par exemple à « la diffusion de messages haineux envers la France sur les réseaux sociaux », « l’incendie criminel de la mairie de Koungou, du siège de l’intercommunalité de la Petite-Terre, de permanences d’élus, d’un camion de la gendarmerie nationale et de plusieurs véhicules officiels appartenant, notamment, à des responsables politiques de premier plan » ou encore « les appels répétés au meurtre visant les Mahorais à travers des vidéos explicites ». Il s’en remet ainsi au droit : « en cas de commission d’un acte terroriste la minorité de son auteur s’écrase devant la gravité des faits. Pourquoi ce n’est pas appliqué sur le territoire de Mayotte ? », questionne le conseiller départemental.

Le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni, ne voit pas d’un bon œil cette saisine. Il s’est même abstenu de voter la motion, soulignant l’effet négatif qu’elle pourrait avoir sur l’image de Mayotte. « On doit lutter contre la violence, mais je ne remonterai pas en haut lieu pour faire croire qu’il y a des terroristes sur mon territoire, nous devons faire attention à notre communication », a-t-il déclaré, ce lundi.

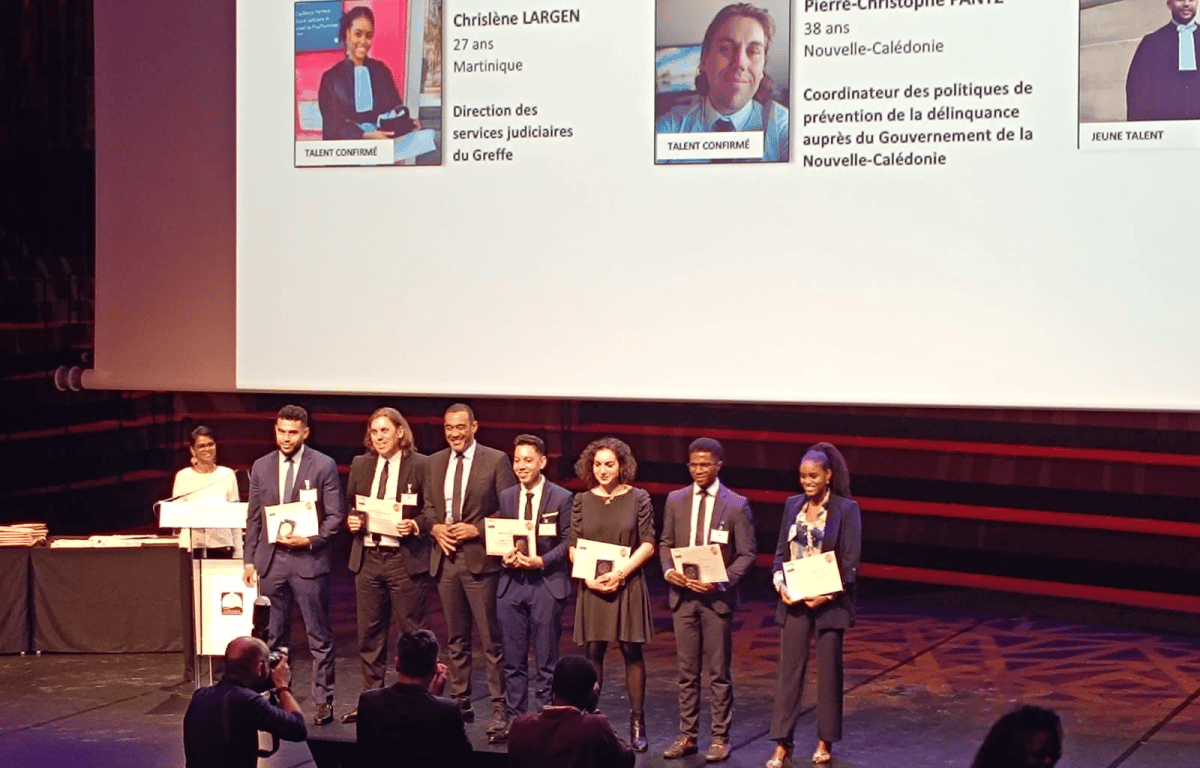

Ikibal Boinali parmi les lauréats des Talents de l’Outre-mer

Cérémonie récompensant les personnalités ultramarines, les dixièmes Talents de l’Outre-mer étaient organisés, au musée du Quai Branly, à Paris, jeudi soir. Le Comité d’action sociale en faveur des originaires des départements d’Outre-mer en métropole (Casodom) y a décerné 48 trophées dans des domaines aussi variés comme la culture, les arts, l’économie, la médecine, la politique, l’ingénierie ou le management.

Seul Mahorais de la liste, Ikibal Boinali, 28 ans, fait partie des sept récompensés dans la catégorie arts, droit, science po, gestion publique et économie. Celui qui est directeur financier adjoint à la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Mayotte a exercé à New York comme auditeur senior chez KPMG, l’un des quatre grands groupes mondiaux d’audit et de conseil. Mayotte Hebdo lui avait d’ailleurs consacré un portrait en mai 2022.

Un mort retrouvé à Ouangani, ce vendredi

Vendredi après-midi, des rixes ont eu lieu entre des jeunes de Kahani et Barakani, rapportent nos confrères de Mayotte La 1ère. En marge des affrontements, le corps d’un jeune homme de 21 ans a été retrouvé dans un chemin entre de Chiconi et Ouangani. Toujours selon La 1ère, celui-ci serait bien connu des services de la gendarmerie.

Insécurité : Mansour Kamardine demande « un traitement avec rigueur »

Le député de Mayotte, Mansour Kamardine, a souhaité réagir après les deux derniers faits divers mortels qui ont marqué l’île. Il y a eu la mort d’un jeune de 17 ans à Kawéni, le 10 décembre, puis celle d’un autre de 21 ans, à Ouangani, vendredi. « Depuis quatre semaines, les rixes, les descentes en ville et dans les villages de bandes de jeunes criminelles, toujours composées de dizaines de personnes, parfois composées par des centaines de voyous, prêts à tout pour détruire et tuer, plongent les habitants de Mayotte dans la terreur. Les citoyens eux-mêmes doivent intervenir, de plus en plus souvent, face à la faiblesse du dispositif des forces de l’ordre dont je salue l’abnégation et l’engagement courageux », fait remarquer le député.

« J’appelle les autorités à traiter avec rigueur la situation à Mayotte en renonçant à la pitié pour les criminels par pitié pour les honnêtes gens et à déployer de nouveaux effectifs pour faire face à la dégradation de la situation avant que le territoire ne bascule totalement dans la guerre civile », émet-il comme souhait. La loi Immigration et intégration étant discutée, ce lundi, en commission mixte paritaire (sept sénateurs et sept députés), il demande aussi « des mesures législatives tenant compte de la réalité et des spécificités de Mayotte doivent être incluses dans le texte. L’aile gauche de la minorité présidentielle portera une immense responsabilité en cas d’échec ».