Le futur de l’institution cadiale était l’objet d’un séminaire au conseil départemental de Mayotte, mardi matin. Le président du Département veut renforcer l’autorité du Grand cadi au sein de la sphère religieuse musulmane à Mayotte, afin qu’il n’y ait aucune voix dissonante en direction des Mahorais. Il souhaite aussi que les missions des cadis évoluent, pour intervenir davantage des familles par exemple.

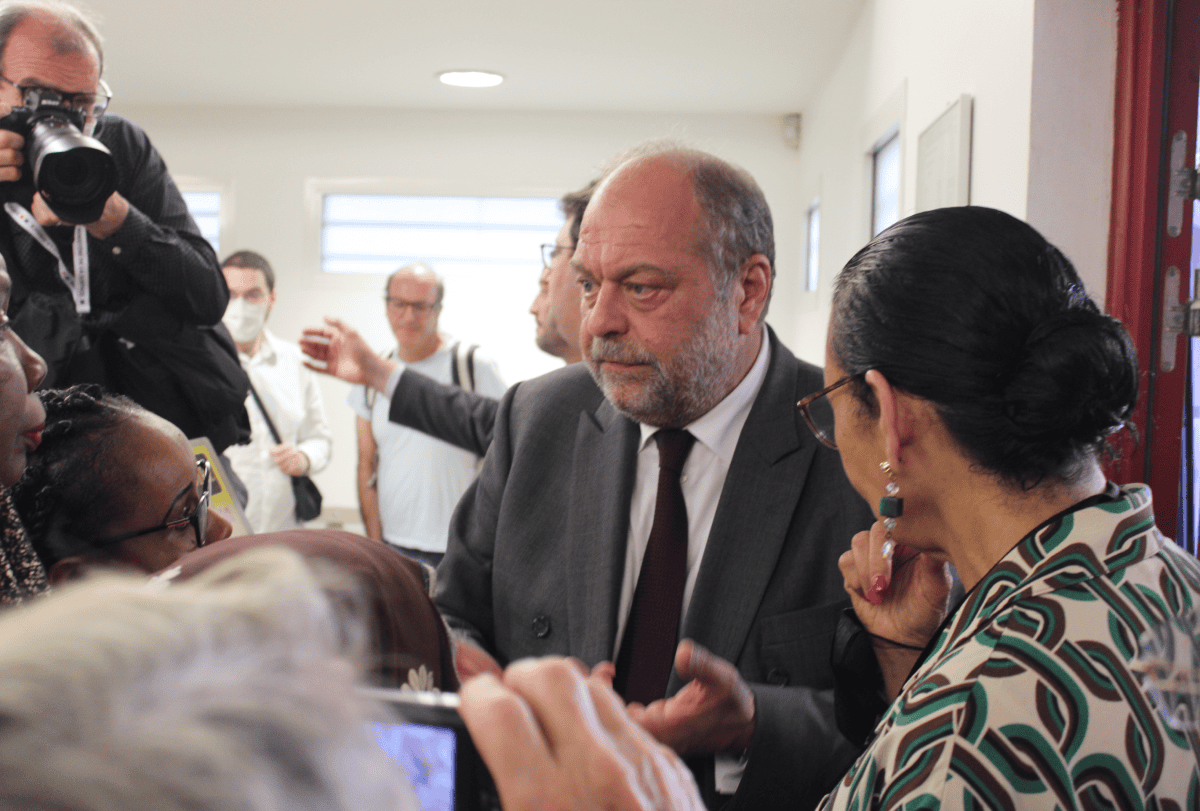

C’est un hémicycle Younoussa-Bamana rempli qui a accueilli ce mardi matin un séminaire consacré à l’évolution et à la modernisation de l’institution cadiale à Mayotte. Des responsables politiques, des religieux, des juristes, des enseignants et des cadres d’administrations locales, mais aussi différents acteurs impliqués dans la société mahoraise avaient été triés sur le volet pour participer, à huit clos, au lancement d’une réflexion globale portant sur une réforme de ce pilier de l’identité des Mahorais. Un séminaire qui devait être aussi l’occasion de rendre public les résultats partiels du travail engagé dans ce sens par Askandari Alaoui, chargé de mission au Département de Mayotte. Le président du Département, Ben Issa Ousseni, – commanditaire de ce séminaire auprès de ses services – l’explique : « il s’agit d’un travail prospectif en cours sur un projet d’autonomisation du conseil cadial. Nous sommes en train d’imaginer le futur du conseil ».

La réaction d’une grande partie du public convié à ce huis-clos a laissé penser l’existence d’un problème de méthodologie dans la manière d’aborder cette question, ce dont se défend le chef de l’exécutif du territoire, « rien n’est encore décidé pour le moment, tout ce que je souhaite c’est une sécurisation du fonctionnement du conseil départemental de Mayotte, et qu’on redonne au conseil cadial la légitimité qui lui revient de droit ». Répondant aux questions de la presse, Ben Issa Ousseni a expliqué qu’il veut une unité dans la pratique religieuse musulmane à Mayotte. « Je veux que lorsque le Grand cadi déclare le début du ramadan à telle date, qu’il soit entendu et suivi par toute la population. »

Une autonomie désirée ou imposée ?

Ce séminaire, qui est une première de son genre (et qui doit être suivi par d’autres dans les semaines à venir) a démontré d’entrée de jeu l’importance du verbe lorsqu’il est question de religion. En effet, certains termes utilisés par le président du Département au cours de son intervention sont sources d’une inquiétude certaine au sein du public. Les interrogations ont fusé de tous côtés, aussi bien en provenance de religieux que d’autres acteurs de la société. Ça a été le cas pour Kira Bacar Ada Colo, pour lequel « l’évolution de Mayotte dans le droit commun à travers la départementalisation, pose forcément question de la subsistance de l’institution cadiale, d’où la nécessité de débattre sur son évolution ». S’il estime que le conseil départemental a entrepris, à juste titre, cette réflexion portant sur l’évolution du conseil cadial, il se montre toutefois réservé quant à l’usage de certains vocables. « À titre personnel, je dirais que le thème de l’autonomisation retenu me fait peur. Dans un territoire où les institutions ont un idéal et une idéologie reposant sur le statut départemental, parler d’autonomisation me paraît être le début d’un glissement statutaire, en sachant dans le cas de spécifique de Mayotte, ce terme rime avec largage vers l’indépendance (politique) ». Il rajoute, « pour ce qui concerne l’institution en elle-même, je la considère fondamentale dans la francité de l’île étant donné que nous devons aux cadis l’élaboration de la stratégie d’intégration de Mayotte dans la France, notamment par la rédaction de l’acte de cession de Mayotte à la France et la signature du traité du 25 avril 1841 ».

« Des structures qui ne sont que de l’usine à gaz »

Le conseiller départemental du canton de Sada-Chirongui, Soula Saïd Souffou, a également de la voix à l’issue de ce séminaire. Sa divergence d’opinion porte sur la méthode et l’esprit de ces travaux qui, selon lui, « consisteraient à dire que le cadi est obsolète et qu’il n’a rien à faire dans les affaires publiques ». Il s’insurge en faux devant cet état d’esprit estimant que « le cadre institutionnel le permet en Alsace et Moselle, je ne vois pas pourquoi reculer aujourd’hui en sachant que Mayotte est beaucoup plus avancée (que ces deux régions citées) en matière de compatibilité entre administration et religion ». Au passage, le Sadois a tenu à faire remarquer que les cadis n’ont pas demandé à quitter le cadre départemental et que les Mahorais n’ont pas émis le vœu de s’en débarrasser. « Donc, toutes ces structures qu’on essaie de monter, régie, office et établissement public, c’est n’est rien d’autre que de l’usine à gaz. Je veillerai pour ma part à ce que nous gardons les pieds sur terre. »

L’élu a rappelé que le 31 décembre 2023, il a présenté une motion visant à faire moderniser le conseil cadial de Mayotte parce qu’il partage l’idée (du président Ben Issa Ousséni) de sécuriser et faire évoluer cette institution. Cependant, il émet des limites à sa réflexion, « ce que je n’aimerais pas, et qui m’amène à avoir un poids de vigilance, c’est que cela soit une porte ouverte vers la disparition progressive du conseil cadial. Pendant les semaines qui vont suivre, des groupes de travail vont s’installer et je veillerai à la préservation de cette institution parce qu’aucun cadre juridique ne nous oblige aujourd’hui à l’éteindre », promet Soula Saïd Souffou. Dans le brouhaha qui a suivi la fin de ce séminaire, nombreux ont été les participants ayant considéré que la réflexion (sur l’évolution de l’institution cadiale) est peut-être mal engagée, et que la méthode employée pose indéniablement un problème !

Ils ont fait valoir le fait que les fondements historiques, institutionnels et culturels de l’institution cadiale à Mayotte n’ont pas été assez pris en compte pour prendre la meilleure des décisions. Ils demandent que les autorités départementales prennent tous ces éléments en considération afin de mieux repositionner l’institution au sein du Département de Mayotte.