À peine une semaine de confinement, et le monde économique voit déjà rouge. Ce mardi, le Medef de Mayotte, la CPME 976, la FMBTP et l’UMIH 976 sont montés au créneau pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire. Restrictions, insécurité, retards de paiement… La situation sanitaire fait ressortir la lassitude de professionnels déjà mis à rude épreuve en temps normal.

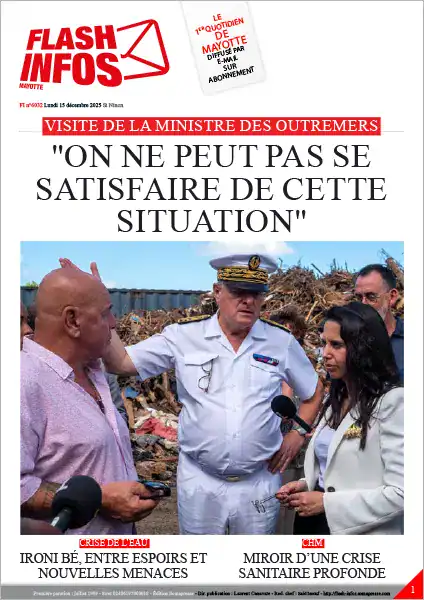

Sale temps à la Case Rocher ce mardi ! En ce jour pluvieux, c’est un courrier au vitriol qui est arrivé avec le café du matin sur les bureaux du préfet et de la directrice de l’ARS. “Alors que la situation sanitaire semble vous dépasser, nous dénonçons fermement la gestion qui en est faite et les dernières mesures prises cette semaine dans l’urgence absolue”, tempête l’intersyndicale patronale en tête de cette lettre… bien corsée. Une référence sans détour au confinement décidé à la hâte jeudi dernier.

Derrière cette diatribe, ce sont “les acteurs économiques dans leur entièreté”, représentés ici par le Medef de Mayotte, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 976, la Fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics (FMBTP) et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) 976, qui ont décidé d’associer leurs voix pour “alerter fortement sur la situation sanitaire, sociale et économique de notre département”. L’occasion aussi d’évoquer un ras-le-bol qui ne date pas d’hier : manque de moyens chronique, luttes contre l’immigration clandestine et la délinquance, retards de paiement des collectivités – le SMEAM doit 32 millions d’euros aux entreprises locales “pour rappel”, mentionnent-ils sans hésiter -…

“Boum, fin de l’histoire, c’était confinement !”

Pourtant réunis par deux fois autour du préfet la semaine dernière, les représentants économiques n’ont visiblement pas obtenu gain de cause. “Nous n’avons pas nécessairement eu de réponses à toutes nos questions… La situation de confinement s’est déclenchée de façon extrêmement rapide, nous avons eu deux réunions coup sur coup en moins de 24 et le lendemain, *boum !*, fin de l’histoire, c’était confinement !”, soupire Charles-Henri Mandallaz, le président de l’UMIH. Un “coup de massue” qui a fait fi du “délai de prévenance”, pourtant déjà mis sur la table des négociations par le passé.

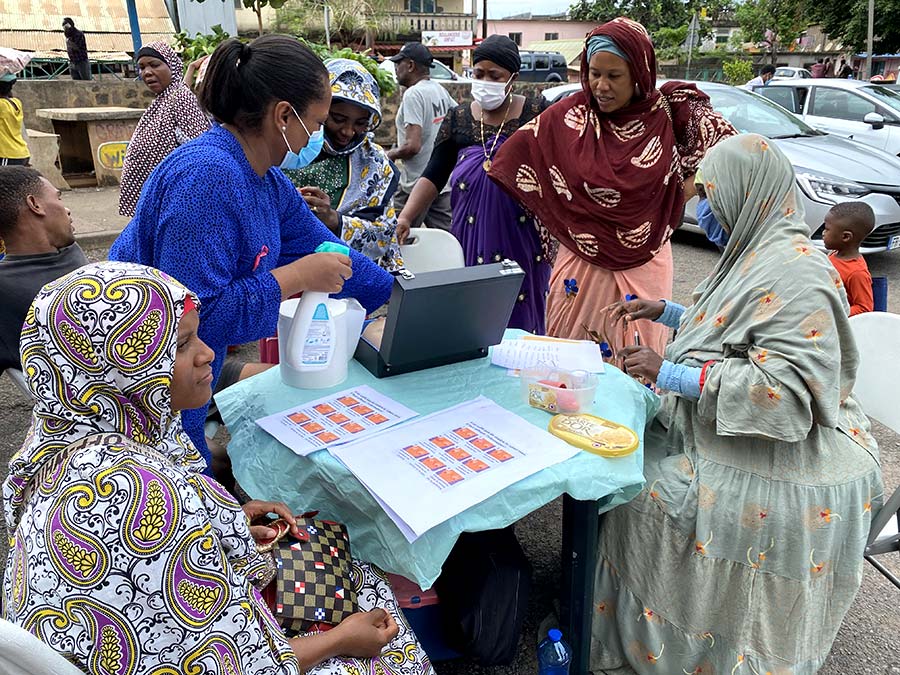

Mais peu importe ! Ce qui tourmente surtout nos chefs d’entreprise, c’est bien la gestion de la crise sanitaire. Avec parfois, un manque de communication de la part des autorités sanitaires, jugent-ils… Au vu des chiffres alarmants de l’Agence régionale de santé sur la propagation du Covid-19, les représentants s’étonnent d’un manque de “réponses claires”. Comme par exemple sur le déploiement d’unités médicales mobiles de type hôpital militaire – un renfort des armées est bien arrivé, mais il a pour l’instant investi une aile du CHM, ndlr. Ou encore sur l’absence du Mistral à l’horizon, pourtant envoyé lors d’une première vague, qui prend aujourd’hui des airs de petite houle… “Nos salariés ont des questions et il est légitime, je le crois, de continuer à interroger, même sans polémiquer. Personnellement je le vois, beaucoup ont peur de l’épidémie, une peur que je n’avais pas ressentie chez eux l’année dernière”, témoigne encore Charles-Henri Mandallaz, par ailleurs gérant du restaurant L’Orient Express.

La crainte de voir l’économie “se casser la figure”

“Il y a eu beaucoup d’échanges avec la préfecture, je ne le nie pas. Mais les décisions prises ne correspondent pas toujours aux discussions que nous avions eues…”, souligne quant à lui Julian Champiat, le président de la FMBTP. D’abord le couvre-feu, ensuite le confinement… Certes, le bâtiment est cette fois-ci épargné par les restrictions, comme l’a précisé le préfet lors de son intervention sur le plateau de Mayotte la 1ère. Mais “il s’agit d’une démarche de solidarité avec les différentes corporations : nous ne pouvions pas nous satisfaire de travailler en voyant l’économie se casser la figure”, explique le représentant de la fédération.

Car le risque existe bel et bien. Et à voir les embouteillages et les badauds dans les rues, difficile de savoir si le jeu du confinement en vaut la chandelle. “Nous sommes tous d’accord pour dire que le sanitaire prime sur le reste. Mais il faut que cela tienne la route : si confiner se résume à fermer les entreprises, je ne vois pas trop l’intérêt, à part faire de futurs chômeurs”, tance encore Charles-Henri Mandallaz. Bien sûr, les aides sont réactivées. Les cellules de crise reprennent du service. Mais face à l’urgence dans laquelle la décision a été prise, l’entrepreneur s’inquiète que la mécanique ne soit pas encore bien huilée…

Dans leur courrier, les acteurs économiques rappellent ainsi la liste des dispositifs à mettre en place : paiement effectif et immédiat des indemnités journalières pendant la septaine par la CSSM, fonds de solidarité à 3.000 euros, activité partielle (qui n’est plus prise en charge à 100% comme en 2020, soulignent-ils), compensation des pertes jusqu’à 20% du chiffre d’affaires comme en décembre 2020 et ce pour tous les secteurs sinistrés, création d’une caisse de solidarité urgente afin que le national indemnise 10.000 travailleurs indépendants en grande précarité (à ne pas confondre avec le fonds de solidarité), dispositif FNE formation…

50 tonnes de fret ? Oui, mais…

Sans oublier l’égalité de traitement “quand vous autorisez une ouverture à une entité commerciale” – voir à ce sujet notre article sur les commerçants de la rue du Commerce dans l’édition du Flash Infos du 9 février 2021. Ou encore la question du fret. Car si le préfet a joué des coudes pour maintenir les liaisons commerciales, et ainsi les 50 tonnes de fret dont Mayotte a grand besoin, les avions risquent fort de voler à vide dans les prochains jours, motif impérieux oblige. Or, ce sont les passagers qui paient pour le fret… Soit Air Austral sera amenée à facturer plus cher l’affrètement, soit la compagnie risque de réduire la voilure. “Faut pas se voiler la face, si les avions sont vides, la continuité territoriale aura bon dos”, lâche le président de l’UMIH. Les pieds sur terre, lui.

Chef du pôle enfant de 2012 à 2015, le docteur Abdourahim Chamouine décide de réduire la voilure pour devenir chef de service pédiatrie. Une réduction de ses responsabilités qui coïncide avec sa nouvelle fonction de coordinateur d’un centre de référence pour les maladies du globule rouge. Plus connues sous le nom de drépanocytose. Son leitmotiv et celui de son équipe ? «Que le traitement soit mis en place dans les deux mois après la naissance de chaque nouveau-né», martèle-t-il, au moment de se réjouir de la guérison définitive de trois enfants après une greffe de moelle osseuse. Si le père de famille reçoit un financement fléché du ministère de la Santé, il peut également compter sur l’aide de l’hôpital et de l’agence régionale de santé (ARS) sur le plan administratif.

Chef du pôle enfant de 2012 à 2015, le docteur Abdourahim Chamouine décide de réduire la voilure pour devenir chef de service pédiatrie. Une réduction de ses responsabilités qui coïncide avec sa nouvelle fonction de coordinateur d’un centre de référence pour les maladies du globule rouge. Plus connues sous le nom de drépanocytose. Son leitmotiv et celui de son équipe ? «Que le traitement soit mis en place dans les deux mois après la naissance de chaque nouveau-né», martèle-t-il, au moment de se réjouir de la guérison définitive de trois enfants après une greffe de moelle osseuse. Si le père de famille reçoit un financement fléché du ministère de la Santé, il peut également compter sur l’aide de l’hôpital et de l’agence régionale de santé (ARS) sur le plan administratif.