Malgré leur statut d’espèce protégée, les tortues marines sont toujours victimes du braconnage à Mayotte, en raison de leur chair qui a longtemps été consommée sur l’île. Une fois par an, des bénévoles se rassemblent pour recenser les cadavres laissés derrière cette pratique illégale.

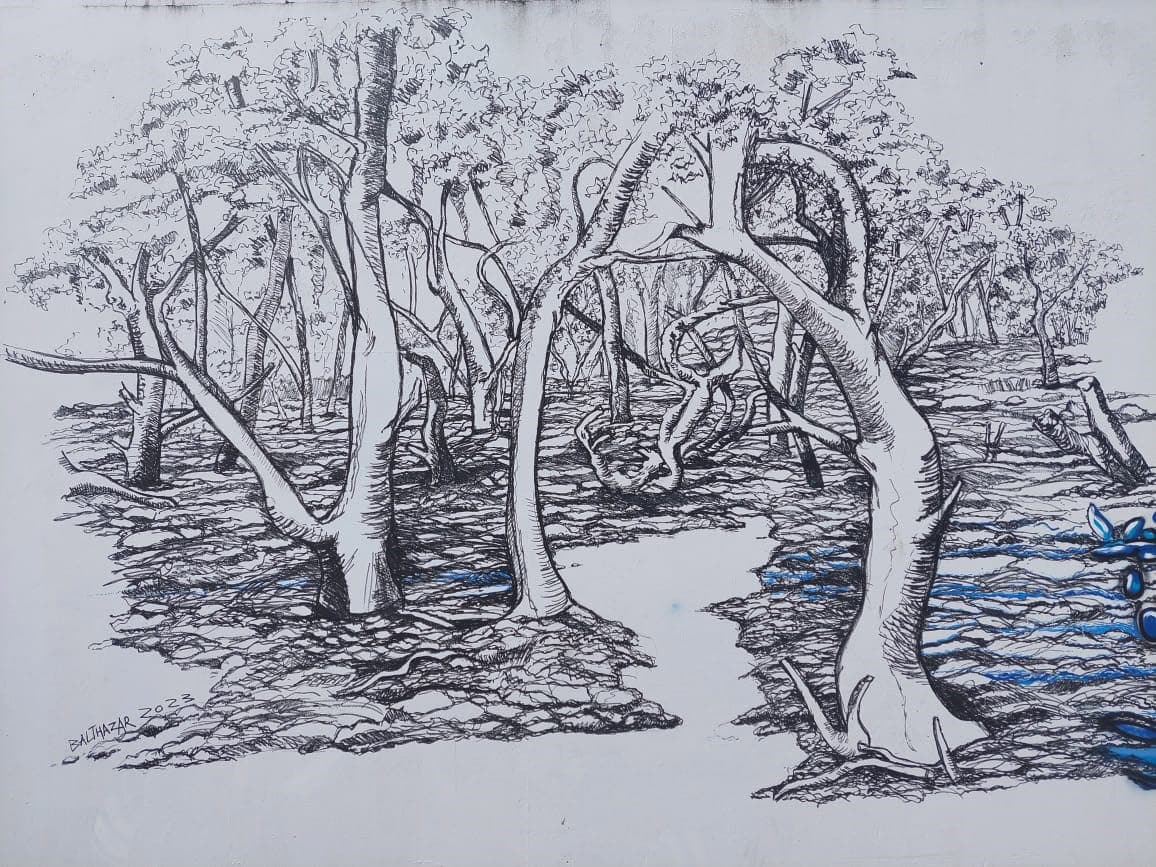

« Il y a encore du sang… » C’est le triste constat que Leila Olivier, bénévole, dresse en examinant une carapace de tortue marine que son groupe vient de trouver. Dissimulés dans les hauteurs de la plage Charifou 1, dans le village de M’bouini, ces restes semblent montrer que des braconniers étaient au même endroit il n’y a pas si longtemps. Après une bonne vingtaine de minutes de marche depuis la plage de M’bouini et un sentier escarpé, nous atteignons le sable ébène et étincelant de Charifou 1. Un lieu qui pourrait avoir des airs de paradis s’il ne servait pas de cimetière. Au total, trente-quatre bénévoles sont venus, ce dernier samedi d’octobre, pour ramasser les ossements et carapaces présents sur les quatre plages de Charifou.

Le Réseau échouage mahorais des mammifères marins et tortues marines (Remmat), animé par le Parc naturel marin de Mayotte, organise chaque année une opération de ramassage et de recensement dans un des lieux les plus victimes du braconnage. Si l’année dernière, cette action avait été menée en Petite-Terre, c’est le sud qui a été identifié comme cible prioritaire cette fois-ci. « Sur les plages de Charifou, le braconnage est très présent. Le Parc marin a survolé l’île en ULM pendant trois ans. Leur étude a montré que 11% des traces de ponte se trouvaient sur ces quatre plages là. Les braconniers le savent et un parallèle se fait entre le nombre de braconnages et le nombre de pontes », détaille Émeline Regnault, chargée de projet et animatrice au sein du Remmat.

Recueillir les données les plus précises possibles

Le petit groupe que nous rejoignons est composé de bénévoles de différentes associations. Ils ont tous suivi une formation spécifique dispensée par le Remmat qui leur permet d’avoir l’autorisation de manipuler les cadavres de cette espèce protégée. Au bout d’à peine trois heures sur place, ils ont déjà rempli les sept sacs de riz qu’ils avaient prévus pour l’opération. Pour chaque reste trouvé, ils doivent prendre des photos, noter son emplacement, la date et remplir tout un formulaire visant à recueillir les données les plus précises possibles. C’est ce que fait Leila Olivier, en équilibre sur un rocher, dans la pente où elle et ses coéquipiers ont retrouvé la carapace de la tortue récemment tuée, pendant qu’une autre bénévole la mesure.

Ce n’est pas la seule découverte macabre que la jeune femme fera. Un peu plus loin, elle tombe sur le crâne d’une autre, sûrement morte depuis longtemps. Mais il faut se remettre au travail. « On doit marquer les carapaces qu’on trouve, puis on rassemble tous les ossements pour les peser », résume celle qui est bénévole pour l’association Oulanga na Nyamba. Sur l’ensemble des plages visées, 835 kilos d’ossements, dont 19 carapaces, ont été trouvés ce jour-là. En Petite-Terre, l’année dernière, 435 kilos et neuf carapaces avaient été rassemblés. « Il faut rappeler que le dernier ramassage dans le secteur de Charifou a eu lieu en 2015 », tempère Émeline Regnault, qui veut rester prudente quant à l’interprétation des chiffres. « On peut néanmoins en conclure que la zone est particulièrement visée par les braconniers. » Les restes seront amenés plus tard en mer, afin d’être dispersés.

« Si on continue d’en manger, il n’y en aura plus »

Bien qu’éprouvants, le décompte et le ramassage des dépouilles de cette espèce protégée sont essentiels afin de lutter contre le braconnage. « Cela permet d’avoir des données fiables qu’on peut ensuite transmettre aux pouvoirs publics, afin que des mesures adaptées soient mises en place », avance Émeline Regnault. Nettoyer ces cimetières à ciel ouvert permet également de prévenir le risque sanitaire.

Enfin, c’est l’occasion de sensibiliser le public à la problématique du braconnage. Un public qui peut avoir du mal à être convaincu. « Il faut comprendre sociologiquement pourquoi on mange des tortues et d’où vient cette pratique. Il y a des gens qui nous disent qu’à Mayotte, on consomme leur chair depuis longtemps, alors, pourquoi devoir arrêter d’un coup ? C’est souvent le premier argument qui revient. Le problème, c’est que si on continue d’en manger, il n’y en aura plus. On veut convaincre les gens qu’une tortue a plus de valeur vivante que morte, d’un point de vue touristique par exemple », argumente Émeline Regnault, qui ajoute qu’on ne peut pas se contenter d’interdire la consommation de cet animal, emblème de Mayotte, qu’il faut aussi que la population comprenne les raisons de cette interdiction.

Pour signaler une tortue morte ou en détresse, il est possible d’appeler le Remmat au 06 39 69 41 41, disponible à toute heure.

Le Remmat en quelques chiffres

Le réseau est organisé par un comité de pilotage composé de treize organismes. En 2022, il a recensé environ 150 cas de tortues mortes ou en détresse, dont 90 % ont concerné la mort de l’une d’entre elles. « Tous les ans, on a à peu près 80 % de tortues mortes à cause du braconnage », note Émeline Regnault, chargée de projet et animatrice au sein du réseau. En moyenne, il y a 178 cas signalés par an. Un chiffre en hausse en 2023, avec 187 tortues mortes ou en détresses recensées entre janvier et juillet. L’animatrice insiste sur le fait que, ces données, étant issues de la science participative, peuvent autant signifier une hausse du braconnage qu’une hausse des signalements et de l’efficacité du réseau. Concernant les tortues en détresse, le Remmat arrive pratiquement toujours à les sauver.

Le braconnage peut coûter très cher

Les tortues marines et leurs habitats sont protégés par la loi. Ainsi, les contrevenants s’exposent à deux ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende. La consommation de chair de tortue peut aussi coûter la vie. En effet, les tortues peuvent être porteuses de bactéries à l’origine de graves intoxications alimentaires, qui peuvent s’avérer mortelles.