L’Union Départementale des Centres communaux d’action sociale de Mayotte (UDCCAS 976) se mobilise pour un Plan Marshall de l’action sociale 2025–2030. Elle demande une refondation profonde de l’action sociale à Mayotte, afin de répondre aux urgences de la crise post-Chido, une crise accentuant une situation déjà précaire depuis des années. Du 18 au 20 juin, lors du congrès national de l’ACTAS à Quimper, l’UDCCAS présentera ce plan stratégique à l’échelle nationale, avec l’objectif clair de recherche de partenariats au soutien de ce programme. Les objectifs principaux du plan sont d’intégrer ce plan dans l’annexe de la future loi programme pour Mayotte ; de mettre en place un fonds de 341 millions d’euros sur cinq ans pour reconstruire durablement l’action sociale et faire face aux conséquences de la crise post-Chido. Enfin, l’union demande une reconnaissance législative renforcée des CCAS comme acteurs de première ligne de l’action sociale, capables de prévenir et de coordonner la réponse aux crises aux côtés de l’État et du Département.

Mayotte Nature Environnement restaure les cours d’eau pour protéger une espèce de poisson endémique

La première campagne de restauration écologique du projet Restocor s’est tenue d’avril à mai. Nettoyage de trois portions de rivières et enlèvement des obstacles légers à l’écoulement de l’eau étaient au programme de cette opération. Au total, 118 personnes, bénévoles et salariés des associations Yes We Can Nette, ASPTT Mayotte, Régie de Territoire de Tsingoni et Nayma, ont contribué aux côtés de Mayotte Nature Environnement (MNE) à la préservation des cours d’eau de Mayotte. Plusieurs centaines de sacs de déchets ont été ramassés et une dizaine d’obstacles empêchant l’écoulement de l’eau ont été enlevés, restaurant ainsi une continuité écologique sur les portions de rivières ciblées. De nombreux encombrants comme des tôles ou de la ferraille, issus des dégâts du cyclone Chido, ont aussi été extraits des rivières durant ces opérations. La prochaine étape sera réalisée fin juin par le bureau d’études Océa Consult’, et consistera en un suivi scientifique des populations de cabots à nageoires rouges, espèce centrale du projet. Il s’agit d’un petit poisson endémique de l’archipel.

Après le cyclones Chido et Garance, le parlement européen adopte une aide d’urgence aux agriculteurs de Mayotte

Face aux dégâts agricoles considérables causés par les cyclones Chido à Mayotte et Garance à La Réunion, le Parlement européen a adopté en urgence les premières mesures proposées par la Commission européenne à aider les exploitants à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles. Elles s’articulent autour de deux points essentiels. Des règles assouplies pour les aides agricoles, afin que les agriculteurs puissent continuer à bénéficier du programme européen de soutien à l’agriculture dans les Outre-mer (POSEI), même si leur production a été interrompue à cause des dégâts. Et une aide financière spécifique pour Mayotte, qui a été particulièrement touchée. «Ces assouplissements sont une première réponse pour les agriculteurs ultramarins durement touchés par les cyclones. […] L’Europe était attendue : elle commence à répondre présent. Mais nous attendons désormais des mesures plus fortes et plus durables.» Très concrètement, la France pourra désormais adapter ses programmes POSEI pour que les aides soient maintenues, même en cas de pertes de production. Mayotte pourra aussi mobiliser davantage de fonds européens encore disponibles.

Faute de places suffisantes, les écoles primaires de Mayotte confrontées à des défis titanesques

“L’école primaire, d’immenses défis pour les communes de Mayotte”. C’est le titre du rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) La Réunion-Mayotte paru le 11 juin. Un état des lieux est mené sur les établissements primaires avant le passage du cyclone Chido. Le fonctionnement, la construction, les réparations et l’entretien des écoles primaires reviennent aux communes tout comme la restauration et le périscolaire.

Faute de places, des cours par rotation

A Mayotte, l’âge médian est de 23 ans, la population est jeune. Contrairement à l’Hexagone qui connaît un recul du nombre d’élèves, le territoire a enregistré une “augmentation de 22 % du nombre d’inscrits à l’école entre 2019 et 2024, portant le nombre d’enfants scolarisés à 63 766 à la rentrée 2024”, présente la Chambre. Face à cette croissance démographique sur le territoire, les établissements manquent de place. Aujourd’hui, le rectorat estime qu’il existe un déficit de 1.200 salles de classe. Cette insuffisance de places a de multiples conséquences. Pour permettre au maximum d’élèves d’être scolarisés, un système de rotation a été mis en place au début des années 2000. Ce qui signifie qu’une salle de classe accueille un groupe d’élèves le matin et un autre l’après-midi, les enfants se rendent en classe 5 demi-journées par semaine. Cela concerne 57 % des enfants des 13 communes* contrôlées par la CRC. Pour pallier le manque de salles, le rectorat et les communes ont mis en place un dispositif nommé “les classes itinérantes” destiné à la scolarisation des élèves de petite section. Elle leur permet d’être scolarisé entre 3 et 15 heures dans un lieu en lien avec l’école dans l’attente de pouvoir intégrer une classe classique. La Chambre estime que “ce système permet certes à un plus grand nombre d’enfants d’accéder à l’école mais il n’est pas satisfaisant au regard de l’obligation de scolarisation des enfants dès l’âge de trois ans, notamment en raison du faible volume horaire.”

Des discriminations dans l’inscription à l’école

Faute de places, des communes “mettent en place des conditions d’inscription très discriminatoires”, observe l’institution, notamment à l’égard de ceux qui ne sont pas originaires de Mayotte. Une majorité de celles étudiées par la CRC restreignent les conditions d’inscription en multipliant les pièces nécessaires. Les pièces exigées sont au nombre de trois, un document justifiant l’identité de l’enfant, un autre justifiant de l’identité des responsables de l’enfant et un dernier justifiant de leur domicile. Ils peuvent aussi être remplacées par des attestations sur l’honneur. Certains maires notamment à Kani-Keli et à Tsingoni diligentent des contrôles menés par la police municipale pour vérifier les adresses et refusent les enfants ne résidant pas à l’adresse indiquée. La vérification du domicile est autorisée mais “elle ne peut pas faire obstacle à l’inscription de l’enfant”, soulignent les auteurs du rapport. Le carnet de vaccination ne fait pas non plus partie des documents nécessaires à l’inscription. Parmi les 13 communes de l’échantillon choisi, à l’exception de Pamandzi, toutes demandent des pièces supplémentaires, en plus de celles prescrites par la réglementation. Ces difficultés d’accéder à l’école se traduisent par la non scolarisation de 5.300 à 9.500 jeunes de 3 à 15 ans selon une étude menée par Gilles Séraphin, professeur à l’Université Paris-Nanterre.

La restauration et le périscolaire, des services presque inexistants

La mise en place de la restauration scolaire, un service facultatif, est très peu développée. Seuls 8 % des élèves du premier degré bénéficient d’un repas chaud le midi. Les autres ont accès à une collation distribuée à la récréation dont les qualités nutritionnelles sont “très insuffisantes”, remarque le rapport. Pourtant, il rappelle que “certains enfants ne bénéficient que d’un repas par jour servi à l’école.” Selon une étude de l’Agence régionale de Santé, “pour les 10 à 12 ans, 1 enfant sur 5 ne prenait en 2019 régulièrement qu’un repas par jour”. Le périscolaire, un service également facultatif reste “quasiment inexistant”, observe la Chambre. il se limite souvent à de la garderie. Il se heurte à l’absence d’espaces suffisants pour recevoir la totalité des élèves scolarisés et au manque de personnel qualifié.

Un nombre titanesque de salles à construire

Alors que le rectorat estime le déficit de salles de classe à 1.200, différents schémas directeurs anticipent “une augmentation du nombre d’élèves de 26 % entre 2021 et 2031, portant leur nombre à 72.990”, indique l’institution. Les communes de Mamoudzou et Koungou, les plus densément peuplées de Mayotte, illustrent les défis gigantesques qu’elles doivent relever notamment au regard de leurs capacités financières. “Pour mener à bien la construction des salles de classe nécessaires, elles devraient consacrer chaque année une somme équivalant à plus du double de l’ensemble de leurs dépenses d’équipement aux seules constructions scolaires”. Entre 2019 et 2022, les communes ont consacré 21 % de leurs dépenses d’équipement à leurs constructions scolaires, soit une somme

moyenne de 403 € par élève et par an. “Ces sommes sont très inférieures à la moyenne

nationale, qui s’élève, en 2022, à 646 € par élève”, remarque le rapport. La construction est aussi confrontée à la problématique pour trouver du foncier sur le territoire et à la situation financière globalement fragile des communes. Elles peuvent connaître des déficits chroniques de trésorerie, ce qui rend impossible le paiement des factures et qui conduit à l’arrêt des chantiers. “Ainsi à Acoua, le défaut de paiement de la commune a conduit les entreprises qui réhabilitaient les deux écoles de Mtsangadoua à déserter le chantier pendant près de deux ans”, illustre le rapport. Face au défi colossal de la construction du nombre de classe, la Chambre invite les communes à “ étudier le recours à des solutions alternatives comme par exemple la mise en place de modulaires”.

* L’étude de la CRC porte sur les communes de Koungou, Mamoudzou, Dembéni, Dzaoudzi-Labattoir, Pamandzi, Acoua, M’tsangamouji, Tsingoni, Chiconi, Chirongui, Bouéni et Kani-Kéli, Bandraboua.

La commune de Bandrélé investit dans l’apprentissage de la natation avec son futur bassin flottant

Ce mardi 17 juin, la commune de Bandrélé a présenté officiellement son futur bassin sportif flottant, en cours de finalisation à Musicale Plage. Un équipement structurant pour le territoire, financé à 100 % par l’État, qui doit répondre à un objectif clair : apprendre à tous les jeunes de la commune à nager.

C’est un projet emblématique qui entre dans sa phase finale. À Musicale Plage, à bonne distance de l’océan pour des raisons de sécurité, le bassin flottant de Bandrélé doit ouvrir ses lignes d’eau d’ici la fin de l’été, “si aucun aléa ne survient”, selon François Delaroque, LE directeur général des services de la commune.

Avec ses 25 mètres de long, ses huit couloirs de nage et sa plateforme périphérique de 3,5 mètres, le bassin se veut à la fois fonctionnel et sécurisant. Il sera équipé d’un poste de surveillance et d’un poste de secours. “C’est un lieu de sécurité et de santé publique, avec un contrôle des eaux”, a rappelé le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville.

Un enjeu de santé publique

La commune de Bandrélé, forte de ses 10 000 habitants et d’un budget de 31 millions d’euros, entend faire de l’éducation un levier prioritaire pour sa jeunesse. “On a la chance d’avoir une population jeune, c’est pourquoi l’éducation est une priorité”, a insisté le maire Ali-Moussa Moussa Ben. Un message partagé par la nouvelle rectrice d’académie, Valérie Debuchy, présente lors de la présentation : “Vous pouvez compter sur mon engagement. Je suis sensible à l’ambition portée par ce projet.”

Le bassin permettra aux élèves des écoles primaires, du collège de Tsimkoura et de la Cité scolaire de Bandrélé de bénéficier de cours de natation dans un cadre structuré. L’enjeu est vital : “En trois ans, trois enfants d’école maternelle sont morts noyés. Il est impératif que tous les jeunes sachent nager”*, a rappelé François Delaroque.

Des usages partagés, une gestion à imaginer

En dehors du temps scolaire, le bassin sera mis à disposition des associations sportives locales, des clubs de natation et de water-polo, ainsi que des associations de secourisme. Une trentaine d’enseignants d’EPS doivent également être formés à l’utilisation de cette infrastructure. Ce projet, salué par tous les acteurs présents, de la préfecture au rectorat, illustre une volonté commune d’agir pour la jeunesse mahoraise. “Dans le sport collectif, on développe des valeurs, on apprend aussi le respect de l’adversaire”, a rappelé le préfet. Tous s’accordent à dire que “c’est un très bon projet”, à condition maintenant d’en assurer la gestion durable et l’accessibilité.

Une journée pour découvrir le futur Kawéni

La Ville de Mamoudzou invite la population à l’événement Kawéni Ya Léo Na Messo, une journée pour découvrir la transformation du village, ce 26 juin à partir de 8h30 au parc SPPM. Cet événement s’inscrit dans le cadre du volet ANRU+ du programme de renouvellement urbain (NPRU) mené à Kawéni. Depuis 2020, Mamoudzou déploie des projets en faveur de l’inclusion économique et sociale des habitants de Kawéni. Le programme de renouvellement urbain a pour but d’améliorer le cadre de vie avec des projets tels que l’aménagement du campus scolaire, d’équipements sportifs, d’une résidence pour jeunes actifs et d’un jardin pédagogique. La pose de la première pierre du futur stade municipal de Kawéni marquera le lancement officiel de la construction de ce nouvel équipement. Les visiteurs pourront également participer à un job dating, à des visites guidées des chantiers du NPRU et aller à la rencontre des partenaires présents dans le village des stands.

Coupure d’eau à Sada

La SMAE – Mahoraise des Eaux informe les usagers de Sada qu’à la remise en eau ce lundi soir, une fuite d’eau importante a été découverte nécessitant l’arrêt du service de distribution d’eau. Cette fuite est le résultat d’une casse accidentelle dans le cadre de travaux non signalé à la SMAE. La réparation sera réalisée mardi dans la journée. La remise en eau du secteur interviendra une fois la réparation effectué.

Les élèves du collège de Labattoir présentent une comédie musicale mercredi

Ce mercredi à 16 h, les élèves du Collège Bouéni M’Titi de Labattoir présenteront au public une comédie musicale inédite contre la violence, en présence des élèves, parents d’élèves et élus. Ce spectacle engagé est le fruit d’un travail collectif à partir de textes, contes et chansons écrits par Malo De Framond, et d’une adaptation scénique signée Sitti Kaambi, professeure au collège. Cette représentation artistique mettra en lumière le regard des jeunes sur la société mahoraise, porteur d’espoir, de réflexion et d’émotion. L’entrée est libre. Venez nombreux soutenir cette belle initiative éducative et citoyenne.

Un trafic de stupéfiants démantelé à Chirongui et Kahani

Le groupe d’investigations spécialisées du commissariat de Mamoudzou a procédé à plusieurs interpellations début juin 2025 dans le cadre d’un réseau de vente de produits stupéfiants sur le territoire de Mayotte, portant notamment sur de la cocaïne et de la résine de cannabis. Les interpellations ont eu lieu sur les communes de Chirongui et Kahani, les perquisitions ont permi de découvrir des stupéfiants “dont plusieurs centaines de grammes de cannabis, des capsules de cocaïne, un pistolet de type gomme-cogne, une carabine avec lunette de précision, du numéraire, ainsi que le matériel nécessaire à la préparation des produits destinés à la vente”, indique dans un communiqué le procureur de la République. Les auditions ont permis de mettre à jour l’existence d’un d’un “trafic de stupéfiants multi matière sur le territoire, à savoir la mise en place d’un réseau implanté depuis de nombreuses années, structuré et lucratif, livrant à la demande des consommateurs de manière rapide et mobile en plusieurs points de l’île.” Au final quatre individus ont été mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition, offre et cession, et usage de produit stupéfiant. “Sur leurs personnalités, ces derniers étaient sans emploi, de nationalité française et comorienne. Parmi ceux-ci, deux mis en examen étaient défavorablement connus de la justice pour des faits de nature criminelle.“ De nombreux consommateurs (personnes sans emploi, chef de restauration, professeurs, vendeur, conducteur de travaux, formateur) qui se sont fournis auprès de ce réseau en 2024 ont également été entendus . Ils ont fait récemment l’objet d’amendes, d’emprisonnement assortis du sursis simple, ainsi que la confiscation des téléphones portables ayant servi à entrer en contact avec les vendeurs.

Six tortues vertes retrouvées mutilées sur la plage de Papani

Sur la plage de Papani, six tortues vertes ont été retrouvées mutilées par le Collectif citoyen anti-braconnage en ce début de mois. L’association appelle à la préservation de cette espèce protégée.

Le Collectif citoyen anti-braconnage, récemment constitué en association mais actif depuis deux ans, alerte sur un nouvel épisode de braconnage à Mayotte. Durant le week-end de l’Aïd, six carcasses de tortues vertes ont été découvertes sur la plage de Papani, dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Selon le collectif, les animaux ont été découpés vivants, sans avoir été préalablement abattus, dans des conditions particulièrement violentes. “Les images que nous avons recueillies sont insoutenables”, commente l’association.

Le collectif dénonce une situation connue de longue date et appelle les autorités locales à renforcer les contrôles, en particulier dans les zones isolées où les tortues viennent pondre, régulièrement ciblées par les braconniers. “La protection des tortues marines ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté d’associations sous-financées et d’initiatives citoyennes”, soutient l’association. De son côté, elle entend poursuivre ses missions de terrain, entre patrouilles et sensibilisation, et appelle les personnes volontaires à rejoindre ses rangs de bénévoles.

À la découverte du passé de Mjini Chirongui

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, une restitution de recherche archéologique a été organisée ce samedi 14 juin au centre culturel de Chirongui. Porté par la mairie, avec la participation de la Direction des affaires culturelles (DAC) de Mayotte, cet événement a permis de partager les premiers résultats d’une enquête menée sur l’ancien village de Mjini Chirongui, mêlant mémoire orale, patrimoine historique et fouilles de terrain.

C’est l’objet de la restitution d’une recherche archéologique présentée lors des Journées européennes de l’archéologie, ce samedi 14 juin au pôle culturel de Chirongui. « C’est une initiative de la mairie de Chirongui, qui a engagé une politique culturelle en lançant un inventaire pour mieux connaître son patrimoine. Il en est ressorti plusieurs sites d’intérêt : Mjini Chirongui, l’ancienne mosquée d’Antana Bé et l’ancienne usine sucrière de Miréréni », explique Nadia Boinaidi, chargée du patrimoine à la mairie de Chirongui et co-conférencière du jour.

Depuis 2015, la commune a mené des enquêtes auprès de la population, en particulier auprès des personnes âgées, dont les témoignages ont été enregistrés et filmés. Par la suite, la Direction des affaires culturelles (DAC) de la préfecture de Mayotte a accompagné la commune dans ses recherches.

Des recherches à partir de la tradition orale

« Quand on fait de la recherche archéologique à Mayotte, on prend en compte la tradition orale comme une source à part entière, équivalente aux sources écrites. Elle nous permet de formuler des hypothèses et de les confirmer ou les enrichir », précise Michael Tournade, ingénieur des services culturels et du patrimoine à la Dac.

Selon les récits recueillis, un certain Moussa Tchangalana serait l’un des fondateurs du village. Il serait originaire de Madagascar. Il se serait d’abord installé à Acoua, où il aurait rencontré sa femme. Puis, il aurait migré vers Bambo-Ouest, dans la commune de Bouéni, avant de se disputer avec l’un de ses amis et de rejoindre les côtes de Chirongui. Résidant initialement près de la mangrove, il aurait finalement choisi de se réfugier dans les hauteurs pour fuir les razzias malgaches. Là, il aurait eu cinq enfants, qui seraient les ancêtres des habitants actuels du village.

Une autre version raconte que Moussa Tchangalana serait venu directement demander protection à l’ancien chef du village, pour fuir les razzias malgaches de l’époque.

Une chronologie encore incertaine

L’un des objectifs de la recherche est de vérifier cette chronologie du site et de confirmer l’histoire énoncée par la tradition orale. « On observe des éléments qui remontent entre le XVe et le XVIIIe siècle, mais on a encore des doutes sur la période précise des razzias malgaches. On essaie de mieux situer les grandes phases de développement du site », précise Nadia Boinaidi.

Les fouilles, entamées en septembre 2024, ont été temporairement interrompues par le passage du cyclone Chido. « Notre objectif était de faire une prospection complète du site, de prélever des échantillons de vestiges pour les dater et ainsi mieux circonscrire l’occupation dans l’espace et dans le temps », explique Michael Tournade,

Sur le terrain, les deux investigateurs ont trouvé d’innombrables pièces de poterie, qui indiqueraient un ancien lieu de peuplement dont la date reste à confirmer. Enfin, il existerait aussi une mosquée qu’il resterait encore à investiguer. Derrière, un lieu de sépulture qui fait face à la réticence des habitants selon la croyance, les âmes des ancêtres y résideraient toujours.

Ces recherches en cours permettront peut-être, à terme, de faire toute la lumière sur les origines de Mjini Chirongui. Mais selon Michael Tournade, « La réponse à ces questions sont les interrogations de toutes une vie. »

À Mayotte, la vie toujours plus chère que dans l’Hexagone en 2024

L’Insee a publié une nouvelle étude ce vendredi sur les prix à la consommation en 2024 à Mayotte. Sur l’archipel, le coût de la vie augmente davantage que celui dans l’Hexagone.

En 2024, les Mahorais doivent faire face à une inflation plus marquée qu’au niveau national : une hausse de 2,6 % contre 2 % au niveau national, selon le dernier rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette hausse touche l’ensemble des secteurs.

Une hausse de 10,2 % du coût des produits frais

Les services, qui représentent 38 % du budget des ménages mahorais, sont le principal moteur de cette inflation. Mais c’est surtout l’alimentation qui pèse, avec 23 % du budget à Mayotte, contre 15 % au niveau national. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 3,2 % sur un an, soit plus du double de l’inflation nationale dans ce secteur (1,4 %). Les produits frais ont beaucoup pesé dans la balance en 2024, avec une hausse de 10,2 % des prix liée entre autres aux barrages routiers, à la deuxième opération Wuambushu ou encore au cyclone Chido en fin d’année, ces événements ayant désorganisé l’approvisionnement. Les produits manufacturés eux, qui restent stables au niveau national, ont vu leur prix augmenter de 1% à Mayotte.

L’énergie enregistre de son côté une hausse de 6,2 % des prix, nettement au-dessus de la moyenne française à 2,3 %. Si les carburants ont légèrement baissé, la forte hausse du prix de l’électricité explique cette hausse globale du prix de l’énergie.

Comores, les agents licenciés à l’aéroport toujours pas indemnisés

Après l’accord de cession signé avec Terminals holding, la société émiratie, qui a repris la gestion l’aéroport de Moroni, le gouvernement comorien s’était engagé à indemniser les employés congédiés. Mais deux mois plus tard, aucun argent ne leur été versé.

C’est à travers des déclarations différentes que deux groupes d’agents licenciés à l’aéroport ont lancé leur cri d’alarme. Hier, lundi, les employés de la société Comair Assistance et ceux de l’aéroport de Moroni prince Said ibrahim (Ampsi), ont appelé le gouvernement à respecter ses engagements en versant leurs indemnités de licenciement. Jusqu’ici, les agents n’ont pas entamé des démarches radicales en dépit des promesses non respectées. » Vous avez annoncé devant les médias que les fonds de nos dédommagements étaient disponibles. Le troisième jour, on nous a appelés pour récupérer les préavis, puis les courriers de licenciement. Personne ne s’est révolté. On a tous accepté les décisions car un engagement a été pris. A noter que certains parmi nous ici ont passé 20 ans à l’aéroport. Nous vous appelons à respecter vos paroles. On ne veut plus qu’on nous mente encore« , a harangué, une ex-employée de l’aéroport de Moroni, devant ses collègues. Ces mots elle disait les adresser au secrétaire général du gouvernement de l’Union des Comores, Nour El Fath Azali. Pendant une conférence presse qu’il a tenue, le 26 avril, ce dernier a annoncé des licenciements économiques à l’aéroport international. Le fils aîné d’Azali a avancé le chiffre de 500 agents qui allaient devoir plier bagages. Cette annonce faisait partie des corollaires de l’accord signé entre le gouvernement comorien et la société émiratie, Terminals Holding, à qui on a cédé la gestion des infrastructures aéroportuaires pour une durée de 30 ans.

Des échéances non respectées

Toujours à cette occasion, le secrétaire général du gouvernement a indiqué que les autorités n’ont pas voulu enclencher le processus des congédiements avant d’avoir mobilisé localisés les fonds des indemnisations. Il avait avancé le chiffre de 4 milliards de francs, (plus de 8 millions d’euros) comme la somme estimative qui permettrait de payer les droits des salariés. Aujourd’hui, les concernés n’ont toujours pas vu la couleur de cet argent. C’est pour cette raison que les anciens employés de Comair Assistance, ont tenu une conférence de presse pour réclamer le versement de tous leurs droits étant donné que des officiels assuraient que l’argent était disponible. » Si d’ici 72h, nos indemnisations ne nous sommes pas versées, ils doivent dans ce cas nous laisser reprendre le travail. Car les échéances fixées jusqu’à lors n’ont pas été respectées« , ont exigé les conférenciers. Ces derniers soulignent également des violations de leurs droits. » On a été congédiés sans chèque forfaitaire alors que nous étions là durant ces 20 dernières années à construire cette entreprise jusqu’à être confiée à une société étrangère. Pendant le coronavirus, on a accepté de sacrifier nos salaires pour permettre l’achat d’équipements« , a illustré une ex-agent de Comair. Flash Infos a essayé d’avoir une réaction auprès du gouvernement, sans succès.

« Comment peuvent-ils vivre ? »

Seulement, hier, devant les médias, les salariés de l’aéroport ont rapporté que le secrétaire général du gouvernement leur a promis que dès ce mois de juin, on commencerait à leur payer les dédommagements. On dit aussi que les premiers calculs sur les indemnisations avaient faussé ce qui a nécessité la reprise de nouveaux travaux, qui expliquerait les retards observés au cours de ces deux derniers mois. » Mais nos dirigeants doivent savoir que notre patience a ses limites. A noter que depuis l’annonce de nos licenciements, aucune autorité ne peut se plaindre d’un quelconque dérangement de notre part. Pas le moindre trouble n’a été causé par un des nôtre. Chacun est resté sagement chez soit en attendant ses droits« , a souligné ibrahim. Devant la presse, les anciens agents de Comair ont exprimé leur peine par à la situation de leurs collègues originaires des autres îles à savoir Anjouan et Moheli qui résident à la Grande Comore. » Comment peuvent-ils vivre, nourrir leurs familles, payer l’écolage de leurs enfants si après avoir été licenciés, on ne leur verse rien », s’interrogent les conférenciers. Depuis l’annonce ces vagues de licenciements, de nombreuses voies s’étaient élevées pour dénoncer cette mesure radicale, se demandant comment 500 familles allaient pouvoir vivre dans un contexte économique aussi tendu que celui-ci. De son coté, le gouvernement avait justifié cela par l’obligation de repartir sur des nouvelles bases avec le nouveau repreneur , Terminals Holding, qui a promis de moderniser les infrastructures de l’aéroport de Moroni sous la houlette d’une co-entreprise formée par l’Etat comorien et les émiratis et qui porte le nom de Terminals Airport Moroni Management. Il est dirigé depuis le 1 juin par le mauricien, Heman Koomar Lollbeharree. Quant aux aéroports secondaires, ils restent sous la supervision de l’Etat comorien.

Un scootériste décède suite à un accident de la route à Kawéni

Ce vendredi 13 juin, vers midi, un accident de la route mortel survenait sur la RN1 à Kawéni, en face d’EDM, entre un scooter et un véhicule. Une enquête est actuellement menée par le commissariat de Mamoudzou.

Les premières investigations ont mis en évidence que le conducteur du scooter, salarié et père de deux enfants, a perdu le contrôle de son véhicule en voulant doubler un camion et, dans cette manœuvre, a chevauché un terre-plein central avant de se faire percuter par une voiture se trouvant dans le sens normal de la circulation. Malgré les soins prodigués par les pompiers, il est décédé des suites de ses blessures. L’éthylotest de la victime s’est avéré négatif. L’enquête se poursuit pour confirmer ces hypothèses.

Modification des horaires de collecte des déchets dans les secteurs Nord et Centre de Mayotte

La Communauté d’agglomération de Dembéni Mamoudzou informe les habitants que, à compter de ce lundi 16 juin 2025, les horaires de collecte des déchets ménagers dans les secteurs Nord et Centre, de Kawéni à Vahibé, seront exceptionnellement modifiés. Le démarrage de la collecte se fera désormais à partir de 14h, en raison des contraintes d’organisation et d’accessibilité consécutives au passage du cyclone Chido. La Cadema remercie les habitants pour leur compréhension et les invite à sortir leurs déchets en tenant compte de ces nouveaux horaires

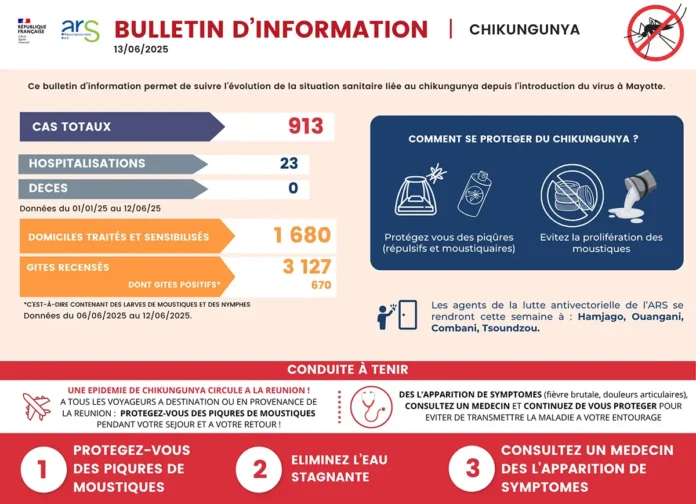

A Mayotte le chikungunya circule désormais sur l’ensemble du territoire avec “une intensité élevée”

Mayotte reste en phase épidémique de chikungunya depuis le 27 mai 2025, confirmant une circulation virale active et étendue sur l’ensemble du territoire. Dans son bulletin hebdomadaire publié le 13 juin, l’Agence régionale de Santé (ARS) comptabilise 913 cas, soit près de 170 de plus que la semaine dernière. Depuis le mois de janvier, il y’a eu 23 hospitalisations et 0 décès. La circulation du chikungunya demeure active sur l’ensemble du territoire, avec une intensité élevée notamment dans plusieurs communes en dehors des principaux foyers épidémiques de Mamoudzou, Pamandzi et Dzaoudzi, jusque-là moins touchées. Santé publique France note “une sous-estimation possible de la situation épidémiologique liée à l’absence de recours systématique aux tests de confirmation biologique en médecine de ville et aux urgences, ainsi qu’à un recours limité aux soins pour une partie de la population.”

A Mayotte, Chido et Dikeledi ont créé un contexte favorable à la circulation de la leptospirose

début de l’année, en 2024, 128 cas avaient été décomptés. “À Mayotte, des cas de leptospirose sont rapportés toute l’année mais une recrudescence est observée en fin de saison des pluies entre février et mai”, indique Santé publique France dans son bulletin épidémiologique. Localement, le principal réservoir de la bactérie identifié est le rat. Le passage sur Mayotte du cyclone Chido en décembre 2024 et de la tempête tropicale Dikeledi en janvier 2025 ont créé un contexte particulièrement favorable à la circulation de la maladie : inondations, engorgement des cours d’eaux et présence élevée de déchets pouvant attirer les rongeurs vecteurs de cette maladie à proximité des habitations. Depuis le début de la circulation du chikungunya dans le département, un protocole de surveillance renforcée des syndromes dengue-like (SDL) a été mis en place pour détecter une infection au chikungunya. L’ensemble des prélèvements réalisés et analysés au CHM intègre la recherche systématique des quatre infections suivantes : chikungunya, dengue, fièvre de la vallée du Rift et leptospirose. “Il est donc possible que les cas de leptospirose aient été mieux diagnostiqués en 2025 ”, souligne Santé publique France. “En conclusion, bien qu’on enregistre en 2025 un nombre historique de cas confirmés de leptospirose depuis la mise en place de la surveillance de la leptospirose en 2008, le taux d’incidence reste dans les moyennes hautes observées sur la période. Le nombre de cas élevé par rapport aux années précédentes peut refléter une plus grande exposition aux leptospires du fait des conséquences de Chido et Dikeledi mais résulte sûrement également d’un meilleur diagnostic de la leptospirose par rapport aux années précédentes du fait de la circulation active du chikungunya”, observe les épidémiologistes.

Reconstruction : six mois après Chido, les Mahorais toujours debout, malgré tout

Toitures bâchées, maisons abîmées, entreprises à l’arrêt, familles sans réponse. Six mois après le cyclone Chido, la vie est loin d’avoir repris normalement pour beaucoup. Les Mahorais attendent encore les aides, les assurances, ou simplement un coup de main pour rebâtir. Malgré les situations compliquées, la solidarité continue. Mais la population s’impatiente : Mayotte a besoin qu’on l’écoute et qu’on l’aide.

À Doujani, Halima vit depuis six mois dans une maison à moitié détruite. « On a rempli les papiers, on a attendu l’expert… mais depuis, plus rien », raconte-t-elle. Sa famille dort dans une seule pièce, protégée par une bâche en plastique. L’assurance a accusé réception du dossier, mais aucune somme n’a encore été versée. « Sans argent, on ne peut rien réparer. On vit comme on peut », dit-elle.

Cette situation est loin d’être isolée. Partout sur l’île, des familles attendent encore la visite d’un expert, la validation d’un devis ou simplement une réponse à leur dossier. Chez certains, c’est l’incertitude qui domine : les documents sont-ils complets ? Le contrat couvre-t-il vraiment les dégâts ? Dans l’urgence, beaucoup ont signé des contrats d’assurance sans bien en comprendre les conditions.

« Il y a un vrai manque d’accompagnement », regrette Djibril, un travailleur social au sein du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Koungou. « Les démarches sont compliquées, souvent numériques, alors que beaucoup de sinistrés n’ont pas accès à internet ou ne savent pas comment constituer un dossier solide. »

« Certains experts n’ont pas pu se déplacer »

Du côté des assureurs, on reconnaît la complexité de la situation. À la GMF de Mamoudzou, un conseiller, qui préfère rester anonyme, confirme : « La catastrophe a touché énormément d’assurés en même temps. On a été submergés de déclarations, souvent incomplètes ou avec des justificatifs difficiles à obtenir localement. Certains experts n’ont pas pu se déplacer dans les temps à cause des routes coupées. Et parfois, les clients ne savaient pas qu’ils n’étaient pas couverts pour certains types de dommages. »

Les artisans, eux aussi, subissent les conséquences de cette lenteur. Toiture, plomberie, maçonnerie… les demandes de travaux sont nombreuses, mais les paiements tardent. « Les clients n’ont pas l’argent, alors les chantiers ne démarrent pas », explique Youssouf, un artisan de Mamoudzou. « Et nous, on ne peut pas avancer les frais. »

À ces blocages s’ajoute la difficulté à obtenir des matériaux, acheminés avec retard ou devenus plus chers depuis la catastrophe. Le manque de coordination entre les compagnies d’assurance, les services de l’État et les collectivités ralentit davantage le processus.

Six mois après Chido, la nature de Mayotte fait face à plusieurs dangers

Six mois après le passage du cyclone Chido, la végétation mahoraise donne des signes de reprise. Mais cette renaissance reste inégale et menacée par les espèces exotiques envahissantes (EEE) et l’appropriation illégale des terres.

« Il y a eu de la repousse », constate Michel Charpentier, président de l’association Les Naturalistes. Mais cette renaissance de la végétation mahoraise six mois après le passage de Chido est assombrie par différentes problématiques. Les premières observations montrent en effet des repousses, mais surtout une prolifération d’espèces exotiques envahissantes (EEE), comme le Lantana camara, la liane avocat marron ou encore le tabac boeuf. Ces espèces pionnières prolifèrent vite et leur expansion met en danger les plantes endémiques de l’archipel.

Du côté du Groupe d’étude et de protection des oiseaux de Mayotte (Gepomay), on s’est dores et déjà attaqué au tabac boeuf par exemple, présent aux abords du Lac Karihani, à Tsingoni. Son directeur, Émilien Dautrey, détaille une stratégie en deux temps : « On arrache ce qui peut l’être, et on aide les repousses naturelles à s’implanter. L’idée, c’est de sauver les espèces endémiques. » Mais il s’agit d’un travail colossal qui ne peut être répété à grande échelle sur l’ensemble de l’île dans l’immédiat. Le Gepomay recherche d’ailleurs des bénévoles pour l’aider dans ses missions de terrain.

Espèces et occupations envahissantes

L’urgence ne concerne pas que les espèces envahissantes : des enjeux humains et fonciers pèsent sur les zones forestières dégagées par le cyclone. « Le déboisement a libéré des terrains convoités par des agriculteurs, souvent illégaux », alerte Michel Charpentier. Le manque de moyens humains complique les contrôles et pour l’heure, le président des Naturalistes confie que le gouvernement n’a pas apporté de réponses satisfaisantes jusque là. Et l’absence de l’environnement dans le texte du projet de loi de refondation pour Mayotte lui fait craindre que ces questions ne seront pas prises au sérieux.

Selon lui, trois options s’offrent à l’île : « Soit on ne fait rien et on observe l’évolution naturelle. Soit on lutte contre les EEE déjà bien implantées. Soit, dans certains cas, on replantera, mais ce n’est pas l’option prioritaire. » En effet, dans certains cas, l’arrachage d’EEE à ce stade pourrait porter préjudice aux espèces endémiques en pleine repousse. Par exemple, certaines lianes crééent de l’ombrage, nécessaire depuis la chute des arbres.

Un diagnostic approfondi est en cours et doit être fait pour chaque zone, afin de trouver la réponse adaptée. Une attente nécessaire d’autant plus que la saison sèche sera décisive pour connaître ce qui a repoussé durablement ou non.

Parcoursup: le soulagement ou la désillusion pour les élèves de terminale du lycée des Lumières

Les premiers résultats de Parcousup sont tombés le 2 juin dernier et les élèves sur liste d’attente patientent dans l’angoisse, les résultats arrivant au compte-goutte. Au lycée des Lumières, certains élèves sont soulagés, quand d’autres attendent encore…Tous ont en tout cas le désir de quitter Mayotte au moins le temps de leurs études afin de « découvrir le monde ».

« Je suis contente du résultat de parcoursup : j’ai été acceptée dans une double licence maths/physique-chimie à l’université Gustave Eiffel en région parisienne », raconte Sonia, élève de terminale au lycée des Lumières. Une excellente nouvelle pour la jeune fille dont c’était le premier vœu sur Parcoursup, mais qui était 58ème sur la liste d’attente. Un peu timide, mais loquace une fois lancée, elle nous a évoqué son enthousiasme à l’idée de se rendre dans l’Hexagone pour ses études car elle n’avait jamais eu l’occasion de quitter Mayotte jusqu’à présent. « J’ai besoin de découvrir d’autres endroits, mais mon rêve est de revenir ensuite travailler à Mayotte en tant qu’ingénieure dans le génie civil », détaille-t-elle. Tous les élèves de terminale interrogés nous ont d’ailleurs fait part de leur envie de voyager, pas seulement dans l’Hexagone, mais « autour du monde ». Si plusieurs filières d’études supérieures ont été ouvertes ces dernières années à Mayotte, la plupart des jeunes ont envie de « découvrir de nouveaux horizons », quitte à revenir sur leur île une fois leurs études terminées.

Pour Isaac, les résultats de Parcoursup se sont révélés très satisfaisants également : tous ses vœux ont été acceptés ! Le jeune homme a toutefois changé d’avis entre-temps. « J’avais demandé des BTS, mais finalement j’ai envie d’aller en licence d’informatique à Angers. Je vais donc formuler ce vœu lors de la phase complémentaire », explique-t-il. Isaac et Sonia ont de la famille dans les régions de l’Hexagone choisies, ce qui facilitera leur adaptation. C’est en effet souvent l’isolement qui, ajoutée au changement radical de climat et de mode de vie, explique en partie l’échec d’un grand nombre d’étudiants mahorais en première année d’études supérieures.

Les mitigés…et les désillusionnés de Parcoursup

Tous les élèves n’ont malheureusement pas la chance de voir leur premier vœu accepté par la plateforme d’inscription en ligne. Nilam, par exemple, a été acceptée en licence de psychologie et en licence Accès Santé à Toulouse, mais elle est déçue. « Ce n’est pas ce que je voulais », confie-t-elle. Souhaitant devenir chirurgienne orthopédique, la jeune fille souhaitait intégrer une licence « PASS », mais n’a eu que des licences « LAS ». « Aujourd’hui il y a deux voies pour faire des études de médecines, ce sont chacune des doubles licences, mais la licence PASS met l’accent sur les études de santé tandis que la LAS met l’accent sur l’autre domaine choisi. On a donc plus de chances de réussir le concours pour entrer en médecine en intégrant une licence PASS », explique Nilam. Pour l’instant, elle attend donc les résultats de ses autres vœux. « La psycho, j’aime bien, mais pour moi c’est plus « un plan B » en cas d’échec au concours de médecine, par exemple », affirme-t-elle. Soundoussia est, elle aussi, en attente de réponse pour les licences PASS, mais elle a accepté pour le moment de faire un IUT santé à La Réunion. « Je voulais m’assurer au moins une filière dans la santé », raconte-t-elle. « Et ça me permettra d’apprendre à mieux m’organiser pour retenter d’obtenir une place en licence PASS l’année prochaine », développe celle qui rêve de devenir médecin sans frontières.

Enfin, il y a les « désespérés » de Parcoursup. « Pour moi, c’est une désillusion totale », se lamente Ikram. « J’ai eu 18 vœux refusés et 18 vœux en attente. Je ne m’attendais vraiment pas à ça », se plaint-il en déclarant qu’il se lève chaque matin avec l’espoir de voir enfin l’inscription « admis » mentionnée sur la plateforme. Le jeune homme explique ces nombreux refus par le fait d’avoir des résultats moyens dans les matières autres que ses spécialités SVT et physique. Souhaitant devenir ingénieur en génie civil, il avait demandé principalement des bachelors universitaires de technologie (BUT) et des brevets de technicien supérieur (BTS), mais aussi des licences en SVT, en guise de « plan B ». N’ayant toujours rien pour le moment, il se sent perdu. « Si je n’ai toujours rien à la fin, le RSMA sera peut-être mon dernier recours », lance-t-il sans grand enthousiasme.

La phase complémentaire de Parcoursup s’est ouverte ce mercredi 11 juin et court jusqu’au 9 septembre. Étant réservée prioritairement à ceux n’ayant pas encore trouvé de formation post-bac, les élèves comme Ikram ont encore une chance de décrocher une formation qui leur convienne.