La ville de Mamoudzou a pour ambition de redorer l’image du village de Kaweni. Mais elle ne compte pas y arriver seule, la population est mise à contribution. La commune chef-lieu appelle la population à émettre leurs avis, à proposer des idées pour le renouvellement urbain de Kaweni avant le début des travaux. La concertation tourne autour de quatre projets : l’aménagement d’îlots dits de « respiration » autour des mosquées du Vendredi, la création de cheminements et d’espaces publics refuges dans le quartier de Mahabourini, la création d’un lieu public partagé et l’aménagement des abords d’une opération de 36 logements. La concertation s’étend sur deux mois, à partir du 13 décembre 2021 jusqu’au 11 février 2022. Un registre sera mis à disposition de la population à l’accueil de l’hôtel de ville de Mamoudzou, ainsi tous ceux qui le souhaitent pourront mettre à l’écris leurs remarques et observations. Il est également possible de les envoyer par mail à l’adresse npru@mamoudzou.yt

Une élève poignardé au lycée de Kahani par un camarade

Ce lundi 6 décembre, en début de matinée un élève du lycée de Kahani a été poignardé avec un couteau au sein même de l’établissement par l’un de ses camarades. Les faits se sont déroulés dans les toilettes. La victime est blessée à l’omoplate, mais selon le recteur de l’académie de Mayotte son pronostic vital n’est pas engagé. L’auteur des faits a été interpelé et mis en garde. Il s’agit d’un élève du lycée de Kahani. « C’est un incident très localisé, les cours ont continué normalement », assure Gilles Halbout. L’enquête est désormais dans les mains de la gendarmerie. Le représentant de l’académie de Mayotte insiste sur les mesures de sécurité mises en place dans cet établissement. « Il y a des fouilles à l’entrée, on fait de la prévention, un hélicoptère a survolé la zone toute la journée, qu’est-ce que vous voulez que l’on fasse de plus ? » interroge-t-il sans réellement attendre de réponse. Le lycée de Kahani inquiète le rectorat qui a décidé de prendre des mesures exemplaires. Le recteur demande une extrême fermeté dans les conseils de discipline. « L’établissement doit retrouver une dynamique pédagogique plutôt que d’être tout le temps dans la gestion de crise », lance Gilles Halbout.

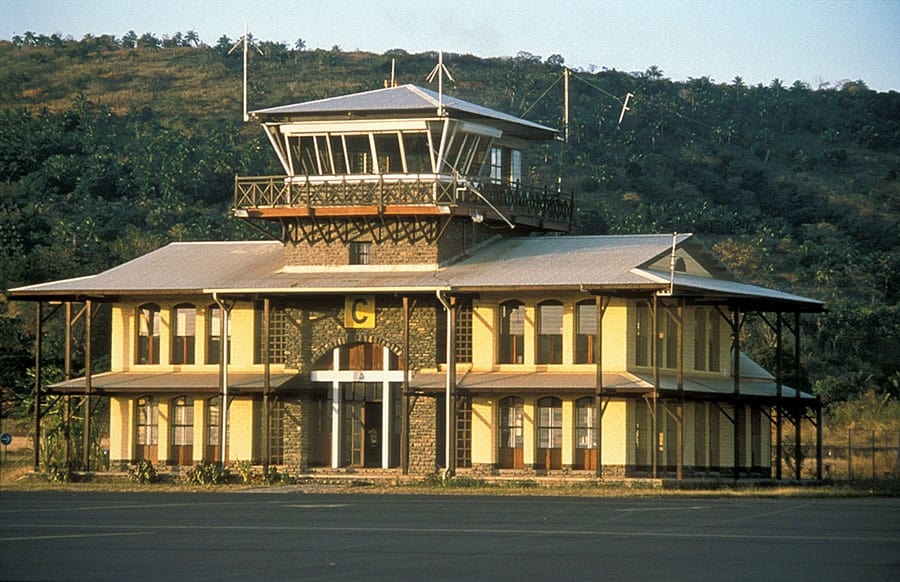

Nouveau décollage pour Ewa Air

La compagnie aérienne Ewa Air prend un nouveau départ à partir de ce mois de décembre 2021. Elle desservira l’île de La Réunion deux fois par semaine ainsi que Maurice à partir du premier semestre 2022. Ewa Air veut se positionner en tant que leader aérien dans la région, pour cela elle met en place toute une stratégie lui permettant de proposer des prix compétitifs jamais vus à Mayotte.

Un vol direct Mayotte-Réunion à des prix qui défient toute concurrence. C’est le défi que se lance Ewa Air. Le président directeur général de la compagnie aérienne a présenté ce lundi matin ses nouvelles ambitions à la presse. Marie-Joseph Male voit les choses en grand. Après avoir desservi les Comores, Madagascar et Dar es Salam depuis huit ans, Ewa Air va se poser sur le sol réunionnais à compter du 21 décembre 2021. Dans un premier temps les vols en provenance de Mayotte iront à l’aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre, une destination judicieusement choisie. « On sait qu’il y a une forte concentration de la communauté mahoraise vers le sud de La Réunion. Ces vols leur faciliteront les déplacements, ils n’auront plus besoin d’aller jusqu’à Saint-Denis », souligne Marie-Joseph Male.

Mais Ewa Air ne se cantonne pas à l’île de La Réunion. La compagnie envisage également d’effectuer des voyages à destination de Maurice en partant de Mayotte dès le premier semestre de l’année prochaine. « Maurice sera un vrai challenge parce que les conditions là-bas sont plus draconiennes », reconnait le PDG d’Ewa Air. De ce fait, la compagnie n’a pas encore eu toutes les autorisations lui permettant de se poser sur le territoire. Cependant ses responsables ne perdent pas espoir et promettent deux vols directs par semaine à destination de Maurice. Une proposition alléchante quand on sait que l’escale à La Réunion pour aller à Maurice peut durer plusieurs longues heures. À cela s’ajouteront les vols ponctuels pour le Moyen-Orient, notamment l’Arabie Saoudite pendant les périodes de pèlerinages musulmans.

Des prix compétitifs

Il n’est pas rare de voir des prix de billets pour l’île de La Réunion avoisinant les 700€ pendant les périodes de vacances scolaires. Une situation qui ne permet pas à tous les Mahorais de voyager. Ewa Air veut y remédier en proposant des tarifs compétitifs et abordables. La compagnie établit cinq types de tarifs pour La Réunion : 129€, 149€, 250€, 340€ et 410€ pour un aller retour toutes taxes comprises. « Ce sont des tarifs fixes, ça n’ira jamais au dessus. Ceux de Maurice seront dans les 410-450€ aller retour on n’ira pas au-delà non plus », promet Marie-Joseph Male. Ils varieront selon les périodes, les prix des billets seront naturellement plus élevés pendant la haute saison. Pour que la compagnie puisse suggérer cette gamme de prix, elle doit baisser les coups. Par conséquent, seule la classe économique est disponible, et les bagages en soute ne sont pas inclus dans les prix. Pour en rajouter un de 23 kilos, il faudra compter 50€ pour le premier et 70€ pour le deuxième.

Si tout cela est rendu possible c’est notamment grâce à la nouvelle acquisition d’Ewa Air. « Nous avons loué un avion à Air Austral, un Boeing 737 qui va permettre la phase de transition de la compagnie c’est-à-dire une montée en puissance moins risquée », explique le PDG. L’appareil à 183 places a un périmètre de vol assez étendu. Il peut aller jusqu’au Moyen-Orient et en Afrique australe. « Il a une dizaine d’années et dans le monde de l’aviation c’est jeune », précise le dirigent de la compagnie comme pour faire taire les rumeurs affirmant qu’il s’agit d’un vieil appareil d’Air Austral. « Ewa arrive à un moment où il y a une volonté de trouver une solution mahoraise. On veut réaffirmer notre encrage et notre appartenance à Mayotte », ajoute Marie-Joseph Male. L’opération de reconquête est donc lancée pour Ewa Air.

L’avenir environnemental de Mayotte s’organise en réseau

Le 30 novembre ainsi que les 1er et 6 décembre 2021 à la MJC de Dembéni, avaient lieu les deuxièmes assises de l’éducation à l’environnement et au développement durable de Mayotte. Un événement organisé par le réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable 976 (EEDD) et porté par la fédération Mayotte Nature Environnement.

“Echange, valorisation, action”, voilà les maîtres mots de cette seconde édition des assises du réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable 976 (EEDD). Mais alors quelles sont les valeurs du réseau EEDD ? “Valorisation du développement durable, protection de l’environnement quel que soit le milieu, éducation à l’environnement et au développement durable pour tous les publics, le respect et la bienveillance entre les membres, la mutualisation de pratiques et enfin la neutralité syndicale, politique et cultuelle”, énumère Manuella Grimault coordinatrice de ce réseau au sein de l’association Mayotte Nature Environnement. Lors des assises 2021, les organisateurs ont accueilli au total une centaine de personnes et pas moins d’une cinquantaine de structures différentes. Les 30 novembre et 1er décembre les assises ont été l’occasion de réunir un large public au détour de six ateliers thématiques destinés à éveiller les consciences et rassembler les Mahorais autour de la question de la préservation de leur île.

Les jeunes au service de la nature

Mardi dernier, les élèves en première année de BTS Économie sociale familiale (ESF) du lycée de Bandrélé ont participé à l’atelier intitulé “Jeunes militants EEDD”. L’objectif ? Ouvrir les yeux aux jeunes générations sur les problématiques environnementales à Mayotte afin de pouvoir lister des actions militantes à mettre en œuvre. Parmi eux, Houssianti, revient sur son expérience “J’ai trouvé ces ateliers très enrichissants. Nous avons pu échanger sur des sujets et donner notre avis. Cette intervention a également été l’occasion de proposer des actions à mettre en place et j’espère qu’elles pourront voir le jour”, affirme la jeune étudiante. Encadrés par Paul CLOUET chargé de projet animation au sein de l’association des Naturalistes de Mayotte, les élèves ont pu se creuser les méninges et réaliser six cartes mentales sur les thématiques : Eau, forêt, mangrove, lagon, déchets et risques naturels.

“La première étape, consistait en l’écriture de mots en lien avec la thématique au stylo noir. La deuxième était d’écrire des problématiques et actions néfastes en rouge en les liant avec les mots. Et durant la troisième phase il fallait désigner des actions pouvant résoudre les problématiques”, précise en bon professeur l’animateur des Naturalistes de Mayotte.

Au total, une quarantaine de personnes ont pu participer à cet atelier. Aujourd’hui tous espèrent se rassembler à nouveau afin de s’orienter vers des actions militantes en rapport avec les résultats obtenus. Alors à quand la création d’une équipe de jeunes militants EEDD ? Peut-être en 2022…

Avec le CPCA la lutte contre les violences conjugales progresse à Mayotte

Lundi 6 avait lieu l’inauguration du premier centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) du 101ème département français. Un dispositif visant à favoriser la prévention du passage à l’acte et de la récidive des conjoints violents.

Six places d’accueil, une psychologue, un assistant social et bientôt un éducateur spécialisé, le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) est fin prêt. Cofinancé par le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances et l’Agence régionale de Santé, ce lieu d’accueil est opérationnel depuis le 15 octobre à Mayotte. Un projet porté sur l’île aux parfums par l’association Mlezi Maoré en réponse à un appel à projet lancé par le ministère. Ce lieu se plie à un cahier des charges national au respect duquel veille la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE). Ce lundi, Thierry Suquet, préfet de Mayotte a officiellement inauguré le centre situé à Tsoundzou Un grand pas dans la lutte contre les violences conjugales sur l’île aux parfums.

Un lieu de vie et de prise en charge

Le centre propose aux auteurs de violences conjugales un accompagnement psychothérapeutique et médical mais aussi socioprofessionnel visant notamment à l’insertion à l’emploi. “Au sein du CPCA, j’organise des journées de responsabilisation à destination des auteurs de violence conjugale”, explique la psychologue rattachée au centre d’accueil. “L’objectif de ces ateliers est de faire prendre conscience aux auteurs de la gravité de leurs actes mais aussi éviter les passages à l’acte, apprendre à gérer sa colère et surtout prévenir la récidive.” Dans un cadre serein et auprès de professionnels du milieu médico-social, les auteurs de violences pourront se rendre sur les lieux de leur propre initiative ou à la suite d’une décision de Justice. Ainsi, le tribunal, les forces de gendarmerie et de police et les associations d’aides aux victimes travailleront main dans la main pour protéger les victimes et mettre en place un suivi des auteurs.

Un programme national

Le 25 novembre dernier avait lieu la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une inauguration qui n’arrive alors pas par hasard et qui s’inscrit dans le cadre d’un processus gouvernemental. “La création de centres de prise en charge des auteurs de violences a été identifiée comme un nouvel outil pour lutter contre les violences conjugales et figure parmi les 46 mesures du Grenelle sur les violences conjugales”, explique Roukia Lahadji, présidente de l’association Mlezi Maoré. En effet, face à la gravité et à l’ampleur de ce phénomène, la prévention et la fin du cycle des violences constituent un enjeu essentiel des politiques publiques sociales, judiciaires et sanitaires sur l’ensemble du territoire national. En France, tous les trois jours une femme décède sous les coups de son conjoint. Une situation intolérable qu’il est urgent de voir changer.

Les acteurs environnementaux de Mayotte récompensés samedi soir

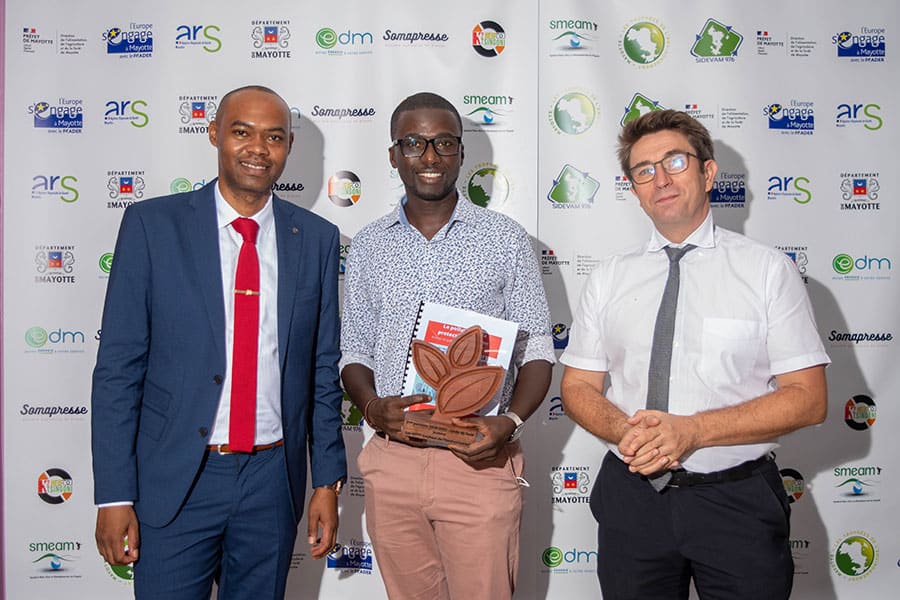

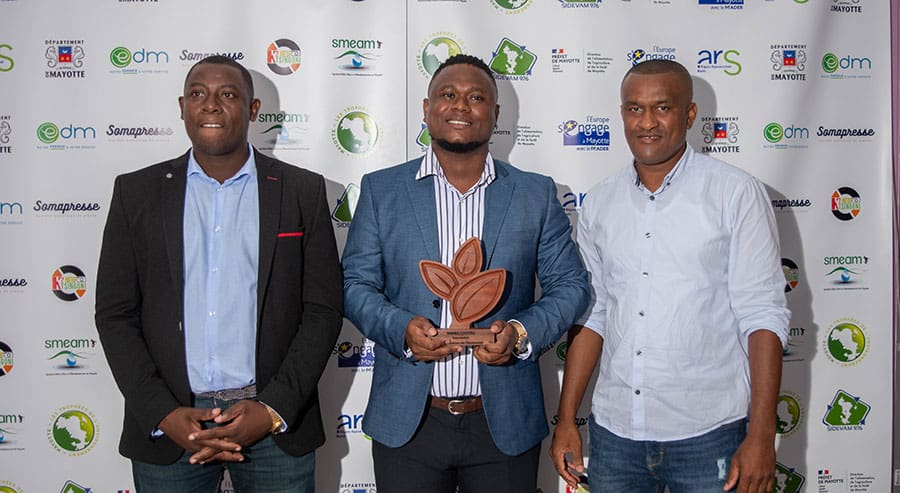

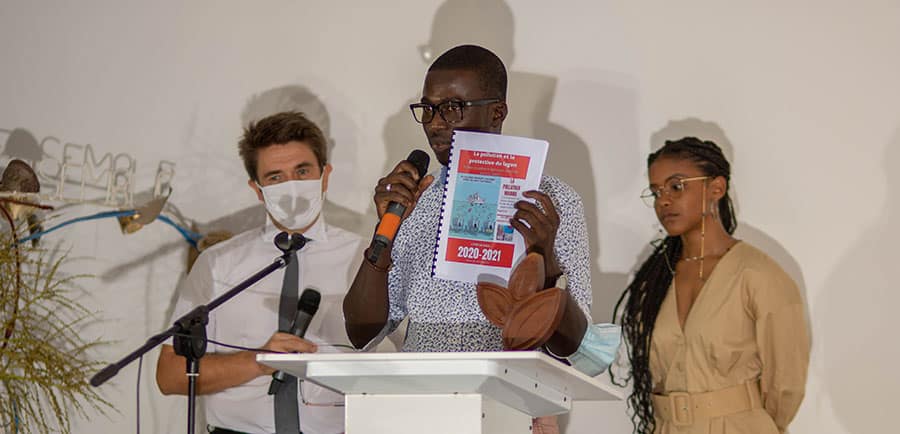

Les 3 et 4 décembre 2021 avait lieu la troisième édition des trophées mahorais de l’environnement organisée par la société d’édition Somapresse. Table ronde, conférence, débat et remise de prix… La fin de semaine était chargée pour les acteurs environnementaux de l’île.

“Et la personnalité environnementale de l’année est…Boina Said Boina !” À l’image du directeur de l’association mangrove environnement, les Mahorais qui participent activement à la préservation de l’île aux parfums se sont vus récompenser lors de cette troisième édition. Alors parmi les 150 personnes massées dans la salle polyvalente du collège de Majicavo samedi soir, il y a eu des heureux, mais aussi des déçus. “Je suis ravi d’avoir remporté ce prix”, lance Boina Said Boina avec un large sourire. Avant d’ajouter : “Maintenant, nous nous devons de continuer nos actions et nos efforts pour pouvoir honorer ce titre.” Non loin de là, Faissal Said Adinane, le président de Randoclean, reste quant à lui très fair play “Nous n’avons pas remporté de trophée cette année, mais nous allons nous retrousser les manches pour rafler la mise l’année prochaine !”, s’amuse l’enseignant. Une remise de trophées qui se voulait également être un lieu d’échanges entre les différents acteurs du territoire sensibles au patrimoine naturel de l’île au lagon.

Du beau monde et un seul objectif

Aujourd’hui, Mayotte a beaucoup de travail à accomplir en termes de préservation et de valorisation de l’environnement. Sensibilisation, recyclage, énergies renouvelables, collecte et tri des déchets… Autant d’actions à mettre en œuvre dans le 101ème département. Heureusement, certains n’ont pas attendu pour se retrousser les manches et envisager dès à présent la façon de lutter efficacement pour la préservation de notre île au travers de petites actions quotidiennes, mais aussi par la mise en place de grands projets.

Pour la troisième année, la Somapresse a décidé avec ses partenaires, de récompenser et de valoriser les actions menées par les différents acteurs de l’environnement de la vie mahoraise. Élus du conseil départementale, maires, représentants et directeurs du Sidevam, de la CRESS, de la Deal, le recteur et ses inspecteurs d’académies mais aussi les présidents des communautés de communes, des associations de l’île ou encore des entrepreneurs… La soirée de samedi a été le lieu de rendez-vous des têtes pensantes de l’île aux parfums.

Tout au long de la soirée, les lauréats des cinq catégories (scolaires, entreprises, personnalités, associations et collectivités), ont pu monter sur l’estrade et se voir gratifier d’un trophée en bois brut représentant une jeune pousse. Tout comme cette plante en devenir, les gagnants mais aussi l’ensemble des Mahorais devront continuer leurs efforts pour offrir à Mayotte un avenir plus vert.

Une conférence-débat en amont de la grande soirée

Des débats et des idées. Voilà qui résume bien la table ronde qui rassemblait divers acteurs environnementaux du 101ème département français vendredi matin au collège de Majicavo. À 9h, tous ont pris place dans la grande salle polyvalente de l’établissement pour trois heures d’intervention ponctuées de questions-réponses avec l’assemblée. Le thème du jour ? « L’impact de la démographie croissante sur l’environnement à Mayotte« . Une thématique qui a inspiré l’association Nayma, le Sidevam 976, le Gepomay et l’association Oulanga Na Nyamba, tous venus pour présenter leurs structures et leurs actions en faveur du patrimoine naturel mahorais. Un séminaire organisé par la Somapresse et dont le but était de mettre en avant les initiatives locales qui fleurissent à Mayotte et offrir à un large public un lieu d’échanges. Une matinée placée sous le signe de cohésion et qui a vu émerger des pistes pour préserver la biodiversité exceptionnelle de l’île aux parfums.

? Les grands gagnants 2021 :

Dans la catégorie association : Wenka Culture

Dans la catégorie entreprise : May Lav eco

Dans la catégorie collectivité : Communauté de Communes de Petite-Terre

Dans la catégorie scolaire : Seconde parcours 2020-2021 du lycée de Sada

Dans la catégorie personnalité : Boina Said Boina

Le CROS de Mayotte souhaite promouvoir les femmes au sein des associations sportives

Entre les mois d’octobre et de novembre 2021, le comité régional olympique et sportif de Mayotte a organisé une formation CFGA (certificat de formation à la gestion associative) spécialement conçue pour aider les femmes à accéder à des postes de dirigeantes au sein des associations sportives de l’île. Ce CFGA a été sélectionné suite à un appel à projets lancé par la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Mayotte.

Ce n’est un secret pour personne : très peu de femmes occupent des postes de dirigeantes au sein des associations sportives. Si ce fait est général en France, il est encore plus marqué à Mayotte, société musulmane dans laquelle, traditionnellement, les femmes régnaient sur la sphère domestique et les hommes sur le monde extérieur. Bien évidemment, cette réalité n’est pas une particularité du monde du sport, mais s’étend à quasi tous les domaines de la société. La DRDFE, service déconcentré du secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes, rattaché au premier ministre à l’échelle nationale et la à préfecture de Mayotte à l’échelle locale, s’appuie en effet sur les structures associatives locales pour impulser des actions promouvant les droits des femmes et l’égalité, ceci en finançant tout ou une partie de leurs projets. Cette année, c’est le comité régional olympique et sportif de Mayotte qui a répondu à son appel à projet en proposant une formation CFGA exclusivement conçue pour aider les femmes à accéder à des postes de dirigeantes au sein des associations sportives de l’île.

Donner des outils aux femmes pour s’imposer

Entre les mois d’octobre et de novembre 2021, ce sont dix femmes qui ont participé à cette formation à la gestion associative dans le but, à terme, d’avoir les bons outils psychologiques et comportementaux pour accéder un jour aux postes de dirigeantes d’associations sportives. Le patriarcat régnant tout particulièrement dans le monde du sport fait bien souvent qu’inconsciemment les hommes laissent rarement les femmes accéder à ces postes à responsabilité. L’éducation qu’on donne aux femmes à Mayotte, souvent encore très traditionnelle, ne leur donne pas assez de confiance en elles et d’outils pour pouvoir s’imposer face aux hommes puisqu’on leur inculque plutôt la nécessité d’être dans une forme de soumission par rapport aux hommes, et tout particulièrement leurs maris. Ce CFGA leur a donc donné des billes pour apprendre à ne plus « s’écraser » face aux tentatives de domination des hommes.

La formation s’est déroulée en plusieurs sessions et a été plutôt intensive. En effet, l’une d’elle s’est déroulée sur cinq jours au Gîte Le Relais Forestier à Combani de 7h à 18h. Par ailleurs, pendant deux demi-journées, les dix stagiaires sélectionnées ont pu assister à une visio-conférence avec Femix’sports, une association nationale réputée, créée en 2000 pour promouvoir les femmes dans le sport. Ses dirigeantes sont d’ailleurs à presque 100% des femmes. La partie théorique de la formation s’est achevée ce samedi 27 novembre et les stagiaires ont encore 20 jours de stage à réaliser au sein d’une association sportive avant de pouvoir obtenir leur diplôme. Afin de pouvoir réaliser le bilan de cette première CFGA Femmes Dirigeantes, le CROS Mayotte et la DRDFE ont organisé une conférence de presse à la préfecture de Grande-Terre. Les dix stagiaires présentes ont toutes affirmé, chacune à leur manière naturellement, que cette formation « leur avait donné une nouvelle vision de la notion de dirigeance ». Afin de les féliciter pour leur travail et leur assiduité à cette formation inédite sur l’île, une cérémonie en leur honneur a suivi cette conférence. À cette occasion, les dix futures dirigeantes d’associations sportives de Mayotte ont reçu une attestation de participation à cette formation, inédite sur l’île aux parfums.

Une pétition pour empêcher la traversée de 300 camions dans le village de Kangani

Le collectif des habitants de Kangani vient de lancer une pétition pour alerter sur l’exploitation d’une carrière de roches par Vinci. Un projet qui aurait pour conséquence le doublement du nombre de camions dans le village alors qu’une route de contournement est promise par la préfecture et la mairie de Koungou depuis plusieurs années.

« Les habitants sont résignés et considèrent que cela ne sert plus à rien de se battre. » À Kangani, la population vit au rythme des balais infernaux des camions et de la poussière quotidienne. Et depuis trois semaines plane la rumeur de voir Vinci « forcer le passage » du village en vue d’exploiter une carrière de roches. Pourtant, les services de l’État – préfecture et direction de l’équipement en tête – avaient promis en 2002 une nouvelle voie de contournement pour éviter ce désagrément. Un engagement réaffirmé en août 2020 après la signature d’un protocole d’accord. « Nous avons jusqu’au 12 décembre pour nous manifester. Après cette date, le dossier sera validé », interpelle Mathieu Lefevre, membre du collectif des habitants de Kangani à l’origine d’une pétition adressée le 29 novembre à Thierry Suquet, le délégué du gouvernement.

Le courrier en question rappelle la réglementation pour contrebalancer l’avis de mise à disposition. « Le plan d’aménagement durable prévoit que tout nouvelle carrière soit desservie directement par une voirie de niveau national ou départemental et ne pourra être située en continuité d’une zone d’habitat existante ou future. Quant au plan local d’urbanisme de la ville de Koungou, celui en vigueur prévoit textuellement que sont interdites dans la zone l’ouverture ou l’utilisation de carrières ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol. »

350.000 tonnes par an

Or, toujours selon le citoyen, Vinci envisage avec ce projet de concasser 350.000 tonnes de granit par an. Une activité similaire à celle d’IBS, qui aurait pour conséquence de porter à 300 le nombre de poids lourds en circulation chaque jour. « Quand deux camions se croisent, il n’y a plus de place pour personne…Même le piéton peut se faire écraser. » À travers ces chiffres, Mathieu Lefevre espère éveiller les consciences. Seul hic : les signataires ne se bousculent pas au portillon ! « Il ne faut pas attendre qu’un drame se produise pour réagir ! » En coulisse, les villageois ne comptent pas rester les bras croisés pour autant. En effet, une action coup de poing serait en préparation pour jeudi prochain.

En attendant une réaction de son voisinage, le farouche opposant reste en alerte. « Il est incompréhensible que ce dossier ait été traité dans le plus grand secret. En faisant bénéficier d’un tel traitement au projet de Vinci, cela revient à condamner la sécurité, la santé et le bien-être des habitants de Kangani. » Suffisant pour pousser les principaux concernés à faire machine arrière ? L’avenir le dira.

Destruction de cultures illégales en forêt de Combani et Maévadoani

Le lundi 22 et le mardi 23 novembre, dans le cadre du plan d’actions établi par la mission inter-service de l’eau et de la nature de Mayotte (MISEN 976), les agents du conseil départemental, de l’office national des forêts (ONF) et de la direction départementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) ont détruit dans les forêts départementales de Combani et de Maévadoani ainsi que dans la forêt domaniale de Combani, avec l’appui de la gendarmerie nationale et de la police nationale, des cultures illégales d’une surface d’environ 5.5 hectares.

Ces actions menées régulièrement par le CD, l’ONF et la DAAF visent à préserver la forêt, l’environnement et la ressource en eau de Mayotte.

Une convention entre le Département et la ligue de football pour la mise en place de la section d’excellence sportive

L’adoption le 30 novembre dernier d’une délibération relative à la mise à disposition des locaux du centre Abdallah Mamy et des installations sportives du complexe de Cavani pour la ligue mahoraise de football, afin d’y développer une section d’excellence sportive scolaire, a donné lieu ce jeudi 2 décembre à la signature d’une convention au conseil départemental, en présence notamment du 1er vice-président Salime Mdéré, de la 4ème vice-présidente Zouhourya Mouayad Ben chargée des sports, de la culture et de la jeunesse, du conseiller départemental El-Anrif Hassani, et du président de la ligue de football de Mayotte, Mohamed Boinariziki.

« La signature de cette convention s’inscrit dans une démarche plus vaste visant à développer l’excellence sportive à travers des mesures concrètes comme la mise en place d’un programme d’accès au haut niveau, l’accompagnement des fédérations et le soutien des jeunes dans l’admission au sein des pôles espoir, la valorisation des champions et l’accompagnement à la reconversion ou encore le développement d’une coopération sportive durable avec les institutions sportives et collectivités partenaires », a indiqué la vice-présidente. Elle a également rappelé la volonté du conseil départemental de permettre au territoire de donner à sa jeunesse des horizons meilleurs et des perspectives en termes de développement local. À cet effet, la collectivité a décidé de mettre à disposition de la ligue mahoraise de football les moyens suivants : un éducateur sportif, adjoint du directeur de la section d’excellence, détaché par la fédération française de football ; un quota de 24 lits au centre Abdallahh Mamy, pour accueillir un groupe de garçons et un groupe de filles ; le terrain de football et le gymnase, tous situés sur le site de Cavani pour la période 2022 à 2025.

Tourisme : faire de Mayotte un territoire attractif

Une réunion relative à la restitution des études préalables à la définition de zones d’aménagement touristiques s’est tenue le jeudi 2 décembre à la Chambre de commerce et d’industrie. Cette action est pilotée par le conseil départemental en partenariat avec l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, en concertation avec les différents acteurs économiques et touristiques du territoire.

La rencontre était présidée par la vice-présidente en charge du développement économique et de la coopération décentralisée, Bibi Chanfi avec, à ses côtés, la présidente de l’agence d’attractivité et de développement touristique (AaDTM), Zaounaki Saindou et le 1er vice-président en charge de l’aménagement du territoire, des infrastructures et du foncier, Salime Mdéré. Cette étude s’inscrit parmi les objectifs du schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) voté par le Département en 2019, avec pour ambition le développement du tourisme durable à Mayotte en offrant des produits touristiques qui s’adressent à la fois à une clientèle extérieure et aux Mahorais.

Comme l’a souligné la vice-présidente, « le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de Mayotte, validé en 2020, a confirmé un positionnement éco-touristique moyen/haut de gamme permettant de maximiser les retombées économiques, tout en préservant les richesses du patrimoine environnemental mahorais ». Après la validation des propositions des sites départementaux et leur inscription au schéma d’aménagement régional, la prochaine étape sera « le terrain » avec plusieurs objectifs à atteindre.

Visite de courtoisie de la présidente de la Cour nationale du droit d’asile

La Cour nationale du droit d’asile, compétente pour connaître des décisions relatives aux demandes d’asile, est une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette juridiction, placée sous le contrôle de cassation du Conseil d’État, a une compétence nationale. Sa présidente et conseillère d’État Dominique Kimmerlin a rendu, ce 3 décembre, une visite de courtoisie au président du Département Ben Issa Ousseni. Elle a annoncé qu’à compter de la semaine à venir, six nouveaux magistrats administratifs vont rejoindre le territoire pour statuer sur les demandes en instances (près de 1.500) ayant fait l’objet de refus de la part de l’OPFRA. Le président du conseil départemental a, de son côté, insisté sur la nécessité d’une stratégie nationale adaptée au cas de Mayotte, compte tenu de la situation particulière de l’île.

Zily, star mahoraise visant l’international

À l’occasion de la sortie de son dernier titre « Amani » (« la paix » en shimaoré) le 26 novembre dernier, nous avons posé nos questions à Zily, la star de la chanson mahoraise. Connue depuis de nombreuses années sur l’île aux parfums, cette autrice-compositrice-interprète s’inspire des musiques et chants traditionnels de Mayotte, où elle a grandi. Récemment, la chanteuse est passée à un style plus universel, tout en restant fidèle aux sonorités et aux thématiques qui lui sont chères. Une stratégie qui fonctionne parfaitement puisque « Tsika » (« J’étais »), le premier titre de son EP sorti en juin 2021, a cartonné sur les plateformes. Son nouveau titre suit le même destin puisqu’en cinq jours, il a été déjà vu plus de 135 000 fois. Rien d’étonnant à cela puisque ses paroles mettent en avant la force et la valeur des femmes, un sujet très actuel. Rencontre avec une artiste mahoraise partie à la conquête de l’Hexagone et de l’Afrique de l’Est.

Quel est le mon principal trait de caractère ?

S’il y a bien un trait de caractère qui me définit, c’est que je n’abandonne jamais. Quand j’ai un objectif en tête, c’est « Paka Mpakani« , comme on dit. Plus déterminée que moi, il n’ y a pas !

Quelle est ma principale qualité ?

J’aime les autres et le monde alors je dirais : généreuse et empathique. Oui, ça fait deux, mais pour moi, ces deux qualités vont ensemble.

Quel est mon principal défaut ?

Je suis perfectionniste. Dans la vie de tous les jours, quand je travaille, il faut que tout soit au plus près de la perfection, même si cela doit prendre des jours ou même des semaines, au grand dam de mon entourage !

Quelle est mon occupation préférée ?

Quand je ne travaille pas, et Dieu sait que je travaille beaucoup, je passe le reste de mon temps avec ma famille.

Quel est le rêve de ma vie ?

L’un de mes plus grands rêves est de faire connaître Mayotte, sa culture et ses traditions partout dans le monde, à travers ma musique.

Quel pays aimerais-je découvrir ?

Il y en a plusieurs. Le Sénégal, car je suis une grande fan de Mbalax [musique très rythmée du pays, NDLR] et j’espère pouvoir rencontrer des personnes qui pourront me faire découvrir un peu de ce qui est pour moi plus qu’un art. Le Nigéria aussi, car j’aime tout ce que ce pays dégage, tout ce que j’en entends, en termes de musique, mais aussi de business et de stylisme. Après tout, Lagos est considérée par beaucoup comme la capitale africaine de la mode. J’espère pouvoir m’y rendre, un jour ! Mais surtout, j’espère avoir la chance d’aller dans tous les pays de l’Afrique de l’Est : la Tanzanie, d’abord, et plus particulièrement Zanzibar, pour toutes ses similitudes avec la culture de Mayotte. Mais aussi le Kenya, le Mozambique, Djibouti…

Quelle est ma couleur préférée ?

Le bleu dans toutes ses déclinaisons, du bleu marine au bleu ciel. Chaque bleu a une signification qui me définit bien. Je vous invite à aller regarder ce qu’ils veulent dire.

Quel est mon héros ?

Ma mère reste et restera mon modèle. C’est mon héroïne de tous les jours. C’est une combattante. Elle ne lâche rien et ne s’est jamais laissée abattre par les difficultés du quotidien. Et elle garde toujours le sourire. C’est une personne qui n’a pas été épargnée par la vie, mais qui a toujours eu le cœur sur la main.

Qu’est-ce que je déteste par-dessus tout dans la vie ?

Les personnes malhonnêtes et la méchanceté gratuite.

Qu’est-ce que j’aime par-dessus tout dans la vie ?

Ma famille.

Quelle est ma devise ?

Viser plus haut. Viser plus loin.

Comment j’aimerais mourir ?

Entourée des miens, dans la sérénité, Inch’Allah.

Portrait chinois

Si vous étiez…

Un plat

Je serais un kangué accompagné d’un bata bata que l’on mangerait à même le sol, à la main ! Le kangué est un plat extrêmement simple, convivial, mais qui demande de la patience et un certain doigté pour être réussi.

Un morceau de musique

« Amani« , mon nouveau morceau. Ce titre parle de nous, les femmes. De nos combats, de notre résilience, de notre volonté de nous élever et de ne pas nous laisser faire, mais aussi de notre amour pour les autres.

Un livre

« Devenir », de Michelle Obama.

Un film

« The Mask« , avec Jim Carrey.

Une couleur

Le jaune.

Un animal

Le shukuru. Vous savez, c’est cet oiseau qui répond et qui vient vers nous quand on chante : « Shukuru ! Mantawala ! » Je ne sais pas comment cet oiseau s’appelle en français.

Une ordonnance relative « à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte »

Cette ordonnance met en oeuvre les engagements de réforme du régime local de sécurité sociale pris dans le cadre du Plan pour l’avenir de Mayotte et à l’occasion de la visite du président de la République dans le 101ème département en octobre 2019, notamment en matière d’amélioration des droits à la retraite. Par ailleurs, elle étend à Mayotte des prestations sociales existant sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d’Outre-mer selon des modalités adaptées aux spécificités du territoire, ainsi que la branche autonomie du régime général de sécurité sociale.

En matière de retraites, l’ordonnance met en place un dispositif exceptionnel de validation gratuite de périodes d’assurance vieillesse pour les personnes affiliées à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ayant exercé une activité salariée entre 1987 et 2002 pendant une durée minimale, qui permettra de faciliter le départ à la retraite des personnes liquidant leur pension à compter de janvier 2022, en accordant des trimestres susceptibles de leur permettre d’atteindre plus rapidement la durée requise pour le taux plein.

En matière de prestations maladie, l’ordonnance ouvre de nouveaux droits aux assurés de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou élargit le bénéfice des prestations existantes : les pères, salariés ou travailleurs indépendants bénéficieront des indemnités journalières en cas de paternité et d’accueil de l’enfant, à compter de juillet 2022 ; le bénéfice des prestations paternité, maternité et adoption est étendu aux conjoints collaborateurs ; les chômeurs indemnisés et non indemnisés seront éligibles au dispositif du maintien de droits aux prestations en espèces.

Des allocations permettant d’accompagner des proches (allocation journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie, allocation journalière du proche aidant) seront mises en place d’ici fin 2022.

La branche autonomie du régime général est rendue applicable à Mayotte en même temps que dans les autres territoires.

En outre, les professionnels de santé libéraux bénéficient désormais de la garantie de paiement de l’assurance maladie en cas de recours au tiers payant.

En matière de prestations familiales, l’allocation journalière de présence parentale, qui permet aux parents d’accompagner des enfants en situation de handicap et malades qui requièrent une présence continue ou des soins contraignants, sera mise en place d’ici fin 2022.

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG), qui permet d’aider financièrement les familles qui confient leur enfant de moins de six ans à un mode de garde formel, sera également rendu applicable à Mayotte, à compter du 1er juillet 2022, pour le recours à une structure (crèches familiales, micro-crèches et prestataires de garde d’enfants à domicile) et avant la fin de l’année 2023 et dès que le dispositif Pajemploi sera opérationnel à Mayotte pour l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une garde d’enfant à domicile.

Sport, économie bleue, social : les derniers rapports adoptés par le Département

Une commission permanente du conseil départemental s’est tenue ce mardi 30 novembre dans les locaux de la mairie de Mamoudzou sous la présidence de Ben Issa Ousséni avec 23 rapports et 2 rapports complémentaires à l’ordre du jour, tous adoptés.

Parmi eux, le rapport n°2021-1014 relatif à la création d’un établissement local dénommé « office départemental du sport » en charge de la gestion des infrastructures sportives de la collectivité. Le conseil départemental s’étant d’ores et déjà engagé dans une réflexion autour des projets de construction des équipements sportifs (dojo, centre de formation pour les sportifs de haut niveau, piscine olympique, gymnases et terrains), il ambitionne de se hisser à la hauteur de ces nouveaux enjeux en créant un Office départemental des sports. L’objectif est de mettre en place une nouvelle entité qui fédère l’ensemble des partenaires publics, et qui sera chargée de moderniser les équipements sportifs existants, et les adapter aux nouvelles pratiques sportives pour accueillir les associations, les acteurs des activités physiques et sportives, dans les meilleures conditions possibles.

L’approbation de la stratégie de développement de l’économie bleue à Mayotte a été adoptée dans le rapport n°2021-1048 de la commission développement économique et coopération décentralisée. Suite à une étude présentée dans un document intitulé « Stratégie de Développement de l’Économie Bleue à Mayotte » – qui entend proposer, par domaine d’activité maritime, une stratégie permettant une exploitation raisonnée et optimale de la mer, au bénéfice du développement économique de

Mayotte – il est attesté que la richesse remarquable du lagon offre de nombreuses pistes pour un développement intégré des activités maritimes.

De plus, il ressort un fort besoin de protection de cet espace maritime via la formation, la recherche et l’innovation pour le développement d’une économie bleue durable et résiliente. Cette étude met également en évidence la nécessité d’une gouvernance nouvelle, aussi est-il proposé une instance de concertation pilotée par le conseil départemental de concert avec l’État, réunissant entre autres les acteurs institutionnels, professionnels et associatifs avec la participation de la société civile.

Au titre de la commission solidarité, action sociale et santé, le rapport n°2021-1003 relatif à l’attribution d’une aide financière aux associations et institutions intervenant dans le domaine social et médico-social en direction des personnes âgées et handicapées au titre de l’année 2021, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de l’autonomie a été adopté.

La première promotion mahoraise des BTS comptabilité et gestion et prestations sociales et sanitaires s’envole pour Paris

Fondée en 2020 pour favoriser la formation et l’insertion professionnelle à travers le territoire de Mayotte, l’association Nayma et ses partenaires annoncent que la première promotion mahoraise de BTS a décollé de l’île aux parfums le dimanche 28 novembre en direction de Paris.

31 apprentis et apprenties âgés de 18 à 29 ans, de tous les profils et venant de toutes les communes s’apprêtent ainsi à découvrir la vie universitaire/des études supérieures en métropole et entrer dans le monde du travail à Mayotte.

Avec un taux de 30% de la population de Mayotte au chômage depuis 2016 (hors crise sanitaire), le département affiche en la matière le chiffre le plus élevé de France. Alors que les entreprises et collectivités locales peinent à recruter du personnel qualifié, 64% des demandeurs d’emploi n’avaient aucun diplôme qualifiant en 2017. Pourtant, aujourd’hui encore, l’offre de formation sur place fait cruellement défaut.

Dans ce contexte, l’association Nayma, l’opérateur de compétences AKTO, le centre de formation AKOR Alternance, le groupe TALIS Éducation et LADOM ont décidé de travailler main dans la main pour proposer des formations de qualité aux jeunes mahorais et mahoraise afin d’offrir un personnel qualifié aux entreprises. Ce projet a été possible grâce au soutien du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) au sein de la préfecture et de Pôle Emploi.

Ainsi, deux BTS ont été ouverts au cours de l’année 2021 : l’un en comptabilité et gestion, l’autre en prestations sanitaires et sociales, deux secteurs en tension à Mayotte. Convaincus de l’efficacité de l’apprentissage par la pratique et ayant la volonté de favoriser l’insertion professionnelle et l’autonomisation des jeunes, ces BTS se feront en alternance entre Mayotte… Et Paris !

Pour deux BTS destinés à accueillir une quinzaine d’apprentis chacun, l’association Nayma a reçu plus de 120 candidatures, preuve de la volonté des jeunes Mahorais de poursuivre leurs études, et d’un réel besoin de formation sur notre île.

Le BTS prestations sociales et sanitaires permettra à ces jeunes Mahorais d’accéder aux métiers du social : gestionnaire dans les organismes de protection sociale, responsable de secteur en service d’aide à domicile, coordonnateur d’activités sociales, assistant aux délégués à la tutelle, coordonnateur de secrétariats de services médicaux et d’accueil, assistant médical. Le BTS comptabilité et gestion, quant à lui, enseignera à traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales ou financières et à établir les documents correspondants dans le secteur public ou le secteur privé.

Avec une rentrée début décembre 2021 et des examens finaux le 30 juin 2023, ces BTS dureront deux ans. Ils alterneront quatre mois de formation à Paris sur le campus AKOR et quatre mois d’apprentissage en alternance à Mayotte. Grâce à cette partie en alternance, ces jeunes mahorais seront formés directement sur le terrain, à Mayotte, en intégrant des collectivités mais également des entreprises, comme le conseil Départemental, les communes de Bouéni, Sada et Mamoudzou, le centre communal d’action sociale de Ouangani, le groupe Sogea, Sodifram, l’association Mlézi Maoré et la société Mayotte Channel Gateway, gestionnaire du port de Longoni. En ouvrant leurs portes à ces jeunes, ces partenaires se mobilisent concrètement pour l’avenir et la réussite de Mayotte.

Une collection de t-shirts éco-responsables destinés à faire briller Mayotte à travers le monde

Porter un t-shirt Lovely Mayotte, c’est non seulement devenir un ambassadeur du territoire, mais surtout de sa beauté. Les médias nationaux n’en finissent pas de parler des problèmes que peut rencontrer Mayotte au quotidien. La beauté de l’île en est de fait souvent occultée. La raison d’être de Lovely Mayotte est de la raviver. Non seulement sur le territoire, mais aussi dans l’Hexagone et dans le monde entier.

Les visuels des t-shirts sont pensés par et pour la communauté. Ils sont ensuite conçus graphiquement à Mayotte, par Ben Jung, directeur artistique et animateur de la communauté Lovely Mayotte. Les visuels sont pour la plupart soumis à des votes sur le réseau social Instagram, avant d’être envoyés en production. C’est ainsi que naît une co-création, et des t-shirts adoptés avant même d’être fabriqués.

Les t-shirts sont fournis par la marque Stanley&Stella, référence sur le marché : un textile en coton biologique d’une qualité inégalable, un grammage élevé vous assurant une excellente tenue dans le temps. Son tombé idéal fait de lui un produit unisexe de grande qualité. La marque ne travaille qu’avec du coton 100% biologique, et des matériaux recyclés. Les t-shirts sont ensuite marqués dans les ateliers de Main Gauche, à Montpellier, avant d’être acheminés à Mayotte.

« À Mayotte, les enseignants enseignent en saignant ! »

Jeudi 2 novembre, les professeurs du lycée Gustave Eiffel de Kahani se sont soulevés contre les épisodes de violences incessants que connaît l’établissement. Une manifestation main dans la main avec plus d’une centaine d’enseignants venus

des quatre coins de l’île aux parfums pour appuyer leur action.

“On en a marre ! On est fatigués d’être punis à chaque fois ! Il faut que ça change !” Dans la foule massée devant le lycée de Kahani ce jeudi matin, des pancartes, des T-shirts, des drapeaux et surtout de la solidarité. Si une grande partie du personnel, des enseignants mais aussi des parents d’élèves du lycée étaient présents, la nouveauté tient dans le soutien indéfectible des autres professeurs de l’île vis-à-vis de leurs collègues. “Ça nous fait chaud au cœur de voir autant de monde car il faut bien avouer qu’il y a des jours où on perd un peu espoir”, témoigne Baptiste, professeur d’éco-gestion au sein du lycée de Kahani. Dès 9h, plus de 200 personnes se sont retrouvées sur le parvis de l’établissement. À 10h30, les organisateurs dénombraient entre 350 et 400 manifestants venus les épauler.

Les mots contre les maux

“L’école est un temple du savoir et non un terrain de guerre” ; “Tsingoni, Kahani, tous unis !” ; “On veut la paix !”… Dans la foule les slogans fusent ! En signe de soutien, les manifestants forment une haie d’honneur pour les professeurs du lycée Gustave Eiffel accueillis sous les applaudissements de leurs confrères. “Aujourd’hui, nous faisons ça pour nos élèves. Pour qu’ils puissent étudier dans un environnement apaisé, avoir droit à un suivi et une continuité pédagogique”, affirme Lucas, enseignant au lycée polyvalent. “Nous dénonçons une violence chronique”, ajoute Jérémie Saiseau, professeur de Lettres et secrétaire CGT. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : pas moins 14 caillassages recensés sur l’année scolaire 2020-2021, auxquels s’en ajoutent 7 autres depuis le mois de septembre. Une escalade de la violence au sein d’un lycée à bout de souffle…

Une mobilisation citoyenne

Armée de leurs gilets jaunes et de leurs salouvas, les mamans de Kahani sont toujours là. “Il est normal de venir supporter les professeurs. On revendique tous la même chose : plus de sécurité, moins de laxisme, plus de fermeté et surtout que nos enfants puissent travailler dans de bonnes conditions”, s’époumone Ramlati, parent d’élève. Avec elles, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de Kahani ont aussi sorti leurs meilleures pancartes pour que la violence cesse dans la commune.

Tsingoni, Kawéni, Sada, Ouangani, Dzoumogné, Passamaïnty, M’Gombani, Bouéni… La manifestation rassemble et la cohésion se met en place. “C’est un grand pas pour fédérer la profession au sein des différents établissements”, argumente Brice, enseignant en mathématiques. Avant d’ajouter : “Maintenant il faut espérer que tout cela serve à quelque chose. Nous sommes face à un problème généralisé sur l’île. Le plus important sera de voir ce que l’on obtient derrière.”

Un établissement au cœur des préoccupations

Malgré la présence permanente des forces de l’ordre aux abords du lycée, les rixes entre jeunes continuent de bouleverser la scolarité des lycéens. “On ne parle pas assez du traumatisme que les élèves subissent au quotidien. Ils viennent avec la peur au ventre, ils ne savent pas à quelle heure ils vont arriver ni quand ils vont rentrer chez eux chaque jour”, se désole Rachid, enseignant de génie mécanique depuis six ans dans l’établissement.

À l’image du slogan des T-shirts arborés par les professeurs stars du jour, “Kahani mon amour”, l’objectif de la manifestation n’est pas la haine ni la guerre mais bien de rétablir le calme et la sérénité nécessaire à l’enseignement. Les enseignants demandent plus de moyens humains et matériels pour que tous puissent reprendre le chemin de l’école sous les meilleurs auspices. Par leur action, ils espèrent pouvoir interpeller le ministère de l’Éducation nationale et obtenir une réponse concrète pour que cette situation insoutenable cesse une fois pour toute.

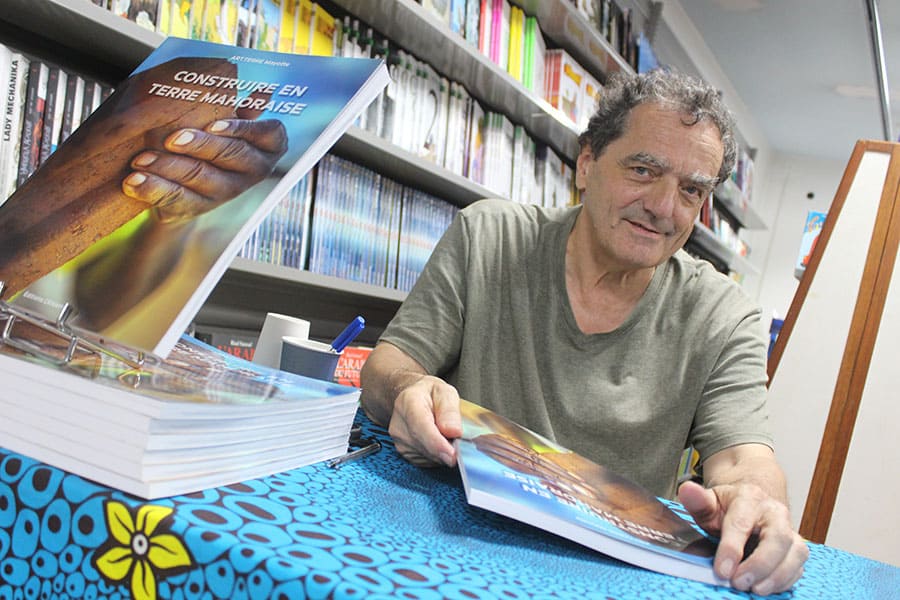

Douze années de travail pour convaincre de l’importance de la filière de brique de terre compressée

L’association ART.Terre vient d’éditer un livre intitulé « Construire en terre mahoraise ». Un ouvrage né de la nécessité de rendre compte du caractère novateur, écologique et économique joué par la filière de construction en terre crue à Mayotte dès le début des années 1980. Mais aussi un moyen de justifier ses bienfaits dans le but de la relancer. Entretien avec Dominique Tessier, architecte de formation.

Flash Infos : Avec votre confrère Vincent Liétar, vous venez de sortir le livre « Construire en terre mahoraise », fruit de douze années de travail de l’association ART.Terre, qui ont mobilisé producteurs, constructeurs, donneurs d’ordres. Quelles sont vos intentions à travers cet ouvrage ?

Dominique Tessier : L’idée est de retracer les raisons de la mise en place de la filière de brique de terre compressée à partir de 1978. À cette époque, le port de Longoni n’existait pas, donc il était difficile d’importer du ciment et du métal… La seule ressource locale, le pouzzolane, permettait quand bien même de réaliser des constructions. Il y a alors eu des débats fournis entre les représentants des collectivités de Mayotte et la direction de l’équipement sur son devenir. Dans leur ensemble, les Mahorais avaient rejeté l’idée que nous puissions continuer d’ériger des maisons en torchis et en feuilles pour privilégier le « dur » ! La solution dite « brique » a été admise par la population bien que ce soit de la terre, pour laquelle elle était pourtant réticente… Mais dans la mesure où il s’agissait d’un produit « moderne », fabriqué localement, il a été retenu par les élus d’antan.

FI : Au cours des années 80, 17 briqueteries étaient installées sur l’île… Aujourd’hui, nous avons une coopérative qui se remet doucement en ordre de marche. Comment expliquer cette perte de vitesse mais aussi ce retour à la mode ?

D. T. : Je ne crois pas que ce soit une mode… C’est plutôt un besoin, une nécessité ! Tout d’abord, il y a moins de briqueteries pour la simple et bonne raison qu’il y a moins de production. Si vous fabriquez des briques mais vous n’arrivez pas à les vendre, forcément le producteur dit stop. Toutefois, nous en avons répertorié huit sur Mayotte, qui fonctionnent par intermittence. Ou alors comme vous l’avez dit, certains ont décidé de se regrouper en coopérative pour produire plus s’il faut plus.

Le retour de la filière sur le devant de la scène se justifie essentiellement par des questions environnementales. Comme je l’expliquais plus tôt, nous importons beaucoup de ciment et d’acier. Or nous n’avons pas de sable naturel, qui exige de casser de la roche. Primo ce procédé coûte cher, deuzio les collines exploitables se font de plus en plus rares. Nous avons pu faire le constat dans les années 80 lorsque la filière terre tournait à son maximum que la consommation de granulats diminuait… Donc non seulement cela permet de ne pas épuiser les ressources, mais aussi d’avoir un produit avec une meilleure tenue à l’hygrométrie par rapport à la chaleur !

FI : Quelles difficultés et spécificités un constructeur peut-il rencontrer lors de l’utilisation de la brique de terre ?

D. T. : Déjà, nous ne pouvons pas employer n’importe quelle terre n’importe comment. D’où les études réalisées par le BRGM sur les ressources disponibles et sur la nécessité d’ajouter un adjuvant, comme du ciment, lorsqu’elle n’est pas assez malléable ou trop collante. Donc il faut passer par des professionnels : bricoler sa brique chez soi n’est pas recommandé car elle doit avoir une tenue et être compressée préalablement. Quand elle a reçu une pression et perdu son eau, il faut la faire sécher huit jours sous abri, puis vingt-et-un jours au soleil avant de pouvoir l’utiliser.

Il y a eu une norme élaborée par l’Afnor (association française de normalisation), qui dispense toutes les règles de fabrication et de contrôle. Il y a aussi des règles de montée à respecter. Mais ce n’est pas très difficile, nous le faisons depuis le Xème siècle avant Jésus-Christ.

FI : Pouvons-nous envisager que la brique (re)devienne une marque de fabrique à Mayotte, notamment auprès des maîtres d’ouvrage les plus importants du territoire, tels que la SIM et le rectorat ?

D. T. : La norme Afnor qui vient d’être révisée en France avait le surnom de norme Mayotte. C’est une manière de faire qui a été conçue dans les années 80 et qui a gagné sa réputation « internationale » à partir de cette expérience-là. La SIM et le rectorat ont la possibilité de faire en sorte que la brique de terre soit un élément incontournable de leurs constructions et par la même occasion d’aider la filière à se relancer. Sans toutefois pointer du doigt les difficultés conjoncturelles. S’ils passent des commandes, cela permettra de la remettra en route ! Il faut recréer le marché en quelque sorte.

Ironie de l’histoire : en Suisse et en Île-de-France, des sites industrielles de fabrication de terre crue sur la base du savoir-faire mahorais viennent d’être installés. Pourtant, nous sommes encore en train de nous demander si c’est bien de poursuivre en ce sens… Alors qu’ailleurs, des chaînes de production de l’ordre de 500-600.000 briques annuelles sont mises en place !

FI : Pour relancer cette filière, ne faut-il pas également le soutien d’investisseurs qui pourraient apporter un appui financier ?

D. T. : Oui oui, tout à fait. Par exemple, EDM fait déjà un geste d’une certaine façon. Si vous utilisez de la BTC pour construire votre maison, votre bâtiment commercial ou industriel, vous pouvez bénéficier d’une aide de 25 euros par mètre carré. Il est aussi certainement possible de recevoir un soutien de la part de l’ADEME qui est très favorable à l’idée de ne pas seulement réaliser des économies d’énergie avec des ballons d’eau chaude et des lampes de basse consommation, mais aussi d’avoir des murs isolants. De manière générale, nous sommes épaulés par l’État car toutes les démarches nécessaires pour rééditer les normes et les règles professionnelles ont été subventionnées par le fonds de développement mahorais et par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Nous pouvons toujours espérer que cet appui soit supérieur, mais il est bel et bien réel.

FI : Le malaise n’est-il pas plus profond ? Comme vous l’avez dit, dans l’histoire de la BTC, il y a eu une certaine forme de rejet de la part de la population…

D. T. : Vous savez, quand le rectorat passe des commandes d’ouvrage dont la construction est demandée en BTC, c’est un moyen d’aider la brique, mais aussi les Mahorais à de nouveau aimer ce produit. Je pense que les gens n’ont pas encore suffisamment pris conscience des changements climatiques et des effets nuisibles sur la diminution des ressources. Donc il y a un combat à la fois technique et représentatif !

FI : Ce livre est-il une simple volonté de retracer une histoire ? Ou bien au contraire, avez-vous la prétention de rééduquer les habitants sur les bienfaits de la brique de terre compressée ?

D. T. : Le message consiste plutôt à rappeler aux Mahorais qu’ils ont été les précurseurs et les inventeurs d’un produit. Et qu’il est temps pour eux de ressaisir leur chance ! Nous, les professionnels, sommes convaincus et prêts. Encore faut-il qu’il y ait une demande…

Nouvelle séance de dédicaces à La Bouquinerie

Après une première séance de dédicaces ce mercredi 1er décembre de 13h à 17h à La Maison des livres à Mamoudzou, les auteurs seront de nouveau présents ce samedi 4 décembre de 10h à 12h30 à La Bouquinerie à Passamaïnty.

Santé mentale à Mayotte : les précisions du directeur par intérim du CHM

Après la lecture de notre article en date du 1er décembre intitulé « 15.000 personnes suivies pour des pathologies psychiatriques dans la nature ? », le directeur par intérim du centre hospitalier de Mayotte, Christophe Blanchard a tenu à apporter quelques précisions. « Le CHM a pris la décision de créer un pôle de santé mentale intégrant les centre médico-psychologique et service de psychiatrie. Celui ci sera effectif à compter du 1er janvier 2022 et le projet de pôle sera rédigé au cours du premier trimestre. Les partenariats avec le secteur médico-social sont actés afin de ne pas perdre de vue les patients à la sortie d’hospitalisation, de passer de la prise en charge hospitalière à l’accompagnement médico-social et d’assurer l’offre en santé mentale de bout en bout. Il est prévu d’augmenter le nombre de lits d’hospitalisation de 10 à 30 lits sur l’ancien site de Dzaoudzi d’ici début 2023, qui est l’un des projets de restructuration du site de Mamoudzou. En parallèle, l’ouverture du second site permettra également d’étendre l’offre en santé mentale à horizon 2030. Les CMP Centre et Petite-Terre vont ouvrir leurs portes début janvier. Les recrutements d’infirmiers et psychologues sont réalisés ou en cours, la principale difficulté étant le recrutement de façon pérenne des psychiatres. En effet, aujourd’hui, l’offre de soins est assurée principalement par des praticiens contractuels : seuls quatre psychiatres (pédopsychiatre et psychiatres) sont permanents au sein de l’établissement. Des coopérations avec l’établissement public de santé mentale de La Réunion et le CHU de La Réunion sont à venir et à développer début 2022 afin d’organiser la stabilité du service et de rendre attractif le pôle de santé mentale. De belles perspectives donc. »