La commune de Koungou informe qu’une permanence aura lieu tous les vendredi matin de 8h30 à 12h, à la mairie annexe de Majicavo–Koropa, jusqu’au 21 juillet 2023. Cette permanence concerne les conditions de relogement des habitants qui habitaient l’ancien lieu-dit “Talus 2” à Majicavo–Koropa, dans le futur quartier “Les Jujubiers” construit par la SIM (Société Immobilière de Mayotte). Les éléments suivants sont demandés : carte d’identité ou titre de séjour et numéro de demandeur de logement social. Pour plus d’informations, il est possible de contacter le 02 69 66 30 79.

Navettes Cadema : l’arrêt Baobab disponible uniquement à l’aller

Pour donner suite à la demande des usagers, la communauté d’agglomération Dembéni – Mamoudzou autorise la descente à l’arrêt Baobab uniquement le matin à l’aller, à compter du mardi 6 juin. L’arrêt Baobab est donc temporairement supprimé dans le sens retour compte tenu des affrontements constatés au niveau de cet arrêt ces derniers jours. L’après-midi, les usagers pourront monter à l’arrêt Laboratoire, en attendant le retour à la normale.

Neuf interpellations suite aux affrontements à Kahani

Ce lundi 5 juin, vers 13h, au hub de Kahani, plusieurs dizaines de jeunes se sont affrontés à coups de jets de projectiles. Alors qu’elle intervient rapidement, une patrouille de gendarmes mobiles de l’escadron 21/5 de Chambéry s’est fait caillasser. Un important déploiement de forces a alors permis de mettre fin aux exactions et d’isoler la cinquantaine d’assaillants dans un espace clos. Neuf individus, identifiés comme auteurs de caillassages, ont été interpellés et conduits à la brigade de Sada.

Ce samedi, journée dédiée aux aînés par le CCAS de Ouangani

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Ouangani organise une journée dédiée aux aînés, « Voulé ya wa dzade wa commune ya ouangani », le samedi 10 juin 2023 à Lambic Grill, Tahiti Plage à Sada, de 9h à 16h. Cette journée a pour objectif de favoriser les échanges, tisser les liens en partageant un moment de convivialité toute au long de la journée et leur permettre aussi de découvrir un autre lieu que leur domicile afin de lutter contre l’isolement. Des ateliers d’animation seront proposés par une coach sportive pour l’occasion.

Ouverture des inscriptions pour le concours d’éloquence « Tamasha »

Vous parlez le shimaoré ou le kibushi et vous en êtes fiers ? Vous aimez parler en public et souhaitez exprimer vos talents d’orateur ? Inscrivez-vous dès maintenant au concours d’éloquence dénommé « Tamasha » organisé par le Département de Mayotte et en partenariat avec les intercommunalités et l’association SHIMÉ. Le concours se déroule en 3 phases : présélection des candidats dans chaque intercommunalité ; finale intercommunale et finale départementale.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour déposer votre bulletin d’inscription via ce lien : https://bit.ly/45Gfqj7 au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi ou de l’envoyer par mail à i.mcolo@tourisme-centreouest.yt. A la clé ? Un séjour en immersion en Tanzanie pour le lauréat en shimaoré et à Madagascar pour le kibushi. Pour plus d’infos, veuillez consulter le règlement du concours sur https://bit.ly/3CahzpJ.

Des élèves mahorais présentent leur travail sur les microplastiques

Ce jeudi 8 juin, de 10h à 15h, devant le restaurant « La Croisette », place la République à Mamoudzou, les élèves des classes de 3e option « développement durable » du collège de Passamainty, ainsi que ceux de la classe de seconde du lycée des Lumières de Kawéni seront tous là pour présenter les résultats des travaux qu’ils ont menés dans la cadre du projet Plasma : « pollution aux microplastiques du lagon de Mayotte ». Cette présentation intervient alors que c’est la journée mondiale des océans.

Au programme : un film, des expositions, la démonstration pédagogique par les élèves de leur matériel d’enquête (filtres fabriqués en classe de techno, carnet), des données collectées et des résultats de leurs enquêtes. Le Parc présentera les résultats de son observatoire des déchets marins qui réalise des suivis sur l’eau, sous l’eau, sur les littoraux et dans les organismes marins depuis 2017. Le centre universitaire de formation et de recherche présentera son étude des pollutions aquatiques et l’équipe IRD du projet Plasma, vous donnera quelques informations sur les suites du projet pour un volet 2 toujours plus participatif. Pour le compte du Parc naturel marin de Mayotte, cette recherche de sciences participatives, qui s’est déroulée tout au long de l’année 2022-2023, a été dirigée par des océanographes et sociologue de l’IRD (Institut de recherche pour le développement, et notamment le MIO), ainsi que des enseignants-chercheurs du CUFR de Mayotte.

Le principe du projet est d’impliquer les élèves dans des dispositifs d’enquête de terrain, qu’ils concernent les sciences des milieux (prélèvements d’eau, analyses…) ou les sciences sociales (enquêtes de terrain, observations, entretiens…). Au-delà de la sensibilisation des élèves et du grand public à la problématique des microplastiques, ce travail de sciences participatives est une contribution sérieuse à l’avancée des savoirs sur un sujet de plus en plus préoccupant pour le Parc naturel marin. Les résultats présentés le 8 juin au grand public viendront ainsi enrichir les données récoltées depuis 2017 par l’observatoire des déchets marins et servir d’orientation aux mesures de gestion qu’il faudra prendre en la matière.

L’ex-maire de Chirongui condamné pour fraude électorale

Destitué en 2022 après une décision de justice, Andhanouni Saïd a refait parler de lui au tribunal correctionnel de Mamoudzou, ce mardi 6 juin. L’ex-élu a été reconnu coupable de la radiation sans raison d’environ 200 électeurs de Chirongui pour favoriser le tandem Mansour Kamardine-Tahamida Ibrahim aux élections départementales de 2021. Il a pris un an de prison ferme, le maximum possible pour ce fait.

Au soir du 27 juin 2021, les candidats des Républicains, Mansour Kamardine et Tahamida Ibrahim exultent. Ils viennent de remporter le canton de Sada-Chirongui avec 38 voix d’avance. Une paille que va vite contester le duo perdant composé de Mariam Saïd Kalame et Mohamed Abdou, en raison des doutes sur la sincérité du scrutin à Chirongui. Le tribunal administratif de Mamoudzou, puis le conseil d’État en juillet 2022, leur ont donné raison. Rejouée en septembre 2022, la bataille électorale a profité au nouveau tandem Mariam Saïd Kalame-Soula Saïd Souffou (300 voix d’avance). Côté justice, les irrégularités constatées ont fait l’objet d’une enquête de la gendarmerie, notamment au vu du nombre des personnes radiées mystérieusement des listes.

Ce sont plus de 200 personnes qui ont été radiées des listes électorales, sans motif apparent, entre le 28 juin 2020 et le 28 juin 2021. Trois personnes ont été mises en cause dans cette affaire, la responsable de l’état-civil, le directeur de cabinet de l’ancien maire et l’élu en question. Ce dernier est resté maire de 2020 à 2022, avant d’être privé de ses fonctions à cause de sa condamnation pour détournements de fonds, prise illégale d’intérêts et favoritisme en mai 2022. Sa peine initiale (il a fait appel) était de 18 mois de prison avec sursis, une amende de 15.000 euros, une peine d’inéligibilité de dix ans et une interdiction d’exercer un mandat pendant cinq ans avec exécution provisoire. Il n’était pas présent lors de l’audience, qui s’est tenue ce mardi 6 juin devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou. Toutefois, il était représenté par son avocat, maître Askina Moussa.

Tout d’abord, le toilettage des listes électorales est une pratique habituelle dans les communes. Il se fait en raison des changements d’adresse des électeurs ou en cas de décès. Sauf qu’en juin 2021, la plupart des personnes radiées et qui n’étaient pas au courant pour la plupart étaient des membres des familles des opposants de Mansour Kamardine et Tahamida Ibrahim, leurs amis ou encore des collègues. L’ancien directeur général des services de Roukia Lihadji, ancienne maire de la commune, en fait partie par exemple. « Il s’avère que ce sont des gens de Malamani et Mramadoudou, des fiefs de l’opposition », fait remarquer la présidente du tribunal correctionnel, Chantal Combeau, ce mardi matin.

« J’avais peur d’être mise au placard »

Un ancien adjoint d’Andhanouni Saïd, aujourd’hui dans l’opposition, avait désigné très clairement l’ancien collaborateur du maire comme étant « à l’origine » du système. Il a affirmé que c’est lui qui a fait passer une liste et lui a demandé de cocher les gens qu’il connaissait dans son village de Tsimkoura. Originaire de Malamani, le directeur de cabinet aurait fait de même pour chez lui. « Il ment », affirme l’homme de 72 ans, par ailleurs ancien conseiller général. Il reproche à l’ancien adjoint « des manigances » au sein de l’appareil local des Républicains contre lui. Le bras droit de l’ancien élu répète tout au long du procès, n’avoir rien fait, il a juste « suivi les instructions du maire », ajoutant : « ce n’est pas moi qui décide, c’est lui ». Il maintient que les gens radiés l’ont été forcément pour une raison valable. Andhanouni Saïd avait, lui aussi, été interrogé et avait contesté les déclarations de ses collègues, ainsi que son implication devant les enquêteurs. « Jamais, franchement, je vous dis la vérité, je n’ai jamais fait ça », cite la présidente à l’audience.

De son côté, la responsable de l’état-civil reconnaît son implication. Elle accuse l’ancien maire de Chirongui et le collaborateur de lui avoir fourni la liste alors que les élections départementales approchaient. « C’est monsieur le maire qui a demandé les radiations ». Il lui a donné des noms écrits manuellement, qu’elle a retiré du registre électoral unique (REU), puis présenté la liste en commission de contrôle le 31 mai 2021 (la date limite était le 30 mai normalement). Elle exprime ses regrets : « je suis coupable indirectement, je regrette beaucoup. J’avais peur d’être mise au placard ». En effet, elle était employée à la médiathèque quand la nouvelle équipe en municipale l’a placée à la tête de l’état-civil, où la femme du directeur du cabinet avait opportunément atterri.

Ni elle ni l’autre n’avaient de connaissances en droit électoral. Celle qui est retournée à la médiathèque depuis (« un placard » selon elle) souligne cependant avoir signifié à, au moins une cinquantaine de personnes, leur radiation de la liste électorale, comme le prévoit la loi.

« Ici, on empêche les vivants de voter »

D’après l’avocat des parties civiles (deux électeurs ont déposé une plainte au pénal), maître Laurent Tesoka, l’ancien maire de Chirongui se serait vanté que l’élection de Mansour Kamardine et Tahamida Ibrahim était de son fait et qu’il avait « tout risqué pour eux ». Le substitut du procureur, Tarik Belamiri, note : « on a connu des morts qui votaient. Ici, on empêche les vivants. Je ne sais pas ce qui est pire ». Il assure ensuite : « il n’y a aucun doute sur l’intention frauduleuse. 200 personnes, on ne peut plus parler d’erreur ».

L’avocat de la prévenue de 50 ans, Érick Hesler, affirme que sa cliente « a subi des pressions », elle avait peur d’être envoyé dans une « voie de garage ». Il n’y a, de plus, « aucun élément intentionnel ». Cette dame sans histoire soutient avoir envoyé les notifications des radiations, même si ce n’était qu’une cinquantaine, et a délivré des attestations à ceux qui les contestaient. Ainsi, 73 électeurs ont tenté de faire valoir leur droit de vote en 2020 au tribunal administratif (une cinquantaine a réussi). « On aurait pu en présenter bien plus, mais on a manqué de temps », rappelle maître Laurent Tesoka, qui était intervenu à l’époque. Souvent, cela n’a pas servi à grand-chose, la mairie n’ayant pas suivi l’injonction du tribunal.

Maître Ahmed Idriss, qui défend le conseiller de l’ancien maire, certifie qu’il n’y a pas de réelles preuves, que son client n’a pas non plus l’autorité de faire radier des gens. « Il n’y a pas de preuves formelles que c’est lui qui a fait radier ces gens. Il est inculpé seulement car il a pris part à des réunions et que c’était un conseiller du maire. Ce n’est pas suffisant. » Quant à Andhanouni Saïd, son avocat dénonce des déclarations incohérentes ainsi qu’un manque de preuves. « Ces radiations étaient justifiées, je ne vois pas où est le problème. Ça ne mérite pas de condamnation. »

Le tribunal correctionnel de Mayotte a reconnu Andhanouni Saïd coupable de fraude électorale et le condamne à un an de prison ferme (le maximum prévu par la loi), cinq ans d’inéligibilité, ainsi que la privation de ses droits civiques pendant cinq ans. La fonctionnaire a été reconnue comme complice, avec une peine de six mois de prison avec sursis et une inéligibilité pendant cinq ans. Ils seront obligés de payer solidairement 1.000 euros de préjudice moral aux deux victimes et devront s’acquitter également ensemble de 2.000 euros de des frais d’avocat de la partie adverse. Le directeur de cabinet a été relaxé au bénéfice du doute. Il pourrait toutefois être sur le coup d’une condamnation, ce jeudi. En effet, il faisait partie aussi des proches du maire jugés avec lui, en mai 2022, puis rejugés dernièrement en appel. Il aurait participé au fameux voyage financé par la municipalité pour des « échanges culturels » à Madagascar à la fin de l’année 2020, que les protagonistes ont eu bien du mal à justifier lors du procès en mai 2022.

Les écoles « se débrouillent avec les moyens du bord »

Les écoles du premier degré ainsi que les collèges et lycées doivent s’adapter aux coupures d’eau. S’ils ont tenu le cap jusqu’à présent, les tours d’eau qui s’intensifient inquiètent les élus et les responsables d’établissements scolaires, alors que le rectorat de Mayotte ne semble pas inquiet.

Plus que cinq semaines avant le début des grandes vacances. Cinq semaines durant lesquelles tous les personnels des établissements scolaires de l’île devront travailler dans un contexte de pénurie d’eau. L’objectif est de maintenir les cours tout en respectant les règles d’hygiène. Jusqu’à présent, les coupures d’eau programmées ont lieu de 17h jusqu’à 7h du matin le lendemain. Un créneau qui n’a pas réellement d‘impact sur les écoles primaires, en témoigne Attoumani Dida, le directeur de la caisse des écoles de Tsingoni. « Les heures d’ouverture d’eau correspondent aux heures de cours, donc il n’y a rien qui change pour nous. » Même son de cloche du côté de Dzaoudzi-Labattoir ou encore de la commune de Mamoudzou, cependant les municipalités n’excluent pas des coupures en journée, ou non programmées alors que les élèves seraient à l’école, comme cela s’est déjà produit auparavant. « Dans ce cas, les directeurs et directrices d’établissements ont comme directive de ne pas accueillir les enfants. Mais il y aura toujours la continuité pédagogique », assure Baraka Issoufi, l’adjointe au maire chargée des affaires scolaires à Dzaoudzi-Labattoir.

Du côté de Tsingoni, la mairie a voulu installer des citernes d’eau dans les écoles, mais elle a essuyé un refus de la part de l’agence régionale de santé. « Elle ne nous a pas permis à cause des conditions d’hygiène », précise Attoumani Dida qui affirme que l’interdiction est valable pour toutes les communes du territoire. Quant au maire de Mamoudzou, il s’inquiète pour l’avenir. « Pour l’instant on survit avec le système actuel, mais s’il doit y avoir des coupures supplémentaires et récurrentes ça peut être compliqué », reconnaît-il. Mayotte vit sa pire sécheresse depuis 1997, et les prochains mois ne présagent aucune amélioration. Dans ce contexte, Ambdilwahedou Soumaïla, préconise d’anticiper et de trouver des solutions qui permettront de maintenir les cours. « Il existe des toilettes mobiles qui ne nécessitent pas de raccordement à un réseau d’eau externe. Compte tenu de la situation exceptionnelle de Mayotte, on peut demander à l’État ici, c’est-à dire à la préfecture, de nous aider à les acquérir afin de les installer dans les écoles », suggère le premier magistrat de la commune chef-lieu.

Le rectorat reste serein

Pour l’heure, le rectorat ne semble pas préoccupé par la situation. « Les coupures d’eau prévues sont nocturnes donc elles n’impactent pas les établissements. Tout est fait pour que ça perturbe le moins possible les écoles. Pour nous, rien ne change », affirme Martine Emo, la directrice de cabinet du recteur. Le discours de l’Éducation nationale à Mayotte a visiblement changé puisqu’à l’annonce de l’intensification des coupures d’eau par le préfet Thierry Suquet, le rectorat avait envoyé un courrier aux maires, le 3 avril 2023, leur proposant une démarche à suivre en cas de coupure. Les directives données avaient fait sourire quelques élus, notamment celle demandant aux élèves de faire leurs besoins chez eux avant de se rendre à l’école. Pour l’instant, les écoles ont donc encore de beaux jours devant elles, du moins jusqu’aux prochaines vacances scolaires. Cependant, tout le monde est conscient que la crise de l’eau est de plus en plus critique, et le rectorat prépare déjà la suite. Des citernes devraient être installées dans des établissements. « C’est un travail sur le long terme de plusieurs mois avec les différents services de l’Etat pour que l’ensemble des établissements scolaires soient les moins impactés par les futures coupures », indique Martine Emo.

Les lycées professionnels en difficulté

Si pour l’instant le premier degré s’en sort, ce n’est pas le cas de l’ensemble du second degré, notamment des lycées professionnels. Les élèves du lycée polyvalent de Kawéni étudient dans des conditions qui compliquent leur travail. Ceux qui sont dans la filière restauration en sont le parfait exemple. « Avec le restaurant d’application, nous faisons un service le soir. Et pour l’assurer les soirs de coupure, nous devons faire des réserves d’eau dans des casseroles et on limite le nombre de clients. On en prend 10 à 12 alors qu’habituellement on a le double », indique Fabien Vanucci, le directeur des formations au LPO de Kawéni. À cela s’ajoute la vaisselle qui ne peut être faite le soir et qui doit attendre le lendemain. Ces alternatives ne pourront pas s’éterniser dans le temps puisque la règle est de fermer l’établissement en cas de coupure d’eau.

Cela étant, cette solution mettra davantage les élèves en difficulté. « On ne peut pas se permettre de supprimer un service à chaque fois qu’il n’y a pas d’eau car ce sont des cours pour les élèves. Souvent ils sont en terminal, ils ont des examens à passer et ils doivent donc pratiquer », insiste Fabien Vanucci. Le problème se pose également dans les filières hôtellerie et petite-enfance où la question de l’hygiène est primordiale. « On fonctionne à minima. On se débrouille avec les moyens du bord pour l’intérêt des jeunes, mais si on doit passer à la vitesse supérieure là on va être coincés. Un atelier sans hygiène, ce n’est pas possible », conclut le directeur des formations du LPO de Kawéni. Les chefs d’établissements ne pouvant pas bricoler éternellement, la prochaine rentrée scolaire s’annonce déjà compliquée.

Crise des urgences : L’ Agence régionale de santé tente de réagir

Mardi 6 juin, une conférence de presse dans les locaux de l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, à Kawéni, a réuni les principaux acteurs du milieu médical mahorais. Renfort de personnel, protection des soignants et désengorgement des urgences étaient au centre des discussions.

« Il faut être clairs et transparents, la situation est très fragile. Et on ne va pas vous promettre que tout va s’arranger maintenant », a déclaré Olivier Brahic, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, lors de la conférence de presse donnée au sujet de la crise des urgences. Depuis plusieurs semaines maintenant, le centre hospitalier de Mayotte (CHM) souffre d’un gros manque de personnel – particulièrement le service des urgences.

A ce problème, s’ajoutent le récent caillassage d’un bus transportant des soignants ou encore le blocage du CHM par des collectifs il y a quelques semaines. Face à cette pénurie de personnel de santé et cette insécurité permanente, l’ARS de Mayotte a annoncé une série de mesures visant à améliorer la situation dans le milieu de la santé. Car les désistements à la chaîne n’arrangent rien. Mayotte souffre d’une mauvaise réputation qui n’attire pas le personnel soignant qui craint pour sa sécurité en venant exercer sur l’île, une sentiment particulièrement exacerbé depuis le début de l’opération Wuambushu.

De nouvelles annonces attendues mais peu surprenantes

L’annonce principale à retenir de cette conférence concerne le renfort de personnel, en provenance de la Réunion et de métropole : deux urgentistes – dont un urgentiste déployé par le Service de Santé de l’Armée (SSA) – trois médecins généralistes et seize infirmières et infirmiers. Ils devraient rester sur l’île pour une durée comprise entre quinze jours et un mois. Ce renfort vise à soulager les effectifs travaillant actuellement au CHM mais aussi à épauler les équipes pendant la période estivale qui arrive – un moment particulièrement charnière pour le CHM. Olivier Brahic a conclu cette annonce en se félicitant d’une « mobilisation de l’ensemble des parties prenantes qui viennent appuyer le système de santé à Mayotte ».

Quant à la question de l’insécurité, Jean-Matthieu Defour, directeur général du Centre hospitalier de Mayotte, s’est voulu rassurant. Il a mentionné la mise en place d’un bus transportant le personnel soignant vers le CHM qui serait escorté par les forces de l’ordre. De plus, il a rappelé que, malgré les récents blocages du CHM par des collectifs, aucun acte de violence ne s’est reproduit depuis une dizaine de jours. Il n’a, en revanche, pas évoqué les mesures qui seraient prises en cas d’éventuels nouveaux blocages.

Les anciennes mesures toujours en vigueur

Quant aux mesures qui avaient déjà été prises par l’ARS il y a quelques jours, elles restent inchangées. Entre autres : le maintien au niveau 2 du plan blanc. Ce plan a été déclenché la semaine dernière dans l’objectif d’alerter et de remédier au manque criant de personnel soignant sur l’île. « Tous les jours, on organise des cellules de crise sur l’état des urgences afin de prendre des mesures en fonction de l’évolution », a déclaré Jean-Mathieu Defour.

En parallèle de ce plan, l’ARS avait insisté sur la nécessité de désengorger les urgences. Pour ce faire, la population a été fortement incitée à appeler le SAMU (numéro 15) en cas d’urgence. Le SAMU est ensuite chargé de réorienter les patients en fonction de la gravité du problème. « Grâce ce système, on a noté une diminution notable des venues aux urgences ces derniers temps », affirme le directeur général du Centre Hospitalier de Mayotte.

Enfin, Olivier Brahic comme Jean-Mathieu Defour ont rappelé à plusieurs reprises que la crise des urgences n’est pas propre à Mayotte mais bien une crise nationale. « De manière générale, il y a une très forte pénurie d’urgentistes au niveau national », a conclu le directeur général de l’ARS. Mais si cette crise des urgences est bien nationale, le personnel médical attend des mesures propres à Mayotte et sur le long terme.

Un programme spécialement conçu pour une Mayotte plus verte

Au syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (Sidevam976), la réduction des déchets est plus qu’un objectif, c’est une nécessité. Avec l’élaboration du PLPDMA, un dispositif qui cadre les actions du syndicat en la matière, la chasse au gaspillage et aux mauvaises habitudes est ouverte.

Que veut dire PLPDMA ?

Derrière le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), se cache un document qui sert de fil rouge pour la collecte et le traitement des déchets sur un territoire. « On s’appuie dessus pour faire des actions futures », confirme Dhoianbati Minihadji, chargée du PLPDMA au sein du Sidevam (Syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte). Fait avec le Sgar (secrétariat général aux affaires régionales), le Département de Mayotte, ou la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), le texte validé dans différentes commissions et ateliers est valable pendant six ans.

Pourquoi ça a été mis en place ?

Alors que c’est une obligation depuis janvier 2012, celui-ci a vu le jour en 2022 à Mayotte. Un retard important certes, mais qui s’explique en outre-mer par les difficultés liées à l’insularité. Les filières de recyclage y sont encore peu développées par exemple. Pour rappel, seul 1% des déchets mahorais rentre dans le circuit du recyclage. La plupart des matières concernées est d’ailleurs envoyé en métropole, en Chine, Corée ou en Australie. A Mayotte, où la population ne cesse d’augmenter, il devient urgent que chacun réduise ses déchets ou que des solutions soient trouvées pour les traiter.

Qu’est-ce qui ressort du document ?

Le texte est assez large et découpé en plusieurs thématiques. Il y a la promotion d’une consommation responsable, la gestion des déchets alimentaires en proximité, la sensibilisation des citoyens et du public scolaire, ainsi que favoriser le réemploi et la réparation. Exemple, pour la première thématique, les manzarakas, qui constituent une importante source de déchets plastiques ou alimentaires, sont invités à devenir des événements plus écoresponsables. Pareil pour la prévention, « les scolaires sont une cible très importante. En effet, une grande part de la population mahoraise est très jeune, les élèves ont la particularité d’être plus réceptifs aux messages de sensibilisation », défend le syndicat.

Est-ce que le texte concerne que le Sidevam ?

Le Sidevam est évidemment le premier à respecter les engagements, mais ça peut aller plus loin. « Le syndicat est aussi porteur de plusieurs actions au côté de la Cadema [communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou] et de plusieurs partenaires présents sur le territoire », revendique-t-il. Mieux, il ouvre la porte aussi aux porteurs de projet en lien avec l’environnement. Nouvelles filières de recyclage ou ateliers de réparation peuvent ainsi solliciter l’aide du syndicat. « C’est quelque chose qu’on fait déjà », tient à rappeler la chargée du PLPDMA. Le Sidevam peut ainsi mieux orienter les porteurs vers les structures capables de les financer.

Les règles dans la gestion des déchets changent souvent, est-ce qu’il sera adapté ?

Oui, c’est un peu l’idée. Chaque nouvelle obligation légale pourra se glisser dans le programme, voire être anticipée. « A la fin de l’année 2023 par exemple, les particuliers en métropole auront l’obligation de composter leurs déchets alimentaires. On a du retard par rapport à ça, mais on devra le mettre en place », prévient l’agente du Sidevam. Et ce n’est pas parce ce que le document porte sur six années que le bilan est fait à la fin. « Tous les ans ou les deux ans, on fait le point », fait-elle observer.

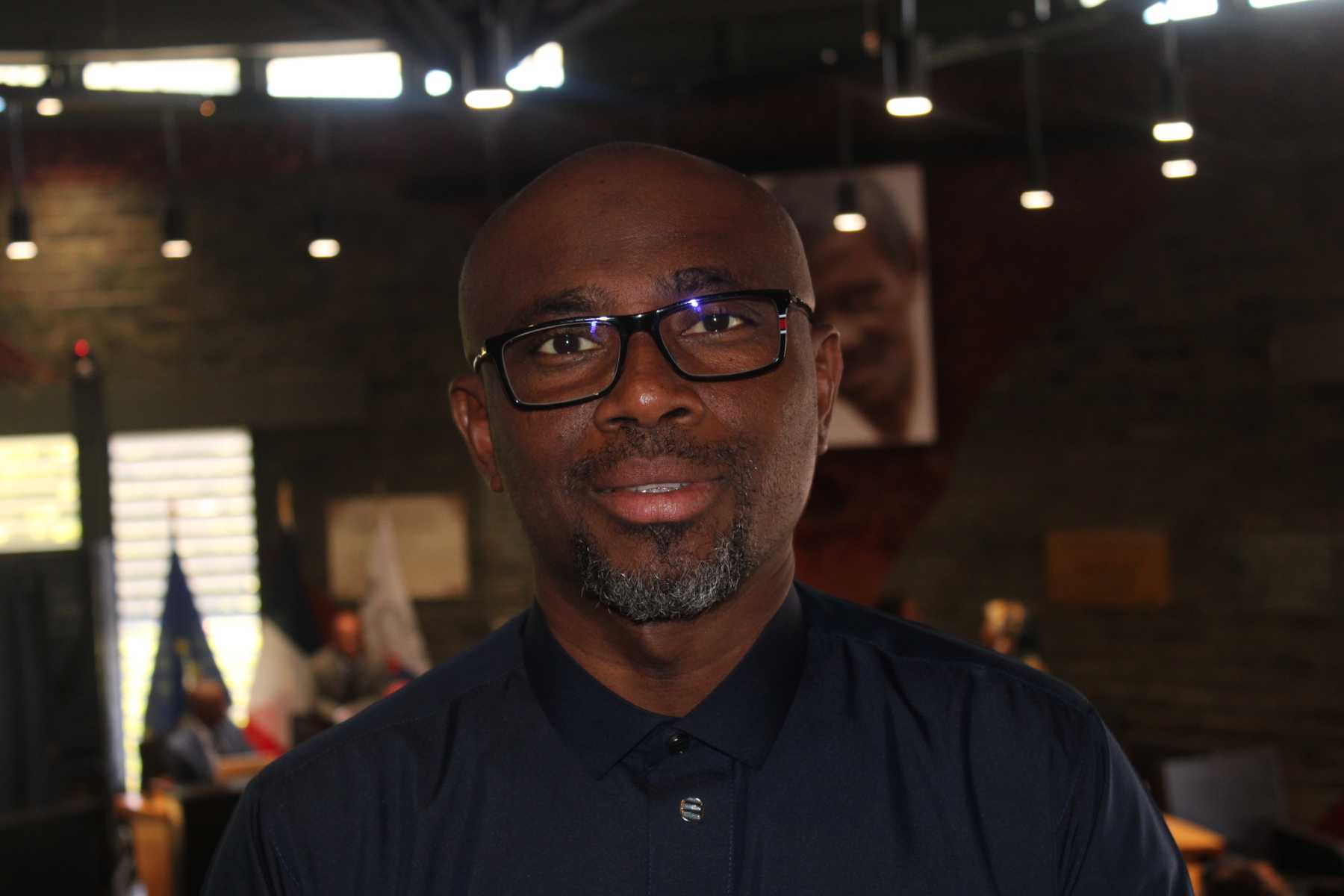

« Pour une solidarité et une égalité républicaines à l’égard de Mayotte »

Le front commun des élus mahorais continue. Après la tribune cosignée dans Le Monde, les présidents du Département de Mayotte, Ben Issa Ousseni, et de l’association des maires de Mayotte, Madi Madi Souf, rendent public un document de préparation avant le prochain CIOM (comité interministériel de l’Outre-mer), ce mardi 6 juin. Écrit avec les parlementaires, il fait part de leurs revendications en matière de sécurité, d’immigration, d’égalité sociale et de moyens financiers.

collègue du Département.

« Le document s’intitule : « Pour une solidarité et une égalité républicaines à l’égard de Mayotte ». Collectivité chef de file, le conseil départemental est à l’origine d’une démarche de concertation associant les maires et leur association, les intercommunalités, les parlementaires de Mayotte destinée à présenter une contribution complète qui recense enjeux et problématiques en vue du prochain CIOM [comité interministériel de l’Outre-mer]. « Elle constitue une photographie précise des dossiers qui sont sur la table, et dont nous souhaitons qu’ils se voient apporter des réponses pour Mayotte et sa population » précise Ben Issa Ousseni, le président du conseil départemental.

Le document s’appuie sur un préambule avant d’identifier les grands dossiers. Rappelant l’Appel de Fort de France (Martinique) du 16 mai 2021 « pour définir un nouveau cadre de mise en œuvre des politiques publiques, conjuguer la pleine égalité des droits avec la reconnaissance des spécificités et instaurer une nouvelle politique économique fondée sur nos atouts », le préambule rappelle les trois grands volets de la démarche :

1. La préparation du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM). qui sera l’occasion pour la Première Ministre d’entériner une 1ère série de propositions (y compris des leviers juridiques urgents).

2. La préparation du prochain contrat de convergence territorial (CCT) / contrat de plan Etat-Région (CPER). L’actuel CCT arrive à échéance fin 2023, et par conséquent, la conception du nouveau CPER est à engager dès à présent.

3. La conduite d’une réflexion sur les sujets institutionnels qui doit permettre à chaque territoire de faire valoir ses besoins et ses aspirations. Pour cette réflexion Mayotte donnera la priorité à la concrétisation de l’égalité républicaine et à la reconnaissance de la dimension régionale de la collectivité départementale de Mayotte (dotations et mode de scrutin).

Les sujets régaliens (sécurité, justice, lutte contre l’immigration) ont la part belle. « Depuis avril 2023, l’opération Wuambushu a été déployée à Mayotte avec l’objectif de lutter contre la délinquance et les violences, éradiquer les bidonvilles et reconduire à la frontière les personnes en situation irrégulière. Cette opération a le soutien des élus de Mayotte mais la mise en œuvre est très difficile. Il est nécessaire de pérenniser cette action dans la durée en mettant davantage d’effort sur la coordination et la coopération entre l’Etat et les collectivités de Mayotte », est-il ainsi rappelé, avec la demande de création d’une cour d’appel à Mamoudzou, la construction d’une cité judiciaire, d’un 2ème centre de rétention administratif, d’un centre éducatif fermé et d’un établissement pénitencier pour mineurs.

Des réponses urgentes sont attendues du CIOM. « Pour sortir du cercle vicieux, insécurité, violence, perte d’attractivité et de contrôle du territoire, il est nécessaire d’opérer un « choc de sécurité » et de réaffirmer l’autorité constante et permanente de l’Etat, y-compris sur le plan judiciaire » est-il notamment rappelé, avant l’énumération de mesures concrètes et attendues : des renforts pérennes d’effectifs dans la police et la gendarmerie, le positionnement des forces de lutte contre l’immigration au nord et au Sud de Mayotte ; l’augmentation des moyens (effectifs et matériels) des polices municipales ainsi que ceux des forces de sécurité de l’État, mise en place d’une police des transports avec un aménagement de la réglementation… pour n’en citer que quelques-unes.

Immigration : sortir de la logique de l’entonnoir

« La lutte contre « l’appel d’air » de l’État par la mise en place de titres de séjour territorialisés, ne donne pas de résultat. S’ajoutent aujourd’hui le flux des demandeurs d’asile originaires de l’Afrique des Grands Lacs déboutés qui se retrouvent bloqués à Mayotte. L’Etat par sa volonté de circonscrire la pression migratoire à Mayotte affaiblit les conditions de vie de la population sans incidence aucune sur les flux migratoires. Pour le territoire de l’extrême pauvreté de France et d’Europe qu’est Mayotte, il est primordial de ne pas concentrer la misère sur 374km² et de faire preuve de solidarité républicaine » rappellent les élus, qui énumèrent des pistes de solutions à mettre en œuvre comme la suppression des titres de séjour territorialisés, le développement au port de Longoni d’un espace dédié à la marine nationale en eau profonde pour accueillir un patrouilleur outre-mer (POM) ; ou l’intervention de l’agence Frontex en appui aux dispositifs déployés localement.

Convergence des droits sociaux : rétablir l’égalité républicaine

« La position (qui était celle du projet de loi Mayotte) de conditionner l’alignement de toutes les prestations sociales à l’alignement des cotisations sociales est fallacieuse, est-il souligné. Les prestations sociales non-contributives ou les primes d’activités ne sont pas financées par les cotisations sociales mais par le budget général de l’Etat. Il est donc tout à fait possible et juste d’accorder sans délai à Mayotte la solidarité qui bénéficie à tous les autres Départements de France » indique cette contribution. Les élus réclament ainsi l’alignement en montant sans délai des prestations sociales non-contributives sur les niveaux des autres DOM et de la métropole (RSA, ASPA, APL, AAH, Prime d’activité), en étroite collaboration avec la CSSM, et l’alignement du SMIC sur celui de droit commun et du minimum retraite sur le minimum retraite national, selon un agenda resserré et d’ici le 1er janvier 2026.

Des revendications financières fortes

Le document soumis au CIOM pointe aussi les enjeux financiers. « Les carences de l’Etat en matière fiscale (défaut du cadastre, sous-évaluation des compensations, etc.) et le manque d’actualisation du recensement de la population de Mayotte entraînent des conséquences financières très pénalisantes pour les collectivités et pour la mise en œuvre des politiques publiques à l’échelle du territoire » est-il indiqué. « Les collectivités pallient les carences de l’État pour partie (ex : la CADEMA a consolidé ses bases fiscales, mais a dû pour cela recruter des agents supplémentaires). Autre carence, le versement mobilité, une fiscalité due par les employeurs pour financer les transports en commun, est timidement mise en place (taux à 0,9%), et les principaux employeurs de l’ile, à savoir l’Etat et les collectivités, n’y contribuent pas » rappelle la contribution.

Les Dotations Globales de Fonctionnement perçues par les collectivités ne tiennent pas compte, des missions exercées par le Département-Région de Mayotte, et du niveau d’exposition du territoire aux risques naturels et au changement climatique pour l’ensemble des collectivités. Le Département assume, par ailleurs, les charges financières du transport scolaire (qui ont augmenté de plus de 50% depuis la création de ce réseau), une anomalie que pointe ce document. Les élus demandent que cessent l’injustice liée à la sous-estimation de la population utilisée pour le versement de la DGF. En 2023, les collectivités de Mayotte ont perçu des DGF pour une population de 256 000 habitants. C’est un chiffre qui est reconnu comme largement dépassé aujourd’hui, y compris par l’INSEE.

Une DGF conforme au recensement actualisé et une fiscalité à niveau, « sont essentiels pour que les collectivités disposent de recettes de fonctionnement nécessaires aux services publics » est-il souligné. L’État verse, par ailleurs, depuis 2017 une compensation financière annuelle au Département de 9,6M€ au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et de 14,5 M€ au titre de la Protection Maternelle et infantile. Alors que ces compensations sont restées stables, les besoins ont fortement augmenté depuis 2017. Ainsi, le nombres d’enfants à placer est passé de 352 en 2017 à 1 141 en 2022, soit une multiplication par plus de 3 des besoins de l’ASE. Sur les PMI, la dynamique des naissances (+10% entre 2017 et 2022) a également générée une hausse des besoins. « L’absence de réévaluation des compensations de l’Etat sur l’ASE et les PMI génère une impasse budgétaire pour le Département qui aboutit à une impossibilité de maintenir ses compétences ce qui fait courir des risques sanitaires et sociaux préoccupants » est-il rappelé.

Des réponses urgentes

Qu’il s’agisse des finances locales (donner les moyens d’agir), de la crise de l’eau, des infrastructures routières, des sujets institutionnels, des moyens nécessaires pour l’éducation, la culture et la santé, cette contribution très complète a vocation à recenser les sujets sur lesquels des réponses urgentes sont attendues parfois de longue date. « J’ai la faiblesse de penser que la manière dont nous avons travaillé, notre souci de défendre ensemble les grands enjeux pour Mayotte ont crédibilisé notre démarche et les chances que nous avons d’être entendues », rappelait le président Ben Issa Ousseni en présentant les grandes lignes du document lors de la commission permanente du 6 juin 2023. »

Réforme des retraites : une quatorzième journée de mobilisation

À l’image de l’intersyndicale nationale, celle de Mayotte a appelé à la mobilisation, ce mardi 6 juin. Une soixantaine de personnes ont ainsi répondu à l’appel ce mardi matin, place de la République à Mamoudzou, pour la quatorzième journée d’action contre la réforme des retraites. « Nous ne sommes pas des pigeons, ne nous laissons pas plumer ! », est rapidement lancé au micro. Par cette manifestation, l’intersyndicale appelle les députés de Mayotte à voter, le jeudi 8 juin prochain, la proposition de loi trans-partisane abrogeant la réforme des retraites qui sera examinée par le Parlement.

Au micro, Henri Nouri, co-secrétaire départemental de la FSU Mayotte explique « qu’aujourd’hui, nous sommes là pour mettre la pression en quelques sortes, entre guillemets sur nos députés, ici les députés de Mayotte ».

Comores : Un deuxième salon des entreprises pour vendre le pays

Rendez-vous très attendu par les acteurs du secteur économique, cet évènement en préparation depuis plusieurs mois, devrait réunir près de 500 visiteurs, 70 speakers et plus de 100 exposants. Parallèlement, se tiendra la sixième conférence annuelle du réseau des agences francophones de promotion des investissements.

Les Comores organisent pour trois jours, du 6 au 8 juin, la deuxième édition du salon des entreprises sous le thème « business in komor ». Cet évènement, qui se tient au Palais du peuple et dont le coup d’envoi a été officiellement lancé, ce mardi, en présence du chef de l’État comorien, Azali Assoumani, vise à faire la promotion des opportunités d’affaires au sein de l’Union. Selon les projections de l’agence nationale pour la promotion des investissements (Anpi), cette messe économique, la seconde du genre, après celle de 2022 doit voir la participation de 500 visiteurs, 100 exposants, 70 speakers pour ne citer que ceux-là. D’autres acteurs du secteur privé, des investisseurs étrangers, sont également attendus pour stimuler le développement des affaires et créer un climat des affaires propice à la croissance économique, précise le site internet crée à cette occasion. « Cette tribune est lieu de constater que les crises successives, je parle du cyclone Kenneth, le Covid-19, qui a touché le monde entier, la perturbation des chaines d’approvisionnement liée à la guerre ukrainienne avaient fatalement entamé les projections économiques que les Comores s’étaient résolues à atteindre à compter de 2019 avec la mise en œuvre du plan Comores émergentes. Mais, malgré cela, jamais l’initiative entrepreneuriale n’avait été aussi dynamique », s’est félicitée la directrice générale de l’Anpi, Nadjati Soidik, lors de son discours d’ouverture.

1.616 emplois permanents créés en un an

Des résultats qui ne sont pas tombés du ciel a souligné cette juriste en droit des affaires nommée à la tête de l’Anpi depuis 2020. Elle citera quelques mécanismes mis en place pour faciliter la création des entreprises : installation d’un guichet unique, programme d’appui direct, accompagnement technique et financier ayant suscité un appétit de la jeunesse à se lancer dans l’entreprenariat. Selon des données disponibles citées ce mardi, en une année, il y a eu la création de 1.616 emplois permanents. La directrice de l’Anpi a énuméré quelques projets qui ont contribué à atteindre un tel chiffre. Parmi ceux-ci, figure le projet Afidev, qui appuie les filières d’exportation (ylang-ylang, vanille et girofle), financé par la France dans le cadre de l’accord-cadre de 2019 signé entre Paris et Moroni. « Nous avons également consigné les recommandations assorties du premier salon des entreprises dans un livre blanc axé sur le climat des affaires aux Comores. Ces conseils tournent autour de plusieurs thématiques, notamment le soutien à l’entreprenariat des jeunes », a poursuivi Nadjati, devant les centaines de participants dont certains venus du Sénégal, du Maroc ou encore du Gabon.

La première édition du salon avait réuni plus de 65 entreprises et 3.500 participants. « Les recommandations qui en sont issues ont orienté les actions du gouvernement comorien et ont abouti à un ensemble d’actions conjointes dans l’écosystème. Grâce à ces efforts, nous avons débloqué des financements pour plus de 1.000 entreprises, représentant un total de plus de 50 millions de dollars », a complété, de son côté, le président Azali Assoumani, pendant son allocution rappelant qu’en 2022, plus de 15.000 jeunes ont bénéficié de formations et de programmes de soutien à l’entrepreneuriat. S’il a reconnu que l’accès au financement reste un défi, le chef de l’État comorien reste tout de même optimiste. « Avec notre nouveau code des investissements, nous avons introduit des incitations fiscales attractives pour les investisseurs. Cette année, le salon est particulièrement fier d’accueillir la sixième conférence annuelle du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Ces événements–phares démontrent notre engagement à promouvoir le secteur privé et l’entrepreneuriat » a assuré Azali Assoumani, qui dirige depuis février l’Union Africaine.

Toujours dans le sillage de ce deuxième salon des entreprises, dénommé « Bik 2023 », l’évènement abritera le premier forum du commerce et des investissements aux Comore,s en partenariat avec Afreximbank. Une aubaine pour les entrepreneurs qui espèrent bien se relancer en tissant des liens via les 120 rencontres « b to b » prévues à cette occasion.

Orange modernise son réseau dans l’ouest et le sud de Mayotte

L’opérateur Orange, reconnu pour sa qualité du réseau mobile, cherche à moderniser son réseau sur l’ensemble du territoire. André Martin, le directeur Orange Mayotte, affirme vouloir « connecter les communautés de Mayotte et favoriser le progrès numérique dans la région ». Il désire, de plus, une plus grande couverture et un meilleur débit 4G+ sur le département. De possibles dysfonctionnements seront à prévoir pendant toute la durée des travaux, dans les zones concernées (Chiconi, Sada, Chirongui, Bouéni). Ces troubles pourront durer de quelques minutes à quelques heures. Orange déclare tout faire pour « minimiser ces interruptions et pour assurer un rétablissement rapide du service ».

Zily enflamme la foule au festival Sakifo

Le festival Sakifo de la Réunion a accueilli la Mahoraise Zily pour une performance d’une heure, vendredi 2 juin. Au rythme de ses chansons, elle et son groupe ont à la fois fait danser et ému toute la salle. Elle s’est de plus fait de nouveaux fans, agréablement surpris par sa prestation. À la fin de son show, l’artiste a improvisé une séance photo. Le public était plus que ravi. Le lendemain, une séance de dédicaces était organisée au restaurant La Plancha, à Saint-Pierre. Ses fans ont pu échanger avec elle et lui apporter leur soutien. Zily s’est dit reconnaissante et a remercié ses admirateurs pour leurs encouragements. Après ce franc succès, plusieurs collaborations lui ont été proposées. L’artiste continuera néanmoins de se produire dans la région pour les prochains mois. Les dates et lieux des prochains évènements n’ont pas encore été communiqués.

Jeux des îles 2023 : les sélections de basket sont connues

Ce lundi 5 juin, sur les antennes de Mayotte la 1ère, Hakim Ali Abdou, le président de la ligue mahoraise de basket, a révélé les listes des joueurs pour les Jeux des îles de l’océan Indien 2023, qui débuteront le 23 août, à Tananarive (Madagascar). Sans surprise, le Sportif de l’année Rifki Saïd (Vautour club de Labattoir) et la Sportive de l’année Nasra Ibrahima (Basket club de M’tsapéré) feront partie des leaders des sélections masculines et féminines. Ahmed Saïd Salim dit « Jordan Henri », 41 ans, également cadre du Vautour, fera partie de l’équipe de 3×3. Enfin, Caroline Plust, la Sportive de l’année 2022, représentera bien Mayotte comme elle avait promis. Joueuse pendant trois ans du Golden Force de Chiconi, elle évolue maintenant dans son Nord natal, au CO Trith Basket Porte du Hainaut (Nationale 1).

Sélection 3×3 féminine : Miade Himidi – FC Lyon ASVEL, Rafidati Midiladji – Wakaidi, Naila Madi – Golden Force de Chiconi et Shemsil Swanyani Attoumani Hassai Moussa – Fuz’Ellipse de Cavani. Sélection 5×5 féminine : Nasra Ibrahima – BCM, Keisha Dahalani – BCM, Saima Ramadani – Fuz’Ellipse de Cavani, Caroline Plust -CO Trith Basket, Mélanie Jebdi – Fuz’Ellipse de Cavani, Emeline Erichot – Fuz’Ellipse de Cavani, Salomé Bayon – Paris, Tiffany Brand – Fuz’Ellipse de Cavani, Chloé Mbutom – Fuz’Ellipse de Cavani, Hanati Madi Oili – Wakaidi, Rehana Fidélice – Chartes et Angélique Manrouf – Golden Force de Chiconi. Sélection 3×3 masculine : Soihiboudine Boinariziki – Rapides éclairs de Pamandzi, Kemal Kaambi – Rapides éclairs de Pamandzi, Henri Salim – Vautour Club de Labattoir et Daniel Chamsidine – étoile bleue de Kawéni. Sélection 5×5 masculine : Samir Akilaby – TCO, Antony Alberede – Colorado Beetle Mtsahara, Djenad Bamana – Rapides éclairs, Austin Rasolonjatovo – Avignon, El-Soidik Houmadi – Vautour Club de Labattoir, Anli-Saïd Souffou – Saint-Pierre Basket, Ahamadi Hamza – Vautour Club de Labattoir, Antoy-Lahi Soilihi – Vautour Club de Labattoir (photo), Nadjim Badirot – BCM, Rifki Saïd – Vautour Club de Labattoir, Idrisse Malide – Étoile bleue de Kawéni et Cheddly Omar Abdallah Omar – Amiens.

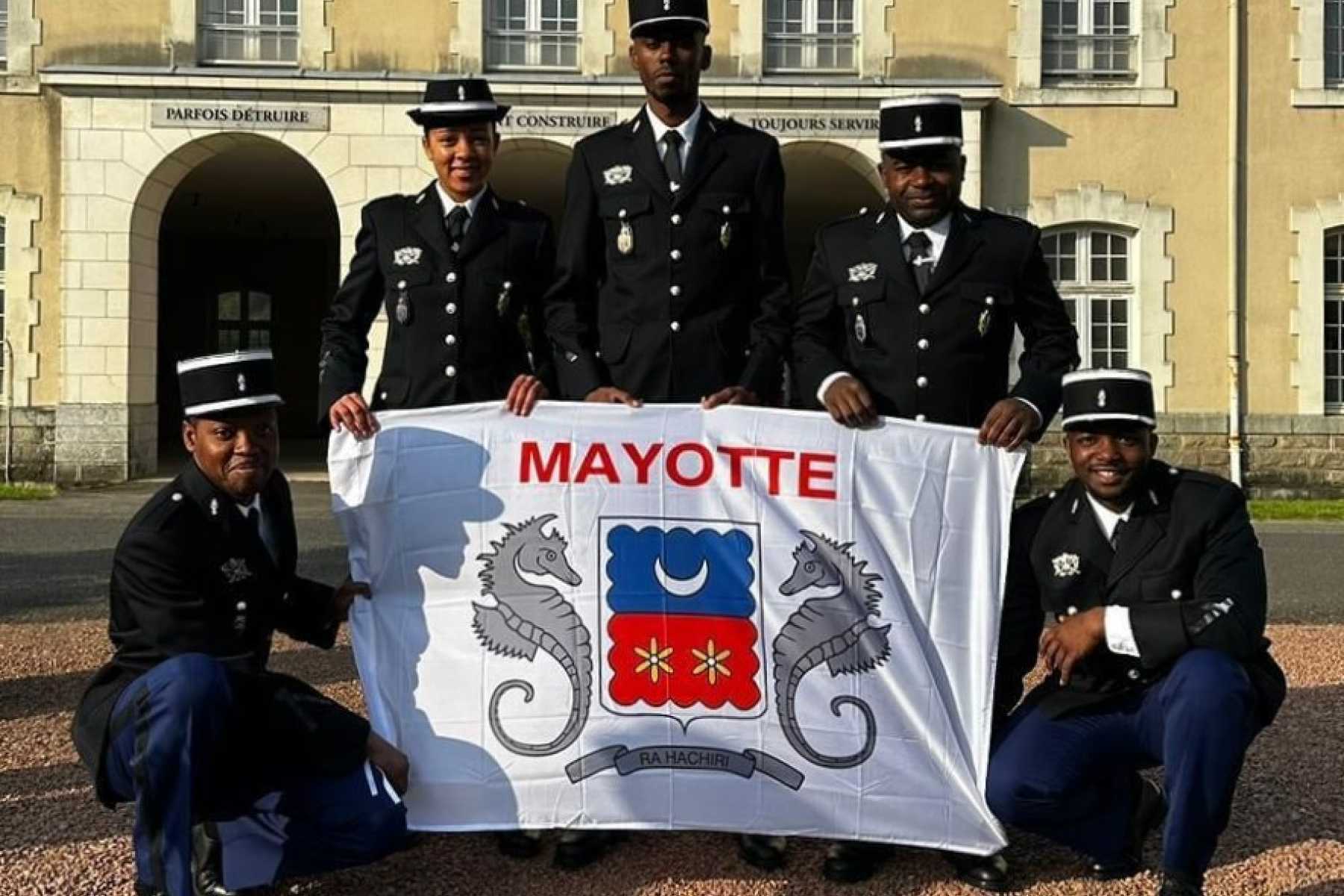

Cinq sous-officiers mahorais font la fierté du département

Cinq jeunes mahorais, élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie (CSTAG), sont titulaires, depuis le 25 mai du brevet élémentaire de spécialiste Affaires immobilières. Après de nombreuses semaines de formation, où ils ont enchaîné formation militaire initiale, formation de soutien polyvalent et enfin formation d’adaptation à l’École nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire (ENSI). Ils se sont donc élevés au grade de maréchal des logis. Leur directeur de formation, le major, les félicite pour leur comportement exemplaire. Il souligne que l’un d’eux est même arrivé troisième de leur promotion.

Caribus : l’arrêt à Baobab supprimé temporairement

Depuis ce lundi 5 juin, l’arrêt Baobab, à Mamoudzou ne sera plus desservi par les bus de la Cadema (communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou). Ces derniers jours, de nombreux affrontements ont eu lieu à proximité de cet arrêt. Il ne sera que temporairement supprimé, mais en attendant les usagers pourront monter ou descendre à l’arrêt Laboratoire, à proximité de la pharmacie du Lagon.

Une table ronde sur le foncier agricole en outre-mer

Le Sénat organise une table ronde dans le cadre du rapport d’information sur le foncier agricole en outre-mer. Elle se tiendra jeudi 8 juin et sera diffusée en temps réel sur le site internet du Sénat à 10h30 (heure de Paris). Seront présents Arnaud Martrenchar, délégué interministériel à la transformation agricole des Outre-mer représentant les ministères des Outre-mer et de l’agriculture et Christophe Suchet, adjoint au sous-directeur de l’aménagement durable et direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) qui représentera le ministère de la transition écologique. Ils seront accompagnés de Jean-Yves Caullet, président du conseil d’administration, et Nathalie Barbe, directrice des relations institutionnelles, de l’Outre-mer et de la Corse de l’Office national des forêts (ONF).

Sport scolaire : cap vers la métropole pour les jeunes Mahorais

En cette fin d’année scolaire, plusieurs formations UNSS de Mayotte vont représenter le département en métropole lors de championnats de France. L’équipe de handball du collège de Passamaïnty a déjà participé au championnat de France UNSS Minimes Fille Excellence. Les jeunes filles ont terminé 7e sur les 16 équipes présentes. Deux autres équipes représenteront Mayotte. La première, l’équipe mixte de Golf du collège de Doujani, déjà championne d’académie, se présentera au championnat de France d’UNSS de Golf à Mousson du 5 au 8 juin. Et ensuite, l’équipe mixte d’athlétisme du collège de Passamaïnty défendra les couleurs de l’île lors du championnat d’athlétisme estival du 6 au 9 juin à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Pour finir, vendredi 9 juin, trois élèves lauréats du prix Ethic’Action du collège de Passamaïnty sont invités à la Sorbonne.