La déchetterie mobile du Grand Nord sera déployée le samedi 16 décembre 2023 sur le remblai de Bandraboua de 8h à 12h. Quatre bennes seront positionnées afin de récupérer les déchets suivants : déchets verts, encombrants, ferraille, déchets électroménagers et ampoules. L’apport des déchets est gratuit. Plus d’informations sont disponible sur la page Facebook « Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte ».

L’accès au logement social élargi à tous les salariés ultramarins

Le 12 octobre, une expérimentation visant à élargir les conditions d’accès à l’offre locative sociale pour les salariés des entreprises ultramarines a été lancée par Action Logement. Tous les salariés des entreprises du secteur privé non agricole, quels que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail, ou l’effectif de leur entreprise sont désormais éligibles. Cette expérimentation sera déployée jusqu’au 31 décembre 2024 dans les cinq DROM. Les partenaires sociaux du groupe, dont la SIM, entendent ainsi apporter une réponse adaptée aux besoins des entreprises ultramarines, en favorisant l’accès au logement de leurs salariés. « À Mayotte, la quasi-totalité des entreprises ont moins de dix salariés avec des besoins importants des chefs d’entreprises de mieux loger pour mieux recruter », écrit Nizar Assani Hanaffi, président du comité territorial Action Logement Mayotte. Un point de vue partagé par le vice-président, Mohamed Soilihi Ahmed Fadul : « À Mayotte, l’accès au logement est une clé pour l’accès à l’emploi. »

Une charbonnière illégale détruite à Acoua

Le mercredi 13 décembre 2023, la Direction départementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Daaf) a procédé à la destruction d’une charbonnière illégale au lieu-dit « Mapouéra », sur la commune d’Acoua, avec l’aide de la gendarmerie. Cette opération a conduit à la destruction de plus de 80 m3 de charbon de bois produits illégalement et destinés à la revente locale. La préfecture de Mayotte rappelle que la construction de charbonnière sans autorisation administrative est interdite et que les contrevenants s’exposent à des poursuites pénales au titre du code forestier ainsi qu’à la démolition des installations de production de charbon de bois. Des actions de surveillance sur l’ensemble du territoire sont régulièrement menées par la Daaf dans le cadre de la Mission inter-service de l’eau et de la nature de Mayotte (Misen 976) pour préserver l’environnement et sanctionner toutes actions illégales. Ces missions ont pour but de participer à la conservation de la biodiversité, la protection des sols et la préservation de la ressource en eau limitée du département.

Un barrage sauvage détruit à la rivière Popo

Ce mercredi, la direction de la transition écologique et énergétique du conseil départemental de Mayotte et la commune d’Acoua, ont organisé une opération de destruction de barrages sauvages sur la rivière Popo. Près de trente agents étaient mobilisés. Sur place, des ouvrages illégaux, qui avaient été observés préalablement, ont été, en grande partie, détruits. Il s’agissait de bassins de captage d’eau, de lavage de vêtements susceptibles d’aggraver le risque de pollution et de déforestation sur et autour de la rivière.

Une formation sur le corail ce samedi à Mamoudzou

Mayotte Nature Environnement propose sa dernière formation de l’année pour découvrir le corail de Mayotte, le samedi 16 décembre. Les récifs coralliens sont créés et forme des écosystèmes complexes et riches. On compte 140 km de récifs barrières autour de Mayotte. Pour mieux les connaitre, la fédération d’associations environnementales propose cette formation dans ses locaux, à Mamoudzou, de 8h à 16h. Pour s’inscrire, il est possible d’écrire à l’adresse accompagnement@mayottenatureenvironnement.com ou bien de contacter le 02.69.61.30.35. La formation est gratuite pour les membres d’associations adhérentes et les bénévoles de Mayotte Nature Environnement.

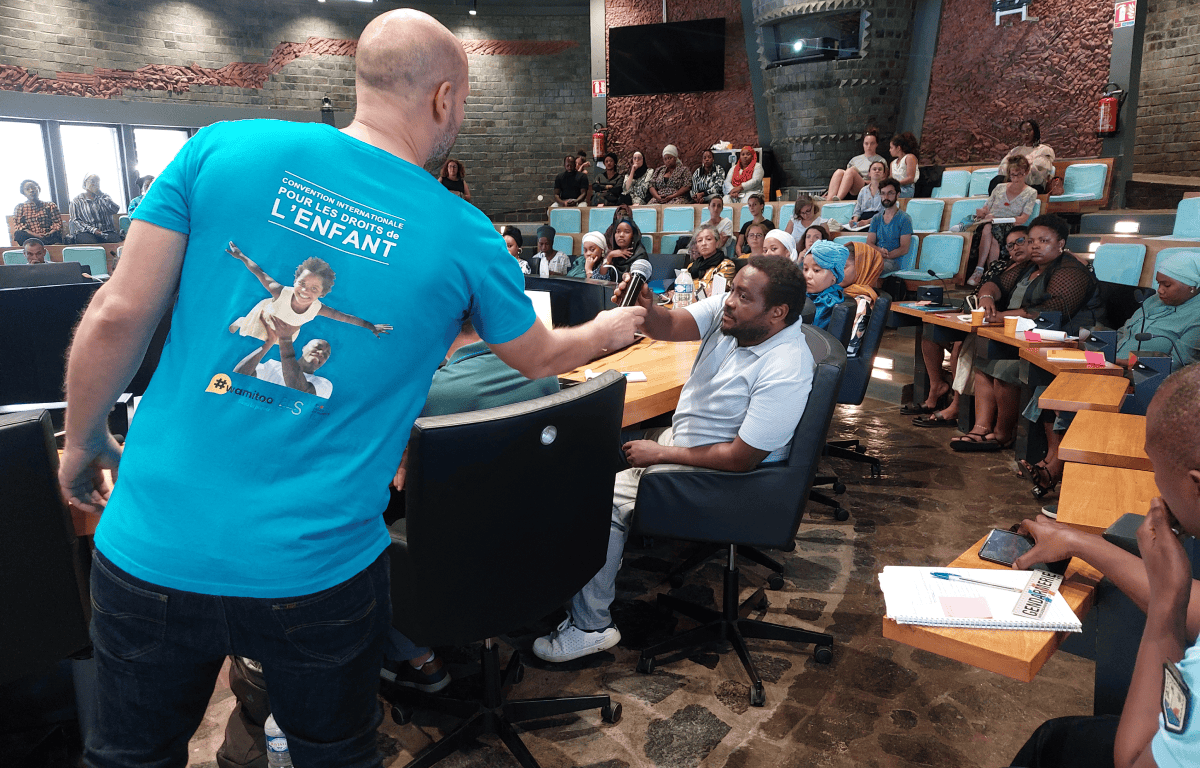

Pédocriminalité : En plus des actes, la violence d’un tabou à combattre

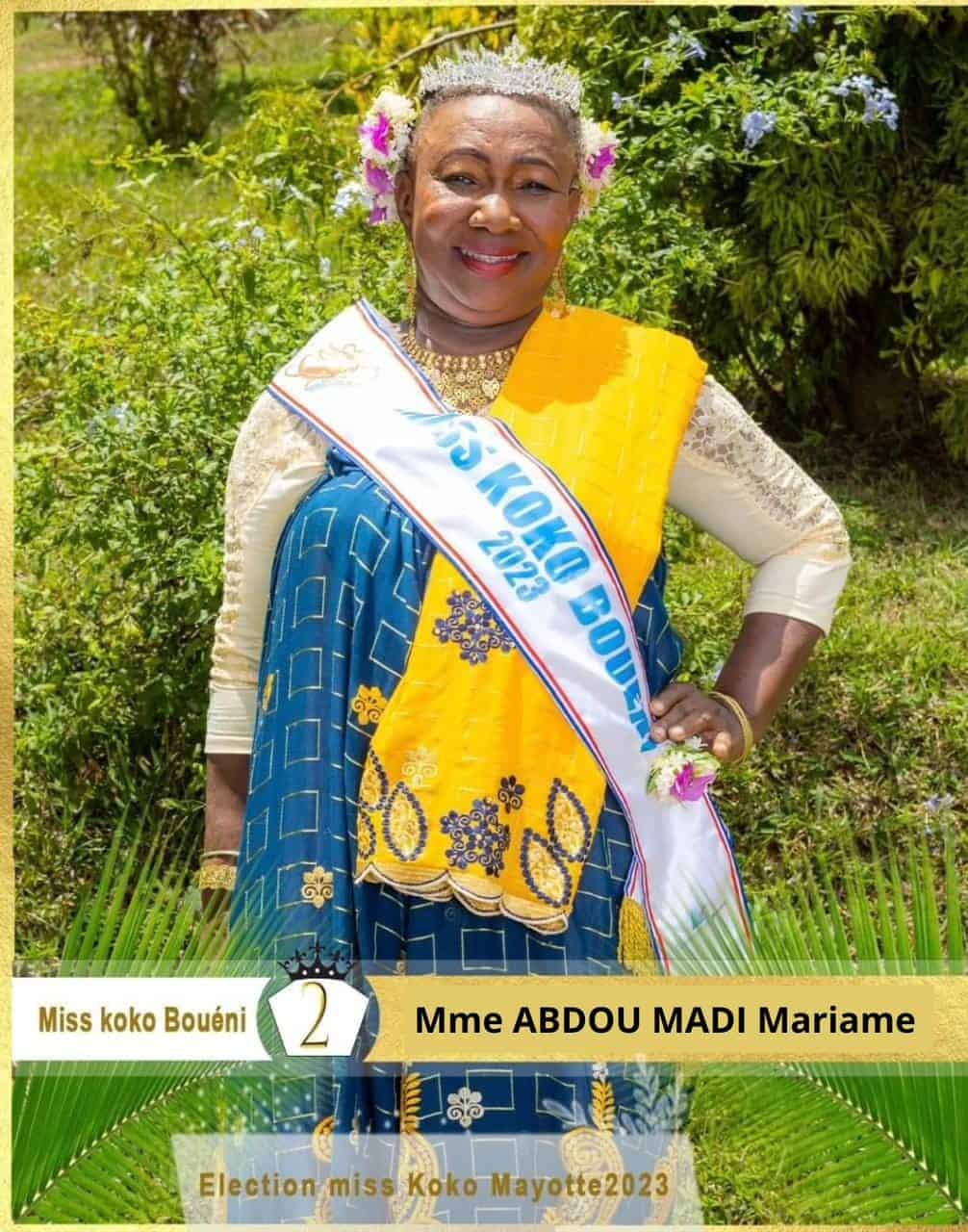

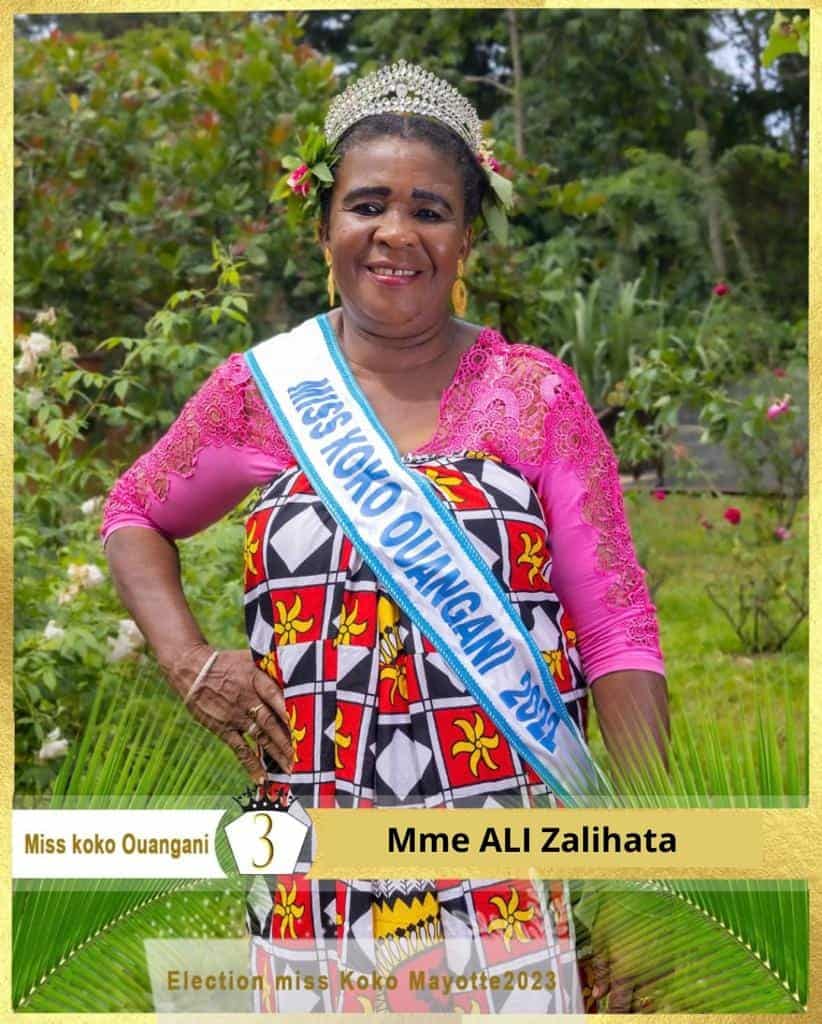

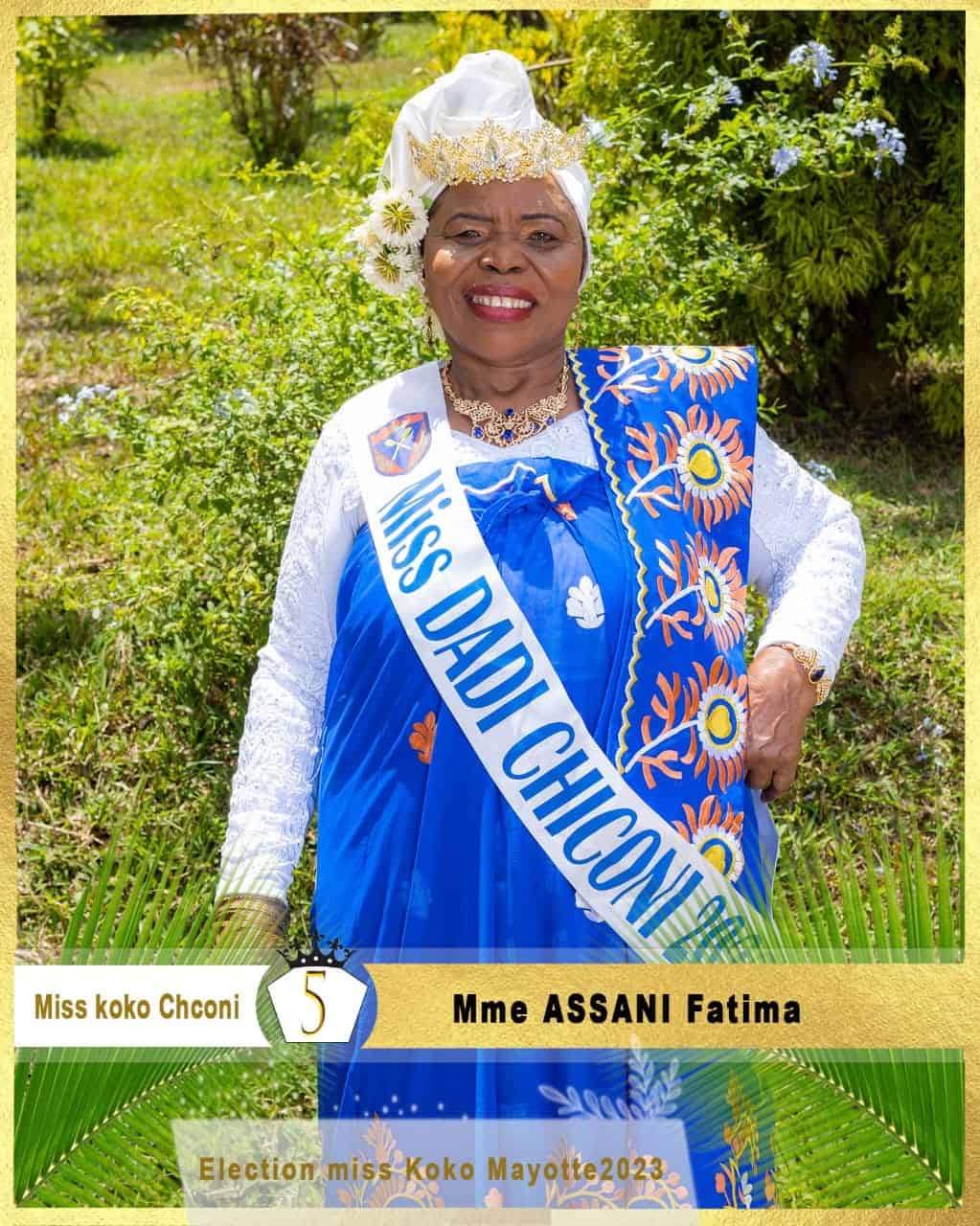

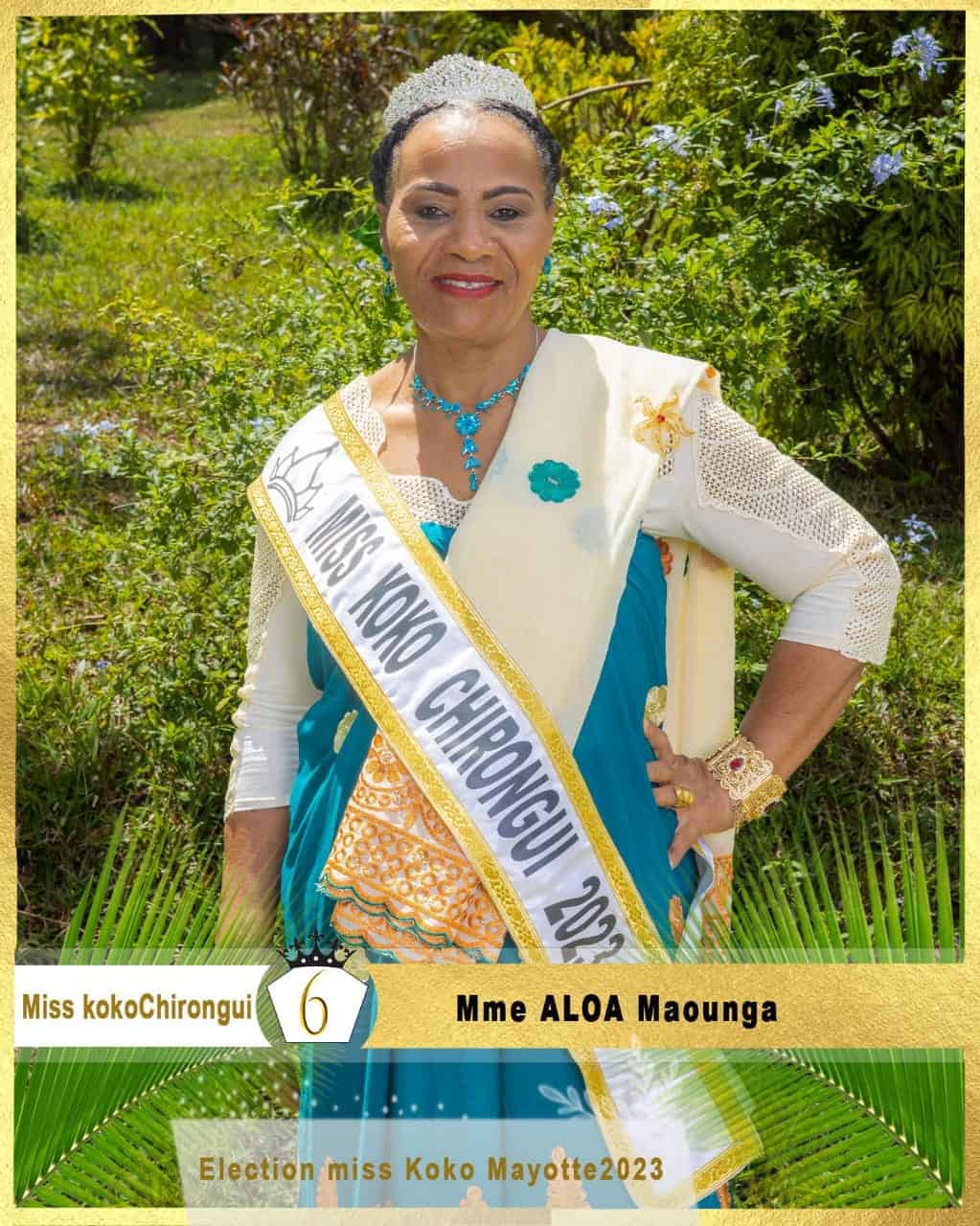

Miss Koko : « Derrière l’élection, nous avons aussi des valeurs à défendre »

Les koko sont une nouvelle fois mises à l’honneur pour leur troisième concours de Miss ce samedi, à partir de 15h au M’haju, à Bandrélé. Sayra Mohamed, directrice de la Fédération mahoraise des associations des personnes âgées et des retraités (Fmapar), revient sur le programme et les valeurs de Miss Koko 2023.

Flash Infos : À quoi peut s’attendre le public pour Miss Koko cette année ?

Sayra Mohamed : Il y aura déjà trois tableaux. Un tableau « sport », parce qu’il faut savoir que derrière l’élection Miss Koko Mayotte, nous avons aussi des valeurs à défendre qui sont chères aux personnes âgées. Lorsqu’on arrive à un âge avancé, il y a la perte d’autonomie, l’exclusion sociale et l’isolement. Ce sont des thèmes, en fait, sur lesquels on essaye de sensibiliser la population entière, que ça soit les financeurs, les entreprises, les familles. Après, il y aura le tableau « traditionnel » avec une prestation de danses traditionnelles, que les gens ont oublié. Et puis le tableau « soirée », avec la robe de soirée. Nous aurons aussi des artistes locaux dont les textes sont tournés vers la parentalité et la cohésion sociale. Il y aura des chama, des danses traditionnelles, qui feront les ouvertures. Il y aura aussi des surprises bien-sûr avec d’autres comités avec qui on travaille pour mettre en avant l’intergénérationnel. Enfin il y aura aussi des défilés et des sponsors. Les sept Miss seront notées sur dix par un jury sur leur prestance, dynamisme, élégance, prise de parole, éloquence, sourire, jovialité et complicité. Pour les préparer, on a un programme de cohésion pendant un mois et demi. On a fait une journée de bien–être la dernière fois par exemple. Puis il y a des répétitions tous les samedis et dimanches.

F. I. : Comme vous le rappeler, Miss Koko c’est avant tout un événement pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Quelles valeurs voulez-vous transmettre à travers celui-ci ?

S. M. : Les gens doivent savoir que Miss Koko Mayotte n’est pas qu’un évènement lambda. Derrière, on a des causes à soutenir, on a des valeurs à défendre. Nous voulons sensibiliser sur le grand âge à Mayotte. Parce qu’il y a des questions qui restent taboues comme la sexualité des personnes âgées, la maltraitance ou encore l’accès aux droits. Encore beaucoup de questions sont taboues à Mayotte parce qu’on se dit « nous on est des musulmans, on est des gens qui travaillent, on est sensibilisés sur ces questions », alors que quand on échange avec le public, les gens n’ont pas idée de ce à quoi les personnes âgées sont confrontées. Donc le but, à travers toutes les actions que nous mettons en place avec la Fmapar, comme Miss Koko, c’est vraiment de sensibiliser sur les sujets liés aux personnes âgées. Tous les ans, on a une nouvelle thématique. L’année dernière, c’était la liberté, parce qu’on se rend compte que parmi les personnes âgées, il y en a qui ne sont pas libres de faire ce qu’elles veulent. Soit leurs enfants ne veulent pas qu’elles sortent parce qu’ils ont peur qu’elles tombent, soit elles ne peuvent pas sortir parce que ce sont elles qui gardent les petits enfants. On avait vraiment mis l’accent sur leur liberté, qu’il fallait les laisser libres, ne pas les infantiliser, mais les accompagner plutôt.

F. I. : Comment va s’organiser la journée d’élection de Miss Koko 2023 ?

S. M. : La troisième édition de Miss Koko commencera ce samedi à 15h, au M’haju, à côté de Musicale plage, dans la commune de Bandrélé. Nous avons sept candidates qui nous viennent des communes de Bouéni, Chirongui, Kani-Kéli, Dembéni, Chiconi, Ouangani et Tsingoni. Elles ont entre 58 ans et 70 ans. On attend 300 personnes, qui pourront acheter leur billet sur place ou bien en prévente chez May’Salon, à la Fmapar ou bien dans les centres communaux d’action sociale (CCAS) des communes des Miss. Ils sont en vente à dix euros pour les adultes et trois euros pour les enfants de moins de 15 ans. L’élection sera également diffusée en direct sur les pages Facebook de la Fmapar, de Miss Koko Mayotte, de Daman Studio et de la commune de Dembéni, qui nous a aidé à organiser l’événement même si ça n’avait pas lieu chez eux. Nous vendrons également des T-shirt le jour-J. Les fonds collectés lors de cet événement vont permettre d’acheter des produits pour faire un kit hygiénique qui sera composé des protections intimes et de savons pour accompagner ou aider certaines personnes âgées en perte d’autonomie qui n’arrivent souvent pas à se procurer ces produits à la fin du mois. Car le thème de l’élection de cette année est celui la solidarité.

Ce samedi 16 décembre, à 15h, élection de Miss Koko 2023, au M’haju, près de Musicale plage à Bandrélé. Entrées limitées à 300 personnes, billet adulte à dix euros, billet enfant de moins de 15 ans à trois euros.

Miss France : « Montrer un autre visage de la jeunesse mahoraise »

Ce samedi, à 23h (heure de Mayotte) le concours Miss France 2024 commencera à Dijon (Côte-d’Or). Houdayifa Chibaco, étudiante en psychologie originaire de M’tsangamouji, y représentera fièrement les couleurs de Mayotte, après leur absence l’an dernier sur les podiums. « Mayotte n’a pas été représentée l’année dernière, donc voir notre Miss arrivée le plus loin possible serait une belle revanche », estime Yasmine Saïd, directrice du comité Miss Mayotte, actuellement à Dijon, où se passera la compétition, avec la prétendante au titre. D’après la directrice, les répétitions se déroulent à merveille et lui donnent confiance en l’issue des votes. « On voit qu’il y a un engouement parmi les Mahorais, nous seront une cinquantaine dans le public », constate celle qui espère que cet élan se traduira également dans les salons au moment de l’envoi des SMS qui seront comptabilisés pour élire la future reine de beauté. Dans l’histoire de Miss France, encore aucune Miss Mayotte n’est arrivée en haut des marches du podium. Peut-être cette année ? Quoi qu’il en soit, les apparitions d’Houdayifa Chibaco promettent du spectacle, et même une surprise au moment du fameux défilé en tenues traditionnelles. Du divertissement qui est le bienvenu en cette période trouble pour Mayotte, selon la directrice du comité. « Houdayifa est une jeune femme belle, brillante, elle est étudiante en psychologie. C’est l’occasion de montrer un autre visage de la jeunesse mahoraise que celui qu’on voit actuellement », dit-elle en faisant référence aux récents épisodes de violence.

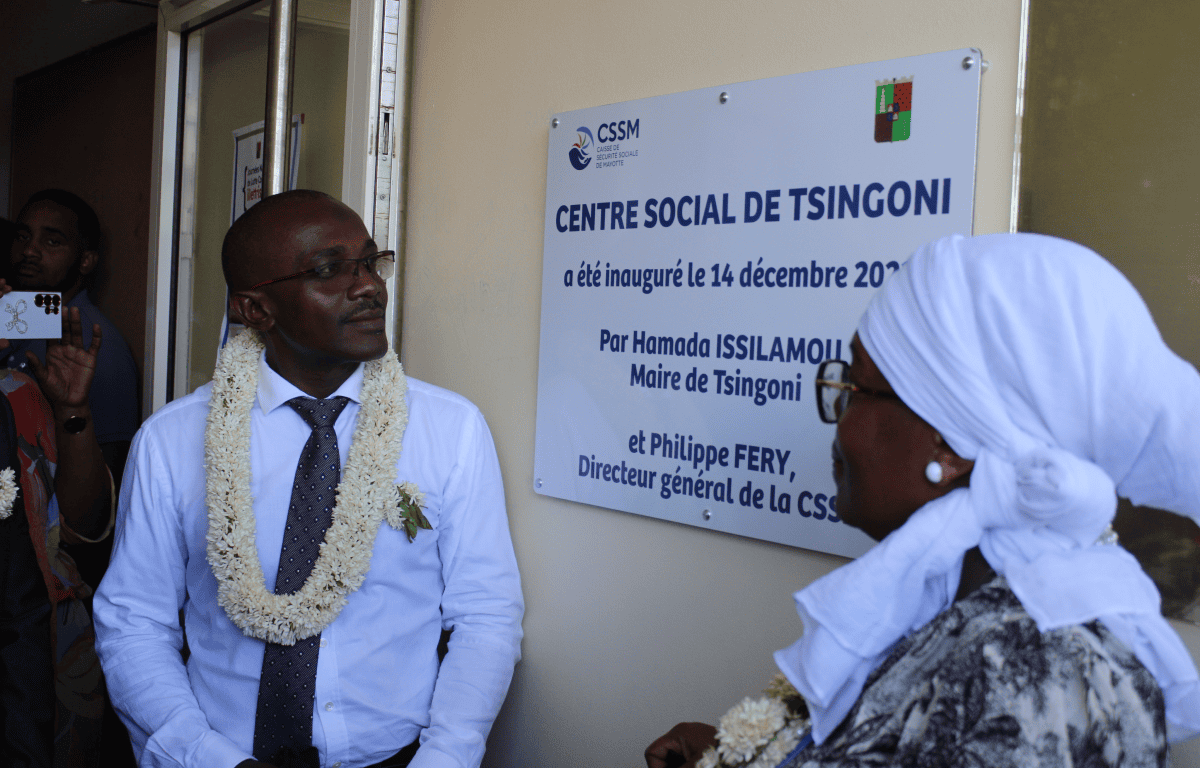

« Le centre social de Tsingoni existe, il faut maintenant qu’il vive »

En fonctionnement depuis le mois de septembre, le centre social de Tsingoni a été inauguré, ce jeudi. A côté du stade de Combani, le lieu est ouvert aux plus jeunes, aux seniors et plus largement aux personnes vulnérables.

C’est un endroit sur lequel la municipalité de Tsingoni mise pour enrayer la délinquance qui colle trop souvent à l’image de Combani. Dans les locaux de la MJC de Combani, qui ont vu le jour trois ans plus tôt, le centre social de la commune de Tsingoni s’est fait une place depuis quelques mois. Ce jeudi matin, c’était d’ailleurs son inauguration en présence des élus de la commune, son principal financeur, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), et ses partenaires. Cette structure « tant espérée par les élus », selon Fatima Ali Tamou, adjointe au maire en charge du social, doit permettre de proposer des temps d’activités, de l’accompagnement (pour avoir accès à un ordinateur par exemple), voire servir de lieu où les habitants peuvent se réunir et échanger. L’idée est à la fois de faire preuve de solidarité, d’accompagner les jeunes, les seniors, ou un public fragile, et de rompre l’isolement.

Sept personnes au centre

Mais le financeur prévient. « Le centre social existe, ce n’est pas une fin en soi. Il faut qu’il vive par ses activités », fait remarquer Nourdine Dahalani, le président de la CSSM et partisan de l’implantation de structures similaires dans chaque village. Pour cela, sept personnes (dont trois postes financés par la CSSM) ont la charge d’animer ce lieu. Outre la directrice, Charifia Abdillah, des animateurs s’occuperont de l’espace numérique à l’étage ou organiseront des actions à destination de la jeunesse ou des plus âgés. Plusieurs partenaires étaient également présents ce jeudi matin, dont le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Tsingoni, le GIP Maoré Ouvoimoja, l’Utas, des structures comme Oudjerebou.

La CSSM appelle d’ailleurs toutes les personnes souhaitant développer un projet à destination des trois publics ciblés à se faire connaître. Elles peuvent autant agir individuellement que par le biais d’une association. Les établissements scolaires pourront également profiter de ce centre social qui compte bien se faire une place dans le paysage de Combani.

Crise de l’eau : du plomb retrouvé dans le sud-est de l’île

Depuis ce jeudi soir, l’eau est considérée comme non potable dans les villages de Tsararano, Ongojou, Dembéni, Iloni, Hajangoua, Nyambadao et Bandrélé. En effet, selon les résultats des analyses confiées à un laboratoire agréé dans l’Hexagone, la présence de plomb « au-delà du seuil d’alerte » a été constatée pour l’heure exclusivement dans le sud-est de Mayotte, rapporte l’Agence régionale de santé (ARS). Sauf évolution, l’eau est considérée comme « non potable jusqu’à nouvel ordre » et ne peut « en aucun cas être consommée pour les usages suivants : boisson, préparations alimentaires et hygiène bucco-dentaire », poursuit l’ARS. Pour mémoire, depuis la raréfaction de l’eau, les procédures de contrôle sont renforcées. Début novembre, l’agence avait déjà émis une première alerte à la « non-conformité » de l’eau dans ces communes, sans préciser la cause.

Elle avait aussi émis une alerte aux métaux lourds, le 5 décembre, avant de la lever le lendemain suite à des nouveaux résultats du laboratoire situé dans le Drôme. Cette fois-ci, c’est ce même laboratoire qui confirme la présence de plomb.

Des salariés du CHM attendent davantage de mesures

A l’appel de la Commission médicale d’établissement, des salariés du centre hospitalier se sont rassemblés devant les urgences de Mamoudzou, ce jeudi. Ils réclament un encadrement renforcé de leurs interventions et trajets. Ceux qui ont pu rencontrer le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, estiment être « restés sur leur faim ».

A Mayotte, quand on est soignant, partir en intervention ou simplement rentrer du travail peut devenir un véritable chemin de croix. Le caillassage d’un bus en train de reconduire du personnel à M’tsangamouji en avait été un exemple tristement représentatif. Une élève de l’institut de formation en soins infirmiers avait été grièvement blessée à la tête le jeudi 14 septembre, entraînant un débrayage massif du personnel le lendemain.

A intervalles régulier, les personnels du Service mobile d’urgence et réanimation (Smur) ou encore les pompiers ne peuvent mener à bien des interventions à cause des caillassages et autres troubles à l’ordre publics recensés en nombre sur l’île. Le 12 décembre, un camion du Smur a été bloqué au niveau du pont de Dzoumogné. Selon Nora Oulehri, directrice du Service d’aide médicale urgente (Samu) à Mayotte, il est de plus en plus difficile d’« envoyer convenablement les secours aux patients ».

« Le sentiment d’insécurité persiste »

Pour le rappeler et le faire entendre, une trentaine de salariés du centre hospitalier de Mayotte (CHM) se sont rassemblé,s ce jeudi, devant les urgences, à l’appel de la Commission médicale d’établissement (CME). Son président, le docteur Soumeth Abasse et plusieurs cadres du CHM ont ensuite été reçus deux heures durant par le préfet de Mayotte, Thierry Suquet.

Une réunion de plus ? « Ce n’est pas du « on-off ». C’est un territoire difficile avec des enjeux très intriqués. On ne va pas neutraliser des milliers de délinquants au cours d’une réunion avec le préfet », tempère Nora Oulehri. Après les évènements de septembre, les services de l’État avaient déployé un arsenal de mesures pour sécuriser le transport domicile-travail des salariés. Mais, pour le docteur Abasse, président de la CME, « le sentiment d’insécurité persiste ». Ce dernier assure ne plus « être en mesure de rassurer le personnel ». Les cadres demandent notamment une réunion mensuelle avec les services de l’État sur la thématique de l’insécurité, ainsi qu’une accentuation des échanges entre forces de l’ordre et personnels de santé.

Au sortir de la réunion, les « N+1 » étaient unanimes pour dire aux salariés qu’ils sont « restés sur leur faim ». Ils se sont engagés à poser noir sur blanc une liste de propositions en vue d’une nouvelle réunion avec la directrice de cabinet du préfet, Marie Grosgeorge, mercredi prochain. « C’était important qu’on puisse dialoguer avec le préfet pour expliquer que les agents souffrent de l’insécurité. L’insécurité nous déstabilise tous », rajoute le docteur Abasse.

Les agents de Mamoudzou poursuivent leur grève

Eux aussi inquiets du climat d’insécurité, la grogne des agents de la mairie de Mamoudzou se poursuit aussi. Mercredi 6 décembre, le premier magistrat de la ville, Ambdilwahedou Soumaïla, invitait ses agents à protester contre « l’horreur au quotidien » créée par l’insécurité. Pour cela, les agents et leur maire ont rendez-vous quotidiennement sur le parking du stade Cavani, à quelques mètres du camp de migrants. Sous un barnum, on pouvait trouver une vingtaine de salariés, une semaine après le lancement du mouvement, ce jeudi. La plupart martèle le même message : il faut libérer le stade Cavani de son camp illégal. « On n’est pas là seulement pour constater, il faut aussi dénoncer l’insalubrité », lâche une participante, qui assure un service minimum dans son service. « C’est l’image de Mayotte qui est dégradée », surenchérit sa voisine.

La maternité de Dzoumogné ferme jusqu’au 30 décembre

Le manque de personnel oblige le centre hospitalier de Mayotte (CHM) a procédé à la fermeture de la maternité de Dzoumogné jusqu’au 30 décembre, annonce la communication du CHM, ce jeudi. « La population est informée est que la maternité de Dzoumogné est fermée à compter de ce jour faute de ressources humaines suffisantes pour la faire fonctionner en toute sécurité », reconnait le CHM, qui table sur une réouverture le dimanche 31 décembre.

Les femmes sur le point d’accoucher seront donc redirigées vers les autres maternités de l’île, à Mamoudzou, Kahani, M’ramadoudou et à Pamandzi. « Dans tous les cas, avant de se présenter à la maternité la plus proche, les usagers sont invités à contacter le Samu Centre 15. Le recours au Samu avant de se rendre à la maternité permet de garantir une évaluation préliminaire de la situation médicale de la patiente et de prendre les mesures appropriées », justifie le CHM.

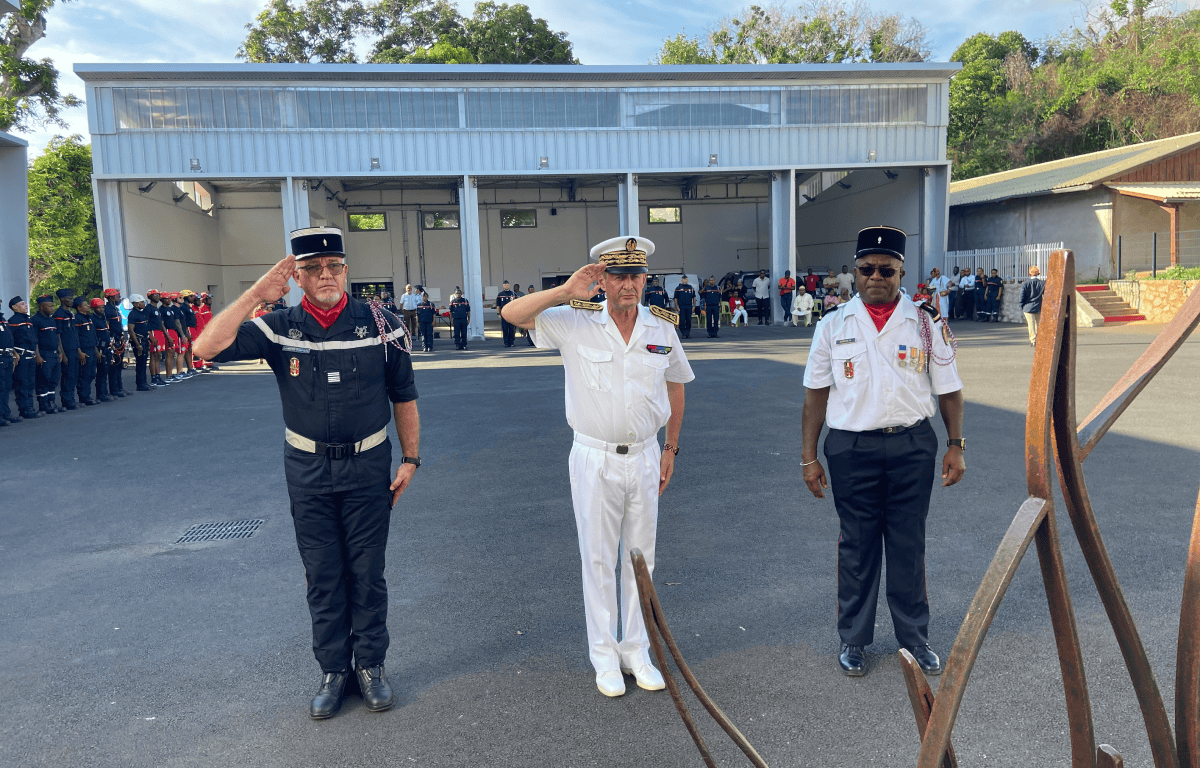

La Sainte-Barbe célébrée au centre de secours de Pamandzi

La cérémonie de la Sainte-Barbe était célébrée, ce mercredi après-midi, au centre d’incendie et de secours de Petite-Terre, à Pamandzi. Elle a notamment été marquée par la remise de nombreuses médailles d’honneur aux pompiers. Le colonel Olivier Neis, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de Mayotte, a été décoré de la médaille de la sécurité intérieure échelon « or ». Le lieutenant de première classe Moulida Abdou, chef du CTA-Codis (le centre de traitement des appels des pompiers), s’est vu remettre la médaille de la sécurité intérieure échelon « argent ». Le lieutenant de première classe Aboubacar Moussa, chef du centre d’incendie et de secours de Kawéni, a quant à lui été décoré de la médaille de la sécurité intérieure échelon « bronze ». Par la même occasion, deux CCF 6000, des camions citernes d’une capacité de 6.000 litres, ont été livrés au service départemental. Mayotte est le premier département ultra-marin à accueillir ces véhicules ultra-résistants capables d’évoluer sur des terrains difficiles.

Deux ans de prison pour des violences en marge d’un match de handball

Le vendredi 8 décembre vers 21h15, alors qu’un match de handball ayant opposé l’équipe de Kani-Kéli à celle de Bouéni se termine, des individus tiers armés de machette et de pierres arrivent et sèment le trouble en pourchassant les personnes présentes. Trois victimes sont recensées : deux présentent des blessures aux avant-bras tandis que la troisième déplore la dégradation de son véhicule.

L’enquête conduite par les militaires de la brigade de M’zouazia, renforcés par le groupe d’appui judiciaire permet, dans le temps de la flagrance, d’identifier et d’interpeller les trois auteurs principaux de ces faits, dont un mineur. À l’issue de leur présentation à la justice, le lundi 11 décembre, le mineur a fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Les deux majeurs, dont l’auteur des coups de machette, ont été condamnés à deux ans de prison ferme et huit mois de prison avec sursis. Le premier a été immédiatement incarcéré tandis que le second a fait l’objet d’une procédure de reconduite à la frontière.

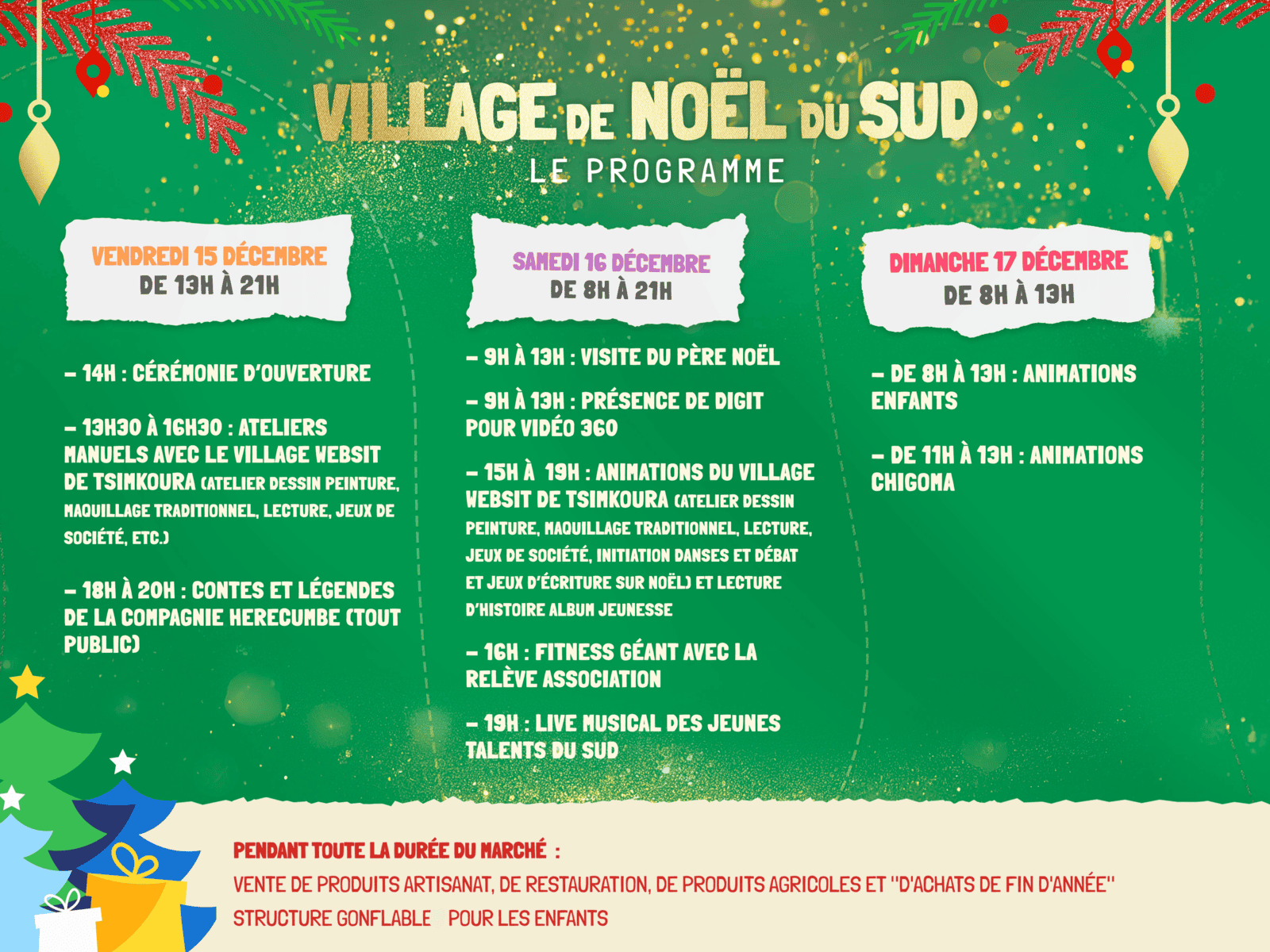

Un village de Noël à M’ramadoudou de vendredi à dimanche

La communauté de communes du Sud de Mayotte organise son premier village de Noël à la fin de cette semaine. L’intercommunalité, en partenariat avec les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani–Kéli, met en place ce village sur la place à côté du distributeur de billets BFC de M’ramadoudou. Le village est ouvert ce vendredi 15 décembre, de 13h à 21h, samedi 16 décembre, de 8h à 21h, et le dimanche 17 décembre, de 8h à 13h.

A cette occasion, une cinquantaine de stands de vente de produits d’artisanat, de restauration, de produits agricoles, de textile, jouets seront proposés au public. Plusieurs animations sont également prévues : halé halélé, ateliers initiation danses et chants traditionnels pour les enfants, fitness, châteaux gonflables, mini concerts…

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de la CCSud @ccsud.mayotte Ou par mail en vous adressant au Service Développement des Activités Économiques à economie@ccsud.yt.

Bihaki Daouda prend la tête de « Sud Mayotte Développement »

Le maire de Chirongui, Bihaki Daouda, a été élu président de « Sud Mayotte Développement », le vendredi 1er décembre, lors d’une assemblée générale constitutive de l’Agence intercommunale de développement économique du Sud. Celle-ci s’est tenue dans les locaux de la communauté de communes du Sud de Mayotte, à Bandrélé (photo). L’agence intercommunale de développement économique du sud a pour nom commercial « Sud Mayotte Développement » et aura son siège provisoire à M’zouazia, avant un déménagement dans la commune de Chirongui. Ce nouvel outil servira à aider les acteurs économiques du sud de Mayotte et notamment ceux qui souhaitent s’y implanter. Les locaux de « Sud Mayotte Développement » auront pour appellation « Le Hall des entrepreneurs ».

Outre la présidence, le conseil d’administration a été aussi mis en place. Autour de Bihaki Daouda, on retrouve huit autres élus de la communauté de communes du Sud : le maire de Bandrélé, Ali Moussa Moussa Ben, Zouhouria Foundi Chebani, Bouchourani Colo, Attoumani Black Abdullah, qui sera le trésorier, Ali Saïd Saïd, Mu’Uminat-Swalihat Cheick-Ahmed, qui sera la deuxième vice-présidente, Abachia Hamada et Zakiya Toibibou. Quatre membres extérieurs représentants du monde économique sont aussi au CA : Sophiata Souffou, première vice-présidente Sud Mayotte Développement et représentante de la CCI Mayotte, Kamaldine Attoumani, le président de la Cress Mayotte, Darouechi Ahamada, secrétaire et représentant du Medef, et Feyçoil Mouhoussoune, président de MayotteInTech. Téolinda Henriette, directrice ressources humaines Groupe et directrice Média Trace océan Indien pour représenter le groupe Trace Global, complète le bureau.

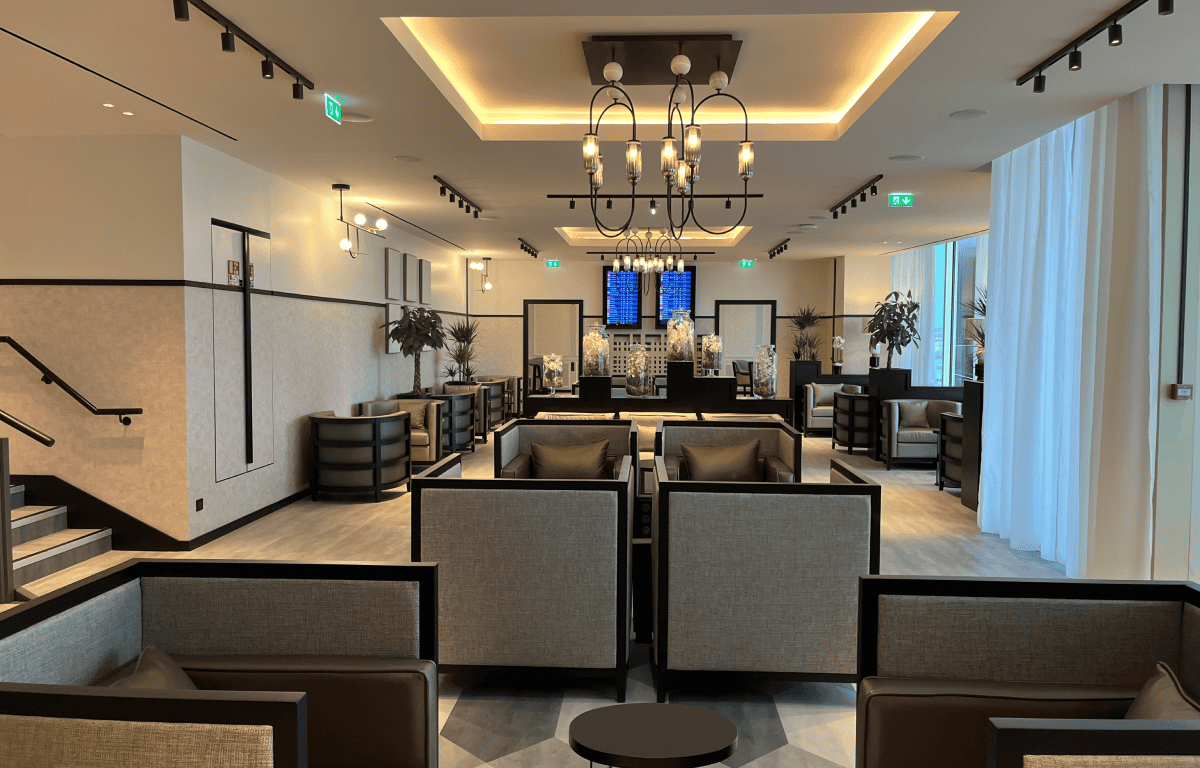

Un nouveau salon Corsair a vu le jour à Orly 4

Depuis le mercredi 6 décembre, la compagnie aérienne Corsair propose à ses clients voyageant en classe Business l’accès au salon Extime à Orly 4. Cet espace, est spécialement pensé pour offrir une expérience optimale de voyage. Le nouveau salon Corsair à Orly 4 est situé au 2ème étage. Il est composé d’un espace intérieur de 362,76m et de 101 places assises. Ce salon comporte plusieurs espaces dédiés et aménagés, parfaitement adaptés aux besoins de chaque typologie de clients. Pour la clientèle en voyage professionnel, des espaces de travail sont à disposition, ainsi qu’un espace VIP, disponible sur réservation, pour davantage de confidentialité. Pour les clients voyageant en famille ou en couple, le salon offre plusieurs espaces adaptés, pour se divertir ou se reposer, dont un espace conçu spécialement pour les enfants, avec des jeux.

Au sein des espaces de restauration, les clients pourront profiter d’un buffet varié proposant selon l’heure un petit déjeuner, un déjeuner, des collations ou un dîner chaud. Une large sélection de vins, d’alcools et de Champagne Laurent Perrier sont également disponibles.

Les clients bénéficient également d’un accès Wifi permettant la lecture et le téléchargement de tous les titres de la presse quotidienne régionale et nationale ainsi que d’un large choix de magazines nationaux et internationaux dans l’application Corsair Le Kiosk. Afin de répondre aux attentes de la clientèle, le salon proposera prochainement l’accès à des douches, dans l’espace sanitaire.

Enfin, une terrasse permet aux voyageurs de s’installer à l’extérieur, avec un espace fumeur, afin de profiter de la vue sur les pistes d’Orly.

Insécurité : la distribution de bouteilles d’eau suspendue à Tsoundzou 1

Les violences ont des répercussions aussi dans la distribution de bouteilles d’eau aux habitants. C’est notamment le cas à Tsoundzou 1 où des affrontements entre forces de l’ordre et des bandes de jeunes ont eu lieu, ce mercredi. « Compte tenu de la violence, qui règne depuis quelques jours au sein du village de Tsoundzou, la ville de Mamoudzou a décidé de suspendre la distribution des bouteilles d’eau gratuites, sur le site de Tsoundzou 1 jusqu’à nouvel ordre », annonce la municipalité de Mamoudzou.

Crise de l’eau : l’aide aux entreprises prolongée jusqu’en février

L’aide exceptionnelle en faveur des entreprises particulièrement touchées par la crise de l’eau est prolongée de manière automatique pour la période du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024. Depuis le début du dispositif, qui s’étendait initialement du 1er septembre au 30 novembre 2023, 103 demandes ont été payées pour un montant total de 2.276.864 euros, soit en moyenne 22.105 euros. L’aide peut être demandée pour la période de septembre à novembre au moyen du formulaire à remplir au plus tard le 8 mars 2024 en ligne exclusivement sur le site « impots.gouv.fr » (où plus d’informations sont disponibles) dans l’Espace Particulier du représentant légal de l’entreprise. Il n’y a pas de nouvelle demande à effectuer pour la période de prolongation décembre-janvier. L’aide est destinée aux entreprises exerçant une activité économique à Mayotte nécessitant l’utilisation de l’eau pour la réalisation de leur production ou de leurs prestations.

Loi Immigration : Le texte passera par une commission mixte paritaire

Après le conseil des ministres de ce mardi, le gouvernement a fait le choix de poursuivre le projet de loi immigration et intégration rejeté d’une très courte majorité à l’Assemblée nationale, ce lundi. Celui-ci prévient qu’il prendra tout son temps pour réunir les conditions favorables à la mise sur pied d’une commission mixte paritaire (composée de sept sénateurs et sept députés) chargée d’arbitrer le texte de loi, avant un nouveau passage devant les deux chambres législatives.

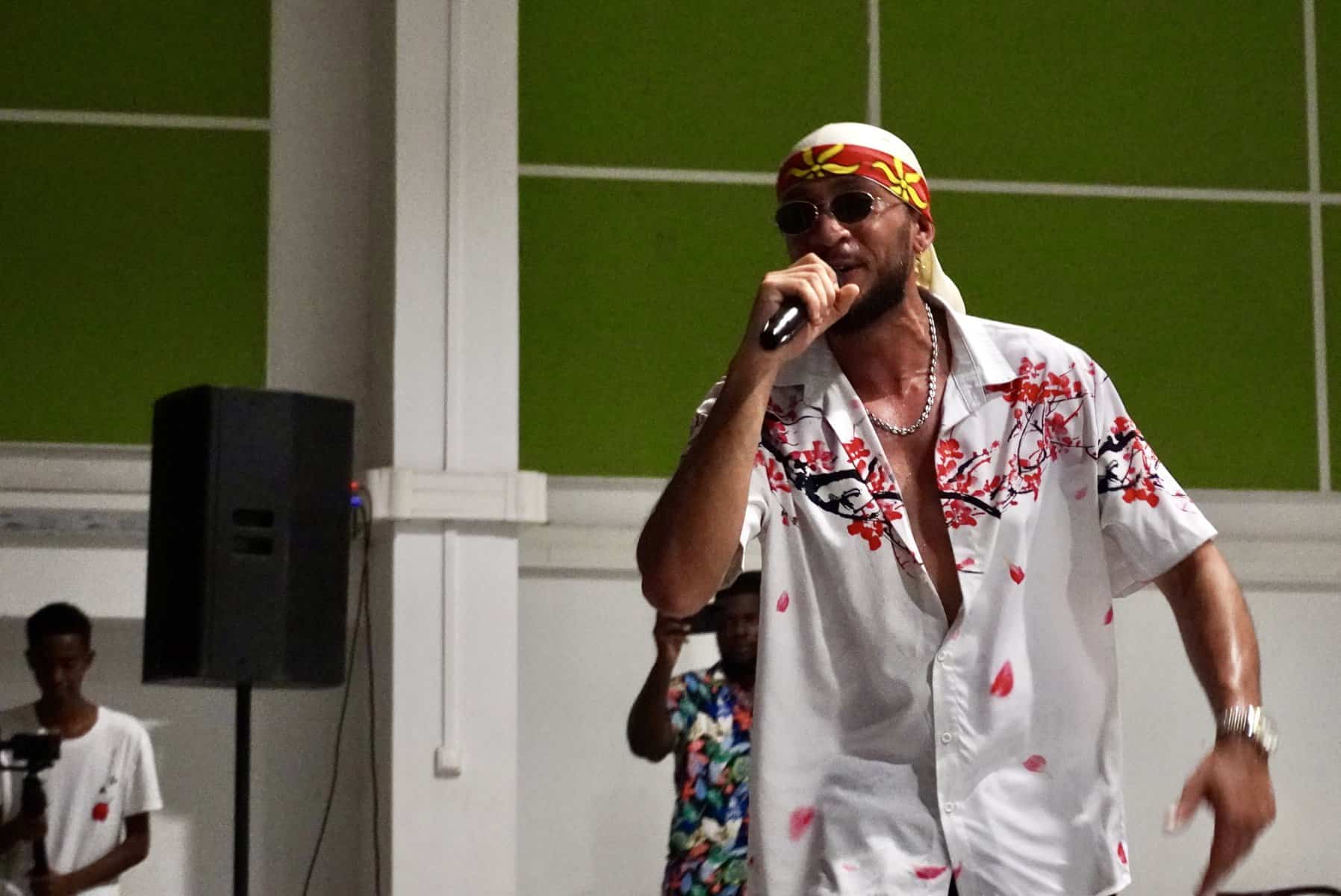

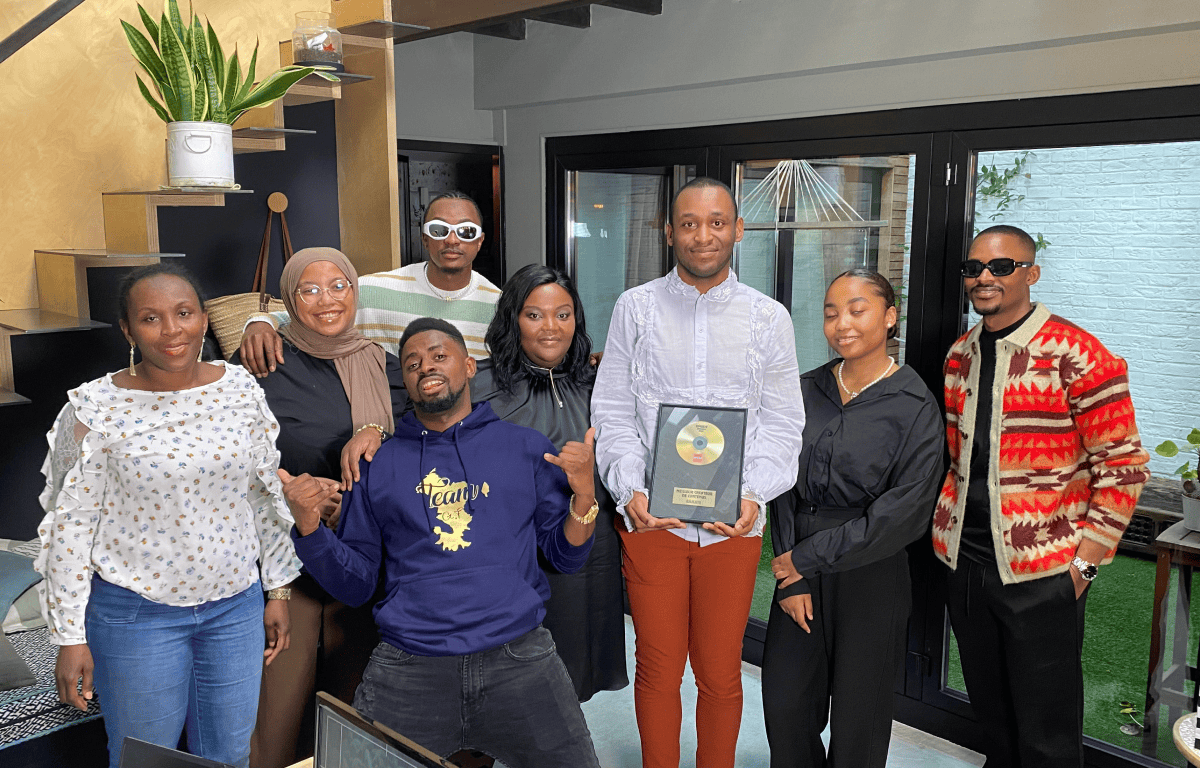

Karibu Music Awards : « Les artistes partagent leur musique, mais n’envisagent pas de faire carrière »

L’association Wassi Watru Mama organisera sa quatrième édition des Karibu Music Awards, ce samedi, cette fois-ci dans une salle à Bordeaux (Gironde). Sa présidente, Lcy Abdou Madi, explique ce concept né en 2018 et en quoi il valorise les artistes de l’île aux parfums.

Flash Infos : Comment s’organise le Karibu Music Awards ?

Lcy Abdou Madi : Sur la trentaine de membres de l’association Wassi Watru Mama – antennes métropolitaine et mahoraise confondues -, cinq s’occupent de l’organisation de la cérémonie. Chaque année, l’équipe réalise un travail de fond sur les réseaux sociaux pour identifier des prétendants à ces nominations déclinées en plusieurs catégories. On s’appuie sur plusieurs critères mais celui du nombre de vues n’en est pas forcément un. Puis on se regroupe, on en discute et on tague sur les réseaux sociaux les nominés. Certains sont en métropole, d’autres à Mayotte. Vient ensuite le moment de la cérémonie. Il y a treize catégories (voir encadré), comme meilleure chanson populaire, meilleur clip, réalisateur, révélation féminine, masculine etc. Pour treize gagnants.

F.I. : Qu’est-ce qui change cette année ?

L.A.M. : On est très stressés. Ce sera la première fois qu’on réalisera cette cérémonie de remise de trophées en public, dans une salle de fête municipale à Bordeaux. Depuis 2018, on enregistrait dans un studio, sans public. On n’avait pas forcément les moyens mais nous avons quand même voulu le faire et prendre en charge le déplacement de danseurs : Lokygramme, Samouss, Chaldi ainsi qu’un jeune danseur de Megda. Nous recevrons également deux personnalités issues des réseaux sociaux comme Princesse Laam, Haouraye et deux miss beauté qui interviendront depuis Mayotte : miss Salouva et Larissa Salim Be. La cérémonie commencera à 20 heures, mais sera filmée par des professionnels et retransmise sur Facebook. On enverra, via l’antenne de Mayotte, un lien pour que les Mahorais puissent se connecter et ils pourront même interagir. Mais faute de moyens, on n’a pas pu décorer la salle comme on voulait…

F.I. : Quel est l’enjeu de cette cérémonie ?

L.A.M. : C’est surtout de rendre visible, promouvoir des artistes mahorais et montrer qu’il n’y a pas que du traditionnel, il y a du pop, du rap chanté en shimaoré et c’est un mélange qui fonctionne bien. À Mayotte, la plupart partagent leur musique sur les réseaux sociaux, mais n’envisagent pas de faire carrière alors qu’il y a une éducation musicale qui existe sur l’île. On peut prendre des cours. Sur place, notre association sert à accompagner ces artistes et les mettre en relation avec les structures adéquates, jouer de nos contacts. Il suffit parfois de rencontrer les bonnes personnes. Et puis, on se dit, même si ce n’est pas que ça, mais qu’on minimise la culture à Mayotte. Ça pourrait peut-être éviter que des jeunes arrachent des sacs. Je ne dis pas que ça résout tout mais qu’il y a une concordance. Il faut de la musique, du sport… Par cette cérémonie, on espère encourager tout ça. On aurait voulu organiser cette cérémonie à Mayotte, mais l’insécurité rend difficile le fait qu’il y ait un public et malgré nos demandes, on ne trouve pas de salle.

Les nominés de cette quatrième édition

Pour le meilleur chanteur : Lokygramme, Youbbee, Naid, Meiitod.

Pour la meilleure chanteuse : Zily, Mory’s, Kueena.

Pour le meilleur clip : Youbee « Haram », Kamal « Bomaye », Terrell « Karaté », 976k « Tafaouti ».

Pour le meilleur réalisateur : Maido, Abdoulatuf Le Guirri, Tchuhuru.

Pour le meilleur projet : Zaoidi « Cadeau », Lokygramme « M’trumé », Ismaa « Namnayne », Deejay « Namujé », Daday « M’Zindzi ».

Pour le meilleur chanteur traditionnel : B Junior, Kay, Motamo, Chaldi.

Pour le meilleur feat : Skinny ft Djabi, Terrell feat Meiitod Titi, Lokygramme feat Meiitod Nyora, La mendosa feat Madaraou man Kayna mana, Naid x Dadday Chaima.

Pour la meilleure chanson populaire : Youbbee « Haram », Naid « Daday Chaima », Naid « Gucci », Kamal « Bomaye », B Junior x Chaldi « Chakacha ».

Pour le meilleur rappeur : Patsaou, Gagala, La mendosa, Dejaay.

Révélation masculine : Zelko, Candell, Daday.

Révélation féminine : Ismaa, Maloko, Zawadi.

Meilleur créateur de contenus : Nassrati, Bahati, Golden yass.

Meilleure tournée : Zily, Terrell Elymoor, Npro game, Meiitod, Wakiiz.