Confinés par les blocages qui paralysent l’île depuis plus de trois semaines, certains habitants ont décidé de tenter leur chance à l’aéroport et de partir quelques temps de Mayotte, en attendant que les barrages soient levés.

Suppression du droit du sol à Mayotte : possible mais pas facile

Ahmed Idriss : La loi prévoit qu’un enfant né en France (y compris Mayotte) de parents étrangers devient français dès l’âge de 18 ans. C’est ce mode d’accession à la nationalité par la naissance sur le sol français qui est appelé communément droit du sol. Mais la jouissance de ce droit est soumise à plusieurs conditions rappelées à l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »

Il ne suffit donc pas d’être né en France pour acquérir automatiquement la nationalité française ; encore faut-il justifier d’une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans et y résider au premier jour de ses dix-huit ans. Mais sous réserve de remplir la condition de résidence habituelle en France d’au moins cinq ans à partir de l’âge de 8 ans, les parents étrangers de l’enfant né en France peuvent réclamer, de façon anticipée, la nationalité française au nom de leur enfant dès que celui-ci a atteint l’âge de 13 ans. De la même façon, l’enfant, indépendamment de ses parents, peut réclamer la nationalité française dès l’âge de 16 ans s’il remplit la condition de 5 années de résidence habituelle en France.

F.I. : Le droit du sol a été adapté à Mayotte en 2018. Qu’est-ce qui a changé ?

A.I : À Mayotte, la loi du 10 septembre 2018 est venue modifier les règles d’acquisition de la nationalité française en introduisant une condition supplémentaire spécifique à la mise en œuvre du droit du sol : désormais, l’un au moins de deux parents étrangers de l’enfant né à Mayotte doit être en situation régulière, sous couvert d’un titre de séjour, depuis au moins trois mois consécutifs à la date de sa naissance (article 2493 du code civil). Il en va de même pour la mise en œuvre des procédures de réclamation anticipée (13 ans et 16 ans). Il s’agit là d’une adaptation opérée en application de l’article 73 de la Constitution pour faire face à la pression migratoire essentiellement en provenance des Comores comme l’avait soutenu le Sénateur Thani Mohamed Soilihi.

F.I. : Le gouvernement entend supprimer le droit du sol à Mayotte dans les prochains mois. Cette mesure n’est-elle pas anticonstitutionnelle ?

A.I : Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 73 de la Constitution dispose que « dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

Lors du débat sur le projet de loi Collomb (2018) certains députés ont contesté les dispositions relatives à l’adaptation du droit du sol à Mayotte, sous prétexte qu’elles méconnaissaient les principes d’indivisibilité de la République et d’égalité devant la loi. Ces mêmes dispositions étaient critiquées par des sénateurs au motif qu’elles méconnaîtraient notamment l’indivisibilité de la souveraineté nationale.

Dans sa Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 déclarant conformes à la Constitution les dispositions du projet de loi Collomb relatives à l’adaptation du droit du sol à Mayotte, le Conseil constitutionnel, après voir relevé que la collectivité de Mayotte est « soumise à des flux migratoires très importants » au regard de la « forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, ainsi qu’un nombre élevé et croissant d’enfants nés de parents étrangers », a considéré que de telles circonstances constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, « de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».

On peut dès lors considérer que l’éventuelle suppression du droit du sol à Mayotte n’excéderait pas la mesure des adaptations susceptibles d’être justifiées par les caractéristiques et contraintes particulières sur le fondement du premier alinéa de l’article 73 de la Constitution.

F.I. : Quelle procédure le gouvernement doit suivre pour réviser la Constitution ?

A.I : La révision constitutionnelle annoncée par le ministre de l’Intérieur est prévue par l’article 89 de la Constitution de 1958. En pratique, elle se fait à l’initiative du gouvernement qui doit d’abord présenter un projet de loi supprimant le droit du sol à Mayotte. Le texte est ensuite soumis au vote de l’Assemblée et du Sénat. Dans ce domaine, les deux assemblées parlementaires disposent des mêmes pouvoirs, ce qui implique que le projet ou la proposition de loi constitutionnelle soit voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat avant d’être adopté par référendum ou par une majorité des trois cinquièmes du Congrès.

F.I. : Combien de temps faut-il compter pour que cela se fasse ?

A.I : Il faut compter un délai de six semaines entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi et sa discussion en séance est requis. La procédure accélérée n’est pas possible. Est également applicable le délai de quatre semaines entre la transmission du texte par la première assemblée saisie et sa discussion devant la seconde.

F.I. : Le gouvernement peut-il utiliser le 49.3 pour faire passer la mesure s’il n’a pas le soutien du Parlement ?

A.I : Impossible pour la révision constitutionnelle du droit du sol qui exige une adoption par référendum ou par une majorité des trois cinquièmes du Congrès.

Comores : « Hama Tsimegneha », cette chanson qui enflamme l’opinion

Sur toutes les plateformes, notamment TikTok, le tube cartonne et il est repris sans cesse dans des challenges. Toutefois, ce succès, n’a pas épargné la chanson des controverses, au point d’être accusée à tort ou à raison par certains conservateurs de faire la promotion de la débauche.

Km Bo’yz et Leg Arzam. Ces deux noms ne vous disent certainement rien. Pourtant, le duo de ces jeunes artistes comoriens pour une chanson sortie le 10 février, tient l’archipel en haleine sur toute la toile comorienne. Le titre du tube est « Hama Tsimegneha » qui peut signifier littéralement « je suis gâté ou pété ». En cinq jours, le son cumule 147.000 vues sur la plateforme YouTube. Un succès indéniable pour cette chanson dont personne ne prédisait une telle prouesse.

Dans les rues, les transports, il n’y a que ce duo qui tourne en boucle. En gros, c’est devenu sans conteste le tube du moment, très bien accueilli par les jeunes et les adultes. Sur TikTok, surtout, les challenges comme avec « Hama Tsimegneha », sont nombreux. Mais ce n’est pas de son audience que la chanson fait parler ces derniers jours. Loin de là. La controverse tourne autour du contenu et des images de la vidéo. D’aucuns accusent les jeunes rappeurs de faire la promotion de l’alcool et de la dépravation. Dans le clip, des figurants tiennent des bouteilles d’alcool. On y voit également des verres en plastique remplis de boisson.

Les gestes en revanche, tout comme les paroles de certains couplets, sonnent comme un appel à l’aide. Comme quand Km Bo’yz, sort un « Baby attends moi pour me tenir la main car mes yeux peinent à s’ouvrir…je ne sais même pas où je vais ». « On était en pleine préparation de notre futur projet, nous avons enregistré un son et d’un coup, on s’est dit qu’il manquait une chanson de délire grâce à laquelle tout le monde peut s’ambiancer. Ainsi, notre son a vu le jour », nous a confié Km Bo’yz, qui jure qu’ils n’ont jamais « tisé » (bu d’alcool, N.D.L.R), ni fumé de leur vie. Le jeune artiste dont le premier single, « Huni Hamu » (tu me manques) est sorti en 2020, a expliqué l’objectif du tube. « De base, nous voulions dénoncer les effets de l’alcool sur les personnes qui en consomment et en même temps se moquer de manière subtile des effets et conséquences de celui-ci », a-t-il élucidé.

« Leur but est d’envoyer un message à un public cible »

Mais les auditeurs ne l’ont pas interprété de cette façon, même si certains font preuve de tolérance. « Il n’a pas dit que l’alcool rend heureux ou intelligent », écrit un internaute. « L’alcool est hallalisé aux Comores, pourtant vous ne dites rien », enchaîne un autre pour dénoncer ces critiques qui tiennent leur origine dans le caractère religieux de l’archipel, majoritairement musulman.

Le rappeur Jetcn, lui aussi prend la défense de Km Bo’yz et de Leg Arzam. « Certes, en termes d’écriture, ils n’ont pas été profonds, mais c’est exprès car leur but est d’envoyer un message à un public cible, de s’adresser particulièrement aux jeunes et adultes. On devrait se poser des questions. Comment les jeunes sont arrivés jusque là et quelles sont les solutions, car ce que décrivent ces artistes n’est autre que la réalité », a insisté, Jetcn, qui affirme comprendre ce choix, lui qui a déjà réalisé un son dénommé « Asga », qui racontait la vie nocturne dans un quartier chaud de la capitale, connu pour son ambiance un peu plus particulière.

« Je pense que la chanson est dans l’air du temps »

« Il faut aussi noter que dans beaucoup des chansons traditionnelles, les auteurs emploient de mots plus violents et des choses bien plus graves. A la différence, ils soignent bien leurs textes de façon rhétorique et métamorphique », a souligné, Jetcn. « Je pense que la chanson est dans l’air du temps, qu’elle est l’œuvre d’artistes doués qui s’inspirent de leur quotidien. Et ceux qui s’indignent ne sont que des hypocrites car la consommation d’alcool est une question politique et de santé publique », a taclé, Biheri Saïd Soilihi, féministe comorienne très active sur les réseaux sociaux. Elle poursuit : « Pour moi il faut accompagner les jeunes artistes et répondre aux considérations portées par leurs titres plutôt que de juger et de nier une qualité largement établie pas seulement chez les jeunes. »

L’archipel est certes musulman, mais sa société conservatrice n’est pas épargnée par les différents fléaux qui touchent presque tous les pays : la délinquance. « Avant les gens se cachaient pour boire. Cependant, maintenant, des jeunes se pavanent dans les rues avec des bouteilles de tise (alcool, N.D.L.R), personne ne peut le nier, et ça depuis belle lurette avant que notre chanson ne sorte », a renchéri, Km Bo’yz. A propos du succès que rencontre « Hama Tsimegneha », le rappeur ne s’y attendait pas. « Personne ne peut deviner l’envergure ou bien le succès d’un son à sa sortie, même les plus grands artistes du monde entier le savent. D’ailleurs les tubes les plus adulés ne sont pas forcément les préférés des artistes eux-mêmes », a dit Km Bo’yz.

Crise de l’eau : De l’eau au robinet deux jours sur trois à partir de lundi

Les tours d’eau s’allègent à nouveau pour les habitants de Mayotte la semaine prochaine, suite à une décision du comité de suivi de la ressource en eau. À partir de ce lundi 19 février, il y aura désormais de l’eau pendant 48 heures au robinet (contre 24 heures actuellement) avant une coupure de 24 heures. Une bonne nouvelle annoncée ce jeudi après-midi par la préfecture, dans un communiqué, qui précise : « L’ouverture s’effectuera entre 16h et 18h ; la fermeture interviendra 48h plus tard entre 14h et 16h, par secteurs définis dans le planning de la SMAE. »

Néanmoins, cette mise en place des tours d’eau dépendra des possibilités de déplacement des agents de la SMAE pour effectuer les manipulations nécessaires dans les différents secteurs. « Le retour à la situation d’avant sécheresse nécessitera un délai de 4 à 5 semaines pour achever les travaux interrompus du fait de la crise sociale », précise le communiqué.

« La constitution d’un stock stratégique et de précaution est en cours et se poursuivra tout au long du mois de mars, au profit des collectivités locales, des opérateurs et services publics. Ce stock pourra être distribué par les organismes concernés en cas de nécessité », ajoute-t-il plus loin. Quand la crise sera écartée, l’eau sera destockée et mise au profit de la population, justifiant l’arrête de la distribution de bouteilles d’eau à partir du 1er mars.

La situation s’améliore au fil du remplissage des retenues collinaires, qui se sont refait une santé depuis le début de la saison des pluies. Selon nos informations, le niveau du bassin de Dzoumogné serait toujours à 100%, et celui de Combani, à 66%, contre 50% le 29 janvier.

La préfecture rappelle néanmoins qu’il est important de continuer à veiller sur sa consommation d’eau personnelle et que chaque goutte préservée compte.

Une cellule psychologique s’ouvre au CHM

Afin d’offrir du soutien en lien avec la crise actuelle, paralysant les routes et bloquant une grande partie des personnes chez elles, le centre hospitalier de Mayotte (CHM) a ouvert une cellule d’écoute psychologique à destination de la population. Des professionnels peuvent répondre à cette dernière en français, en shimaoré et en kibushi. Cette ligne est disponible tous les jours, de 8h à 20h au numéro suivant : 02 69 66 58 25.

Quand le RN veut supprimer l’AME à Mayotte… où elle n’existe pas

« Protéger Mayotte, en supprimant l’AME (aide médicale d’état) », peut-on lire sur une publication Facebook du Rassemblement national, ce mercredi. En pleine opération séduction à Mayotte, où ses résultats sont très bons aux scrutins nationaux, le parti d’extrême-droite souhaite surfer sur le mouvement social actuel pour dénoncer ce dispositif de soins gratuits à destination d’immigrés illégaux. Pourtant, cette aide valable en métropole n’est pas appliquée à Mayotte, de même que la protection universelle maladie (Puma) qui permet de conserver des droits même en période de renouvellement de titre de séjour par exemple.

Cependant, l’assurance maladie à Mayotte prend en charge les soins délivrés par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) pour les étrangers en situation irrégulière via la dotation annuelle forfaitaire (Daf) afin de maintenir un système global. Mais pour les étrangers en situation irrégulière et ne résidant pas à Mayotte depuis de trois mois, impossible de s’affilier à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).

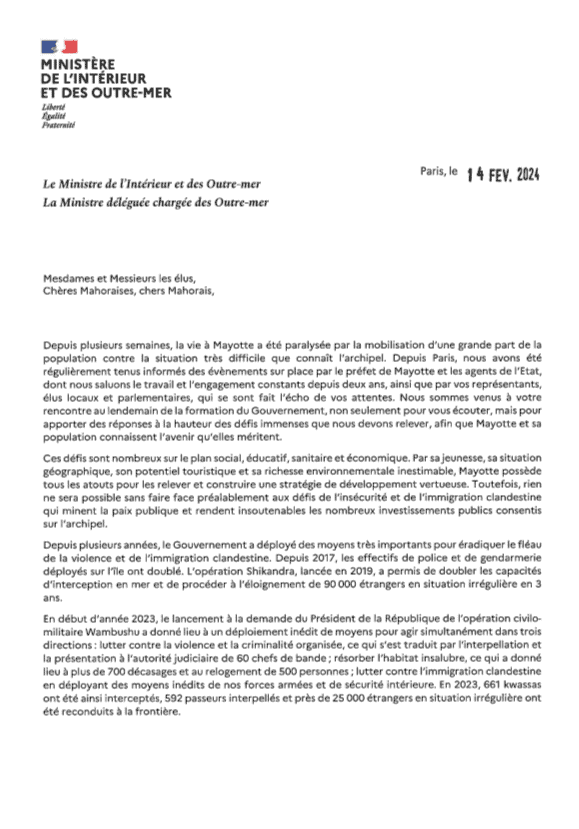

Barrages : Un bras de fer lancé entre gouvernement et Forces vives

Arrivée avec du retard (12h30, ce mercredi), le courrier promis par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, ne semble pas avoir pris en compte l’évolution de l’accueil des annonces faites dimanche. Les Forces vives, qui présentaient les promesses du ministre de l’Intérieur comme une victoire dimanche soir, ont depuis eu le temps d’analyser ces dernières et de préciser leurs conditions. Le gouvernement, a pris son temps, lui, mais ne semble pas l’avoir fait pour adapter ses engagements.

La fin du chemin de croix de Thierry Suquet

Annoncé au conseil des ministres, ce mercredi 14 février, le départ de Thierry Suquet marque la fin d’une histoire mouvementée avec Mayotte. Entre mouvements sociaux, crise de l’eau et insécurité, le Nordiste a vécu deux ans et demi à gérer l’urgence depuis son arrivée, le 12 juillet 2021. Retour sur six séquences marquantes pour celui qui devient préfet du Vaucluse, le 4 mars.

L’incendie de la mairie de Koungou

Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 septembre 2021, l’hôtel de ville de Koungou avait été incendié volontairement en marge du décasage de Carobolé. « On voit bien qu’on dérange. Car avec ces opérations de décasage, nous luttons aussi contre la délinquance et l’immigration clandestine. La riposte se fait donc par ces guerres de territoires, de la part des délinquants », avait réagi le préfet, qui entendait poursuivre le calendrier des destructions. « La seule chose que cette situation renforce, c’est ma détermination. » L’ancien préfet délégué pour la défense et la sécurité en région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé plusieurs opérations de décasages chaque année et n’hésitait pas à exhorter les maires mahorais à monter des dossiers pour les réaliser. Au début de l’opération Wuambushu, en avril 2023, il faisait état de « 2.000 habitats insalubres démolis dans l’île » en deux ans.

Le blocage du village de M’tsapéré

Le département est bloqué depuis trois semaines et demie maintenant par les habitants excédés par l’insécurité. Mais il y a deux ans, un mouvement similaire avait vu le jour et s’était concentré sur le village de M’tsapéré, en raison d’une série de faits divers qui ont marqué les habitants. L’un d’eux avait été tué d’un coup de machette à la tête alors qu’il revenait d’un terrain qui lui appartenait. Il avait trouvé la mort devant nos locaux, à Cavani. Omar, un agriculteur de M’tsapéré, avait alors commencé à monter des barrages au milieu du village. Les riverains l’avaient rejoint et bloqué les axes pendant une semaine, jouant parfois au jeu du chat et la souris pour s’installer sur la rocade. « Toutes les personnes liées aux cinq meurtres de ce début d’année sont en prison. Concernant les délinquants, on doit régler ce problème tous ensemble. Il faut mobiliser les renseignements, nous dire qui et déposer plainte. Les parents doivent aussi être mis devant leurs responsabilités », avait martelé le préfet, dans une scène étrange près de la rocade aux côtés des forces de l’ordre, alors que les habitants qui souhaitaient le rencontrer étaient réunis 500 mètres plus loin, dans le centre du village.

L’opération Wuambushu

Rare moment où le préfet a reçu le soutien des collectifs, l’opération Wuambushu a marqué l’année 2023 à Mayotte. Las, le premier jour a dû être incroyablement long pour le préfet. Sa conférence de presse, à Tsoundzou 1, a vu l’irruption et la colère de madame Magoma, une habitante de Kwalé dont la maison a été ravagée, le week-end précédent. « Vous n’avez pas été capable de nous protéger ! » avait-elle lancé, furieuse. Le préfet avait laissé le commandant de la gendarmerie de Mayotte, Olivier Capelle, et la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Camille Chaize, tenter de calmer la riveraine. Au même moment, les avocats venus pour défendre les habitants de Talus 2 à Majicavo-Koropa avaient obtenu un délai supplémentaire auprès du tribunal judiciaire, tandis qu’Anjouan bloquait les navires transportant leurs ressortissants expulsés. Ensuite, le déploiement d’un important contingent de forces de l’ordre avait permis de rétablir rapidement la circulation, mais sans jamais avoir un impact significatif sur l’insécurité de l’île. Ce dimanche, le ministre de l’Intérieur et des Outremers, Gérald Darmanin, défend toujours l’opération (il veut lancer un deuxième acte), les résultats étant pourtant en deçà des attentes. L’arrestation (dont une partie avant ladite opération) de 60 individus présentés comme « chefs de bande » n’a pas réduit le nombre de faits de délinquance, les 700 décasages sont loin des « 1.250 » évoqués en juin dernier pour l’année 2023 et les expulsions se sont avérées un peu moins nombreuses que les années précédentes, avec 25.000 étrangers en situation irrégulière reconduits à la frontière en 2023.

Le projet contesté de l’îlot Mtsamboro

Le 18 mai 2022, une réunion publique avait dû se terminer dans la précipitation et la cacophonie, à M’tsamboro. Celle-ci portait sur l’aménagement de l’îlot de M’tsamboro. Les agriculteurs de l’endroit étaient en colère craignant de voir disparaître leurs champs. « Il n’en est pas question. La vocation première de l’îlot ne changera pas », leur a rétorqué le préfet Thierry Suquet, au cours d’une nouvelle réunion, le mercredi 22 juin 2022. Le projet, qui comportera un ponton pour les forces de l’ordre, des farés, des sentiers de randonnée, suscitait alors l’inquiétude. Le préfet a tenté de calmer de trouver les choses tout en prônant un retour à la culture d’agrumes, plutôt que des bananiers.

La crise de l’eau

C’est un crash qui était prévisible. Pourtant déjà marqué par des sécheresses précédentes et à cause d’un manque d’investissements dans de nouvelles infrastructures, le territoire connaît une crise de l’eau depuis plus d’un an maintenant. Faute de pluies suffisantes au début de l’année 2023, les retenues collinaires et les rivières ont connu des niveaux inquiétants, entrainant des restrictions et des tours d’eau particulièrement drastiques. « On a besoin de la mobilisation de tous », répétait le préfet obligé d’instaurer de nombreuses restrictions d’usage. En juillet, Gilles Cantal a été nommé préfet en charge de l’eau auprès du préfet de Mayotte, pour l’aider et surtout préparer le pire. Car le couperet est tombé, le 4 septembre, avec les 48 heures de coupures portées rapidement à 54. Avant de partir, Thierry Suquet travaillait en collaboration avec Christophe Lotigié, un autre préfet de l’eau. Ce dernier va conclure sa mission dans deux semaines, il sera remplacé par un expert de haut-niveau chargé de suivre la question de l’eau sur le long terme.

Le blocage de l’île par les collectifs

Dernier évènement en date, le camp de migrants de Cavani a marqué une fin compliquée de son histoire dans l’archipel mahorais. Alors que le problème des migrants d’Afrique continentale se cantonnait au quartier Massimoni, à Cavani, il s’est déplacé il y a quelques mois et a grossi à vue d’œil sur le stade de Cavani, provoquant l’exaspération des riverains. Sommé par le ministre de l’Intérieur et des Outremers de démanteler ce camp, Thierry Suquet pensait acheter la paix sociale en procédant à l’opération qui devait durer « deux mois » initialement. Sauf que les collectifs, qui demandent un démantèlement « immédiat », ont décidé de ne pas se limiter à cela, mais en ont profité pour porter d’autres revendications. Confronté, le préfet de Mayotte a alors décidé de changer de ton en demandant la levée des barrages, puis en faisant appel aux gendarmes et policiers pour le faire. Depuis, le mouvement s’est durci et Thierry Suquet se faisait discret, conscient que les collectifs voulaient un nouvel interlocuteur.

François-Xavier Bieuville arrive à Mayotte

Avant sa nomination à Mayotte et son arrivée le 24 février, François-Xavier Bieuville a acquis une solide expérience en Outremer. Il a précédemment occupé la fonction de secrétaire général adjoint du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie de 2005 à 2007. Il a également été un bref moment conseiller technique au cabinet d’Yves Jégo, le secrétaire d’État chargé de l’outre-mer de 2008 à 2009. Il a été ensuite directeur général de l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (Ladom), puis de la Fondation du Patrimoine. Intégré au corps préfectoral, il est sous-préfet dans le département du Nord depuis 2021, à Douai, puis à Dunkerque.

Son arrivée à la tête de la préfecture de Mayotte promet d’être chargée entre la crise de l’eau (il sera assisté sur cette mission d’un expert de haut-niveau qui remplacera le préfet actuel Christophe Lotigié) et surtout le mouvement social qui paralyse l’île depuis trois semaines et demie.

Assises de Mayotte : De lourdes peines pour l’agression de deux agents de l’OFB

Soimidine Mohamed Bacar a été reconnu coupable de vol avec arme et de violences commises sur deux agents de l’Office français de la biodiversité en mars 2021, dans la commune de Bandrélé. La cour d’assises de Mayotte le condamne à quatorze années d’emprisonnement ferme, soit le double de la peine prononcée à l’encontre du deuxième accusé, Biaydine Houmadi.

Trois jours durant lesquels ils ont attentivement scruté la présidente de l’audience, Nathalie Brun. Trois années qu’ils attendaient ce procès. Les deux agents de l’Office français de la biodiversité ont pu quitter le banc des parties civiles lorsque le couperet est tombé, ce mercredi, à la cour d’assises de Mayotte. Soimidine Mohamed Bacar, un colosse de 43 ans, identifié et déjà condamné pour avoir organisé des passages de kwassas entre Anjouan et Mayotte, écope de quartorze années d’emprisonnement fermes pour avoir sauvagement agressé un agent de l’Office français de la biodiversité (OFB), le 12 mars 2021, alors qu’il guettait l’arrivée d’une embarcation avec trois personnes à son bord. Le deuxième participant à cette violente embardée, de vingt ans son cadet, s’est vu infliger une peine conséquente, mais moins longue : sept années d’emprisonnement ferme. « Un dossier en connexion totale avec l’actualité en termes de manque de respect total de l’autorité », dans les mots d’Albert Cantinol, avocat général. Le ministère public avait requis douze ans d’emprisonnement contre Soidimine Mohamed Bacar et huit ans pour le second accusé, le seul à avoir – partiellement – reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Un deuxième agent de l’OFB, obligé d’ouvrir le feu pour disperser les agresseurs, s’était constitué partie civile.

Dangereux guet-apens à Bambo-Est

Le 12 mars 2021, Sidi N. et Prince H., deux agents expérimentés de l’Office français de la biodiversité, sont appelés à intervenir sur la plage de Saziley, au sud de M’tsamoudou. Les actes de braconnage sont nombreux en cette période et plusieurs signalements ont été effectués sur ce site de ponte des tortues vertes. Mais rapidement, au lieu de repérer des tueurs de tortues en flagrant délit, les agents aperçoivent au loin un kwassa avec trois personnes à bord sur le point d’accoster à Bambo-Est, plus au nord en direction de Bandrélé. Les deux agents prennent l’initiative de contrôler les passagers. Avec l’aide d’un pêcheur, ils parviennent à atteindre le lieu de « beachage », où le kwassa était censé accoster. Un accueil hostile leur est réservé : cinq individus leur lancent des projectiles avant d’être rejoints par une vingtaine de personnes, sorties de la végétation.

Prince H., la quarantaine, parvient à remonter dans la barque. Sidi N., douze ans de plus, n’a pas la même vivacité face au danger. Rattrapé par le groupe, il est roué de coups de pied, et reçoit plusieurs coups de poings, ainsi que des cailloux. Sidi N. est armé d’un Glock 17, comme l’ensemble des agents de l’OFB en patrouille sur l’île. Un individu parvient dans l’échauffourée à défaire le ceinturon de l’agent, sur lequel se trouvaient également deux chargeurs dotés de 17 cartouches, un bâton de défense et une paire de menottes. Voyant son collègue en difficulté, Prince H. ouvre le feu à quatre reprises en direction des agresseurs, sans blesser personne. La foule est dispersée et Sidi N. remonte dans la barque, choqué. Il fait état de contusions au niveau du côté droit du dos, d’hématomes au bras gauche, de plaies sur les mains, aux genoux et d’abrasions sur l’ensemble du corps. Quatorze jours d’incapacité totale de travail lui seront prescrits.

Le sud de l’île est alors placé sous cloche par la gendarmerie, après la fuite des auteurs à bord de deux ou trois barques en direction du sud. Des barrages de forces de l’ordre passent au peigne fin les véhicules qui circulent. La police aux frontières est également mobilisée, mais les individus ne seront pas retrouvés. Les gendarmes ne mettront pas non plus la main sur l’arme de service de Sidi N., dérobée pendant l’agression de l’agent. La barque échouée à Bambo Est est saisie, tout comme un deuxième kwassa localisé à proximité.

Biaydine Houami, surnommé « Biay », un jeune homme né en 2003 aux Comores, sera mis en cause plusieurs semaines après par des témoins. Il se serait vanté auprès de ces derniers d’avoir « caillassé des gendarmes » (en réalité des agents de l’OFB) le jour des faits, alors que son groupe était en train de réceptionner des kwassa kwassa. Le jeune homme, désigné par Sidi N. comme le « rasta » aux longues dreadlocks qui a posé une machette sur son cou, aurait même précisé qu’il avait l’intention de se couper les cheveux pour ne pas être reconnu. C’est raté. Biaydine sera interpellé le 25 juin 2021. Il expliquera alors aux enquêteurs qu’il revenait de vacances à Anjouan en kwassa kwassa, le 12 mars.

Et reconnaîtra finalement qu’il a aidé le groupe à attraper l’agent de l’OFB, sans toutefois admettre avoir asséné des coups et menacé Sidi N. avec une machette. Le deuxième mis en cause, Soimidine Mohamed Bacar, était quant à lui en détention provisoire (depuis avril 2021) lorsqu’il a été identifié par les enquêteurs. Les écoutes téléphoniques mises en place dans le cadre de cette information judiciaire démontrent que le quadra s’est – lui aussi – targué d’avoir roué de coups une personne. « J’ai pris quelque chose de dur et lourd qui pourrait peser environ quatre kilogrammes et j’ai continué à frapper avec ça tellement fort dans le ventre qu’il a commencé à crier comme si il allait mourir en disant ‘au secours, au secours’ (sic) », raconte-t-il à celui qu’il appelle « Carotte », à 12h16, le jour des faits.

Une affaire « un peu atypique »

Les recherches effectuées dans l’objectif d’identifier les autres personnes présentes restent vaines. Prince H., l’agent de l’OFB qui a échappé au lynchage avant d’ouvrir le feu, fait part d’un stress post-traumatique « modéré voire sévère », lié à « l’irruption inopinée de la mort », souligne une expertise psychologique. Son collègue, blessé physiquement, aura besoin de « plusieurs années pour se remettre de ce vécu », conclut l’expert mandaté.

« Cette triste affaire qui date maintenant de trois ans en arrière a fait grand bruit au sein de l’OFB parce que c’est un organisme qui a vocation à défendre la nature, l’écologie et les grands principes de préservation de l’environnement », déclare Erick Hesler, avocat des deux parties civiles, lors de sa plaidoirie. Si le tribunal correctionnel, si ce n’est la cour d’assises, a l’« habitude de voir des policiers dans les parties civiles », il s’agit là d’une affaire « un peu atypique », rajoute-t-il, avant de rappeler que les deux agents des « brigades vertes » sont encore aujourd’hui « lourdement affectés ». « A cet effet, ils ont besoin d’être soutenus pour pouvoir se réparer et sortir de cette situation le plus tôt possible. »

Pour l’avocat général, si réponse il doit y avoir, c’est par un « message de fermeté ». « Les deux endossent la responsabilité de ce qui est une scène inique de violence. C’est ce qu’on appelle la coaction », fait valoir Albert Cantinol. Ce dernier n’a pas hésité à souligner le rôle de premier plan qu’aurait joué Soimidine Mohamed Bacar dans cette affaire, par le nombre « extrêmement important de messages envoyés à ses lieutenants », dans des « conversations édifiantes ». Le quadragénaire, détenu pour autre cause, a cependant nié toute implication pendant l’instruction et son procès. Il en est même venu à contester sa présence sur les lieux le jour des faits. « Il a essayé de tromper votre religion avec des réponses qui ne tiennent pas la route », tranche le ministère public en s’adressant aux jurés.

A la défense, l’avocate Mélanie Trouvé estime que le « vol » de l’arme de service n’est pas caractérisé et s’en tient aux déclarations de son client, Soimidine Mohamed Bacar : « il assure qu’il n’était pas sur les lieux des faits ». Son confrère, maître Ahmed Idriss, fait quant à lui part de ses doutes quant aux témoignages qui inculpent Biaydine Houmadi, mineur au moment des faits. « Il y a des éléments objectifs qui nécessitent une disparité dans la peine que vous allez infliger », quémandait la robe noire.

La cour d’assises a condamné Soimidine Mohamed Bacar à quatorze années d’emprisonnement ferme, soit le double de la peine prononcée à l’encontre de Biaydine Houmadi.

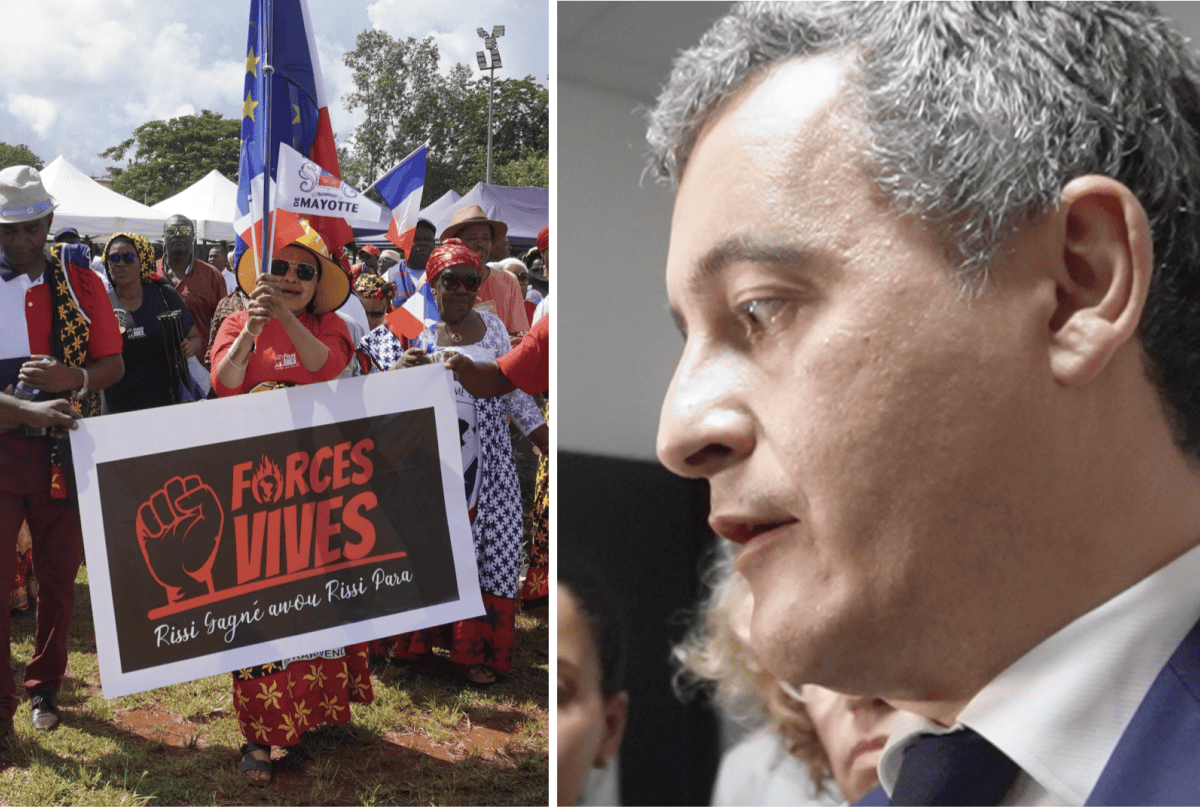

Forces vives : Un courrier tardif qui laisse les manifestants sur leur faim

Les barrages ne sont pas levés ce mercredi, au contraire, ils doivent se durcir. A cause de la réception tardive, les Forces vives ont choisi lors du congrès de Pamandzi de prendre le temps d’examiner le document gouvernemental. La décision pour la suite du mouvement n’était pas encore communiquée, ce mercredi soir.

Des barges et des navettes qui circulent pour transporter plusieurs centaines de personnes…. Le troisième rassemblement (après celui de Tsingoni et de Mamoudzou) populaire à l’appel des Forces vives a été un succès sur le plan organisationnel. Les Mahorais étaient conviés sur la place du Congrès, à Pamandzi, ce mercredi, pour entendre la réponse écrite du gouvernement français, suite aux engagements pris sur le territoire par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, dimanche dernier, devant les élus réunis à Mamoudzou aux côtés des représentants des Forces vives.

Il avait demandé un délai de 48 heures aux Mahorais (délai écoulé mardi soir) pour être en mesure de leur présenter un document « officiel » actant l’engagement du chef de l’État, Emmanuel Macron, à supprimer le titre de séjour territorialisé spécifique à Mayotte, à ramener la sécurité sur le territoire, à contrôler les frontières pour lutter contre l’immigration illégale. Des demandes distinctes des mesures chocs annoncées par la ministre de l’Intérieur au nom du chef de l’État portant sur la suppression du droit du sol dans le département et de l’érection « d’un rideau de fer » maritime entre les Comores et Mayotte grâce à la mer. « Ce n’est pas ce que nous avons demandé, mais si cela se réalise, nous dirons chiche ! Nous, ce que nous attendons du gouvernement, c’est la levée du titre de séjour territorialisé qui a pour conséquence d’asphyxier la population locale sur son propre territoire. Et à cela nous disons stop », rabâche Abdou Badirou, l’un des représentants des Forces vives, aux 600 personnes présentes.

Vers un durcissement des barrages

Attendu, en vain, pour mardi soir, le courrier de Gérald Darmanin est arrivé, mercredi midi. Ce retard est interprété par Saïd Kambi, l’un des leaders du collectif, comme étant la manifestation « du mépris du gouvernement à l’égard de la population mahoraise et un non-respect de l’engagement pris à supprimer le séjour territorialisé ». Insatisfait, il harangue la foule avec son micro, expliquant que le message était, pour lui clair, « nous ne sommes pas les bébés de la République, respectez-nous »…. Celui qui est aussi suppléant d’Estelle Youssouffa (la députée appelle à la levée des barrages en vertu des engagements) annonce un durcissement du mouvement au moyen d’une multiplication des barrages.

Une fois la fameuse lettre du ministre de l’Intérieur arrivée, il a fallu encore un moment, entre diverses interventions d’orateurs et petits pas de danse sur de la musique mahoraise, avant que l’annonce soit faite à la foule que la réponse du gouvernement leur était bien parvenue. Problème, même la réponse laisse les manifestants sur leur faim, parce que faisant référence à « une loi d’urgence pour Mayotte » à présenter au vote du Parlement français. Selon les membres des Forces vives, c’est encore une perte de temps alors qu’ils attendaient un remède extrêmement rapide pour ne pas dire immédiat. Saïd Kambi donne alors à la foule arrosée d’une pluie rapide et inattendue, la marche à suivre pour les jours à venir : maintenir plus que jamais les barrages et ne pas craindre « la violence et les intimidations » des autorités.

Une marche pacifique à Tsingoni ce dimanche

Une minute de silence a été observée en l’honneur d’un barragiste tué au cours d’une dispute sur son terrain, lundi soir, et en solidarité à l’égard d’un manifestant de Chirongui qui aurait été « malmené » par les forces de l’ordre avec « d’importants dommages physiques » à l’un de ses bras. L’annonce est même faite de ne laisser plus aucun gendarme franchir les barrages. Le public a été également informé de trois interpellations effectuées par la gendarmerie, mercredi matin, d’individus ayant été à la tête de barrages à Sada. Selon la gendarmerie, cela concerne une enquête concernant des caillassages nourris de la brigade, il a quelques semaines, et pas le mouvement social.

Une marche pacifique est prévue, ce dimanche à Tsingoni, au centre de l’île, en signe de protestation contre ces arrestations.

Le maire de Bouéni passe la Saint-Valentin avec les gendarmes

C’est une Saint-Valentin pas comme les autres pour Mouslim Abdourahamane. Soupçonné de « prise illégale d’intérêts » et de « délit de favoritisme », le maire de Bouéni a été placé en garde à vue, ce mercredi 14 février, révèle Mayotte la 1ère. Sans surprise, une enquête judiciaire, diligentée par le parquet de Mamoudzou, a été déclenchée à la suite d’un rapport accablant de la Chambre régionale des comptes.

Rendues publiques le 12 décembre 2023, les conclusions des magistrats relevaient, entre autres, un non-respect des règles de mise en concurrence dans les marchés publics et des dérives financières, alors que Bouéni a clôturé l’année 2022 avec un déficit de quatre millions d’euros. Mouslim Abdourahamane, également chargé de mission au conseil départemental de Mayotte, est aujourd’hui empêtré dans plusieurs affaires.

Il fait partie des personnes visées dans une enquête judiciaire menée sur le syndicat des Eaux de Mayotte, où il a été responsable du pôle ressources et moyens. Selon le code pénal français, un élu soupçonné de « prise illégale d’intérêts » encourt cinq ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre les 500.000 euros. Pour l’heure, l’enquête judiciaire suit son cours et Mouslim Abdourahamane est présumé innocent.

Pendant ce temps, aux Comores, on estime que le droit du sol n’a pas lieu d’être

C’est la posture ancienne qui prévaut dans le communiqué rédigé par le ministère comorien des Affaires étrangères, ce mardi. Réagissant à l’annonce d’une possible suppression du droit du sol à Mayotte, les autorités du pays voisin répondent que « cette annonce ne concerne pas les Comoriens, qui à Mayotte sont chez eux ».

Il n’y a pas qu’en France que les réactions sont nombreuses après l’annonce de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outremer, de supprimer le droit du sol à Mayotte. De l’autre côté de l’archipel, le ministre comorien des Affaires étrangères a également publié un communiqué daté de ce mardi. Sans surprise, les autorités voisines y développent la litanie habituelle en lien avec leurs revendications. « Quoi qu’il en soit, cette annonce ne concerne pas les Comoriens, qui à Mayotte sont chez eux », estiment-elles. Même si les Mahorais ont renouvelé à de multiples reprises leur attachement à la France et à leur statut départemental, les Comores s’appuient toujours sur les résolutions onusiennes pour « sommer » le gouvernement français de « respecter la souveraineté des Comores sur cette île ».

Concernant le climat actuel lié à l’insécurité et le poids de l’immigration sur le territoire, le pays voisin porte la responsabilité sur l’État français. « La situation précaire et inquiétante qui perdure dans cette île ne peut donc être attribuée qu’à ceux qui en ont la gestion depuis toutes ces années », fait remarquer le ministère de l’Union, oubliant que la situation tout aussi précaire sur ses trois îles provoque le départ de ses ressortissants.

Une relation complexe

La France et les Comores entretiennent des liens complexes, et ça depuis de nombreuses années. Un accord en 2019 promettait une enveloppe de 150 millions d’euros pour la réalisation de projets structurants. En retour, les Comores s’engageaient à participer davantage à la lutte contre l’immigration clandestine. L’ex-ministre des Affaires étrangères et de l’Europe, Catherine Colonna (remplacée par Stéphane Séjourné depuis), avait justifié cette stratégie en octobre 2022. « Il faut trouver des solutions pour que les pays les moins développés, furent-ils près de nos côtes, se développent et qu’il y ait moins d’immigrés. Vous ne réglerez pas le problème de l’immigration illégale, irrégulière si vous n’agissez pas sur les causes de cette migration », avait-elle rétorqué à la députée de Mayotte, Estelle Youssouffa, qui s’oppose fréquemment « à la stratégie du carnet de chèques ».

Pourtant, selon le Canard enchaîné, en 2023, les fonds n’ont été utilisés qu’en partie, puisque le pays se révèle incapable de mener les projets à terme. Pire, celui-ci invoquait un non-respect de l’accord de 2019, par exemple, pour bloquer pendant trois semaines le retour de ses ressortissants expulsés pendant l’opération Wuambushu. Le président Azali Assoumani, pourtant fraîchement élu président de l’Union africaine grâce à l’appui de la France, avait dû se résoudre au blocage sous la pression populaire, notamment d’une île anjouanaise inquiète d’un afflux important de Comoriens pas forcément désireux de rentrer.

A la fin de leur communiqué, les autorités comoriennes préviennent qu’elles « ne cesseront jamais de revendiquer Mayotte ». Ça risque d’être long…

Le départ du préfet Thierry Suquet confirmé en conseil des ministres

Le conseil des ministres a acté, ce mercredi, la nomination de François-Xavier Bieuville au poste de préfet de Mayotte. en remplacement de Thierry Suquet, préfet de Mayotte depuis juillet 2021. Ce dernier est nommé préfet du Vaucluse. Cette annonce survient dans un contexte de crise. Le 26 janvier 2024, Thierry Suquet avait publiquement appelé à la fin des barrages sur l’île. La décision avait entraîné un durcissement du mouvement social qui secoue actuellement l’île et la fin des échanges avec les collectifs. Le concours des forces de l’ordre pour les démantèlements des barrages avait aussi été mal perçu. En réunion du comité de suivi de la ressource en eau, la députée Estelle Youssouffa lui avait confirmé par visio qu’elle avait demandé son départ. Selon nos informations, celui-ci était initialement prévu en juin. Gérald Darmanin, son ministre de tutelle, l’a remercié sur X pour « son engagement remarquable au service des Mahorais ».

Je remercie chaleureusement le préfet Thierry SUQUET pour son action à Mayotte et son engagement remarquable au service des mahorais. Je sais qu’il poursuivra ses missions dans le Vaucluse avec le même sens de l’intérêt général.

François-Xavier BIEUVILLE prendra sa succession à…— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2024

Avant sa nomination à Mayotte, François-Xavier Bieuville a acquis une solide expérience en Outremer. Il a précédemment occupé la fonction de secrétaire général adjoint du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie de 2005 à 2007. Il a également été un bref moment conseiller technique au cabinet d’Yves Jégo, le secrétaire d’État chargé de l’outre-mer de 2008 à 2009. Il a été ensuite directeur général de l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (Ladom), puis de la Fondation du Patrimoine. Intégré au corps préfectoral, il est sous-préfet dans le département du Nord depuis 2021, à Douai, puis à Dunkerque.

Son arrivée à la tête de la préfecture de Mayotte promet d’être chargée entre la crise de l’eau (il sera assisté sur cette mission d’un expert de haut-niveau qui remplacera le préfet actuel Christophe Lotigié) et surtout le mouvement social qui paralyse l’île depuis trois semaines et demie.

Le courrier promis par Gérald Darmanin est arrivé pendant que les Forces vives se réunissent à Pamandzi

Les barrages sur Mayotte, stop ou encore ? Le courrier promis, ce dimanche, par Gérald Darmanin, est finalement arrivé, vers 12h30 (voir ci-dessous). Le gouvernement y rappelle les annonces de ce dimanche (Opération Wuambushu 2, « rideau de fer » maritime, fin du droit du sol, fin du titre des séjour territorialisé). Cette dernière sera incluse dans « une loi d’urgence pour Mayotte » prévue au conseil des ministres du 22 mai 2024. Le gouvernement appelle à « lever les barrages qui asphyxient totalement aujourd’hui le fonctionnement de l’île et entravent l’action des forces de l’ordre dans la lutte contre l’immigration clandestine ».

Les Forces vives de Mayotte, dont on n’a pas encore la réaction, mais qui étaient excédées par le délai de la réponse, affichaient justement une volonté de continuer les barrages lors de leur congrès qui réunit au même moment 700 personnes sur la place du Congrès de Pamandzi, ce mercredi, aux côtés de plusieurs élus communaux et départementaux. Représentant du mouvement, Abdou Badirou déclarait que les Forces vives de Mayotte se réservent la possibilité de « corriger le tir » au moment où ils recevront la réponse. Elles rappellent qu’elles réclament la fin du titre de séjour territorialisé, sans attendre la loi Mayotte, a contrario de ce que propose le gouvernement. L’abolition du droit du sol serait bienvenue mais n’est pas une de leurs revendications premières.

Un incendie à Koungou au milieu des affrontements

Ce mardi 13 février, un feu important s’est déclaré en début d’après-midi à l’entrée de Koungou, quartier Montlegun. Une case en tôles a été la proie des flammes, sous les yeux médusés des automobilistes qui circulaient en contre-bas. Les sapeurs-pompiers sollicités n’ont cependant pas pu accéder à la zone sinistrée, située dans les hauteurs. Malgré plusieurs tentatives de progression, encadrées par les gendarmes, les soldats du feu ont été contraints de rebrousser chemin, impuissants face aux individus qui érigeaint des barrages sur place. « On avait envoyé deux camions, un officier et une ambulance, mais on n’a pas pu intervenir », nous confirme le centre de traitement de l’alerte. Dans le même laps de temps, des caillassages et tentatives de vols de véhicules ont été signalés dans le secteur de Majicavo. Un homme de 28 ans a été pris en charge par les secours à 17h. Il souffre de blessures aux visages suite au caillassage de son véhicule.

Les bus pour le personnel du CHM à l’arrêt

Depuis ce week-end, les bus qui transportaient le personnel du centre hospitalier de Mayotte (CHM) sont à l’arrêt. D’après des membres de son personnel, cela fait suite à l’attaque d’un bus qui venait récupérer des passagers au barrage de Coconi jeudi dernier vers 18h pour aller jusqu’à celui de Tsararano. « On allait monter dedans et les barragistes s’en sont pris au bus, tentant de crever ses pneus », témoigne Sarah (nom d’emprunt) une infirmière témoin de la scène, qui se rendait au CHM ce soir là. Le bus est donc parti, laissant les passagers à pied. C’est ce week-end que Sarah a appris par sa cadre qu’il n’y aurait finalement plus de bus jusqu’à nouvel ordre, suite au caillassage d’un des chauffeurs à Coconi. Contactée, la société de transport n’a, pour l’heure, pas donné suite. Depuis, Sarah vient au CHM en partant de Sada en taxis successifs et dort sur place. « Des lits de camps ont été installés au CHM, j’ai un collègue qui dort depuis des jours dans le service. Des collègues ont payé un AirBnb à leurs propres frais », déplore-t-elle. « Lundi je me suis retrouvé seul avec dix patients à gérer », pointe du doigt Arthur*, infirmier également, qui jusque là a eu la chance de pouvoir passer les barrages en moto. D’après eux, le CHM n’aurait pas proposé de solutions alternatives. Contacté, le CHM n’a pour l’heure pas répondu à nos sollicitations.

La fin du droit du sol inefficace pour le parti socialiste

Selon le parti socialiste, l’abrogation du droit du sol comme annoncé par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin aura « une efficacité marginale dans la lutte contre l’immigration clandestine« . Dans son communiqué de ce mardi, le parti pointe que le durcissement des conditions d’acquisition de la nationalité française adopté au parlement en 2018 « n’a pas eu l’effet escompté« , réduisant le nombre d’accès à la nationalité mais ne provoquant « aucun impact notable sur les flux d’étrangers à Mayotte« .

« Il faut aller encore plus loin« , écrit le parti socialiste qui estime qu’il faudrait s’attaquer davantage aux causes plutôt qu’aux conséquences de cette immigration. « Rien de pérenne et d’efficace ne se fera sans une politique ambitieuse de coopération et de co-développement dans la zone du Canal du Mozambique« , des Comores en particulier, rédige-t-il.

Les Forces vives refusent les conditions dictées par Gérald Darmanin

La proposition de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outremer, de mettre fin au droit du sol à Mayotte et à celle des titres de séjour territorialisé ne rencontre pas le succès escompté. Ce dimanche, le ministre de l’Intérieur et des Outremer laissait entendre que l’un n’allait pas sans l’autre. Négatif, répondent les Forces vives, qui souhaitent que les deux ne soient pas corrélés.

Le courrier promis par Gérald Darmanin se faisait attendre, ce mardi soir. La missive signée par le ministre de l’Intérieur et des Outremer doit garantir les engagements pris lors de la réunion de vendredi au rectorat de Mayotte. Il devait promettre de porter la fin du droit du sol à Mayotte et celle du titre de séjour territorialisé dans une future loi Mayotte prévue avant l’été, espérant lever les barrages en place depuis trois semaines et demie. Ce mercredi, les Forces vives ont rendez-vous à Pamandzi pour faire un point justement au sujet du courrier. La veille, un communiqué a montré une tendance. Les collectifs ne sont pas friands de la suppression du droit du sol à Mayotte, celui-ci étant déjà soumis à un régime dérogatoire localement (il ne s’applique que si au moins un des deux parents est sur l’île de manière régulière au cours des trois mois avant la naissance de l’enfant). La mesure ne fait pas partie des revendications des Forces vives, elle est plutôt une volonté des élus, notamment les députés mahorais Mansour Kamardine et Estelle Youssouffa. Cette dernière multiplie d’ailleurs les plateaux de télévision cette semaine pour défendre la disposition, tout en rappelant que le poids de l’immigration n’est pas du tout le même sur l’île aux parfums et le territoire national.

Mais les collectifs, dont elle est issue, se méfient de « cette mesure radicale » promise par Gérald Darmanin. Devant « l’instrumentalisation de la question relative à la suppression du droit du sol au moyen d’une réforme constitutionnelle improbable », les membres des Forces vives veulent rester sur leur revendication principale : l’abrogation du titre de séjour territorialisé, font-ils valoir ce mardi. En effet, la suppression du droit du sol pourrait être longue à obtenir. Elle devra nécessiter la majorité à l’Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que les 3/5 des votes sur l’ensemble des deux chambres. Le camp présidentiel déjà échaudé par la loi Immigration et Intégration pourrait de nouveau se fracturer, contrairement à la droite et l’extrême-droite qui appellent déjà à une fin du droit du sol pour tout le territoire national.

Redoutant l’échec d’une modification constitutionnelle qu’ils n’ont pas demandée, les Forces vives préfèrent que les suppressions du droit du sol et du titre de séjour ne soient pas corrélées. « Les Forces vives peinent à masquer leur profonde préoccupation face à un détournement de la portée de de leur principale préoccupation », constate le mouvement.

Et après ?

Gérald Darmanin semblait pourtant optimiste, lui qui prévoit de diminuer par cinq le regroupement familial (premier motif des titres de séjour) et qui espère compter sur sa dernière loi sur l’immigration et la fin du droit du sol pour y arriver. Car le ministre pensait peut-être déjà au combat à mener à Paris, estimant sans doute que réduire drastiquement le nombre de personnes qui pouvaient prétendre à un départ du territoire allait moins effrayer ses anciens collègues de la droite. Cependant, la perspective pour les Mahorais de ne voir qu’une poignée de ressortissants étrangers partir et le risque de se retrouver avec une proportion encore plus importante de clandestins (qui composent déjà un quart de la population de l’île selon l’Insee) n’enchante guère les collectifs.

Depuis Paris, si le camouflet est confirmé avec le maintien des barrages, cela risque de ne pas faire plaisir à Gérald Darmanin, qui pensait surfer sur sa popularité acquise avec l’opération Wuambushu pour trouver un terrain d’entente avec les collectifs. Surtout, il s’agit d’un deuxième contre-temps pour tenter d’enrayer un mouvement initié au mois de janvier. Il y a trois semaines, les manifestants ont choisi de durcir le ton avec davantage de barrages, alors qu’ils ont obtenu quelques jours avant le démantèlement du camp de migrants à Cavani (qui doit s’accélérer a promis le gouvernement). Sur fond de peur de voir les occupants disséminés aux quatre coins de l’île, ils se sont structurés pour faire naître les Forces vives et établir leur liste de revendications. Estimant plutôt avoir répondu aux attentes de la rue, le gouvernement avait autorisé le préfet de Mayotte a proclamé la levée des barrages. La décision avait provoqué la colère des barragistes, coupant les ponts entre État et Mahorais pendant trois semaines.

Une fin de non-recevoir par rapport aux engagements pourrait de nouveau dégrader les relations, tandis que la nouvelle ministre déléguée, Marie Guévenoux, doit bientôt revenir dans le Canal du Mozambique. Elle doit plancher sur la future loi Mayotte, dans laquelle là non plus les Forces vives ne veulent pas voir la fin du titre de séjour territorialisé. La peur est légitime, le mesure pourrait sauter sous la pression de groupes parlementaires peu enclins à accueillir des milliers de Comoriens régularisés, même si cela allègerait le poids de l’immigration pour Mayotte.

Risques naturels : « Les capacités de mises à l’abri sont largement insuffisantes »

Le directeur général de l’Agence régionale de santé à Mayotte, Olivier Brahic, était interrogé ce lundi 12 février dans le cadre d’une table ronde organisée par la commission d’enquête sur les risques naturels en Outre-mer. Les habitants et le personnel de santé ne sont « pas préparés » aux risques de catastrophes naturelles, prévient-il.