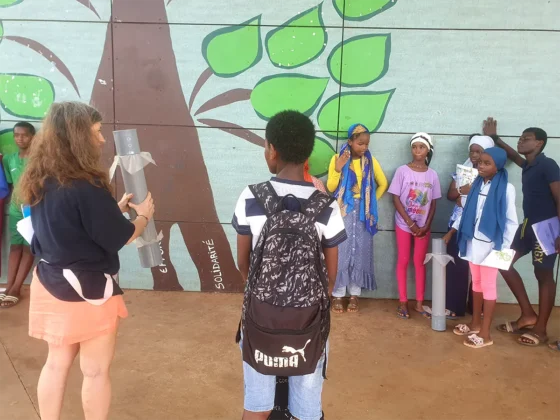

Ce mardi, les sénateurs ont voté pour restreindre davantage le droit du sol à Mayotte. Le texte a été allégé par rapport à celui voté à l’Assemblée nationale, le mois dernier. Il prévoit qu’un enfant né sur l’archipel mahorais puisse obtenir la nationalité française que si l’un de ses deux parents réside sur le territoire de façon régulière depuis au moins un an, contre trois mois aujourd’hui.

Le Sénat a adopté, ce mardi soir, en première lecture le texte visant à restreindre une nouvelle fois le droit du sol à Mayotte. La proposition de loi Les Républicains adoptée par l’Assemblée nationale le 6 février a été votée par les sénateurs dans des termes différents. Ces derniers ont voté pour que la durée minimale de résidence légale sur le territoire pour qu’un enfant soit naturalisé français soit allongée à un an pour l’un des deux parents. De leur côté, via un amendement d’Éric Ciotti, les députés avaient voté pour une durée de trois ans pour les deux parents.

Depuis 2018, à Mayotte, une dérogation au droit du sol oblige l’un des deux parents à résider sur le territoire de manière régulière trois mois au minimum avant la naissance de l’enfant. Présentée comme une loi pour lutter contre l’immigration, le rapporteur du texte, Stéphane Le Rudulier a défendu les effets de la loi de 2018. “On peut se féliciter que le nombre d’acquisitions de la nationalité française a diminué, passant de 3.000 en 2018 à 800 en 2022”, détaille le sénateur des Bouches-du-Rhône.

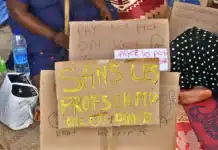

“Après Chido et Dikeledi, l’heure devrait être à la reconstruction”

Pour expliquer pourquoi la durée de résidence de manière régulière a été ramenée à un an lors des commissions, leur rapporteur de la proposition a précisé : “La durée de trois ans peut paraître disproportionnée, le Conseil constitutionnel nous ayant invité à une certaine mesure en la matière”. La sénatrice Évelyne Corbière Naminzo du groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste- Kanaky (CRCE-K) a critiqué une loi qui se focalise sur l’immigration : “Après Chido et Dikeledi, l’heure devrait être à la reconstruction, à un plan d’investissement massif pour Mayotte […] .Tous ces enjeux sont en réalité occultés par votre obsession migratoire ». Son groupe ainsi que d’autres de gauche ont déposé une motion de censure au motif que le durcissement de l’accès au droit du sol est anticonstitutionnel, elles ont été rejetées.

Des avis divergents chez les sénateurs mahorais

Du côté des élus mahorais, deux visions s’opposent. La sénatrice de Mayotte du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), Salama Ramia, a exprimé sa déception face à la “suppression d’exigence de résidence pour les deux parents.” Ce changement présenté pour éviter les discriminations envers les familles monoparentales “soulève des inquiétudes”, juge-t-elle, tandis que la “tentation de trouver un père de nationalité française pour faire une reconnaissance frauduleuse de paternité est déjà répandue”.

Saïd Omar Oili, l’autre sénateur de Mayotte, désormais apparenté au groupe socialiste, écologiste et républicain a exprimé son opposition à ce texte. “Vouloir limiter l’accès à la nationalité française, c’est encore donner des faux espoirs aux Mahorais et je ne participerai pas à cette opération”, a-t-il exprimé en préambule de son discours. Selon lui, ce nouveau texte ne va pas diminuer la pression migratoire sur le sol mahorais et avance le fait que “depuis 2019, le nombre de personnes reconduites à la frontière n’a jamais été aussi important”. Il critique comme d’autres sénateurs qui ont déposé un amendement dans ce sens – rejeté – que “ l’évaluation des dispositions de la loi de 2018 sont restées lettre morte malgré mes nombreuses demandes”.

“Le délai d’un an témoigne d’une progression au regard de l’ancien de 3 mois.”

A l’inverse, Salama Ramia regrette que les mesures n’aillent pas aussi loin que celles votées par l’Assemblée nationale. “Sous la menace de l’inconstitutionnalité [N.D.L.R. le Conseil constitutionnel pourrait censurer le texte], nous avons mis par terre l’espoir d’un peuple d’obtenir un changement subséquent à l’actuelle politique migratoire”, déclare-t-elle. Elle estime néanmoins que ce durcissement est un premier pas. “Il faut reconnaître que le délai d’un an témoigne d’une progression au regard de l’ancien délai de trois mois.”

Les deux parlementaires mahorais sont en revanche tous les deux d’accord pour mettre fin au titre de séjour territorialisé, une urgence selon eux pour permettre à Mayotte de moins souffrir de la pression migratoire sur le territoire. “On peut évaluer à près de 90.000 étrangers en situation régulière qui sont assignés à résidence à Mayotte. Cet héritage de la législation coloniale est une aberration dans un territoire devenu département depuis plus de dix ans”, appuie Saïd Omar Oili.