Les essais thérapeutiques dits Coviplasm n’ont pas encore débuté à Mayotte. Pour autant, les représentants des usagers du système de santé rappellent qu’à l’heure où aucune conclusion définitive n’a été rendue concernant ces tests, il demeurera capital d’informer clairement tous les potentiels candidats.

Il y a encore quelques semaines, son nom ne parlait qu’à une poignée d’initiés. Désormais, le Coviplasm est sur toutes les lèvres, particulièrement en Guyane et à Mayotte. Les deux départements d’Outre-mer devraient accueillir des centres d’essai thérapeutique visant à transférer du plasma sanguin de patients guéris du Covid-19 à d’autres encore en convalescence. Si pour l’heure, le CHM, en charge d’encadrer ces recherches scientifiques, n’a pas commencé à recenser les premiers cobayes – les tests reposant impérativement sur la base du volontariat –, les associations et les représentants des usagers du système de santé à Mayotte alertent quant aux risques d’une mauvaise communication.

« Le manque d’information alimente un climat de défiance et interroge sur le respect du consentement éclairé des participants à de tels essais », prévenait déjà quelques jours plus tôt France Assos Santé à propos de la situation sanitaire en Guyane. Il aura fallu peu de temps pour que le relais local de la structure monte à son tour au créneau. France Assos Santé Mayotte (anciennement France Assos Santé océan Indien) a ainsi rappelé aux différents acteurs de santé « qu’il est proscrit de faire la promotion d’une recherche clinique en mettant en avant un bénéfice individuel ou populationnel. Ce bénéfice n’est pas prouvé tant que les résultats définitifs ne sont pas connus ». Or, en l’état, « il est hasardeux de parler de Coviplasm comme d’une « solution thérapeutique » comme on a pu l’entendre. La recherche clinique ne peut et ne doit en aucun cas être considérée et présentée comme du soin », explique les représentants des usagers du système de santé.

L’importance du « consentement éclairé »

Ainsi, si tout patient volontaire doit signer un formulaire de « consentement éclairé », attestant qu’il a bénéficié, objectivement et sans pression aucune, d’informations « loyales, claires et adaptées à son degré de compréhension ». Des notions qui devront se heurter à certaines spécificités locales. « Il ne faudrait pas que les Mahorais subissent des choses qu’ils ne comprennent pas », insiste Antufati Hafidou, porte-parole de France Assos Santé Mayotte. Car si les premiers essais déjà menés en métropole et aux États-Unis notamment sont, certes, « prometteurs » selon certains chercheurs, les résultats définitifs n’ont pas encore été publiés par la communauté scientifique. D’où l’importance d’une transparence absolue entre le corps médical et les patients qui accepteraient de participer à ces essais.

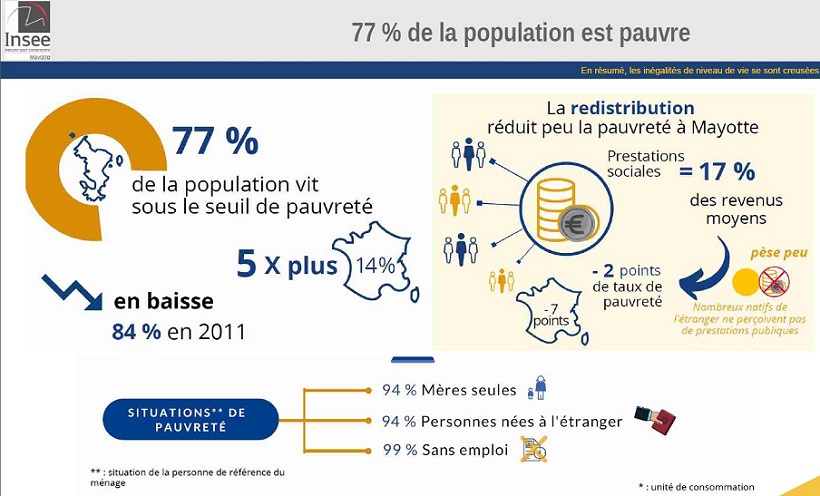

Au début de la crise, l’ARS et les autres institutions ont veillé – parfois tardivement – à une large diffusion des messages relatifs à la santé publique. Mais, plus de trois mois plus tard, France Assos Santé Mayotte, chargé de fournir à tous les usagers du système de santé une aide morale, pratique, financière, sociale ou juridique, estime que pour une partie non négligeable de la population, la compréhension de ces informations aurait été particulièrement longues, du fait de la fracture numérique, de l’état d’isolement de certains, ou encore du plurilinguisme local. « Même les messages traduits en mahorais et en kibushi le sont de façon françisé », s’inquiète Antufati Hafidou. « Il y a encore beaucoup de gens qui ne les comprennent pas. » Depuis que l’épidémie de Covid-19 secoue le territoire, la structure explique intervenir fréquemment auprès de personnes qui ne savent pas, par exemple, comment porter ou laver leurs masques, et ignorent parfois même sa durée de vie – un masque en tissu grand public ne pouvant servir qu’à 30 utilisations.

« Nous sommes les acteurs les plus proches des usagers », rappelle France Assos Santé Mayotte. « Mais depuis le début de la crise, nous ne sommes pas vraiment pris en compte lorsque nous nous adressons aux autorités pour demander des moyens plus adaptés. » Or, aucune information n’a été faite concernant les possibles essais cliniques à venir dans le 101ème département, un scénario que l’association a découvert en même temps que le grand public. Comment, dans ce contexte, pourra-t-elle accompagner les potentiels volontaires ?

Aucun volontaire à ce jour

Si la question demeure capitale, le CHM a expliqué, lundi, qu’aucun malade ne s’était encore porté volontaire à ce jour. « Si on n’a pas un échantillon assez grand de candidats, nous ne lancerons rien », a précisé la direction, aucune conclusion ne pouvait évidemment être scientifiquement établie en se basant sur un infime nombre de malades. Mais les premiers essais ne débuteront pas nécessairement dès lors qu’un premier patient acceptera de participer aux essais Coviplasm. « Sur le principe, la direction et les médecins sont d’accord, mais il y aussi l’opinion publique qui joue son rôle puisque le sujet est devenu politique… », reconnaît encore le CHM.

La semaine dernière, l’infectiologue et chercheuse Karine Lacombe, celle-là même qui avait projeté devant l’Assemblée nationale d’étendre les essais thérapeutiques à Mayotte et la Guyane, annulait son voyage vers Cayenne, face à l’hostilité de la population, des élus locaux et même du préfet quant aux tests qu’elle entend y mener, et les laissant par conséquent en suspens. Si le sort de Mayotte n’est pas encore tout à fait clair, l’île, où le virus circule encore, reste un territoire de premier choix, alors qu’en métropole, où l’épidémie décline, beaucoup de patients hospitalisés ne remplissent pas les critères d’inclusion pour bénéficier de l’essai plasma. Affaire à suivre donc.

.jpg?1594026879145)

.png?1594026674366)

.png?1594026776040)