NiCKEL, établissement de paiements s’appuyant sur des valeurs d’accessibilité, de simplicité et d’universalité, pose ses valises à Mayotte. NiCKEL quesako? Concrètement en se rendant en “Point NiCKEL” les clients pourront ouvrir un compte, obtenir une carte ainsi qu’un RIB à l’aide d’une pièce d’identité. Cette démarche se veut ouverte à tous, sans condition de revenu, de présentation de son historique bancaire ou même de justificatif de domicile. L’utilisateur peut ensuite alimenter son compte par virements via une application mobile ou son espace client, mais par des dépôts en espèces dans les “Points NiCKEL” ou en ligne. Le compte sans découvert est lié à une carte Mastercard, et bénéficie d’un protocole de sécurité équivalent à celui des banques traditionnelles. Le lancement du service à Mayotte, orchestré par ZEOP, partenaire historique de la société à la Réunion, a déjà permis l’ouverture de plus 3 000 comptes sur les 4 premiers mois d’activité. Actuellement, l’île aux parfums compte deux premiers “Points NiCKEL” et une dizaine devraient bientôt agrandir la flotte de l’entreprise dans les mois à venir.

Préavis de grève à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Salaires, emplois, conditions de travail, les mobilisations se multiplient dans de nombreux organismes de la Sécurité sociale. La CGT-Ma revendique pour le personnel de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte une augmentation de la valeur du point à dix euros conformément à une revendication nationale ; mais aussi le paiement avec rétroactivité depuis novembre 2013 du 1/10ème de congés, une revendication locale. Le syndicat rappelle également que le directeur de la CSSM se serait engagé par écrit en 2013 pour un paiement sur le salaire du mois de novembre 2013… et huit ans après, toujours pas de paiement. “Toujours plus d’activités avec toujours moins de moyens, ce qui se traduit inévitablement par la dégradation du service public rendu à l’usager et des conditions de travail des personnels”, s’attriste la CGT-Ma. Pour l’organisme, le double enjeu d’attractivité et de fidélisation des métiers de l’institution passera prioritairement par l’augmentation immédiate de la valeur du point. En effet, la valeur du point à 7,24342 € n’a augmenté que de 0,5 % depuis 2010. Les personnels de la Sécurité sociale avec la CGT-Ma affirment aujourd’hui qu’ils maintiendront la pression sur l’employeur et la tutelle afin d’obtenir satisfaction sur leurs revendications à l’occasion de la réunion paritaire de négociation sur les salaires le lundi 13 décembre 2021.

Modification des horaires de travail de certains agents de l’hôtel de Ville de Mamoudzou

Mardi 7 décembre 2021 aux alentours de 04h40, de nombreux automobilistes se sont fait agresser sur les routes menant à leur lieu de travail à Mamoudzou, notamment au niveau de Majicavo. Caillassage de véhicules, vandalisme, racket… des actes de délinquances qui ont à nouveau terrorisé la population. Dans un communiqué les élus de la Ville de Mamoudzou condamnent fermement ces actes de violence à l’encontre des usagers de la route et apportent tout leur soutien aux victimes. Par ailleurs, afin de protéger ses agents, le maire, Ambdilwahedou Soumaïla, a décidé de décaler les horaires de prise de poste de l’ensemble

du personnel habitant au nord, au sud et au centre de Mayotte. A compter du 7 décembre et jusqu’à nouvel ordre, les agents concernés prendront leur service à 9h et finiront à 16h au plus tard. Une mesure qui vise à faciliter la vie des employés mais aussi à garantir leur sécurité. Ainsi, ils pourront quitter leur domicile plus tard dans la matinée et y retourner plus tôt dans la soirée, évitant on l’espère de mauvaises rencontres.

Desperados Rugby Club grand gagnant du championnat de rugby de Mayotte

Dimanche 5 décembre 2021, au terrain synthétique de Kavani s’est déroulé le championnat de rugby de Mayotte. Neuf équipes masculines étaient en compétition. Les matchs se sont joués en deux phases, en pool hausse pour les quatre premier groupes du classement, et en pool basse pour les derniers. Le Desperados Rugby club a remporté le trophée.

La rencontre organisée par le Comité Territorial de Mayotte a pour objectif de développer le rugby à Mayotte en dénichant les talents dans les jeunes équipes mahoraises.

De nombreux autres projets de ce type sont prévus dans les mois à venir selon le comité Territorial de rugby de Mayotte. La machine au développement du rugby est lancée à Mayotte et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

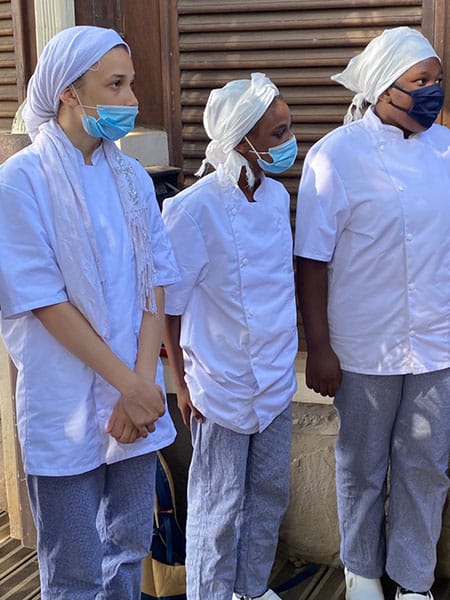

Des élèves en boulangerie-pâtisserie en formation au lycée professionnel de Kaweni

Pour la première fois à Mayotte, un établissement scolaire propose une formation professionnelle de boulangerie et pâtisserie. Le lycée professionnel de Kaweni a accueilli sa première promotion à la rentrée scolaire 2021. À l’issu des trois ans de formation et à l’obtention de leur baccalauréat, ils pourront être sur le marché du travail. Le recteur de l’académie est partie à leur rencontre ce mercredi matin.

Un bâtiment flambant neuf avec du matériel dernier cri, c’est ce qui attend les élèves de seconde boulangerie pâtisserie dès la rentrée en janvier 2022. Les douze lycéens qui constituent la première promotion de cette filière à Mayotte ont commencé leur formation en septembre malgré le manque de matériel. Pour l’instant ils doivent partager leur espace de travail avec leurs camarades spécialisés en restauration, mais cela ne les empêche pas d’apprendre à fabriquer du pain et des gâteaux. Ils ont proposé une partie de leurs créations au recteur qui a tenu à visiter le nouveau local du lycée et à rencontrer les élèves. Le bâtiment sera opérationnel dans un mois et il fournira à la classe tous les outils nécessaires pour réussir. « C’est du matériel qu’ils vont retrouver dans les entreprises, ils ne seront pas perdus », assure Karl Delacroix l’un de leur professeur. Avec ses collègues ils ont pour mission de faire de ces adolescents des professionnels comme on n’en a jamais vu à Mayotte. « Nous voulons proposer des formations de qualité au même niveau que le national et même aller plus loin pour offrir l’excellence », insiste la proviseure de l’établissement, madame Amina Thienta. Cela leur permettra notamment de travailler dans les quatre coins du monde et ce dès l’obtention de leur baccalauréat.

De la théorie à la pratique il n’y a qu’un pas

La formation de ces lycéens sera ponctuée de périodes de stages, la première a déjà eu lieu et tous en sortent grandis. « Pendant le stage j’ai appris à faire des gâteaux d’anniversaire, c’était mon objectif et j’ai réussi », se réjouit Nora Ali Ousseni, l’une des élèves. « Moi j’ai appris à faire des tartes, j’en n’avais jamais fait avant, je suis contente », surenchérit sa camarade Shamnaaz Said Hachim. Si les deux jeunes filles se sont inscrites dans cette filière c’est avant tout par passion. « La pâtisserie c’est ma passion, je n’en fais pas à la maison parce que je n’ai pas tout le matériel c’est pour cela que j’aime bien venir à l’école pour apprendre », indique Shamnaaz. Quant à Nora, elle a décidé de passer le cap après s’être entrainée plusieurs fois chez elle. « Je regarde beaucoup sur Youtube ou dans le livre de recette de ma mère pour apprendre. Alors j’ai pensé que je serais mieux en école avec des professionnels. » Si la promotion semble avoir un penchant pour la pâtisserie, la partie boulangerie n’est pas en reste. Les élèves fabriquent déjà le pain qui est fourni dans le restaurant d’application du lycée professionnel de Kaweni. Lorsque le nouveau bâtiment sera opérationnel, ils pourront découvrir les autres aspects du métier de boulanger et pâtissier. « Lorsque l’on est dans les métiers de restauration et boulangerie, on apprend à élaborer les produits mais aussi tous les services qui vont avec c’est à dire servir les clients, vendre, faire des commandes etc. », explique la proviseure. Prochaine étape ? Établir des partenariats avec les entreprises de Mayotte pour que les élèves puissent se confronter à la réalité du terrain.

Un hôtel d’application bientôt disponible

Le nouveau bâtiment du lycée professionnel comprend également une chambre type d’hôtel et un appartement, d’application. Les clients pourront bénéficier des services de restauration et de boulangerie des élèves en formation. Mais il faudra encore un peu de patience, car les chambres seront ouvertes au public uniquement lorsque les élèves seront en capacité d’assurer le service.

Le RSMA s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Mercredi 8 décembre, se tenait dans les locaux du régiment du service militaire adapté de Mayotte à Combani, la troisième édition de la journée de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. L’objectif ? Mener une action de prévention auprès de 200 jeunes actuellement en formation dans l’établissement.

Violences physiques, psychologiques, sexuelles, verbales, économiques, administratives ou encore cyberviolences… Cet événement permettra aux jeunes du régiment du service militaire adapté de Mayotte de prendre conscience des répercussions qu’entraînent toutes les formes de violences sur les individus.

Depuis 2020, le RSMA-My est doté d’un pôle d’accompagnement médico-psychosocial (AMPS) qui a pour mission d’accompagner les volontaires. Le lieutenant Monthenol, psychologue au sein de cette unité nous explique comment a été pensé cet événement. “Avec l’aide de mes collègues médecins et assistantes sociales, nous avons créé cette journée en fonction de notre patientèle et de ses besoins.” En effet, les jeunes en formation au sein du RSMA-My sont ou ont été bien souvent confrontés à des difficultés. Des parcours de vie compliqués dont il n’est pas toujours facile de parler même à un professionnel.

Informer, écouter, accompagner

Pour libérer la parole des recrues de 18 à 25 ans en souffrance une vidéo de témoignage d’une jeune femme victime de violences intrafamiliales ouvre le bal des discussions. Après ce visionnage, les volontaires du RSMA passeront d’atelier en atelier pour discuter de sujets divers. Consentement, contraception, inceste, maltraitance, discrimination, déstigmatisation des victimes… Un moyen de montrer que malheureusement les violences concernent tous les milieux sociaux et touchent aussi bien les femmes que les hommes.

Tous unis face à la violence

Le centre d’information sur les droits des femmes et des familles, la maison de protection des familles, l’association pour la condition féminine et aide aux victimes et bien d’autres structures s’étaient rassemblés dans les locaux de Combani pour intervenir auprès des jeunes. À travers ces demi-journées, le RSMA-My espère responsabiliser les volontaires. “Grâce à ces interventions ils seront en capacité de repérer et de diffuser le message auprès de leur entourage extérieur. Ces ateliers permettront aussi aux victimes de violences de s’exprimer et de trouver des personnes-ressources pour les accompagner. Enfin, ces temps d’échanges pourront introduire et faciliter l’accès au droit, notamment par la rencontre avec les autorités ainsi que de systématiser les dépôts de plainte des jeunes en situation de violences”, explique le capitaine Vincent Pujol, officier supérieur adjoint au sein du RSMA de Mayotte.

Quinze jours pour découvrir les artisans mahorais à l’exposition Made in Mayotte

À partir de ce mercredi 8 jusqu’au 22 décembre, une vingtaine d’artisans mahorais exposent leur travail au sein de l’Agence d’attractivité et de développement de Mayotte, anciennement Comité du tourisme, à l’occasion de la neuvième édition de l’exposition Made in Mayotte. Le projet mené par l’association du même nom met sur le devant de la scène des artisans habitués à s’isoler dans leurs ateliers et crée par la même occasion une solidarité entre eux.

Décoration, textile, vaisselle, tous aux couleurs de l’île au lagon. Difficile de ne pas trouver son bonheur à l’exposition Made in Mayotte. Les artisans présents ont sorti leurs plus belles œuvres d’art pour séduire les visiteurs. En ce premier jour d’exposition, il n’y a pas foule mais les organisateurs restent confiants, la fin de l’année est propice pour leurs affaires. « Notre dernière édition a eu lieu cet été et on avait compté 3000 visiteurs pour les 15 jours. Pour décembre on a pour objectif de faire plus parce que c’est la période de fêtes », précise Marlène Fraitag, artisan de l’entreprise Touch du bois et présidente de l’association Made in Mayotte. Et les participants l’ont bien compris puisque chacun s’affaire à embellir son stand et le rendre attractif à l’exemple de Shouhoura créatrice de mode de la marque Shoumi créations. « J’ai hâte que les gens viennent découvrir ce que je fais », lance-t-elle. Son travail consiste à créer des tissus et des vêtements qu’elle dessine elle-même et fait coudre par des couturiers. Son voisin Oumadi ben Said, artiste peintre et potier est tout aussi impatient. Sa collection de tortues fabriquées avec de la terre et décorées avec de la peinture attire le public présent. « Ils sont curieux, ils se demandent avec quelle matière je fais les tortues », raconte-t-il. L’exposition Made in Mayotte est une première pour Oumadi ben Said. En règle générale il préfère travailler seul dans son atelier en Petite-Terre. Cependant il est conscient de l’importance de s’ouvrir au monde pour pouvoir vivre de sa passion. « Cette exposition est un moyen pour moi d’avoir plus de clients, je peux distribuer mes cartes. J’espère avoir du succès car je travaille dur », continue le peintre et potier. Tout est mis en œuvre par l’association organisatrice pour aller en ce sens puisque Oumadi ben Said est l’invité d’honneur de cette neuvième édition.

Une caisse collective pour être solidaire

Si cette exposition donne plus de visibilité aux artisans, elle leur permet également d’être solidaires entre eux. « Le concept est de pouvoir faire une caisse collective pour tous les participants. Elle va permettre à tout le monde d’avoir un petit confort et avoir plus de temps pour fabriquer. C’est un projet collectif qui a pour mission de créer du contact entre nous », explique Marlène Fraitag. Cette caisse a été un projet expérimental pendant quatre ans, au vu de son succès Made in Mayotte a décidé de la structurer et la mettre en place de manière plus pérenne à chaque évènement. L’association a l’ambition d’en organiser plusieurs dans l’année. « Dans l’artisanat d’art si on ne crée pas d’expositions nous sommes seuls chacun dans son atelier. On veut créer des rencontres avec la potentielle clientèle et faire découvrir les artisans de Mayotte qu’on ne voit pas assez », souligne la présidente de l’association. Un constat regrettable puisque les artisans du l’île ont sans aucun doute beaucoup de talent.

La course de pneus 2.0 a son vainqueur !

Avec plus de 31 000 téléchargements et près de 2 800 inscrits au tournoi Orange du Jeu Mobile Officiel Course de Pneus, la compétition est arrivée à son terme avec la grande finale ! La deuxième édition de cet événement, organisée conjointement par l’agence Angalia et Orange, s’est achevée dans la soirée du vendredi 3 décembre 2021, à l’Orient Express à Mamoudzou. Les sept finalistes se sont affrontés lors de différentes manches pour tenter de prendre la tête du classement. Le vainqueur, Dimitri, originaire de Kani-Kéli, remporte ce tournoi eSport, lui permettant de gagner un billet d’avion aller-retour Mayotte-Paris offert par Air Austral. Par ailleurs, la grande nouveauté de cette année sera l’organisation d’une finale inter-îles ! En effet, les trois meilleurs compétiteurs de Mayotte, de La Réunion et de Madagascar sont qualifiés lors des finales locales du tournoi Jeu Mobile Officiel Course de Pneus et s’affronteront en début d’année 2022. Désormais, le jeu s’exporte dans l’Océan Indien et pourra pourquoi pas à l’avenir, voguer vers d’autres territoires.

Les élèves du lycée de Kahani lancent un appel à l’aide

Après le personnel éducatif c’est au tour des élèves du lycée Gustave Eiffel de Kahani de se mobiliser pour lancer un SOS ce mardi matin. Lundi encore, vers 8 heures, un de leurs camarades s’est fait poignarder dans les sanitaires de l’établissement. Blessé au niveau de l’omoplate, il a été évacué par les pompiers mais heureusement ses jours ne sont pas en danger. En réponse aux innombrables faits de violence survenus à Kahani depuis des mois, les jeunes ont décidé de manifester pour lancer un appel à l’aide. “On en a marre !” S’insurge une élève de 1ère générale, “On veut étudier !” Punis par le comportement de délinquants, une majorité des lycéens de Kahani viennent chaque jour en cours la peur au ventre. “On veut être libres, on veut être entendus, on veut pouvoir travailler, on a besoin d’aide !”, conclut l’élève atterrée par la situation. Un contexte d’insécurité qui n’a que trop duré et qui menace la scolarité des étudiants. Lesquels s’inquiètent à l’approche des vacances du peu de notes qu’ils ont obtenues depuis le début d’année et ce qui pourrait bien mettre en péril l’obtention de leur baccalauréat au contrôle continu si leur scolarité ne reprend pas normalement…

9ème édition de l’exposition Made in Mayotte à Mamoudzou

Pendant 15 jours dans les locaux de l’Agence d’Attractivité et de Développement de Mayotte (AaDTM) anciennement appelé le Comité du Tourisme, petits et grands pourront venir découvrir les artisans de Mayotte et leurs boutiques éphémères. Basé en plein cœur de Mamoudzou plus de 20 entreprises présenteront leurs créations.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’exposition Made in Mayotte propose un choix varié d’idées cadeaux. “Produits du terroir, cosmétiques, bijoux, sculptures, coutures, céramiques….Notre force est : la diversité, la qualité et l’enthousiasme à mettre en place un projet collectif”, l’ensemble du territoire et de ses savoirs-faires seront représentés.

Pour cette édition 2021, la thématique du salon sera la tortue marine, symbole du lagon. Alors venez vite rencontrer l’association Mila-Zatrou, Smo Cosmétiques-savonnerie Mille Odeurs, May’Wax, Bambou Cocos ou encore Zamart Henné, du 8 au 22 décembre.

Collision mortelle à M’tsapéré

Aux alentours de 9h30 ce mardi à M’tsapéré, un scootériste d’une trentaine d’année a été violemment percuté par une grosse cylindrée à proximité du pont de Bonovo. Le scootériste est projeté sur plusieurs mètres, un témoin de la scène témoigne : « Le conducteur du scooter était garé devant une boutique. C’est au moment de partir qu’il a été percuté par la grosse moto qui roulait à vive allure« .

L’état du scooter littéralement coupé en deux témoigne de la violence du choc. Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers suivis par le SMUR ont prodigué les premiers soins au scootériste. Après avoir subi un massage cardiaque durant une heure, la victime décédera des suites de ses blessures dans la camionnette des pompiers. Le conducteur du gros cylindré ainsi que son passager ont été transportés au CHM de Mamoudzou. La famille et les proches de la victime n’ont pas voulu qu’il soit transporté au CHM par crainte de devoir débourser de l’argent pour récupérer le corps. Il aura fallu l’intervention de la police pour que le véhicule puisse quitter les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Le collectif du collège Fréderic d’Achery de Koungou sous le choc

Il est 11h15 le lundi 6 décembre 2021 lorsqu’une adolescente en classe de 3ème s’introduit dans le collège de Koungou, un grand bâton à la main. La collégienne anciennement scolarisée dans l’établissement commence par menacer un professeur d’anglais avant de le frapper à plusieurs reprises au niveau du thorax et de l’estomac. L’un des conseillers principaux d’éducation s’est alors interposé se faisant violemment agresser au cou. Après avoir déchiré le t-shirt de l’employé du collège, l’assaillante a réussi à être maîtrisée grâce à l’aide d’un enseignant de mathématiques. Le principal du collège Fréderic d’Achery s’est rendu peu après sur les lieux et a fait sortir de l’établissement l’auteure des faits sans prévenir la gendarmerie. Les membres du personnel agressés se sont quant à eux rendus au commissariat pour porter plainte.

Mardi 7 décembre, les enseignants du collège de Koungou ont décidé d’exercer leur droit de retrait. “Nous refusons que des faits graves soient minimisés ou étouffés”, affirment les membres du collectif des employés de l’établissement, avant d’ajouter “Comment peut-on assurer l’intégrité physique et morale de nos élèves à leurs parents si même celle des personnels n’est pas garantie ?” Après s’être rassemblés mardi matin, ceux-ci demandent une réunion avec les institutions compétentes afin d’initier un dialogue et trouver des solutions.

Sada, la nouvelle ville branchée de Mayotte grâce au réseau EDM

Mardi 7 décembre, Electricité de Mayotte (EDM), inaugurait la ligne 90 000 volts Longoni-Sada et le poste source qui a vu le jour non loin de Tahiti Plage. Une avancée considérable pour le Sud, l’Ouest et le Centre de l’île qui n’auront plus à redouter les coupures de courant selon le service public de production, de distribution et de commercialisation EDM.

60 pylônes, 108 kilomètres de câbles, 605 tonnes d’acier, 1240 mètres cube de béton, 80 000 heures de main d’œuvre et un budget de 30 millions d’euros, voilà ce que représente le projet titanesque de ligne haute tension et de poste source inauguré dans la commune de Sada ce mardi. Un projet déclaré “d’utilité publique” comme l’affirme Echati Issa, présidente du conseil de surveillance de la société Electricité de Mayotte. “Nous réalisons ici en lien avec nos partenaires un investissement pour l’avenir”, se félicite la présidente. À ses côtés, le directeur général d’EDM, Claude Hartmann, se dit très ému par cette inauguration de poste source, la seconde dans sa carrière.

Depuis le milieu des années 90, Mayotte connaît chaque année une forte augmentation de la consommation électrique. Afin de répondre à cette demande croissante du territoire les installations doivent être adaptées pour répondre au mieux aux besoins des foyers mahorais. “Nous entrons dans une nouvelle dimension”, se réjouit Claude Hartmann avant d’ajouter “Nous pouvons comparer l’ancienne liaison à une route départementale aujourd’hui cette ligne haute tension 90 000 volts est une autoroute !”

En effet, les deux transformateurs électriques mis en service le 25 novembre permettront, “Une meilleure continuité de desserte et de service, une meilleure qualité de l’alimentation électrique, un épanouissement du développement industriel et commercial mais aussi de faciliter l’intégration de nouveaux producteurs d’énergies renouvelables”, détaille la direction d’EDM.

Une démarche saluée par le maire de la commune de Sada, Houssamoudine Abdallah, premier concerné par cette installation qui s’intègre parfaitement à son environnement. “Ce nouvel outil va permettre d’équilibrer le territoire de l’île et de développer le Sud de celle-ci”, applaudit l’élu. En espérant que le courant passe bien du Nord au Sud et que ce dispositif offre aux Mahorais tout le confort de vie qu’ils méritent.

Le directeur de la sécurité sociale à Mayotte : « J’entends l’impatience des Mahorais à être le plus possible dans le droit commun »

En visite à Mayotte pour deux jours, le directeur de la sécurité sociale Franck Von Lennep et le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, Renaud Villard, sont partis à la rencontre des acteurs sociaux mahorais. Des moments de partage qui leur ont permis de s’imprégner de la réalité du terrain sur l’île, encore loin des standards nationaux. Le grand patron de la sécurité sociale se veut rassurant, la convergence des droits est en cours de réalisation, mais les Mahorais devront patienter encore quelques années.

Flash Infos : Quel est l’objet de votre visite à Mayotte ?

Franck Von Lennep : Je suis venu avec le directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et si nous sommes là c’est pour écouter, discuter et échanger à la fois avec les équipes de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et puis avec les acteurs extérieurs. On peut suivre les dossiers depuis son bureau mais c’est toujours mieux d’être sensibilisé au contact des acteurs. Puis je suis aussi là pour regarder les processus de gestion et faire remonter toute sorte de situation qui pourrait être améliorée. Donc nous repartirons avec toute une liste de choses que nous allons regarder avec Renaud Villard et faciliter la vie des agents de la caisse.

FI : Pendant deux jours vous avez rencontré les acteurs sociaux mahorais. Quelles sont leurs principales préoccupations ?

FVL : Je rencontre des acteurs très variés qui ne disent pas tous la même chose. Deux choses me frappent, l’une positive et l’autre plus complexe. La première est qu’il y a beaucoup de choses à construire dans le champ de la sécurité sociale et c’est enthousiasmant même si la charge de travail est lourde, on ne s’ennuie pas, on travaille ensemble. Je rencontre beaucoup de gens qui ont envie de construire la sécurité sociale à Mayotte. L’autre élément plus compliqué, qui va même au-delà de la caisse, c’est la difficulté à attirer les compétences. Par exemple en visitant le Centre hospitalier de Mayotte j’ai constaté qu’il est assez moderne mais sa première difficulté est le manque de compétences, ils n’arrivent pas à faire venir les médecins.

FI : Une ordonnance a été publiée le 1er décembre 2021 et elle réforme en quelque sorte le système de la sécurité sociale à Mayotte. En quoi sera-t-elle bénéfique pour les Mahorais ?

FVL : Elle a plusieurs objectifs. D’une part elle met en œuvre les engagements du président de la République qu’il avait pris en 2019 sur l’amélioration des droits retraite en validant les périodes exceptionnelles entre 1987 et 2002. C’est-à-dire si une personne a des trous dans sa carrière, on lui accordera un certain nombre de trimestres qui bénéficieront au calcul de sa retraite.

Cette ordonnance étend à Mayotte certaines prestations, des anciennes et des nouvelles. À l’exemple de la création du nouveau congé de paternité qui sera applicable en juillet 2022, la création de nouvelles aides d’allocations pour les personnes qui accompagnent ceux en fin de vie ou les enfants handicapés etc. Et puis elle permet l’accès à de nouvelles prestations familiales. On va installer le complément de mode de garde d’enfants en deux phases, en 2022 puis 2023.

FI : Les Mahorais réclament une convergence des droits depuis des années, et ici on a l’impression que cela se fait lentement. Pour quelles raisons ?

FVL : J’entends l’impatience des Mahorais d’être le plus possible dans le droit commun. Tout cela se construit dans la durée. Si le directeur général de la CNAV est venu avec moi c’est pour témoigner qu’on veut mettre tous les moyens possibles pour accélérer. Il faut rappeler que cette convergence a fait l’objet d’un accord avec l’Etat au moment de la départementalisation du territoire et il était prévu qu’elle s’étale sur 25 ans. On n’est pas encore en 2036. La sécurité sociale en France s’est construite en 50 ans et là on va mettre beaucoup moins de temps pour Mayotte. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a les prestations mais il y a aussi les cotisations, aligner cela à Mayotte signifie une augmentation des cotisations des employeurs. Ce n’est pas simple à anticiper. Les discussions sur ce calendrier ne sont pas fermées, on en aura d’autres pour l’accélérer. Il faut voir le verre à moitié plein, on est déjà allés au-delà des engagements initiaux.

Nyora, un concours de musique pour unifier la culture de l’archipel des Comores

La deuxième édition de l’émission musicale comorienne Nyora a débuté depuis la fin du mois de novembre et elle s’étend jusqu’au 8 janvier 2022. Elle regroupe douze artistes originaires de la Grande Comores, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Parmi eux, deux chanteurs mahorais participent à l’aventure. Shefo et Kueena sont fiers de représenter leur île aux parfums et espèrent un soutien sans faille de leur public.

« Nyora », comprenez étoile en comorien. L’émission produite et diffusée aux Comores et sur les réseaux sociaux a pour ambition de faire émerger les nouvelles étoiles de la région y compris ceux de Mayotte. Pour cela, à l’occasion de la deuxième édition de Nyora, il était indispensable d’avoir des artistes mahorais. Les talentueux Shefo et Kueena ont répondu à l’appel. Ils ne pouvaient pas passer à côté d’une telle opportunité. « Je me suis lancé pour tenter ma chance. C’est l’occasion pour moi de pouvoir élargir mon public », explique Shefo. En effet, c’est le principal objectif des deux chanteurs puisqu’à Mayotte, il est difficile de vivre de sa musique. « Ici c’est quasiment impossible pourtant il y a de jeunes talents à Mayotte mais ils doivent travailler à côté pour pouvoir vivre. Cette émission leur permet de se faire connaître dans la région parce que se focaliser sur Mayotte n’est pas rentable », explique le chanteur mahorais Reed Blowz qui participe à l’aventure en tant que coach. S’ils vont jusqu’en finale, non seulement les chanteurs gagneront en visibilité, mais ils remporteront aussi la coquette somme de 10 000€ pour le grand gagnant et la réalisation d’un clip, 7000€ pour le deuxième et 3000€ pour le troisième. Ils seront également suivis par une équipe qui fera leur promotion. Et même s’ils ne remportent pas de prix, les participants auront bénéficié, pendant plus d’un mois, de précieux conseils, de coaching et de cours de la part des plus grands artistes de la région tel que Salim Ali Amir.

La musique, le meilleur remède contre la politique

Sur les douze participants, seuls deux sont mahorais. Manquerait-il de talents à Mayotte ? Pas vraiment. Le problème se trouve ailleurs. Si Mayotte est si peu représentée c’est notamment à cause de l’éternel conflit politique qui oppose le 101ème département de France à l’Union des Comores. « Ce ne sont pas les talents qui manquent à Mayotte mais certains artistes n’ont pas osé participer car ils ont peur des polémiques. Malheureusement l’aspect politique entre toujours en jeu », regrette le coach de l’émission. Mais pour la boîte de production Tartib et les artistes, ce programme est l’occasion de laisser de côté les querelles politiques et mettre en avant les talents de l’archipel des Comores. « On veut réunifier la culture de l’archipel car on a des point en communs », ajoute Reed Blowz. Et à Kueena d’ajouter, « Pour moi peu importe le lieu. Si ça avait été à Madagascar ou en Afrique je serais quand-même allée. J’ai envie de faire de la chanson mon métier donc si j’ai l’opportunité d’aller aux Comores et d’y arriver je le ferai. » Et même s’ils sont peu connus chez nos voisins, les deux participants mahorais ne perdent pas espoir quant à leur avenir dans l’aventure. « On peut penser qu’on est désavantagés mais nous avons beaucoup de soutien aux Comores », assure Kueena. Mais cela ne suffira probablement pas à passer les étapes, le public mahorais est primordial pour eux. Il peut leur permettre d’aller jusqu’au bout, et de comptabiliser des vues sur Youtube. Alors les fans mahorais seront-ils d’un soutien infaillible ? Réponse le 1er janvier lors de la demie finale.

Les Jumeaux de M’zouasia accueillis par la délégation de Mayotte à La Réunion

Ils n’ont pas fini de faire rêver les Mahorais. Les jumeaux de M’zouasia sont en route pour préparer leur match du 19 décembre avec les Girondins de Bordeaux. Mais avant d’arriver en métropole, l’équipe de foot fait un transit à La Réunion. Les joueurs ont été reçus comme des rois par la délégation de Mayotte à La Réunion. Les différentes associations mahoraises de l’île au Bourbon se sont fortement mobilisées pour rendre cette journée festive et mémorable. La vice-présidente du département, Bibi Chanfi, de passage également à La Réunion en a profité pour saluer l’exploit des footballeurs et de leurs entraineurs et dirigeants. Le sénateur Hassani Abdallah faisait également partie de la fête. L’équipe et leurs supporters tous habillés en violet ont dansé et chanté sous le rythme des chansons mahoraises. Une escale qui donne du courage avant la préparation intense qui les attend.

Une comédienne et metteur en scène mahoraise à l’affiche du pôle culturel de Chirongui

Ce mardi 7 décembre, la comédienne et metteur en scène mahoraise Sitti-Thourayat Daoud présente son spectacle intitulé « Excusez-moi madame ». Il s’agit d’une adaptation de la pièce de théâtre de l’écrivaine Emilie Bonnafous. Le spectacle met en scène l’histoire de quatre femmes victimes de violences. Elles racontent leurs mésaventures, leurs vies brisées et leurs reconstructions. Il est inspiré de faits réels puisque l’ouvrage qui a inspiré le spectacle se base sur les témoignages recueillis au planning familial du département de l’Aude. Le spectacle sera rythmé de chants et de danses. La présentation débute à 19h30.

Une webserie sur l’innovation sociale à Mayotte

La délégation du conseil départemental de Mayotte à Paris et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Mayotte s’unissent pour favoriser l’innovation sociale de l’île. Cela passe notamment par la diffusion d’une webserie qui a pour objectif de « de mieux communiquer sur les différentes opportunités qu’offrent Mayotte. » Quatre épisodes ont déjà été diffusés sous forme de webinaire avec divers intervenants « impliqués dans le Mayotte 2.0 », affirme la délégation. Entrepreneurs, porteurs de projets, experts, ont discuté de l’avenir de l’île. On a pu découvrir des projets innovants comme celui du Mob’Helios qui consiste à mettre en place des véhicules électriques partagés dans le département. Ou encore Jua School qui a pour souhait de proposer des solutions de soutien scolaire à domicile et à distance. La Cress de Mayotte a réitéré son envie de contribuer à l’innovation à Mayotte et a annoncé un plan d’action de plus de sept millions d’euros pour la période 2021-2024. Le webinaire est un tel succès, plus de 8 700 personnes ont suivi le quatrième épisode, que la délégation de Mayotte à Paris annonce d’ores et déjà un cinquième épisode prévu pour le 10 mars 2022.

Le village de Kaweni en pleine expansion

La ville de Mamoudzou a pour ambition de redorer l’image du village de Kaweni. Mais elle ne compte pas y arriver seule, la population est mise à contribution. La commune chef-lieu appelle la population à émettre leurs avis, à proposer des idées pour le renouvellement urbain de Kaweni avant le début des travaux. La concertation tourne autour de quatre projets : l’aménagement d’îlots dits de « respiration » autour des mosquées du Vendredi, la création de cheminements et d’espaces publics refuges dans le quartier de Mahabourini, la création d’un lieu public partagé et l’aménagement des abords d’une opération de 36 logements. La concertation s’étend sur deux mois, à partir du 13 décembre 2021 jusqu’au 11 février 2022. Un registre sera mis à disposition de la population à l’accueil de l’hôtel de ville de Mamoudzou, ainsi tous ceux qui le souhaitent pourront mettre à l’écris leurs remarques et observations. Il est également possible de les envoyer par mail à l’adresse npru@mamoudzou.yt

Une élève poignardé au lycée de Kahani par un camarade

Ce lundi 6 décembre, en début de matinée un élève du lycée de Kahani a été poignardé avec un couteau au sein même de l’établissement par l’un de ses camarades. Les faits se sont déroulés dans les toilettes. La victime est blessée à l’omoplate, mais selon le recteur de l’académie de Mayotte son pronostic vital n’est pas engagé. L’auteur des faits a été interpelé et mis en garde. Il s’agit d’un élève du lycée de Kahani. « C’est un incident très localisé, les cours ont continué normalement », assure Gilles Halbout. L’enquête est désormais dans les mains de la gendarmerie. Le représentant de l’académie de Mayotte insiste sur les mesures de sécurité mises en place dans cet établissement. « Il y a des fouilles à l’entrée, on fait de la prévention, un hélicoptère a survolé la zone toute la journée, qu’est-ce que vous voulez que l’on fasse de plus ? » interroge-t-il sans réellement attendre de réponse. Le lycée de Kahani inquiète le rectorat qui a décidé de prendre des mesures exemplaires. Le recteur demande une extrême fermeté dans les conseils de discipline. « L’établissement doit retrouver une dynamique pédagogique plutôt que d’être tout le temps dans la gestion de crise », lance Gilles Halbout.