Ce dimanche 14 avril à 9 heures, en Petit-Terre, à l’hôtel Ibis, a lieu le casting de l’élection Miss Mayotte 2024, pour espérer concourir à Miss France 2025. Comme chaque année, la compétition n’est pas ouverte à toutes les femmes : il faut avoir 18 ans minimum, mesurer au moins 1,70 mètre, être de nationalité française, justifier d’une adresse à Mayotte. Néanmoins, le célibat et l’absence de maternité ne sont plus un critère depuis 2022. Les demandes de candidatures peuvent être envoyées à l’adresse mail delegation.missmayotte@gmail.com.

Crise de l’eau : les difficultés s’accumulent dans le centre et le sud

Des problèmes techniques ont pénalisé l’usine de potabilisation d’eau de l’Ourouvéni, ce mercredi. La production d’eau étant trop faible, les horaires des coupures ont dû être aménagés dans le centre et le sud de Mayotte, deux secteurs alimentés habituellement par cette usine. Les fermetures du réseau ont été anticipées à midi pour Bambo Est, Bambo Ouest, Hagnoundrou, Kani-Kéli, M’bouenatsa et M’ramadoudou, et à 14h pour les villages de Dembéni et Iloni.

A l’inverse, l’eau est revenue à 16h pour Hajangoua, Hamouro et Tzoundzou 2, puis à partir de 17h pour Sada.

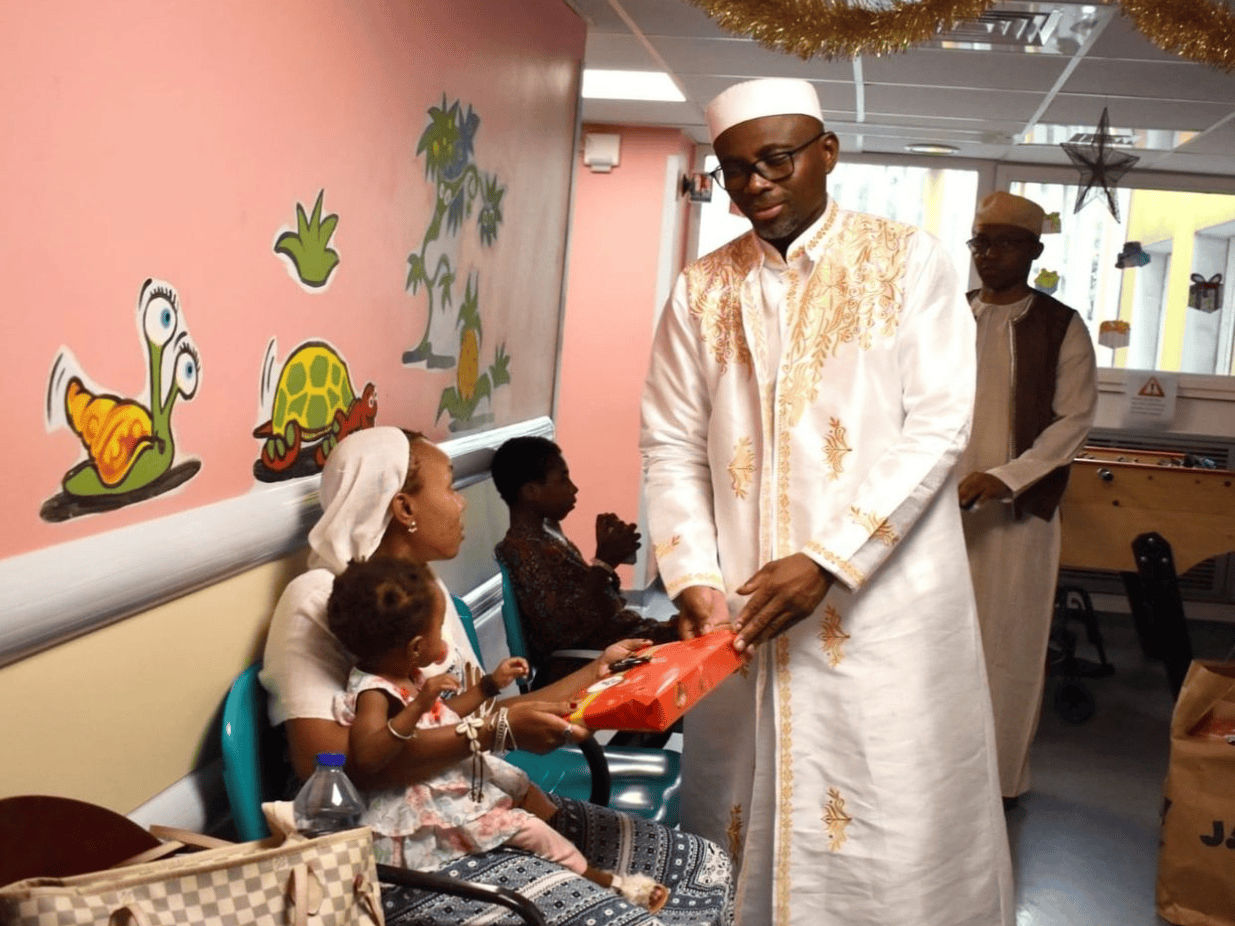

Aïd-el-Fitr : Ben Issa Ousseni distribue des cadeaux aux enfants hospitalisés

Ce jeudi 11 avril, le président du conseil départemental a rendu visite aux enfants hospitalisés dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Mayotte (CHM), à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr. Les jeunes qui ne pouvaient célébrer la fête en famille ont à cette occasion reçu divers cadeaux. « Au cours de sa visite, le président s’est informé sur le fonctionnement quotidien du service, l’accompagnement des enfants, les soins prodigués ainsi que sur les diverses activités organisées pour leur bien-être, visant à les apaiser et les distraire », ajoute l’institution.

Début de la campagne de déclaration des revenus

La campagne de déclaration des revenus 2023 a démarré, ce jeudi 11 avril. Les usagers ont jusqu’au 6 juin 2023 pour souscrire et signer leur déclaration en ligne. Ceux qui préfèrent la paperasse doivent quant à eux s’acquitter des démarches avant le 21 mai, le cachet de la Poste faisant foi. Les avis d’impôts sur les revenus seront disponibles dans l’espace « Particulier » des usagers dès la fin du mois de juillet.

Numérique : Starlink bientôt à Madagascar

L’île rouge se prépare à l’arrivée d’un géant de la fourniture d’accès à internet par satellite. Starlink, opérateur appartenant au milliardaire américain Elon Musk, a remporté un marché ouvert par l’autorité de régulation des technologies de communications (ARTEC) pour un projet d’investissement relatif à des réseaux de télécommunications. Selon Midi-Madagasikara, l’offre satellite sera destinée aux entreprises malgaches opérant dans des zones enclavées. D’après le ministère du Développement numérique à Madagascar, Starlink s’engage par la même occasion à créer sa propre antenne sur l’île.

TME : Catégorie entreprise innovante

Par les perspectives qu’elles offrent pour l’économie mahoraise et les nouvelles filières qu’elles développent, cinq structures ont retenu notre attention dans la catégorie entreprise innovante. Retrouvez ci-dessous la sélection du jury des Trophées mahorais de l’entreprise et votez pour désigner les lauréats jusqu’au dimanche 21 avril sur le site entreprise.yt.

Habit’âme

Habit’âme, c’est le pari innovant d’apporter une solution à trois problèmes en même temps : la prolifération d’habitats insalubres sur l’île et le manque de matériaux de construction locaux pour le premier, la multiplication des déchets plastiques et l’absence de structure de transformation de ces déchets en ce qui concerne, et enfin, le manque de structure d’insertion pour la jeunesse. Pour s’attaquer au trois réunis, Habit’âme propose de recycler le plastique en matériau de construction et d’employer des jeunes en réinsertion sur ces ateliers. « On n’entend pas bien évidemment éradiquer les trois problématiques, mais on pense que notre projet peut apporter sa pierre à l’édifice pour améliorer la situation », avance Hannah Dominique, une des cinq co-fondateurs de l’entreprise. Ce travail a déjà été salué par le prix national Banque des territoires du concours Talents des cités l’année dernière. Quatre salariés en insertion vont prochainement être recrutés.

L’entreprise a reçu ses machines en octobre 2023 et a pu commencer ses premiers essais pour faire du matériau d’aménagement sur de la paillasse, du faux plafond et des meubles. La commercialisation n’a pas encore commencé, car l’entreprise doit d’abord répondre à certaines normes européennes. En attendant, Habit’âme fait de la sensibilisation, notamment en allant dans les écoles pour animer des ateliers autour de la transformation des déchets en objets du quotidien comme des porte-clés, des médailles ou des dessous de verre par exemple. Pour les ateliers organisés directement dans ses locaux, à Kawéni, les participants peuvent fabriquer du mobilier urbain, comme des bancs. Des travaux pour améliorer les locaux de l’entreprise ont été entamés fin mars et l’équipe espère une commercialisation avant l’été.

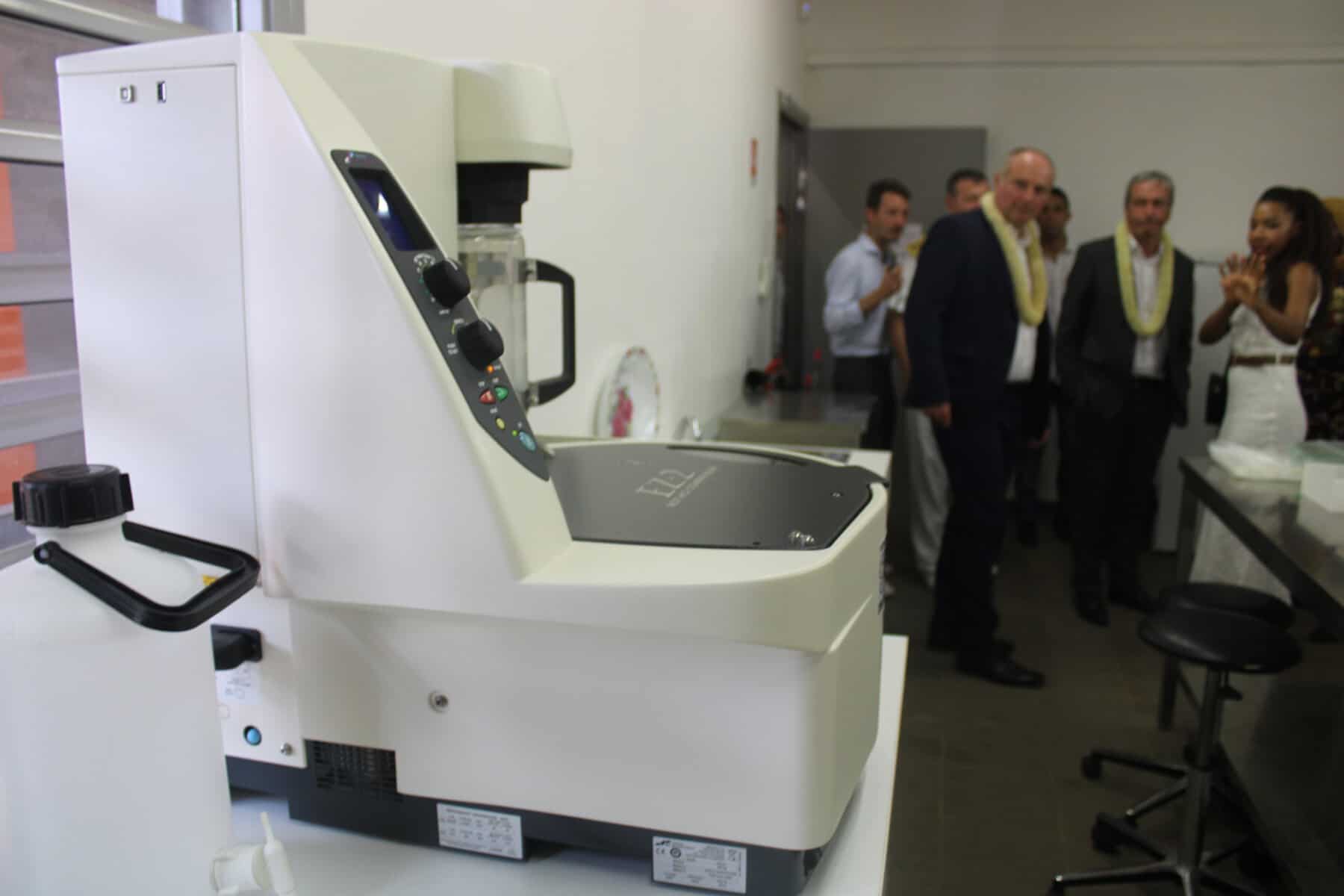

Criobe

Le Criobe est un laboratoire avec plus de cinquante ans d’expérience à son actif et ayant pour tutelle l’École pratique des hautes études (EPHE), le Centre national de la recherche scientifique et l’Université de Perpignan. Il a commencé à travailler à Mayotte, dans les locaux du Pôle d’excellence rurale (PER) de Coconi en 2021. Deux ans plus tard, un laboratoire tout équipé lui permet de mener sa mission à bien. Car, le Criobe fait partie du Pôle d’innovation intégré de Mayotte (PI2M) et travaille pour l’instant essentiellement sur les plantes aromatiques et médicinales, avec l’idée d’accompagner les entreprises locales dans la conception de produits cosmétiques et pharmaceutiques issus de la biodiversité mahoraise. « Le but à terme est de pouvoir développer des filières à Mayotte », explique Thomas Vignaud, directeur du PI2M. L’idée est de pouvoir reprendre les savoirs des fundi et les recherches scientifiques pour pouvoir développer des produits au lieu qu’ils soient distribués au sein d’une économie parallèle. « On veut dynamiser l’économie de l’agriculture avec des produits à haute valeur ajoutée », affirme le docteur universitaire.

Le Criobe a aussi un volet bleu en phase d’être davantage développé. Le but à terme serait de pouvoir faire de l’aquaculture, et, pourquoi pas, avoir une station sous-marine pour effectuer des études sur des algues par exemple. L’Agence de développement et d’innovation de Mayotte (Adim) accompagne justement le Criobe dans le cadre du projet Plan innovation Outre-mer (Piom). « L’idée est de partir de sujets d’innovation pour aller sur de la recherche appliquée et trouver des opportunités d’application sur le territoire ou de manière internationale », avance Mamadou Konaté, directeur général de l’Adim.

Geobuilder

Créé en août 2022 à Mayotte, Geobuilder commercialise une manière particulièrement innovante de produire de l’eau potable. Les générateurs d’eau atmosphérique de la marque Osoley permettent de récupérer les molécules d’H2O présentes dans l’air et, à travers un système de condensation et de filtration, de proposer de l’eau potable. « Avec ce générateur, on est autonome pour avoir de l’eau pure. Il permet également d’avoir de l’eau potable tout le temps », explique le dirigeant de la société, Sébastien Fumaz. Cette année, et avec la forte demande générée par la crise de l’eau, l’entreprise a pu refaire son stock, avec des générateurs de 10, 30, 60 ou encore 100 litres par jour, et équipé de nombreux particuliers, mais aussi plusieurs administrations, ou encore la gendarmerie.

Mais les aventures de Geobuilder ne s’arrêtent plus aux portes de Mayotte. Sollicité par La Réunion, l’entreprise est en train d’y ouvrir une agence, qui devrait avoir ses locaux dans les prochaines semaines. Elle est également désormais présente aux Comores depuis 2024. Au regard de la situation économique de ce territoire, l’entreprise travaille davantage à de l’équipement collectif. « L’idée est d’installer des générateurs de 500 à 1.000 litres par jour pour un village par exemple », explique Sébastien Fumaz. Si ces différents projets exportés fonctionnent, l’entreprise pourrait bien être présente à l’avenir à Madagascar, à l’Ile Maurice ou encore aux Seychelles. Ce développement pourrait bientôt conduire à l’installation d’une usine d’assemblage des générateurs dans l’océan Indien.

Akuo Energy

Développer la place de l’énergie solaire dans le mix énergétique de Mayotte, c’est le but que s’est donné Akuo Energy. Cette volonté s’est incarnée dans l’inauguration, en novembre 2023, de la centrale photovoltaïque d’Hamaha, à Mamoudzou. Il s’agit du premier projet de l’entreprise sur l’île. Cette centrale solaire a la particularité d’avoir un système de stockage d’énergie. « Cela permet d’envoyer une partie de l’électricité dans le réseau pendant les moments où il y en a le plus besoin, comme le soir, et ainsi éviter de perdre de l’énergie », explique Xavier Ducret, directeur d’Akuo océan Indien. Un moyen innovant d’occuper le terrain anciennement dédié à une décharge et qui est immobilisé pendant vingt ans pour réhabilitation. La centrale à une capacité de 1,2 Mégawatt, soit de quoi alimenter l’équivalent de 1.200 foyers.

L’entreprise utilise également un logiciel qu’elle a développé et qui permet de réaliser des prévisions de consommation d’électricité pour le lendemain. « Cela permet à EDM (Electricité de Mayotte), d’adapter son réseau et d’avoir plus de souplesse », indique Xavier Ducret. Akuo Energy devrait également inaugurer une nouvelle centrale à Ironi Bé, en mars 2024, avec l’agrivoltaïsme au cœur du projet : les panneaux recouvriront une partie de serres qui abriteront des cultures. L’entreprise souhaite développer ses activités dans ce domaine mêlant photovoltaïque et agriculture, avec un autre projet en développement dans le Sud de l’île, à M’ronabeja, dans la commune de Kani-Kéli.

Midzo Fly

Midzo Fly est un concept novateur inventé par Soiyiff Mzé. Son principe est simple : s’adapter au contexte local pour répondre à un besoin de transport par la livraison directement aux domiciles des clients, de bagages, colis, paquets sanitaires, ou tout autre chose tout en se reposant entièrement sur les services d’une entreprise locale. A celle-ci de décider des moyens de transport appropriés entre drones, vedettes, vélos électriques, véhicules hybrides ou électriques, selon la commande passée par ses clients.

Ce projet de livraison multimodal devrait prendre corps à la fin 2024. Il pourrait être l’une des réponses au problème des embouteillages engendrés par celles et ceux qui souhaitent prendre la barge pour récupérer les voyageurs et leurs bagages. Midzo fly peut donc faire gagner du temps aux usagers en réduisant au maximum leur dépendance à la route. Il existe en effet de nombreuses possibilités pour cela sur l’île, notamment le lagon très peu exploité en termes adapté (pas forcément le plus rapide), drones (colis de plus de 100 kilos), barques dédiées, des vélos cargo facilement utilisables sur les pistes cyclables en zone urbaine et qui ont le grand avantage d’être électriques et donc non polluant. La préservation de l’environnement est un élément phare dans ce projet, qui fut l’un des 19 dossiers sélectionnés sur 100 présentés (de différentes catégories) à l’occasion d’un appel à projets national lancé par l’Agence Innovation Transport (AIT), qui a primé Midzo Fly à Paris en février 2024.

Tous les portraits et toutes les catégories sont à retrouver sur le site entreprise.yt

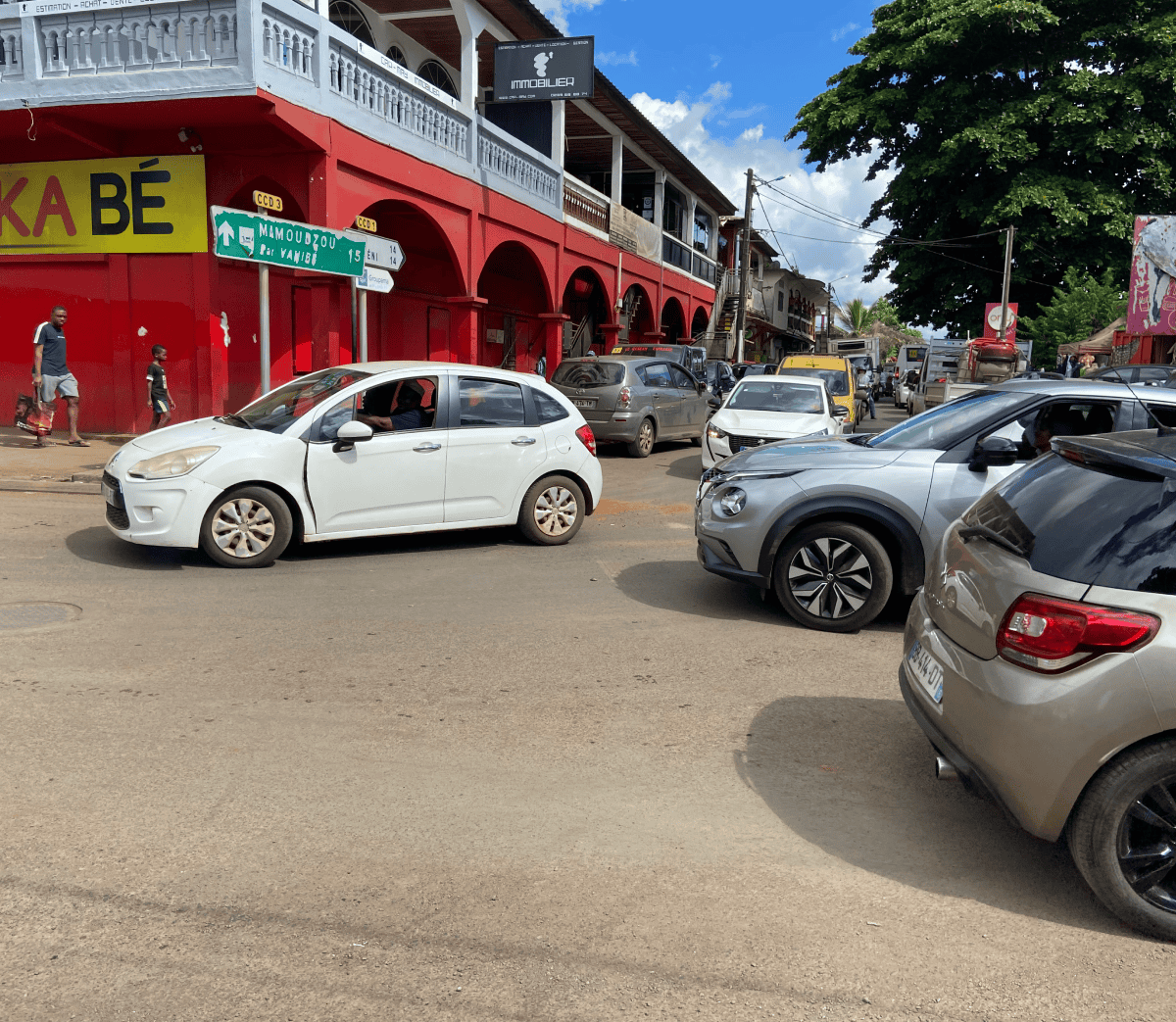

Deux scénarios possibles pour le contournement routier de Combani

Le conseil départemental a décidé, ce mardi, de reprendre la main sur les prochaines étapes de la construction du contournement routier de Combani, le village étant déjà particulièrement touché par les bouchons. Le projet a été lancé en 2021 et les études étaient pilotées depuis par la communauté de communes du centre ouest (3CO).

Avec l’installation récente (en octobre 2023) d’un centre commercial et l’implantation d’un second hôpital (dont les travaux commenceront en 2025), le village de Combani devrait connaître un afflux plus important d’usagers de la route. Selon des projections de la direction de l’environnement, de l’aménagement du logement et de la mer à Mayotte (Dealm), 15.000 véhicules devraient travesrser la localité du centre de Grande-Terre quotidiennement dans deux ans.

Un enjeu de taille pour la communauté de communes du centre ouest (3CO) créée le 1er janvier 2016. Le troisième pôle économique de Mayotte, avec une population estimée à 51.449 habitants (en 2021), est au croisement de plusieurs routes structurantes qui traversent son territoire : la RN2, qui relie Sada à Mamoudzou, la RD3 qui relie Tsingoni à Mamoudzou et le RD1 entre M’tsamboro et Coconi.

Une étude de « préfaisabilité » à 140.000 euros

Vu l’encombrement actuel au niveau du carrefour où se croisent les deux routes départementales en face des locaux du RSMA, la 3CO et le conseil départemental planchent depuis 2021 sur des stratégies de désengorgement. « La trame viaire n’est plus adaptée », confirme Christophe Duffy, directeur général des services de la communauté de communes. Ainsi, pour éviter que Combani connaisse le même sort routier que Mamoudzou, où la circulation alternée est devenue la norme, deux scénarios de contournement ont été esquissés par les services de la 3CO.

Le 28 mai 2022, les élus communautaires s’étaient réunis pour solliciter une aide financière (accordée par la suite) de 46.500 euros à l’agence française de développement (AFD) au titre du Fond Outre-mer qui vise à assister les territoires ultramarins sur de la maîtrise d’ouvrage ou encore de l’ingénierie technique. Le coût total du projet des études d’opportunité et de préfaisabilité ayant été évalué à 140.000 euros.

Une boucle ou un simple détour ?

« C’est un peu une démarche en entonnoir, le rêve serait un contournement complet autour de Combani », explique le DGS. Seulement, dans ce cas de figure, les finances du Département, qui reprend la main sur la phase de concertation publique et la celle dite « opérationnelle », pourraient être insuffisantes. Un système de contournement plus réduit, avec un itinéraire qui s’appuierait sur une piste au nord du village de M’roalé reliant la route de Kahani, semble davantage réaliste. Un choix qui reste conditionné à l’aboutissement de la concertation publique. Lors de la session du conseil départemental de mardi, le président Ben Issa Ousseni a indiqué que les travaux routiers pourraient démarrer d’ici « deux ou trois ans » et que des études complémentaires à celles de la 3CO seront à mener.

Ce projet n’est pas sans rappeler les travaux de la route de contournement de Mamoudzou par les Hauts, qui devraient démarrer en 2025. L’objectif est de construire une voie de 27 mètres de large à partir de deux fuseaux déjà définis. Le budget de ce contournement du chef-lieu est évalué à 900 millions d’euros, quand celui de Combani flirte avec la centaine de millions d’euros.

Des stades pleins pour les finales des tournois ramadan

Les finales des tournois de ramadan sponsorisés par Orange se sont tenues ce jeudi 11 avril, journée de fête de l’Aïd-el-fitr. Les dernières rencontres sportives ont eu lieu à Sada (beach foot et handball), à Combani et à Chiconi (football). Près de 2.300 personnes ont été récompensées par le sponsor pour être arrivées au bout du tournoi. La société de télécommunications se félicite d’avoir pu accompagner quarante-quatre organisateurs au cours des « finales de l’Aïd ». Les rencontres ont reçu la ferveur du public, comme à Chiconi, où près de 1.500 spectateurs ont assisté aux matchs de football. Chez les seniors hommes, la finale opposait Cavani à Coconi. Le match a débuté sur les coups de 19h dans une ambiance effervescente. Le résultat est à retrouver sur notre site mayottehebdo.com.

Comores : Trente-huit détenus s’évadent de la prison de Moroni

Un militaire qui figure parmi les détenus serait à l’origine de la débandade de ce jeudi matin, selon les déclarations du chef du parquet de Moroni. Celui-ci a pointé du doigt une négligence des agents chargés de la sécurité de cette prison très poreuse et surpeuplée. En février, 2023, huit détenus avaient tenté de prendre la fuite avant que sept d’être eux ne soient capturés.

Encore une énième évasion à la maison d’arrêt de Moroni. Ce jeudi 11 avril, marquant l’Aïd-el-Fitr, fête religieuse qui célèbre la fin du mois sacré de ramadan pour la communauté musulmane, trente-huit prisonniers se sont fait la malle dans la matinée. C’est vers 9h que l’information a été révélée par les médias sociaux. La plupart de ces détenus, qui ont pris la poudre d’escampette étaient des prisonniers de droit commun, a précisé, le porte-parole du gouvernement comorien, Houmed M’saidie. Le ministre de l’Agriculture a ajouté que vu la facilité avec laquelle l’évasion s’est produite, tout porte à croire que l’opération avait minutieusement été préparée en amont. Avec une aide extérieure ou pas, on le saura probablement dans les prochains jours. Selon le procureur de la République de Moroni, Ali Mohamed Djounaid, les prisonniers ont pu s’échapper grâce à des manœuvres d’un militaire détenu à la maison d’arrêt de Moroni. Inculpé depuis décembre pour homicide volontaire, il est celui qui est soupçonné d’avoir tué par balle fin novembre, un supporter des Cœlacanthes qui assistait au match opposant les Comores au Ghana, dans le cadre des qualifications de la coupe du Monde 2026. Une rencontre qui a été remportée par les Verts sur un score d’un but à zéro. Le chef du parquet de Moroni a par ailleurs indiqué que les trente-huit détenus ont profité d’une négligence des agents de sécurité pour prendre la tangente. « Ils sont passés par le portail principal. Mais une enquêter est ouverte pour faire la lumière sur la situation et déterminer la responsabilité de chacun des agents », a promis le magistrat, précisant qu’aucun blessé n’est à déplorer. A l’heure où nous écrivions ces lignes, les autorités n’avaient toujours pas mis la main sur les évadés. Il faut noter que les évasions dans cette principale prison de Moroni sont légion. Chaque année, depuis 2020, il ne se passe pas un an sans que des détenus, parviennent ou ne tentent de quitter la maison d’arrêt de la capitale réputée pour son effectif carcéral galopant.

Deux évasions en 2023

Rien qu’en 2023, le pays a enregistré deux évasions. D’abord au mois de février, huit prisonniers ont essayé de quitter le centre pénitentiaire. Mais très vite, les forces de sécurité sont parvenus à rattraper les sept. Seul un mineur de 16 ans a disparu dans la nature, sans laisser de traces. Le 10 avril de la même année, cette fois-ci à Koki, à Anjouan, vingt-sept prisonniers ont réussissent à se faire la malle. Un an plus tôt, sur vingt-trois évadés, sept ont été finalement reconduits dans leurs cellules de la prison de Moroni. Souvent, les conditions de détention expliquent ces mouvements. Construite pour accueillir un maximum de cent prisonniers, la maison d’arrêt de Moroni se retrouve avec le double. Cette surpopulation carcérale ajoutée au manque d’assainissement pousse les bagnards à se révolter. Une source haut placée croit que les autorités judiciaires ont leur part de responsabilité dans ces évènements car elles refusent systématiquement la majorité des demandes de remise en liberté formulées par les détenus, dont la plupart se trouvent en détention provisoire. « A la prison, les gardes en ont parfois marre de gérer cette pléthore de détenus. Ces évasions leur arrangent », a conclu notre source. Face à l’insalubrité de ces lieux, l’ONG humanitaire Caritas Comores s’est engagée à réhabiliter la prison de Moroni en signant une convention de 440.000 euros avec l’Union européenne. Début juillet, en présence du ministre comorien de la Justice, Djae Ahamada Chanfi, les travaux ont officiellement été lancés. Prévu sur huit mois, le chantier est presque achevé. Une fois la construction terminée, les autorités réceptionneront un bâtiment neuf doté de six zones de détention, avec soixante lits, cent vingt matelas et surtout douze toilettes ainsi qu’une citerne. Toujours est-il que le ministère de la Justice doit respecter les effectifs requis pour offrir aux détenus des conditions dignes ?

Un bateau intercepté avec des malades du choléra

Quatre nouveaux cas de personnes atteintes de choléra ont été identifiés à Mayotte. Il s’agit de passagers d’un kwassa en provenance des Comores interpellé en mer par les services de la lutte contre l’immigration clandestine, ce mercredi. « Elles ont été prises en charge au sein de l’unité choléra du Centre hospitalier de Mayotte. Un traitement antibiotique a été délivré à l’ensemble des personnes ayant été à leur contact », indique l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte.

Celle-ci parle d’un risque « limité » de propagation en raison de la prise en charge rapide des malades. « La préfecture et l’ARS de Mayotte rappellent néanmoins la nécessité d’observer les mesures d’hygiène élémentaires (consommation d’une eau contrôlée, lavage des mains), qui doivent permettre d’éviter toute acquisition ou transmission de la maladie. En cas de symptômes, appelez immédiatement le Centre 15, qui saura vous orienter », recommandent les services de l’État.

Les migrants de Cavani confrontés à des graves problèmes d’hygiène

Près des poubelles, sans eau potable, ni nourriture, ni toilettes, les quelque 200 migrants d’Afrique continentale qui dorment autour du stade de Cavani craignent pour leur vie. Certains présentent des plaies et des boutons, liés selon eux à l’eau de la rivière Massimoni qu’ils utilisent pour préserver, autant que faire se peut leur hygiène. Depuis le démantèlement du camp, celle-ci continue de se dégrader.

Des boutons voire des cloques sur les mains. Le jeune garçon de 12 ans, jusqu’à présent couché sur le sol, se cache, le visage fermé. Sa peau est légèrement blanchie. Elle semble nécrosée. C’est sa mère, inquiète, qui nous tend son bras. Il le retire, balançant son membre douloureux comme un corps mort avant de s’écarter. « Il est stressé. Moralement ça ne va pas bien », explique Jean-Marie, un ressortissant congolais. À Mamoudzou, aux abords du stade de Cavani, plus de 200 personnes, selon les chiffres de la préfecture, de plusieurs nationalités, attendent encore une solution de logement depuis la fin du démantèlement du camp, vendredi 22 mars. Mais quasiment trois semaines après, ce mercredi 10 avril, c’est surtout le manque d’hygiène, d’eau potable et de nourriture qui inquiètent.

« Vous voyez ces poubelles, il y a des bactéries. Moi, je vis sur ce carton », nous interpelle un Somalien occupé à balayer comme il peut le trottoir où il dort, proche de la benne à ordures. Les témoignages se succèdent. Plusieurs nous montrent des documents relatifs à leurs demandes d’asile voire, comme un père de famille, une ordonnance signée d’un médecin de l’hôpital qui indique « le besoin d’un logement afin d’améliorer leur état de santé » à lui et son fils. Quand ce ne sont pas des mains d’enfants, ce sont des mouches qui viennent se poser sur nous. Sans parler de l’odeur.

« Il y a même eu des bagarres à cause de la nourriture »

Les femmes, elles, semblent regroupées sur des tapis et des matelas trouvés dans des poubelles, pour éviter d’avoir mal aux côtes ou au dos. L’une d’elle lave son fils en bas-âge dans une bassine donnée par un voisin du quartier. « Certaines personnes arrêtent leur véhicule pour donner de l’eau ou un peu de pain, mais les hommes viennent brutalement. Il n’y a pas moyen de les récupérer. Il y a même eu des bagarres à cause de la nourriture », relève Jipsy, elle aussi Congolaise, qui se présente comme « la porte-parole des femmes ». « Quand il s’agit de manger, l’esprit d’équipe, il n’y en a pas. » Pour Rosette, assise à côté, il arrive quand même que des jeunes hommes somaliens distribuent à manger aux enfants, « mais il n’y en a pas assez pour tout le monde », regrette-t-elle.

« On n’a pas d’aide, pas d’eau à boire, pas de bons alimentaires, on dort par terre et les femmes avec leurs règles n’ont pas de moyens de se nettoyer », reprend « la déléguée », autrefois installée au stade de Cavani depuis octobre, sans autre solution malgré sa carte de séjour. « Pas de toilettes ! », ajoute une autre qui se dit diabétique. « Elle a dû se soulager dans ses sous-vêtements », confie Jipsy. Si une cabine a été posée à proximité, pour la foire du ramadan de Cavani, plusieurs disent ne pas y avoir accès.

« Au lieu de mourir de soif, on mourra d’autres choses »

Pour se laver ou nettoyer leurs vêtements étendus pour sécher tout le long de la clôture du trottoir opposé au stade, les personnes vont à la rivière Massimoni. La même dont elles se servaient dans le stade, en aval, au niveau des caniveaux. « Je me baigne dans cette eau. Tout le corps me gratte », témoigne Francine, des petits boutons sur tout le corps, comme sa fille, qui présente aussi des taches plus foncées sur la peau.

Selon Jean-Marie rencontré précédemment, c’est cette eau qui explique peut-être aussi les mains douloureuses du jeune adolescent de 12 ans. Et certainement ses douleurs à lui aussi. « Je me gratte jusqu’à me faire des blessures. Ça fait très mal. Vous verriez mes plaies, je ne peux même plus m’asseoir. » Sa fille est partie s’occuper à la bibliothèque. Elle aussi aurait des boutons. Mais pour lui, ça dure depuis six mois. Malgré les crèmes et comprimés qu’on lui a prescrits à l’hôpital pour lutter contre de potentiels parasites sous-cutanés, comme la gale, il ne constate aucune amélioration. « Moralement et physiquement, c’est douloureux. »

Pire, « il nous arrive de boire l’eau de la rivière. Au lieu de mourir de soif, on mourra d’autres choses », condamne celui qui ne comprend pas pourquoi la préfecture chargée d’organiser les relogements, ne vient pas constater, au moins une journée, leurs conditions de vie. Sollicitée mardi, l’Agence régionale de la Santé (ARS) ne nous a, pour l’heure, pas répondu.

Si quelques aides ponctuelles sont néanmoins apportées, comme lors d’une maraude ce dimanche 7 avril, il est certain que « ce n’est pas suffisant ». « On ne vit pas », répète Jipsy, mère de cinq enfants et enceinte du sixième, qui craint, en plus, un retour des barrages après le ramadan afin de tous les chasser des trottoirs. « Mais pour aller où ? »

Tortue tuée en Petite-Terre : peines clémentes pour des braconniers

[Mis à jour : la réaction de Sea Sheperd a été ajoutée] Trois hommes, jugés en comparution immédiate pour avoir tué et dépecé une tortue sur la plage de Papani en Petite-Terre, ont été condamnés ce mercredi à dix-huit mois de prison avec sursis. Ils reconnaissent les faits, mais ne mesurent pas leur gravité. L’ONG Sea Sheperd France, qui a participé à l’interpellation, a réagi en faisant part de son « écœurement » suite à l’annonce d’une peine qui exclut la prison ferme.

« On espère des peines exemplaires pour une fois », réclamait Sea Sheperd France, ce mardi 9 avril, sur le réseau social X (ex-Twitter), après avoir annoncé l’interpellation de trois « braconniers de tortues » sur la plage de Papani survenue deux jours plus tôt. S’il était destiné au système judiciaire, le message a été bien reçu par trois autres associations (Oulanga na Nyamba, l’association pour la protection des animaux sauvages, et l’association naturaliste de Mayotte), qui se sont constituées partie civile à l’audience en comparution immédiate des trois hommes, au tribunal judiciaire de Mamoudzou, ce mercredi.

« L’objectif de la présence de ces associations à cette audience, c’est de faire de la pédagogie », a souligné maître Mélanie Trouvé, avocate des parties civiles. Il faut dire que, malgré la barrière de la langue (les trois prévenus, des pêcheurs comoriens, ont eu besoin d’un interprète), expliquer la gravité des faits a été une affaire relativement simple pour Clément Le Bideau, président de l’audience.

Deux ans ferme requis

Dimanche 7 avril 2024, sur les coups de 19h, des agents de l’ONG Sea Sheperd contactent la gendarmerie maritime pour signaler la présence de braconniers au niveau de la plage de Papani, en Petite-Terre. Ce lieu est un hotspot du braconnage. La veille, l’association Oulanga na Nyamba avait repéré des hommes à bord d’une barque en train d’extirper de l’eau trois tortues au niveau de la plage, sans pouvoir les appréhender.

Inquiétés par la recrudescence des faits, les gendarmes ne tardent pas et parviennent à intercepter un homme à l’attitude étrange en possession d’un sac. Ils découvrent 84 œufs de tortue dissimulés à l’intérieur. Interpellé puis placé en garde à vue, l’individu âgé de 37 ans reconnaît sa participation au braconnage, mais indique que ce sont deux autres hommes qui ont eu l’idée d’aller chasser. Plus tard, dans la nuit, les équipes de Sea Sheperd retrouvent la carapace de la tortue presque vidée et maculée de sang.

Le gardé à vue donne aux gendarmes l’adresse des deux autres individus impliqués, appréhendés à leur tour dans leurs quartiers respectifs en Petite-Terre. Auditionné, le plus âgé indique aux militaires qu’il a éventré la tortue sans l’égorger, ce qui ne correspond pas avec la version du deuxième. Il apparaît finalement que les rôles étaient bien établis : un homme découpait la tortue, pendant que l’autre tenait le sac pour stocker la chair. En bout de chaîne, celui interpellé en flagrant délit s’est « juste » chargé de récupérer les œufs.

« Cette tortue a été mutilée, détruite », image la substitute du procureur, Cassandre Morvan. Pour la représentante du Parquet, les trois prévenus n’en étaient pas à leur coup d’essai et participaient à une activité bien rodée. « Il s’agit d’un réseau, avec des commanditaires », estime la magistrate. « Cette viande n’est pas destinée à leur consommation. » Pour « destruction illicite d’une espèce animale protégée » et « enlèvement illicite d’un œuf ou d’un nid d’une espèce animale protégée », la parquetière requiert deux années de prison ferme contre les trois hommes*.

« J’avais faim »

A la barre, l’homme trouvé en possession des œufs de la tortue tuée ne change pas sa version des faits. « On descendait à la plage, mon collègue m’a dit qu’il fallait qu’on aille chercher de la viande. A partir de 17h, nous sommes descendus et on a vu la tortue. Ce sont eux qui l’ont attrapée. J’ai suivi, mais j’avais peur. Ensuite, ils l’ont retourné. J’ai eu peur du sang », confie-t-il aux juges.

Ses deux comparses racontent quant à eux qu’ils n’ont pas agi pour l’appât du gain, comme le suggère le ministère public, mais pour satisfaire leurs familles dans le besoin. « J’avais faim », clame ainsi celui qui tenait le couteau. Pas convaincue, l’avocate des parties civiles, demande s’il ne s’agissait pas plutôt d’une « commande ». « Vous avez déjà mangé de la tortue ? », s’enquiert la robe noire.

« Pas du tout, il n’y avait même pas cette idée-là », répond un prévenu. Quoi qu’il en soit, pour l’avocate des quatre associations, le phénomène de braconnage, « massif à Mayotte », génère des « enjeux colossaux ». Sur les dix dernières années, selon le réseau d’échouage mahorais des mammifères marins et des tortues marines (REMMAT), près de 2.590 tortues ont été tuées sur l’île. « Les remontées d’informations sont forcément parcellaires, il y a plein d’actes de braconnage pour lesquels on ne trouve jamais de traces », précise-t-elle. « Personne n’a envie de connaître un lagon de Mayotte sans tortues vertes. L’ensemble de l’équilibre serait mis à mal, les éponges disparaîtraient tout comme des dizaines d’espèces de coraux. »

Du côté de la défense, maître Élodie Gibello, avocate d’un des trois prévenus, estime que les motivations des braconniers sont directement en lien avec leurs situations précaires. « Supprimons la pauvreté, supprimons la précarité et je pense que le braconnage existera encore certes, mais de façon résiduelle », rajoute la robe noire. Son confrère, maître Fatih Rahmani, propose que, plutôt qu’une peine de prison ferme, un stage de sensibilisation soit proposé. Le tribunal coupe la poire en deux en condamnant les trois hommes à dix-huit mois de prison avec sursis. Ces derniers devront également indemniser à hauteur de 2.000 euros chacune des quatre associations qui se sont constituées partie civile.

L’ONG Sea Sheperd a fait part de son « écœurement » à l’annonce de la sanction qui n’implique aucun mois de prison ferme. « Il est insupportable pour nous de voir qu’au terme de tant d’efforts, tant de nuits passées à protéger les tortues aux frais de l’association et de nos bénévoles, à nos risques et périls et sans aucune aide publique, les braconniers pris sur le fait et reconnus coupables, repartent libres du tribunal », déplore-t-elle.

*Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a requalifié les faits reprochés aux trois hommes. Ces derniers ont été reconnus coupables d’avoir porté atteinte à la préservation d’espèces non domestiques et ils ont été relaxés pour le surplus.

Sea Shepherd contribue à l’arrestation de trois braconniers de tortues

Les bénévoles de Sea Shepherd, présents sur le territoire mahorais pour une de leur mission anti-braconnage depuis dix jours, ont réussi à appréhender trois braconniers de tortues sur la plage de Papani ce dimanche. Si deux d’entre eux ont réussi à prendre la fuite sur le moment, un a été amené aux gendarmes. Ce dernier, qui devait passer en comparution immédiate ce mardi, a dénoncé ses deux complices le lundi soir, permettant leur interpellation par la gendarmerie. Le premier arrêté avait en sa possession un sac d’œufs de tortue et du sang sur ses vêtements. « On espère des peines exemplaires pour une fois ! », déclare l’association sur son compte Twitter, après avoir annoncé la veille avoir retrouvé la tortue qui aurait été tuée par les braconniers.

La leptospirose a fait un mort à Mayotte

Santé publique France parle d’un début d’épidémie précoce de leptospirose. Du 1er janvier au 31 mars, 75 cas ont été confirmés biologiquement, ce qui est d’ores et déjà davantage que pour l’entièreté de l’année 2023, qui avait connu 57 cas. Sur l’ensemble des cas déclarés en 2024, 44 ont été hospitalisés (soit 68 %), et un décès est à déplorer. Si une baisse du nombre de cas déclarés (la leptospirose faisant partie depuis août 2023 des maladies à déclaration obligatoire) a été constatée lors de la dernière semaine d’analyse, d’autres seront nécessaires pour confirmer cette décroissance. Ces nombres plus importants que ceux de l’année 2023 s’expliquent par la sécheresse de l’année dernière, l’humidité favorisant le développement des bactéries leptospires, responsables de la maladie. Pour rappel, ces dernières se retrouvent dans l’urine des mammifères domestiques et sauvages. Le rat est souvent pointé du doigt, sa population étant nombreuse dans les villes et donc davantage au contact de l’homme.

Il est recommandé de se protéger avec des gants et des bottes lors des activités en contact avec les animaux, d’éviter de se baigner en eau douce lorsqu’on a des plaies et éviter de marcher pieds nus ou en sandales sur les sols boueux. La leptospirose peut se traduire par l’apparition brutale d’une fièvre, de frissons, maux de tête ou encore troubles digestifs. En cas d’apparition de symptômes après une des activités à risque mentionnées précédemment, il faut consulter un médecin sans délai.

Anchya Bamana adresse son soutien au préfet de Mayotte et à son épouse

Dans un message de soutien adressé au préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, l’ancienne maire de Sada et présidente de Maore Solidaire, Anchya Bamana, a souhaité condamner les événements de ce week-end. Faisant référence au foutari organisé par le maire de Tsingoni auquel le préfet et son épouse ont été conviés, dont le cours a été perturbé par des délinquants. Elle affirme leur apporter son soutien “face à cette réalité insécuritaire difficile à vivre au quotidien depuis maintenant plusieurs années”. L’ancienne maire de Sada en profite pour rappeler la nécessité de déployer les moyens nécessaires pour lutter concrètement contre l’insécurité. “Sans le déploiement de bateaux de la Marine Nationale aux larges de nos frontières maritimes, seul rideau de fer qui faille, alors les écrits, les visites et les discours resteront les mêmes tels que les mahorais les connaissent depuis le fameux Plan Sécurité de 2016, c’est-à-dire sans résultats”, écrit-elle.

Opération sécuritaire coup de poing à Tsoundzou 2

La préfecture continue les opérations pour ramener la sécurité à Mayotte. Ce mardi, à Tsoundzou 2, les forces de police ont été déployées pour une opération de sécurisation de secteur difficile. Seize opérations massives de sécurité ont été menées depuis la prise de fonction du préfet François-Xavier Bieuville, des opérations qui ont permis l’interpellation de 120 individus.

Forum de l’emploi sportif à Kawéni

Des tables rondes pour discuter de l’emploi sportif, c’est ce qu’organise le groupement employeur Profession sport et loisirs (PSL) Mayotte à Kawéni, au lycée des Lumières, vendredi 19 avril. La deuxième édition de ce forum de l’emploi sportif durera de 10 heures à 17 h. Il abordera la place et les enjeux liés au métier du sport, permettra de présenter les différentes filières et formations mais aussi le rôle des associations. L’événement est ouvert à tout public et le forum sera diffusé en live sur Facebook sur « Profession sport et loisirs Mayotte – nouvelle page ».

Un décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme publié

Ce mardi 9 avril, le décret fixant un cadre pour le développement de la production d’électricité solaire sur les espaces agricoles, naturels ou forestiers a été publié au Journal officiel du gouvernement. Ce décret pose le cadre de deux activités : l’agrivoltaïsme, qui désigne des installations associées à des pratiques agricoles (culture ou élevage), permettant le maintien de la production et apportant un bénéfice agronomique, et le développement de projets photovoltaïques au sol sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, qui ne sera quant à lui possible que dans des zones incultes ou non-cultivées. Ce décret est pris en application de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) de mars 2023. Il vise à développer les énergies renouvelables dans le secteur agricole, tout en protégeant les actifs agricoles grâce au principe de non-concurrence entre activités agricoles et production d’énergie posé par la loi.

Wuambushu 2 : le sénateur Saïd Omar Ali s’interroge sur la gare de Dzaoudzi

Le sénateur mahorais Saïd Omar Oili, a interpelé, dans l’Hémicycle, la ministre des Outremer, représentée par la secrétaire d’état chargée de la citoyenneté Sabrina Agresti-Roubache, quant à la conformité de la gare maritime de Dzaoudzi ce mardi 9 avril. « Ne risque-t-elle pas d’impacter le processus de reconduite à la frontière des étrangers à Mayotte ? » Et ainsi, « mettre en péril Wuambushu 2 » ? La secrétaire d’état a alors répondu que le dernier audit de la gare réalisé en septembre 2023 a « conclu à une nette amélioration de la sûreté portuaire » depuis 2017, et n’a relevé « aucune non-conformité majeure ». Elle a ajouté qu’un projet de réfection totale de la gare est à l’étude, incluant des opérations de contrôle documentaire réalisé par la compagnie maritime en amont des inspections et contrôles par la police aux frontières.

Dans un communiqué reçu ce mardi, le sénateur dit aussi regretter ne pas avoir reçu les détails sur l’opération Wuambushu 2 (supposée commencer le 15 avril prochain) pourtant réclamés par des lettres adressées aux ministre de l’Intérieur et des Outremer les 7 et 28 mars.

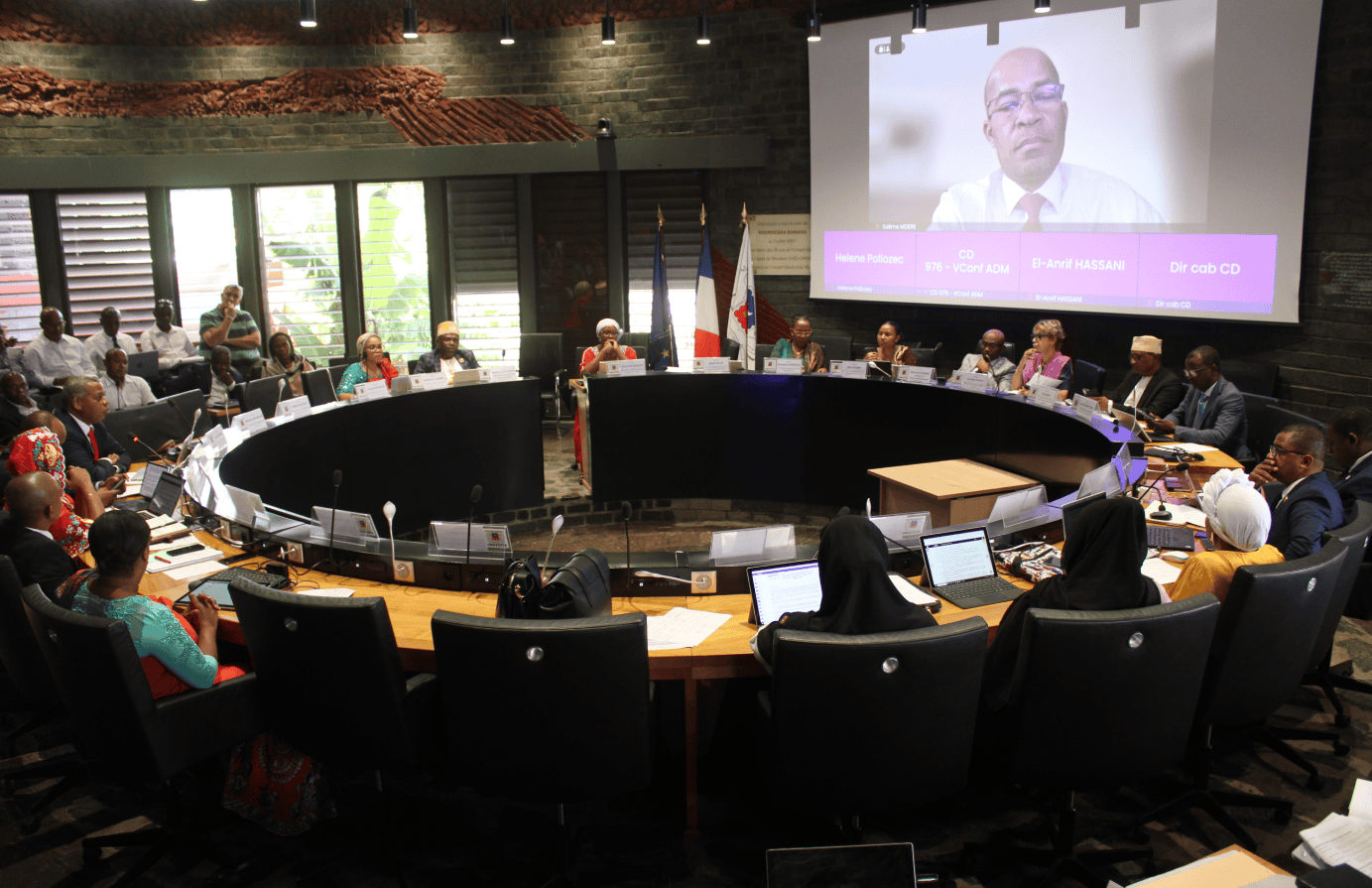

Département : Les élus approuvent un budget optimiste au regard des recettes envisagées

Que ce soit dans sa partie fonctionnement ou investissement, le budget primitif 2024 voté ce mardi matin enregistre une hausse avec 707 millions d’euros. Un brin d’optimisme que les compensations de l’État et des recettes plus importantes qu’espérées en 2023 permettent, mais dont il faut se méfier dans un contexte économique encore fragile.