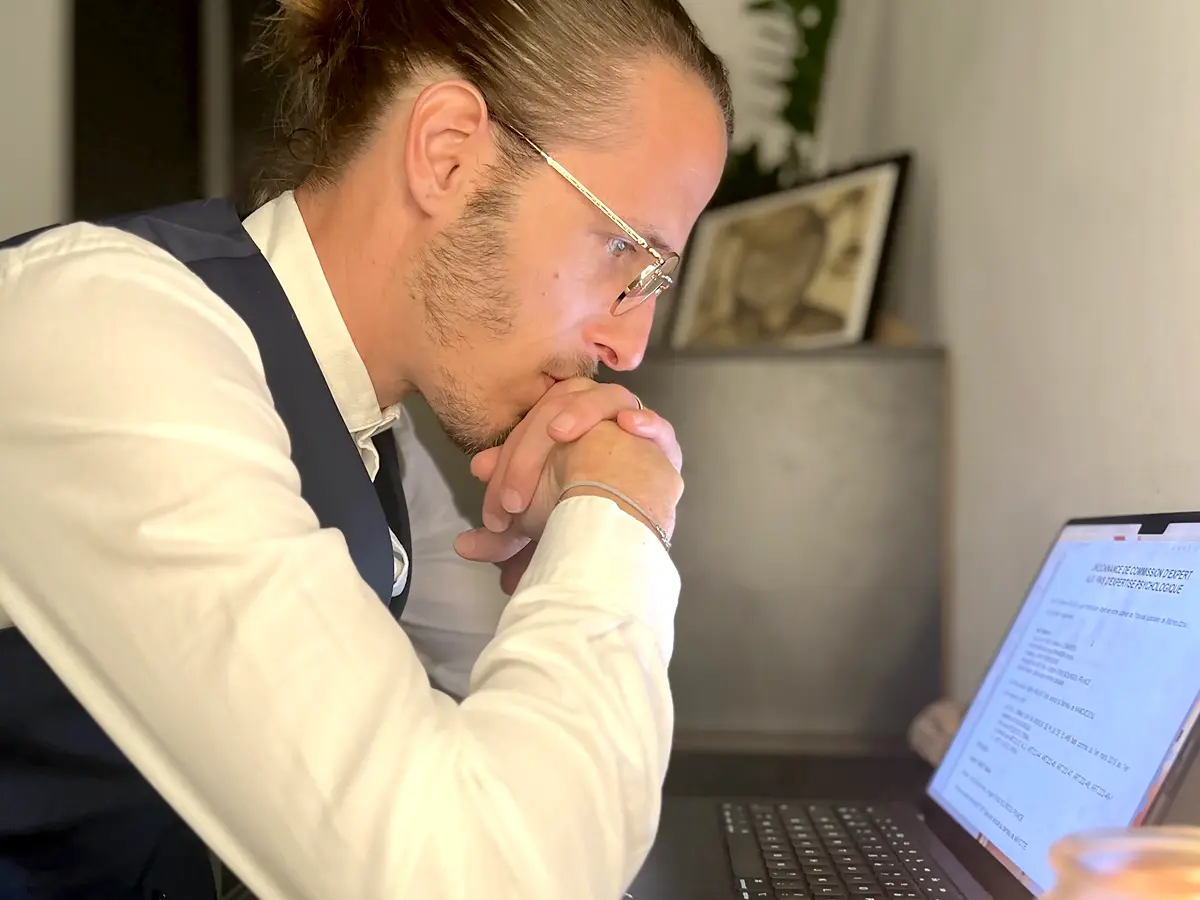

Les chercheurs Elie Letourneur, Ada Pouye, Inès Granier et Malika Mansouri ont conduit une étude sur les conséquences psychologiques du cyclone à partir d’un questionnaire. Ces chercheurs sont rattachés à l’université Paris Cité, l’université Sorbonne Paris Nord et l’assistance publique des hôpitaux de Marseille. Entretien avec Elie Letourneur à l’origine de ce travail.

Flash Infos : Comment est née cette étude ?

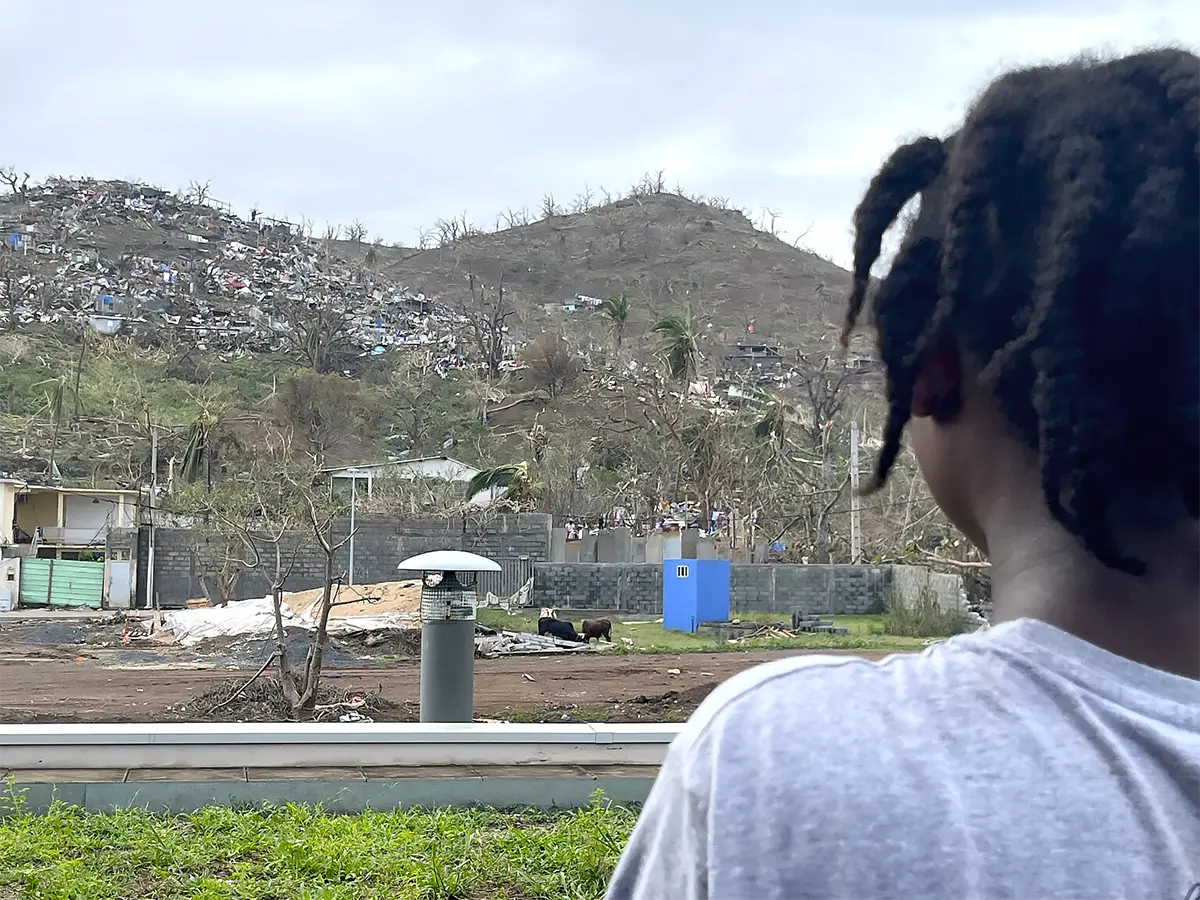

Elie Letourneur : J’ai vécu pendant cinq ans à Mayotte, mais pendant le cyclone je n’y étais pas. En discutant avec mes contacts sur place, j’entendais beaucoup de personnes qui se plaignaient de signes qui ressemblaient à des signes post traumatiques. Je lisais aussi des articles dans les journaux où des personnels du CHM (Centre Hospitalier de Mayotte, Ndlr) évoquaient l’impression d’observer des syndromes traumatiques. Je me suis dit que c’était intéressant de ne pas rester seulement sur des impressions mais d’objectiver le phénomène, de pouvoir produire des chiffres dont les pouvoirs publics puissent se saisir, les institutions, n’importe quel donneur d’ordre, la préfecture pour ses actions, les associations etc. Le questionnaire visait à objectiver la question du trauma d’une part, essayer de voir les facteurs de vulnérabilité sur le plan social et explorer le rapport subjectif des habitants à l’événement et à ses conséquences.

F.I : Quelle méthodologie avez-vous mise en place ?

E.L : Le questionnaire était composé de trois parties. La première rassemble des données socio-démographiques, pour connaître l’âge, le statut administratif du participant. Est-ce qu’il est de nationalité française ? Étranger en situation régulière ou en situation irrégulière ? S’il vit dans une maison en tôle ou en béton, s’il a accès à l’eau etc. Pour la deuxième partie, nous avons utilisé l’échelle du Post-traumatic Stress Disorder (PCL-5), un outil validé par la communauté scientifique internationale, qui permet d’évaluer les signes post-traumatiques notamment en condition de désastre naturel. Cette échelle vient explorer 20 symptômes, elle donne un score de 80 au maximum. La troisième partie est ce qu’on appelle une échelle d’attitude, qui vient explorer le rapport subjectif à l’événement et les conséquences de l’événement. Est ce que le participant s’est senti aidé? A-t-il l’impression que Chido fait partie du passé ou c’est encore un événement bien présent ?

F.I : Comment les personnes ont-elles participé au questionnaire ?

E.L : Trois-cent deux personnes y ont participé. Le but était de toucher le plus de personnes possible et d’avoir accès à des populations différentes. L’association Haki Za Wanatsa l’a diffusé, mais aussi Mayotte presta qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Le deuxième mode de passation, c’était sur le terrain. Nous voulions avoir accès à des personnes qui potentiellement n’iront pas répondre sur Internet, potentiellement les plus isolées. Des bénévoles sont allés faire passer l’étude notamment dans la zone du Grand Mamoudzou, dans les bidonvilles. La condition pour y participer était d’être présent sur l’île au moment de Chido, avoir au minimum 13 ans. Pour l’échantillon, on est proche d’une représentativité, la seule chose pour laquelle on est un peu en dessous par rapport aux chiffres de l’Insee, c’est le statut administratif, on a environ un tiers de répondants de nationalité étrangère, là où l’Insee dit qu’on a environ 50 % d’étrangers à Mayotte. La moitié des répondants ont entre 18 et 25, c’est représentatif de la population générale. Pareil pour les modes d’habitats, notre échantillon se rapproche des critères de la population générale.

F.I : Quels résultats avez-vous pu observer ?

E.L : Selon l’échelle (PCL-5) qui compte 80 points, à partir de 33, il est considéré qu’on peut émettre un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Les résultats de l’étude révèlent une médiane à 33, 5. C’est-à-dire que la moitié de la population a un score qui est évocateur d’un psycho trauma. L’autre chiffre intéressant, c’est qu’on a 11 % des personnes qui ont un score jugé sévère, c’est-à-dire qui est supérieur à 55. Ça peut paraître pas grand chose, mais si on ramène à la population générale, si on dit qu’il y a entre 350 000 et 400 000 personnes à Mayotte, cela représente entre 35 000 et 40 000 personnes.

Les chiffres qui me semblent les plus intéressants sont les facteurs croisés, où la vulnérabilité sociale et le mode d’habitat ont une influence. Les personnes de nationalité française sont 36 % à présenter un diagnostic de stress post-traumatique tandis que les personnes étrangères en situation irrégulière sont 71 % et celles en situation régulière sont 65 %. Au niveau des traumatismes sévères, on a un résultat un peu contre-intuitif. Ceux qui sont le plus nombreux à en subir sont les personnes régularisées, ceux qui ont obtenu des papiers. Cela pose la question de passer d’une situation où on avait rien, à une situation où d’un coup on a un petit peu (des papiers, Ndlr) et où le cyclone vient reprendre le peu que vous avez. Car des papiers ont pu s’envoler par exemple.

Il ressort également une part plus importante de stress post-traumatique chez les hommes. 35 % des femmes cochent les critères pour le psycho trauma contre 69 % des hommes. C’est incroyable cette donnée, c’est en contradiction totale avec toutes les études qui existent. Ça n’arrive jamais, quand je dis jamais, j’ai fouillé. Quand on regarde les études notamment lors d’un désastre naturel, les femmes sont toujours plus traumatisées que les hommes. Là, il y a un vrai point d’interrogation sur ce résultat, il faudrait mener des entretiens avec des hommes et des femmes, si d’autres chercheurs veulent s’y mettre. A ce stade, nous pouvons formuler que des hypothèses, on peut envisager plusieurs pistes, la sécurité du logement qui incombe plus directement aux hommes, également la question de travaux manuels de déblaiement et de reconstruction qui incombent aussi plus aux hommes. Cela les a peut-être obligé à se mettre directement à la gestion après le cyclone et sans avoir le temps d’un retour sur soi, ou encore une moindre habitude à l’expression de l’émotion.

F.I : Quelles réponses apporter face à ces chiffres alarmants ?

E.L : Ce qui est important c’est de favoriser le soutien social, de continuer à être dans un rapport d’entraide. J’ai entendu dire qu’après le cyclone il y a eu une solidarité, je pense qu’il faut qu’elle perdure parce qu’elle fait office de protection par rapport aux symptômes traumatiques. La psychologie peut aider, la foi également. Surtout il faut des choses qui relèvent du soutien, du partage, d’éléments qui permettent de ne pas se sentir isolés, car l’isolement est un facteur de vulnérabilité majeure. La psychologie peut être une réponse, mais cela ne va pas faire sens pour tout le monde, des personnes ne vont pas se sentir d’aller seul à seul dans le bureau d’un psychologue, peut-être que les groupes de parole peuvent être une réponse pour certains ou encore toutes les autres instances sociales.

L’étude complète :

www.researchgate.net/publication/390946989_Chido_broke_it_all_Psychological_consequences_of_a_cyclone_in_an_impoverished_French_territory

Journaliste à Mayotte Hebdo et à Flash Infos Mayotte depuis juin 2024. Société, éducation et politique sont mes sujets de prédilection. Le reste du temps, j’explore la magnifique nature de Mayotte.