Lundi 7 juillet à l’hôtel de ville de Chirongui, l’association Marovoanio a organisé une matinée dédiée aux langues kibushi. Avec le soutien de Shime et du conseil départemental, curieux et habitants ont échangé sur l’histoire linguistique de Mayotte.

« Anao voulagna kibushi ? » (Sais-tu parler kibushi ? Ndlr). C’est pour répondre à cette question que l’association Marovoanio a organisé une matinée dédiée aux langues kibushi, ce lundi 7 juillet, à l’hôtel de ville de Chirongui, en partenariat avec le conseil départemental, le centre communal d’action social (CCAS) de la commune et l’association Shime.

Durant cette matinée, plusieurs interventions ont eu lieu au sein de la salle du conseil municipal. Soibahadine Ibrahim Ramadani, sénateur de Mayotte de 2004 à 2011 et président du conseil départemental de 2015 à 2021, passionné de sociologie, raconte : « Pour les personnes averties, il y a deux langues ancestrales à Mayotte : le shimaoré, la langue africaine de Mayotte et la seconde, le kibushi, qui est la langue malgache. Les deux forment les langues ancestrales. »

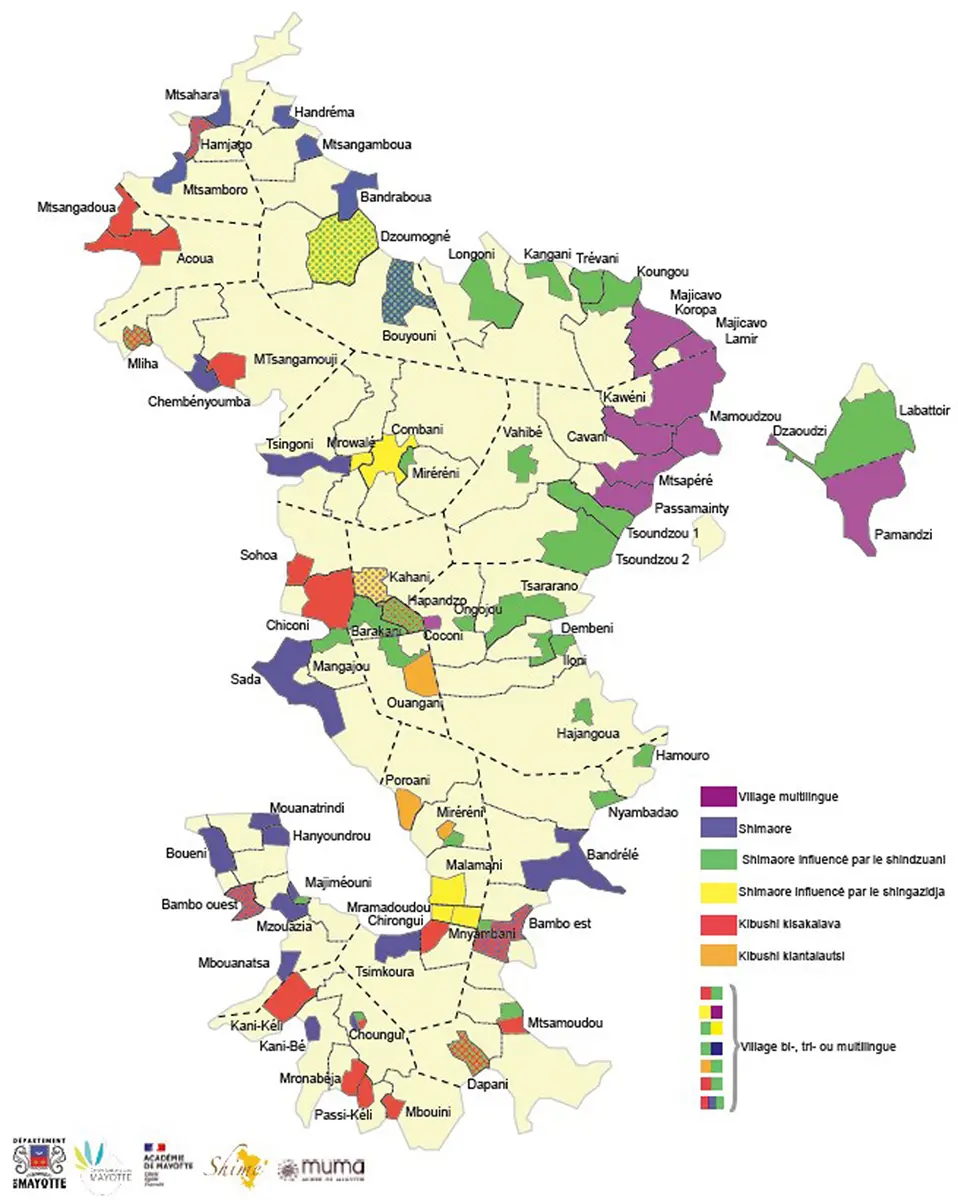

Alors qu’ils étaient majoritaires en 1870, en 2025 les Mahorais ne sont plus que 20 % sur le territoire à pratiquer une des deux langues malgaches : le kisakalava et le kiantalautsi, au Nord de l’île dans le village d’Hamjago (Mtsamboro), au centre à Ouangani et Chiconi ou encore au sud, à Kani-Kéli et Chirongui entre autres

Soibahadine Ibrahim Ramadani poursuit :« Au fil du temps, le problème qui s’est posé dans les cercles intellectuels est de savoir quelle est la langue primitive de Mayotte ? » Un débat entre historiens et chercheurs. Selon ses recherches, il en conclut : « Il est de plus en plus admis que la langue kibushi est celle qui a d’abord été parlé à Mayotte. »

Construire un alphabet commun

Aujourd’hui l’enjeu pour l’association Marovoanio est de construire un alphabet commun à ces deux langues malgaches. Souf-Safi, secrétaire adjoint de l’association, explique : «On a pensé à l’écriture malgache, mais nous nous sommes heurtés à la diplomatie. Faut-il passer par l’État français ? Chacun a sa manière d’écrire. » L’association souhaite s’entourer de linguistes, d’écrivains, d’artistes, et de professeurs de langues dans une approche participative. Elle souhaite ainsi s’immiscer au sein de plusieurs villages afin d’échanger sur une retranscription commune.

Cette journée était par ailleurs soutenue par l’association Shime. Son président, Spelo Rastami, se réjouit de cette action: « De mon expérience, le kibushi perd toujours face au shimaoré. Cette initiative est à encourager. Il convient que tout le monde se lève pour préserver nos langues. »

La multiplicité des langues parlées sur l’île marque une différence linguistique avec le reste de l’archipel des Comores. C’est ce que raconte Soibahadine Ibrahim Ramadani : « Au début du 16e siècle, Piri Reis, un auteur turc, indique qu’il y a une population noire et blanche — en réalité basanée — avec deux parlers différents, contrairement aux trois autres îles. » Un fait que partage le président de Shime : « À Mayotte, nous parlons toutes les langues des Comores. À l’heure actuelle, Madagascar perd le kiantalautsi. À terme, ce seront peut-être les Malgaches qui viendront trouver leur ancienne langue sur notre île. »

Journaliste, aussi passionné par les paysages de Mayotte que par sa culture. J’ai toujours une musique de rap en tête.